アガルートの資格試験対策講座をレビューしている杉山貴隆です。

アガルート司法試験・予備試験講座に関する情報を探しても受講経験に基づいた1次情報がほとんど見つからず、困っていませんか?

そんな方に向けて、今回はアガルートの予備試験最短合格カリキュラムを実際に購入・受講し、実体験に基づいてレビューします。この記事を読んでわかることは次の通りです。

- アガルート司法試験・予備試験講座を受講した感想

- アガルートの特徴・他社との違い・メリット・デメリット

- 最安値で購入し受講する方法

ぜひ参考にしてみてください。

アガルートの担当者様にご協力いただき、司法試験・予備試験講座に関する独占取材を行いました。受講前の疑問を解消できる「ここでしか読めないコンテンツ」です。あわせてご覧ください。

- YouTubeライブ参加特典クーポン

- アガルート司法試験・予備試験講座のYouTubeライブ相談会に参加すると、特典として限定割引クーポンを受け取れることがあります。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 YouTubeライブ相談会 - 割引キャンペーン・セール

- 2025年7月1日現在、アガルート司法試験・予備試験講座の割引キャンペーン・セール情報はありません。キャンペーンが開始した場合、次のページに掲載されます。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 キャンペーン・SALE情報 - 安い時期

- アガルート司法試験・予備試験講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①受験生応援セールが実施される「5月~6月頃、9月~10月頃」

②アウトレットセールが実施される「1月~5月頃」

※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のセール等 実施時期

時期 名称 内容 2021年1月6日開始

2021年5月16日終了アウトレットセール 対象講座

30%OFF2021年5月17日開始

終了日不詳受験生応援セール 対象講座

10%OFF2021年9月7日開始

2021年10月27日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2021年10月19日開始

2022年5月15日終了アウトレットセール 対象講座

30%OFF2022年5月16日開始

2022年7月10日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2022年9月6日開始

2022年12月25日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2022年10月17日

2022年12月25日終了3大カリキュラム応援セール 対象講座

30%OFF2023年1月10日開始

2023年6月30日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2023年1月10日開始

2023年7月17日終了アウトレットセール 対象講座

30%OFF2023年4月14日開始

2023年6月30日終了受講相談キャンペーン 受講相談完了で

ポイント1万円分提供2023年7月18日開始

2024年3月17日終了アウトレットセール 対象講座

20%OFF2023年7月19日開始

2023年12月25日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2024年1月16日開始

2024年5月30日終了受験生応援セール 対象講座

10%OFF2024年8月1日開始

2024年12月25日終了受験生応援セール 対象講座

5%OFF2024年10月24日開始

2024年12月3日終了売り切りセール 対象講座

10%OFF- メルマガ限定クーポン

- アガルート司法試験・予備試験講座のメールマガジンでメルマガ限定割引クーポンが配信されることがあります。メルマガ受信設定は会員登録時に行います。会員登録済みの方はマイページにログインして「会員登録内容変更」で設定できます。

⇒ 【アガルート公式】トップページ - カリキュラム限定割引クーポン

制度名称 割引クーポン詳細 グループ割引 対象講座10~20%OFF

クーポン提供他校乗換割引 対象講座20%OFF

クーポン提供他資格試験合格者

割引対象講座5~10%OFF

クーポン提供CPA受講生限定割引 対象講座10%OFF

クーポン提供受験経験者割引 対象講座5%OFF

クーポン提供家族割引 対象講座5%OFF

クーポン提供ステップアップ割引 対象講座5%OFF

クーポン提供中学・高校生割引 対象講座5%OFF

クーポン提供友人紹介割引 紹介者は現金最大10万円

申込者は5%OFF法人・士業事務所割引 要問い合わせ 受講生限定割引 対象講座30%OFF

クーポン提供予備試験合格者割引 対象講座50%OFF

クーポン提供- 受講相談の特典クーポン

- アガルートの無料受講相談で「予備試験1年合格カリキュラム」の受講について電話またはZoomで相談すると、特典として1万円OFFクーポンをもらえることがあります。

⇒ 【アガルート公式】無料受講相談 - 合格特典

- アガルート司法試験・予備試験講座では、対象講座を受講した受講生のうち所定の年度の予備試験に合格した方を対象に全額返金または司法試験講座(約20万円相当)プレゼントの特典を設けています(適用条件あり)。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 合格特典

アガルート司法試験・予備試験講座を受講してレビュー

アガルート司法試験・予備試験講座を実際に受講してレビューします。

※以下のレビューは「予備試験最短合格カリキュラム(2024年・2025年合格目標)」に基づいています。

学習初期① 総合講義300のレビュー

総合講義300は司法試験・予備試験の論文試験に主眼を置いた基礎知識習得講座です。

司法試験でも予備試験でも最終的には論文試験を攻略できなければ合格できません。そこでアガルートでは論文対策を重視しており、最初に視聴することになる総合講義300でも論文で必要になる知識を中心に学んでいきます。

私はてっきり民法から順番に学んでいくものと思っていたのですが、実際にはそうではありませんでした。具体的な法律の勉強に入る前の入門編として法律の基礎知識を学びます。

法律の基礎知識では「法とは何か」「法にはどんな種類があるのか」「条文はどのように読めばいいのか」といった法学の最初の一歩を学びます。「えっ? そんな簡単なところから話を始めるの?」と思ってしまうくらい基本的な内容です。

法律の基礎知識の一連の講義があるおかげで、法律について本当に1度も学んだ経験がなくても司法試験・予備試験の学習をスタートできます。その気になれば中高生であっても問題なく学習を始められるでしょう。

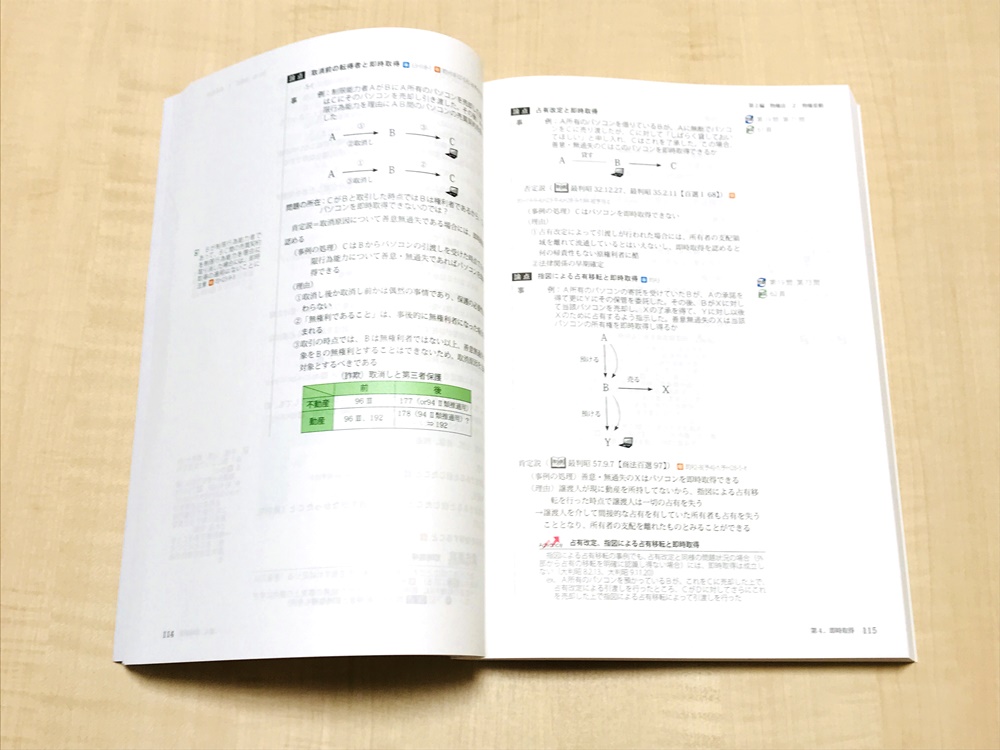

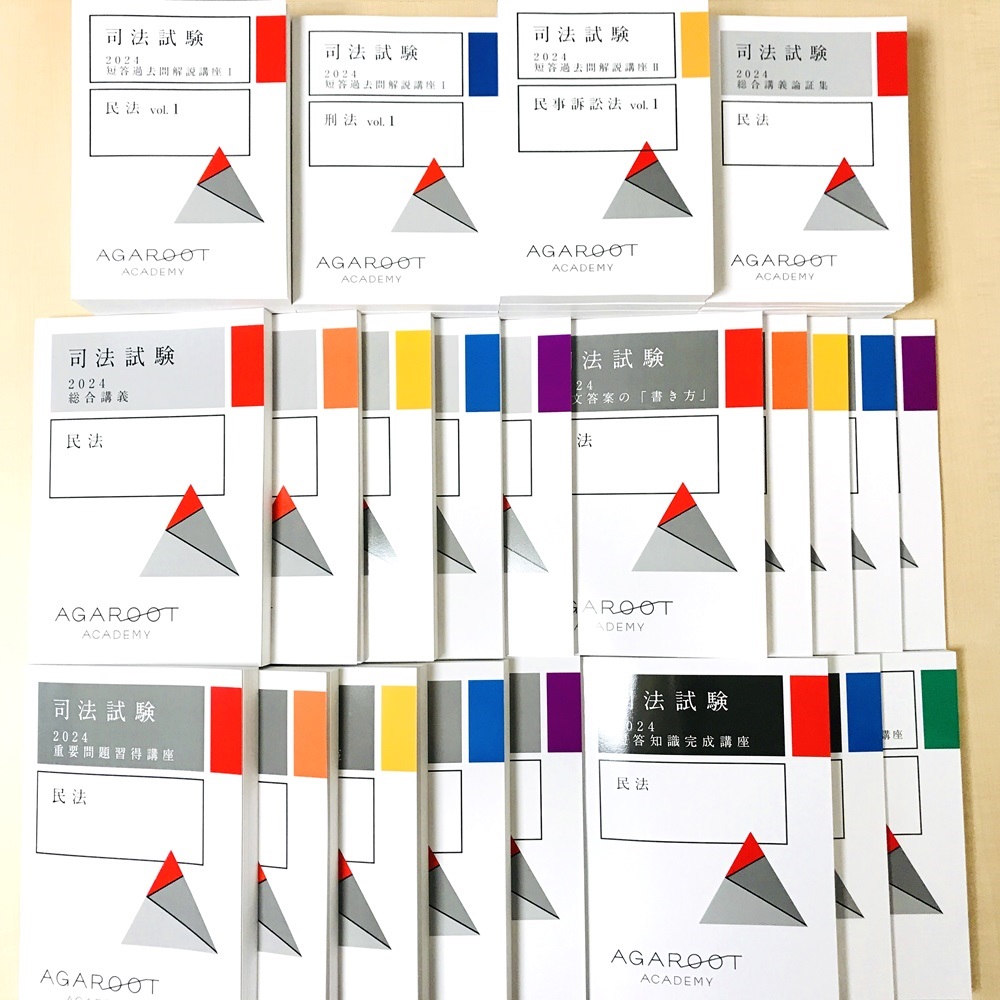

法律の基礎知識の受講が終わると、いよいよ民法・商法・刑法等の個別の科目を学んでいきます。教材はテキストと講義です。総合講義300のテキストは試験攻略に必要な知識をレジュメ形式でまとめた体裁となっています。

レジュメ形式ですので余分な情報は削ぎ落とされており、知識の本質的な部分だけが掲載されています。そのためテキストのページ数はかなり圧縮されている印象です。

ここでアガルートのテキストの簡潔さを客観的に明らかにするため、民法のテキストが全部で何ページあるのかを他社の市販テキストと比較してみました。

アガルートの民法テキストは『試験対策講座』『C-Book』よりずっと分量が少なく、非常に簡潔に書かれていることがわかると思います。他の科目に関しても同様です。

司法試験・予備試験の学習にあたっては各科目のテキストを何周も回すことが大切ですが、アガルートの場合はページ数が少ないため、1周あたりの負担をグッと抑制できます。つまり他社の市販テキストよりも「回しやすい」のです。

公平を期すために書き添えると『試験対策講座』『C-Book』は短答と論文の両方を射程に入れています。そのため分量が増えるのは仕方がない面があります。

とはいえ、初学者にとってアガルートのテキストが取り組みやすい分量であることは明白であると私は思います。

さて、テキストは自分で読み進めることもできますが、実際に読んでみると少し難しいと感じるかもしれません。その場合は工藤講師による講義を合わせて視聴するのが良いでしょう。テキストの内容を工藤北斗講師がわかりやすく解説してくれるからです。

たとえば「民法 第2編 物権法」の不動産物権変動の最初に不動産登記の話が出てきます。この制度について工藤講師はこんなふうに説明していました。

登記というのが一体何なのかをざっくり言うと「今この不動産がどういう状態にあるのか」ということを公に示す、そういう制度です。公示の制度なんですね。

だから登記を見ればこの不動産がどういう不動産なのかが一目瞭然なんですよ。誰が所有者なのか、どういう権利があるのか、広さがどのくらいなのか、といったことが全部わかります。

例えば皆さんがある土地が欲しいなと思って最初に見るのが登記ということになりますね。その登記を見たら誰が所有者なのかがわかりますので、その所有者のところへ行って土地を売ってくださいと交渉することも可能です。

登記が持つ機能を誰にでもわかる言葉でかみ砕いて説明していることがわかると思います。この解説なら登記を始めて耳にした人であっても「へ~、そういう制度なんだ」と理解できますよね。

このように工藤講師は複雑怪奇な専門用語や概念を初心者が理解できる言葉でサクサクと解説してくれます。なので法律知識がゼロの人であっても安心して学習を続けられると言って良いでしょう。

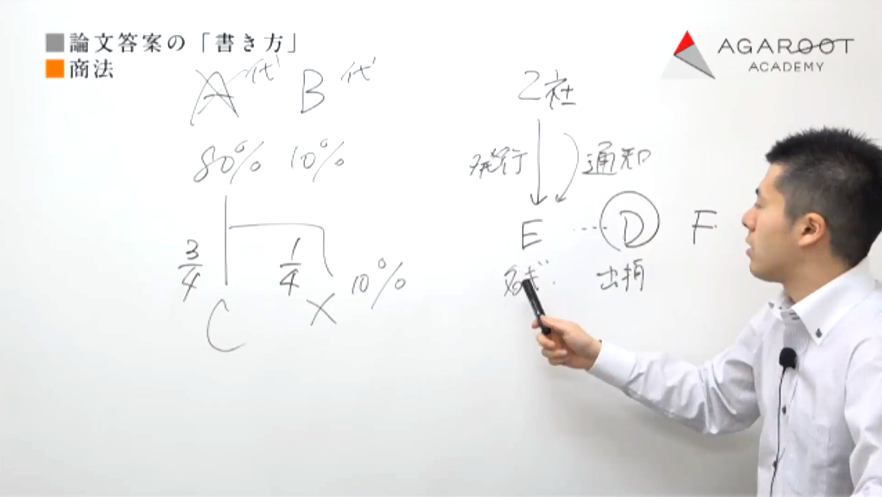

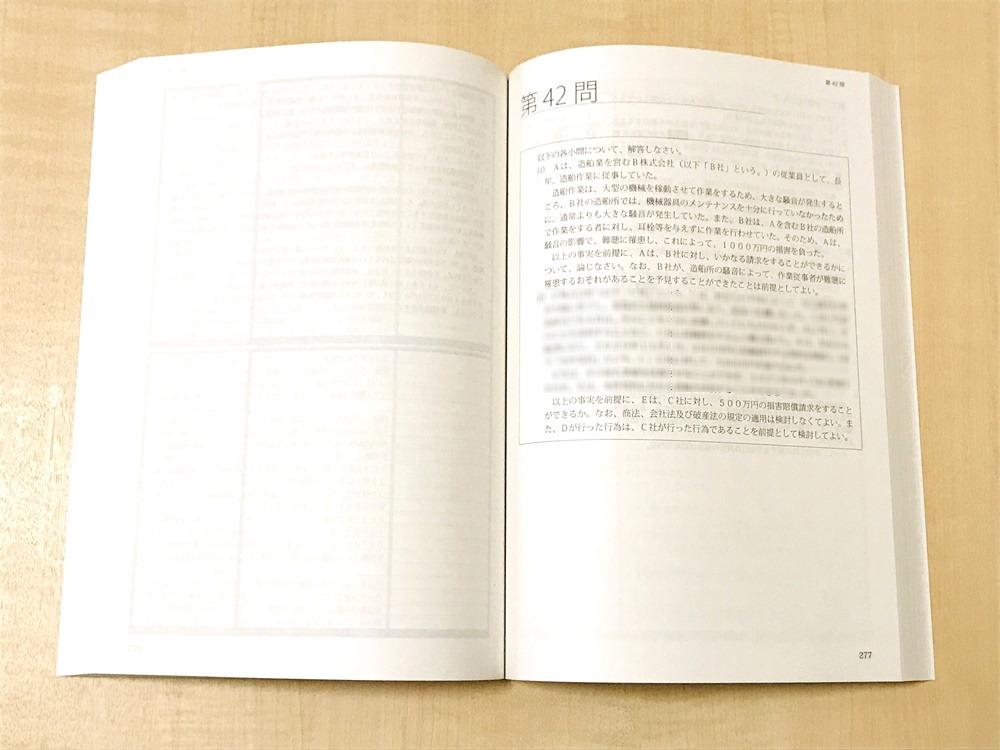

学習初期② 論文答案の「書き方」のレビュー

論文答案の「書き方」(以下、書き方講座と呼びます)は論文試験の雰囲気をつかむための講座です。

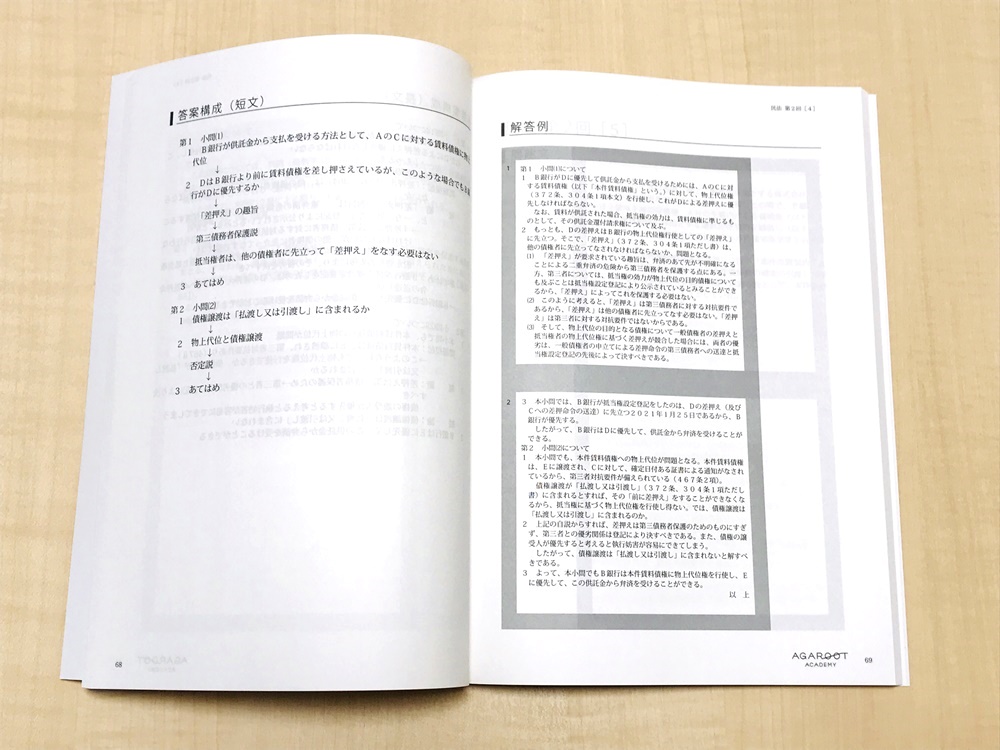

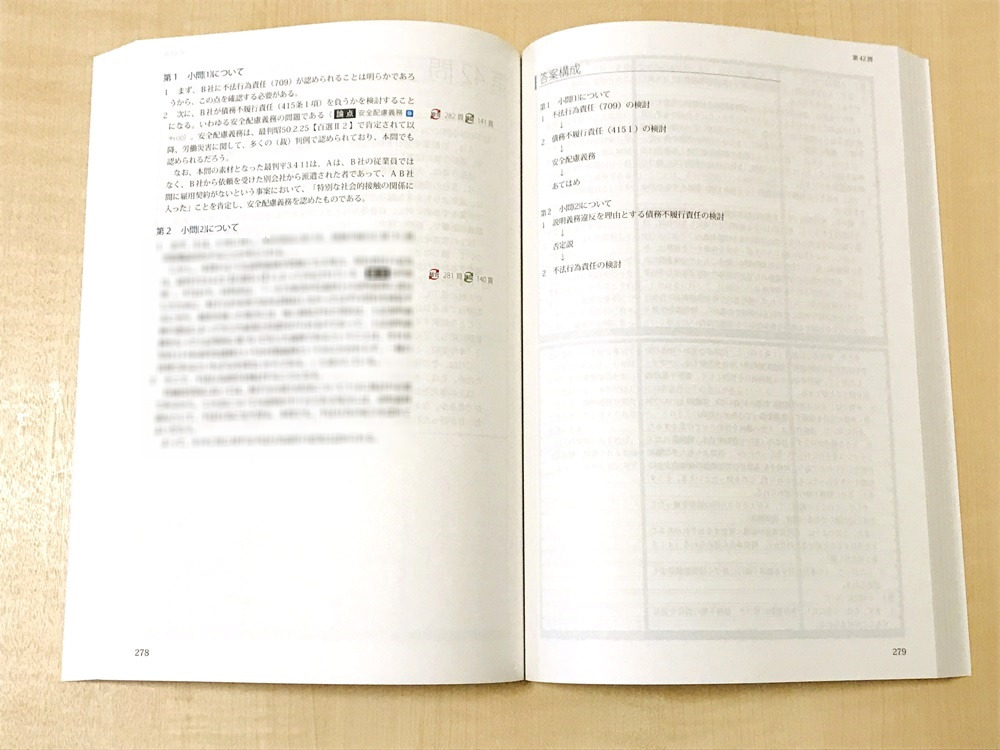

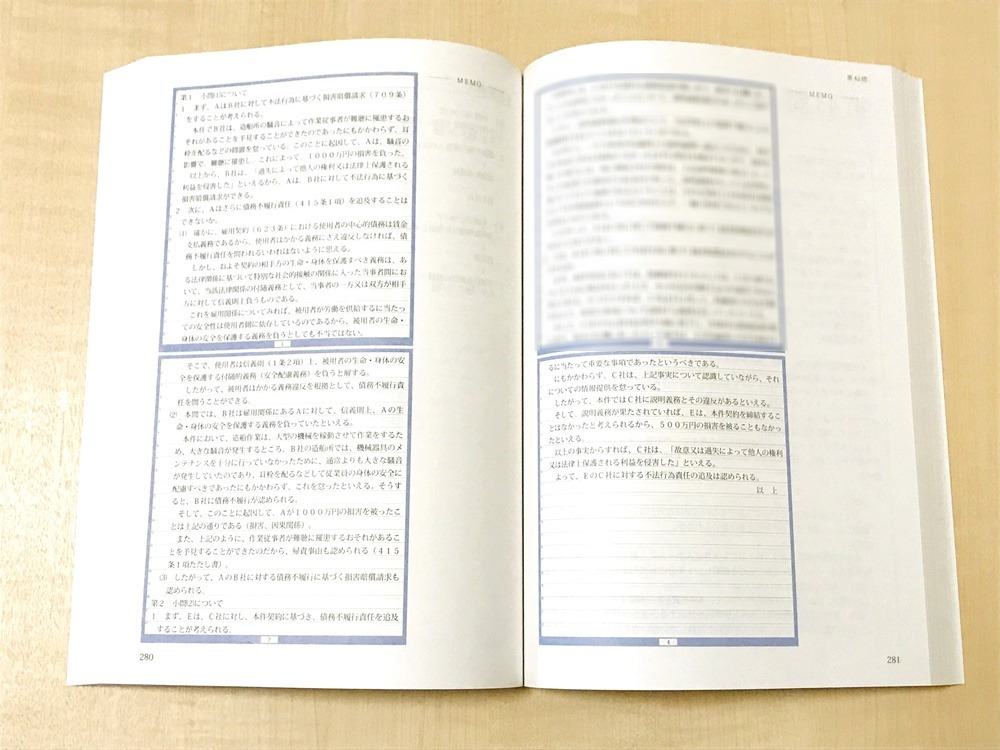

書き方講座のテキストにはいくつもの練習問題が収録されています。1問ごとに問題文と答案構成・解答例が示されており「さぁ論文を書いてみろ!」と言わんばかりの内容です。

テキストを見た私は「えっ!総合講義で法律のことがようやく少しわかったくらいの段階なのに、もう論文答案を書く感じなの…?」と不安な気持ちになりました。「いやいや、書けるわけないじゃん」と。

しかし、繰り返しになりますが司法試験・予備試験では論文が書けなければ合格できません。ゆえにアガルートは論文試験を重視しており、だからこそ少しでも早く論文の問題・答案に触れさせようとしているわけです。

「そうは言ってもムズいよね?」と思っていた私ですが、受講を進めてみると「何でもいいからとにかく書け!」という不合理な指導をしているわけではないことがわかりました。

というのも、この講座では「簡易な論文問題とそれに対する答案構成例と解答例を読み込んで理解する」というインプット学習が中心になっているんです。つまりいくつもの答案の下書きと模範解答に目を通して論文問題に馴染むことに主眼が置かれていました。

では実際のところどのくらいの量の論文問題をインプットすることになるのか。私が受講した年度では次の通りでした。

| 科目 | 問題数 |

|---|---|

| 民法 | 25問 |

| 商法 | 20問 |

| 民訴法 | 20問 |

| 刑法 | 25問 |

| 刑訴法 | 20問 |

| 憲法 | 調査中 |

| 行政法 | 調査中 |

100問を軽く超えています。確かにこれだけの数の問題と解答例を読み込めば、イヤでも「論文ってこういうものなんだ」とイメージできるようになりますよね。

なお、上の表で示したのは書き方講座の「講義編」の問題数です。実際には書き方講座には「答練編」も用意されており、そこでは自分で答案を書く練習を実施します(問題数は少なく、各科目4~5問程度)。

つまり書き方講座ではインプットをするばかりでなく、実際に手を動かして論述するアウトプットの機会もあるわけです。しかも作成した答案はアガルートのオンライン添削に出すことができます。

もちろん最初なので良い評価はもらえません。しかしたとえそうだとしても「客観的なフィードバックを得て実力を磨く学習」をできるだけ早い段階でスタートせよ、というのがアガルートのメッセージなのだと思います。

以上のことからわかるように、書き方講座は大量の設問・答案にどっぷり浸かり、それによって頭を論文に慣らすことを狙った講座であると言えます。

学習初期③ 重要問題習得講座のレビュー

重要問題習得講座は論文答案作成の基礎力を養成する講座です。

いよいよこの講座から論文問題を解く訓練が本格的に始まります。基本7科目(民法・商法・民訴法・刑法・刑訴法・憲法・行政法)の問題集がメインの教材です。問題集には問題文・論点解説・答案構成例・答案例が次のように収録されています。

受講生はまずは自力で答案構成(答案の下書き)をやってみて、その上で論点解説等を読み、解説動画を視聴する流れとなっています。

私も実際にやってみましたが、結構難しい! いくら総合講義300や書き方講座を受講したと言っても、自分で論点を見つけて答案構成を書くことはやはり容易いことではありません。

でも1回目こそほとんど何も書けずに解説と模範解答を見て終わるのですが、翌日に同じ問題に再び取り組むと、何とな~く答案構成のようなものが書けます(前日の解答解説の記憶が残っているので、それを思い出しながら書く感じです)。

そして次の日に三度取り組むと、さらにましな答案構成が書けるようになりました。「なるほど、こうやって繰り返し論文問題を解くことで条文・判例・論点が頭に定着していって、論文を書く力が伸びていくんだ」と実感しました。

この講座を受講する価値は次の2点に集約できます。

- 基本問題・重要問題・典型問題をまとめてつぶせること

- 答案構成の十分なトレーニングができること

第一の価値は基本問題・重要問題・典型問題をまとめてつぶせることです。

司法試験や予備試験の過去問は書店等で買うこともできますが、その中には試験対策上外せない問題だけでなく「今後は出題がなさそうなもの」や「重要ともそうでないとも言えないもの」まで、全てがゴチャ混ぜだったりします。

そんな問題集から「外せない問題」だけをピックアップするなんて、私たち学習者には到底できませんよね。それに、仮にピックアップできたとしても、試験問題そのままでは学習に最適とは言えません(長すぎたり、重要度の異なる論点が混在したりするので)。

そこで基本問題・重要問題・典型問題と言えるものをプロの目で抽出し、論文の基礎力を付けるための問題としてアレンジした上で収録したのがこの講座の問題集となっています。

言い換えれば、この問題集を使うことで司法試験・予備試験の論文過去問の「一番美味しいところだけ」を「ひたすらつまみ食い」できるわけです。これ以上に効率の良い学習方法はないですよね。

第二の価値は答案構成の十分なトレーニングができることです。

論文試験の問題を解く際は、はじめに答案構成と呼ばれる答案の骨組みを作成し、それをもとにして本答案を書くという流れを取るのが普通です。ただし本答案を書く作業は時間がかかることから、この講座では原則として答案構成の段階に留めることが推奨されています。

では実際にどのくらいの量の答案構成を書くことになるのかと言うと、私が受講した年度では次の通りでした。

| 科目 | 問題数 |

|---|---|

| 民法 | 73問 |

| 商法 | 63問 |

| 民訴法 | 58問 |

| 刑法 | 58問 |

| 刑訴法 | 78問 |

| 憲法 | 調査中 |

| 行政法 | 調査中 |

| 合計 | 約450問 |

各科目でおよそ60~70問前後、合計で約450問の論文問題に取り組みます。そしてそれを繰り返し行うように指導されます。

ということは、たとえば5周もすれば延べ2,000を超える答案構成を作ることになるわけです。これだけやれば最初はどんなに素人であっても確実に答案構成マスターになれるでしょう。

答案構成ができてしまえば、実際の答案に落とし込む作業はそれほど難しいわけではありません。したがって、この講座をやり込むことで論文試験の合格が手を伸ばせば掴める位置に初めて見えてくるはずです。

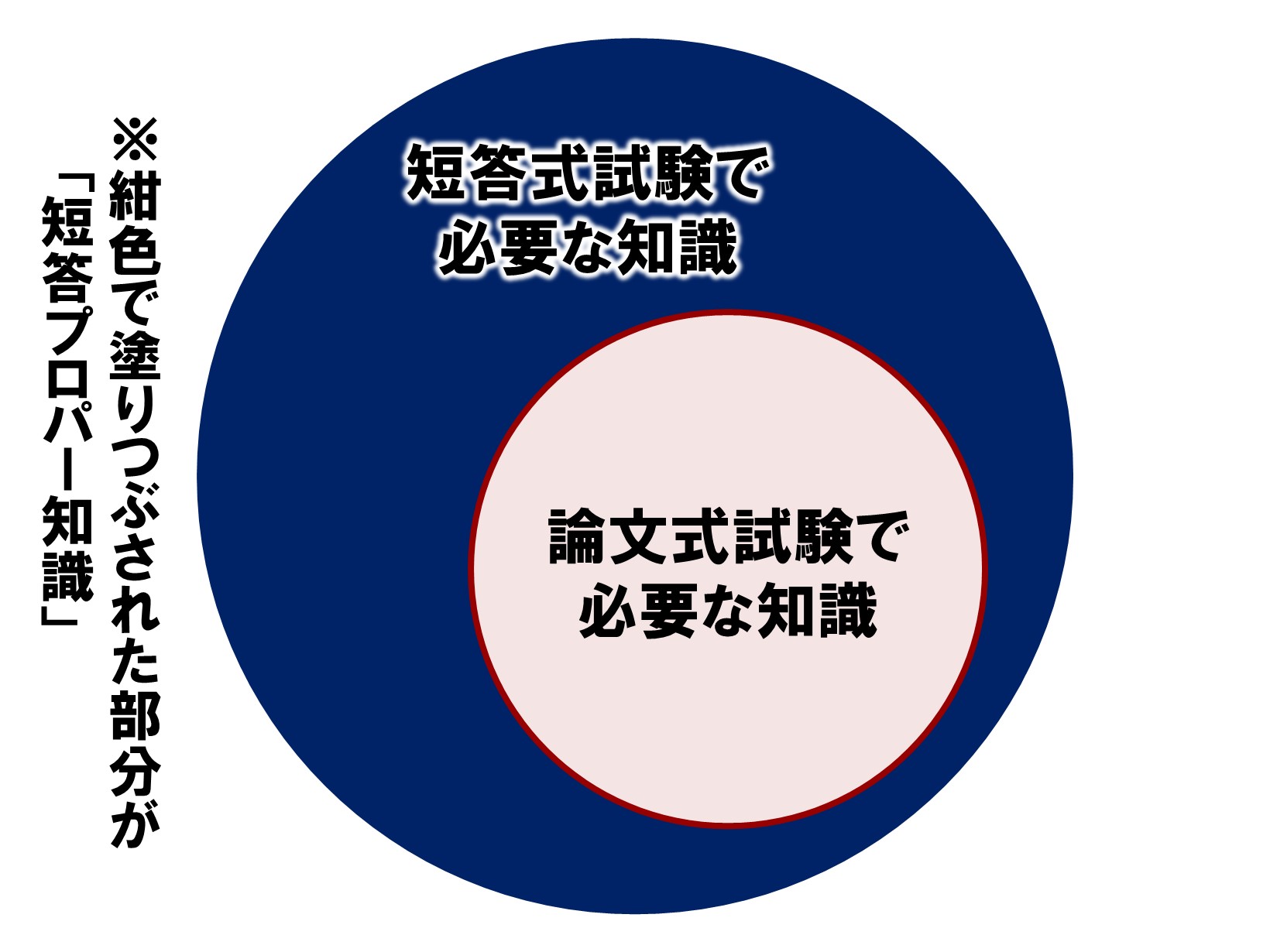

学習中期① 短答過去問解説講座(Ⅰ・Ⅱ)のレビュー

短答過去問解説講座は司法試験・予備試験の短答式過去問の理解度を100%にするためのアウトプット講座です。

先にお伝えしてきた「総合講義300」「書き方講座」「重要問題習得講座」は予備試験最短合格カリキュラムの「基礎3講座」と位置付けられており、いずれも論文式試験を見据えたものでした。

基礎3講座をある程度こなしたら学習初期の段階が終わり、学習中期に入っていきます。学習中期の序盤はみんな大好き(?)短答対策です。ここで紹介する短答過去問解説講座の問題集は過去の司法試験全問題・予備試験全問題を収録しています。

「いきなり短答過去問を解けと言われても…無理でしょ!」と思うのですが、やってみると必ずしもそうではありませんでした。解けるものや、解けないまでも何が問われているかはわかる、という問題も数多くあるんです。

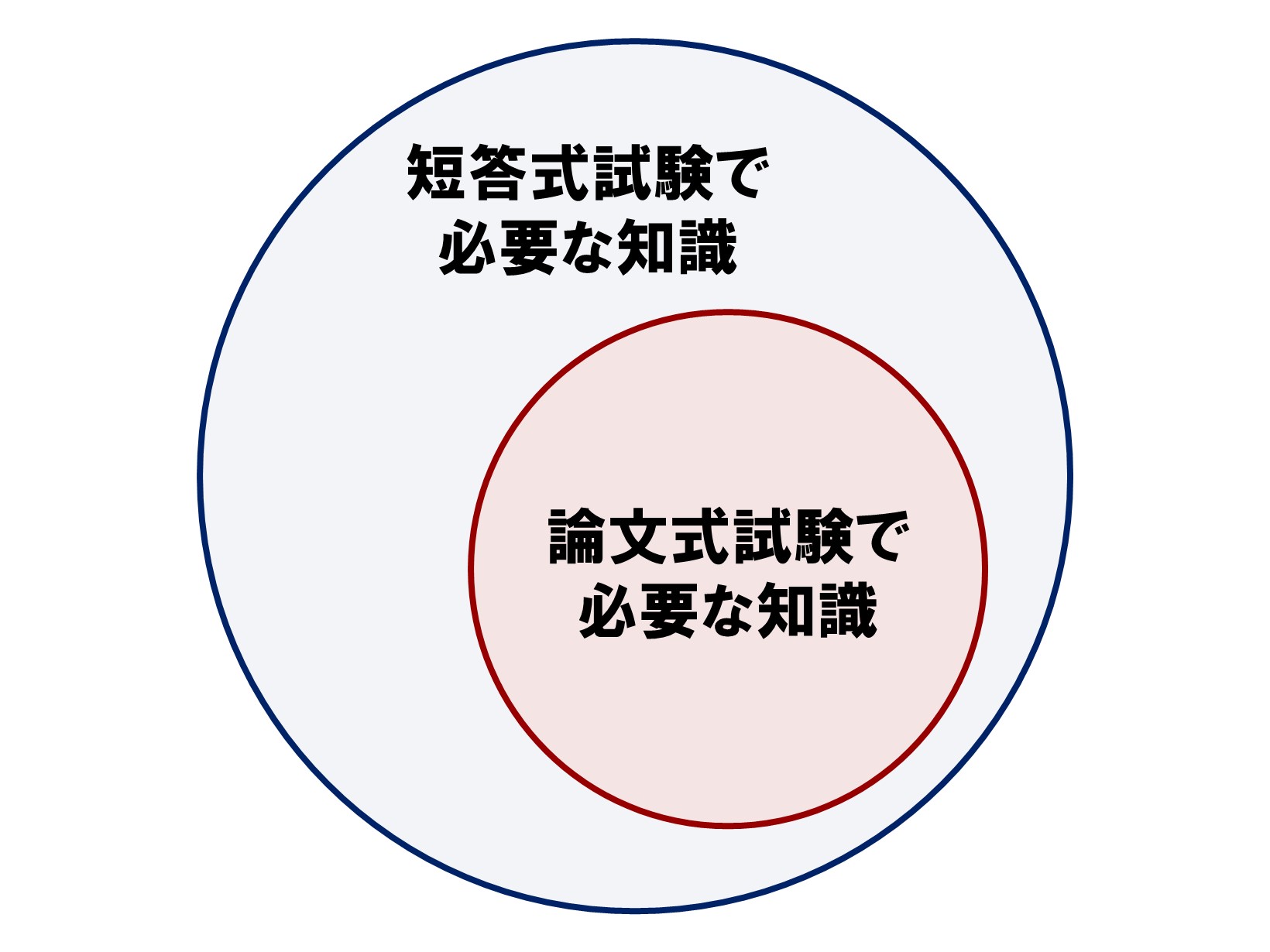

なぜ短答過去問に取り組むのが初めてなのに解き得るのか。それは短答で問われる知識が論文で問われる知識を包含しているからです。

つまり論文対策の「基礎3講座」で学ぶ事項は全て短答で問われる事項でもあり、ゆえにこの時点で短答問題にも部分的に対応できるようになっています。あとは短答でしか問われない知識(いわゆる短答プロパー知識)の習得を意識すれば良いわけです。

とはいえ、論文の知識で解ける問題でも初めのうちはそう簡単には解けませんし、これから覚えていかねばならない短答プロパー知識の量も決して少なくありません。

そこで短答過去問解説講座の問題集の最初の1周目は問題を解かずに「問題文を読む」→「解説を読む」だけを行うことが推奨されています。あまり時間をかけずにサクサク進み、まずは短答過去問の全体を頭に入れようというわけです。

これに対し、2周目以降は「問題文を読む」→「問題を解く」→「解説を読む」→「必要に応じて解説講義を聴く」という通常の流れで学習します。

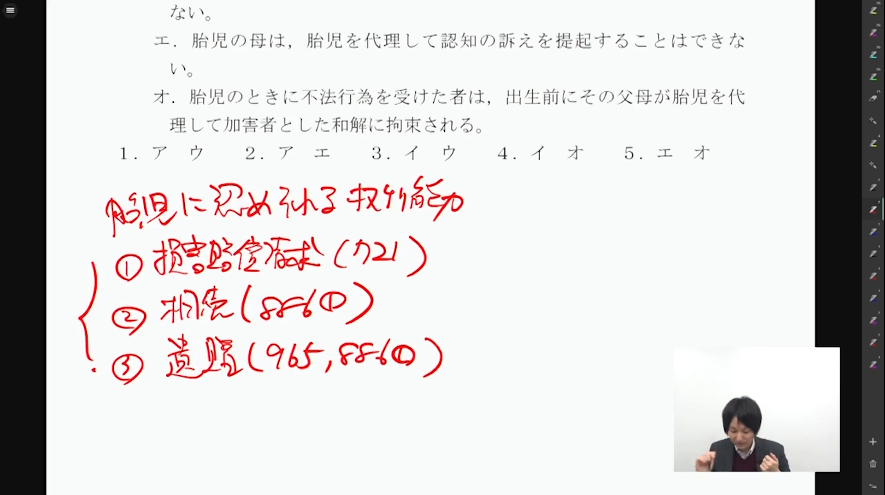

講師の解説講義は単に問題集に載っている解説を読み上げるものではありませんでした。折に触れて司法試験・予備試験を攻略するためのヒントやテクニックを私たちに提供してくれます。

たとえば平成30年の民法第1問の解説冒頭で渡辺講師は次のように話しています。

この問題のテーマは胎児で、正しいものの組み合わせの問題ですね。

胎児と言ったらコレは絶対頭に入れておかないといけないのが「胎児に認められる権利能力」の話ですね。3つしかありません。

まずは①損害賠償請求、そして②相続、最後に③遺贈。(中略)この3つを除いて胎児には権利能力は認められていないということです。

これを前提にすればこの問題は超簡単で…

私たちが頭に入れておくべきポイントをズバッと提示してくれます。このように教えてもらえたら、もう同種のテーマの問題では間違えることがなくなりますよね。

ちなみに予備試験最短合格カリキュラムの「ライトカリキュラム」には短答過去問解説講座の講義が含まれていません。

しかし初学者の方ほど渡辺講師の講義から得られるものが多いです。ゆえに「ライトカリキュラム」ではなくフルパッケージのカリキュラムの受講をお勧めします。

一般的に、司法試験や予備試験の短答式試験は過去問をマスターしておけば合格できると言われています。

したがって私たちはこの短答過去問講座を何周も回して、全ての問についてその正誤と理由を解答できる状態を目指すことになります。つまり、最初にお伝えしたように「短答過去問の理解度100%」がこの講座のゴールなのです。

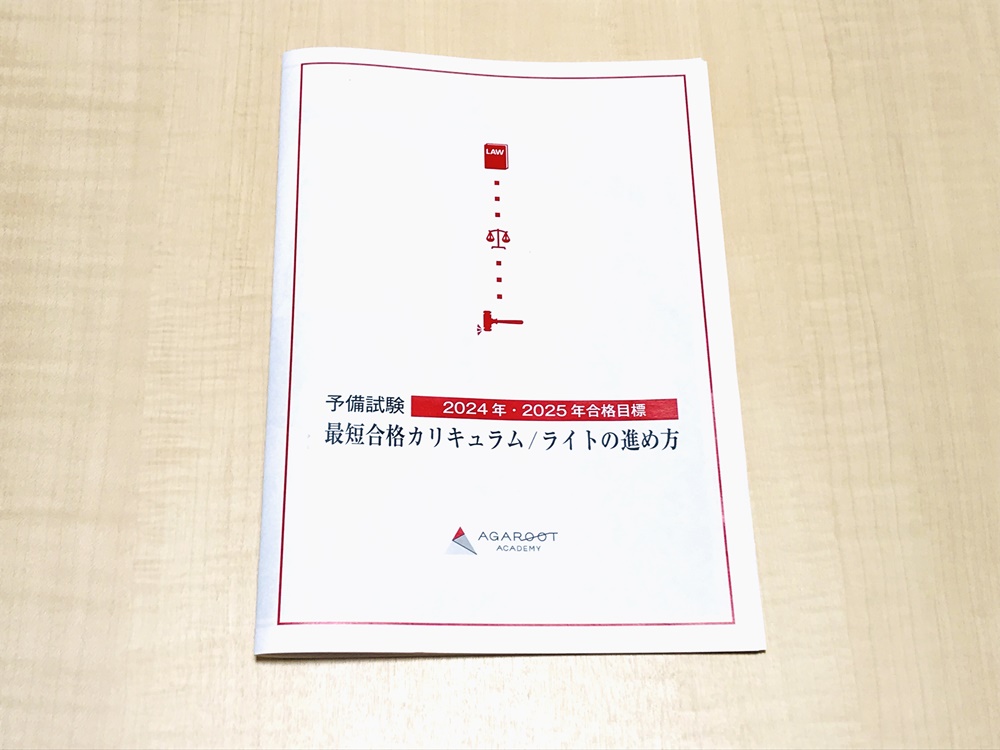

でも具体的に何周回せばいいのでしょうか? この点については「予備試験最短合格カリキュラム/ライトの進め方」という付属の冊子の中で言及がありました。

実際に何周と書かれていたのかは、ここでは割愛します。受講開始後に上記の冊子を参照してみてください(おそらく私の受講年度以降でも同様の冊子等が付属すると思います)。

短答過去問解説講座(Ⅰ・Ⅱ)の詳細を知りたいとき・サンプル講義動画を閲覧したいときは次のページをチェックしましょう。

学習中期② 法律実務基礎科目対策講座のレビュー

法律実務基礎科目対策講座は主として予備試験の論文式試験と口述試験で問われる「法律実務基礎科目」について基本知識を習得するためのインプット講座です。

法律実務基礎科目は大きく民事実務基礎と刑事実務基礎に分けられます。民事実務基礎は民法と民訴法を組み合わせた応用科目、刑事実務基礎は刑法と刑訴法を組み合わせた応用科目です。

講座付属のテキストはA4判1冊(約420ページ)。民事実務・刑事実務(および両分野にまたがる法曹倫理)を1冊に収録しています。

モノクロ印刷ではあるものの、情報がよく整理されており、知識をインプットしやすいように視覚的な工夫が凝らされていると感じました。

民事実務基礎は丸野悟史講師が担当します。

丸野講師はかつて伊藤塾でも予備試験の受験指導を行っていた経歴があります。この講座では民事実務の主要な学習事項である民事保全・要件事実・二段の推定といったテーマについてさすがと感じさせるわかりやすい講義を展開していました。

刑事実務基礎は谷山政司講師が担当します。

谷山講師も過去に伊藤塾で予備試験の個別指導に携わっていたほか、個人で受験指導の事業を行っていたとのこと。講義では筋道の通った整然とした語り口で刑事実務の主要な学習事項である勾留・保釈、公判前整理手続・事実認定等のテーマに切り込んでいました。

法律実務基礎科目は新たに習得するべき知識が少なく、また論文式試験の出題難易度も比較的やさしいものが多いです。したがって得点源とみなされるべき貴重な科目であると言えます。

しかし実際には多くの受験生が法律基本7科目で手一杯となり、法律実務基礎科目まで手が回りません。逆に言うとこの科目を丁寧に学習することで他の受験生に差をつけることができるわけです。

アガルートを受講する場合、カリキュラムに組み込まれた法律実務基礎科目対策講座で知識習得を着実に進められます。予備試験の合格可能性アップを大いに期待できる講座として気合いを入れて受講するのが良いと思います。

学習中期③ 論証集の「使い方」のレビュー

論証集の「使い方」(以下「使い方講座」と表記します)は論文答案を書く際に必要となる各種の「論証」を習得するための講座です。

論文式試験では条文上明示されていない事柄や法解釈上争いのある事項等について、自分が依拠する立場(基本は判例・通説の立場)をその理由付けとともに示しつつ論述を進めなくてはなりません。

その際には毎回1から文章を組み立てるのでは時間が足りません。そこである程度決まったキーワードと文章表現を使用し、それを「論文を組み立てるパーツ」として答案に組み込んでいきます。

このパーツは論証と呼ばれており、この使い方講座のテキストには私たちが記憶しておくべき論証が多数収録されています。

使い方講座では解説講義も視聴可能です。

工藤北斗講師が論証1つ1つについて解説を加えていきます。私が感じたところだと比較的あっさりとした解説で次々に進んでいく印象です。30時間という短いで総合講義300の復習をすることを兼ねているためだと思われます。

さて、論文試験攻略のためには論証のキーワードと文章表現を暗記することが必要です。そのため使い方講座では講義音声をダウンロードして携帯音楽プレイヤー等を使って繰り返し聴くことが推奨されています。

ただ、ちょっと気になるのは講義では論証自体を読み上げることはしていないという点です。講師によるポイント解説にとどまっており、その音声を繰り返し聴いたところで論証の暗記の助けにはあまりならないのでは?と私は感じました。

とはいえ、使い方講座の講義音声を反復して聴くことは合格者に共通の活用法であるとして強く推されているので、単純に私の感覚が間違っているのかもしれないのですが…。

論証の暗記という観点では、自分で論証を読み上げ、その声を録音したものを繰り返し聴くといった工夫をするのが良いと思います。

学習後期① 短答知識完成講座のレビュー

短答知識完成講座は司法試験・予備試験の短答式試験においてのみ問われる知識を補完するインプット講座です。

前述の通り短答で必要になる知識は論文で必要になる知識を包含しています。アガルートの基礎講座である総合講義300では論文知識を優先的に学習しました。そこでは扱えなかった短答専用の知識(短答プロパー知識)をこの短答知識完成講座で学ぶわけです。

といっても、私たちは先行して短答過去問解説講座の問題集を通じて短答式試験の全ての設問を解き、その解説を読んだり聴いたりしています。つまり短答プロパー知識についてもすでにアウトプット学習をスタートしているわけです。

「それなら短答知識完成講座は不要なのでは?」と思われるかもしれません。実際、時間の余裕がない場合には短答過去問解説講座の受講は省略して良いことになっており、優先度が低く位置づけられています。

それでも「短答プロパー知識についても一通りのインプット学習をやっておきたい」と考える人は一定数いるはずです(私もそう感じます)。そういう人のために短答知識完成講座が用意されているのでしょう。

また実際に受講を始めてみると「短答プロパー知識に分類されているが、実際には論文で出題された実績のある知識」もこの講座で取り扱われていると気が付きます。その典型例が「袋地所有者の囲繞地通行権」で、工藤講師は次のように話しています。

この囲繞地通行権なんですけれども、短答プロパー知識と考えていただければいいのかなと思いますが、実はこれ司法試験の論文に1回出たことがあるんですよね。(中略)

しかも現場思考というよりは知識を訊いてる系の問題で、たぶん知らないと解けない。(中略)結構みんなビックリしたという、そういう問題だったんですね。(中略)

この問題が出題された後に、囲繞地通行権を総合講義に移そうか、それとも短答知識完成講座で従前通りに扱うかは悩んだんですけど、おそらく今後聞かれることはあまりないかなと思ってこの講座で扱っています。

ただ、論文に出たということは知っておくのが良いと思います。

このように「短答プロパー知識かそうでないかの境界部分の知識」がこの講座に入っていることがあるわけです。

したがって「境界部分の知識まで含めてしっかりインプット学習を進めておき、短答だけでなく論文式試験への備えも可能な限り充実させておく」という視点でも、この講座を受講する意義があります。

受講した感想まとめ

アガルート司法試験・予備試験講座の代表的カリキュラム「予備試験最短合格カリキュラム」を実際に受講して強く感じることは「質も量も備わっているこのカリキュラムなら合格を確信できる」ということです。

まず質の面について。

最短合格カリキュラムでは書き方講座・重要問題習得講座・論文過去問解析講座の3ステップで論文答案の作成能力を極限まで高めます。同時に短答過去問解説講座・短答知識完成講座等で短答のみで問われる知識を養成します。

受講生1人1人が完全な初学者の状態からスムーズに階段を上っていけるよう、教材構成が緻密に作り込まれているわけです。

そして量の面について。

重要問題習得講座では約450問の論文構成を反復する他、短答過去問解説講座では過去の司法試験・予備試験の全問題(およそ2800問)を回す等、不足することが100%あり得ないほど十分な演習問題が用意されています。

物量をこなすことで知識が定着し、それが学習事項のより深い理解をもたらし、さらにそのことが知識の定着をいっそう促進し…という正のスパイラルが生まれやすくなっているんです。

圧倒的な合格実績に裏打ちされた質実剛健なカリキュラムを受講すれば、司法試験・予備試験の合格を勝ち取るその時までコツコツと学習できる。私はそのように感じています。

アガルート司法試験・予備試験講座の特徴

アガルート司法試験・予備試験講座の特徴を解説します。

圧倒的な合格実績

アガルート司法試験・予備試験講座は圧倒的な合格実績で知られています。アガルートが公表している司法試験・予備試験それぞれの合格実績を確認しましょう。

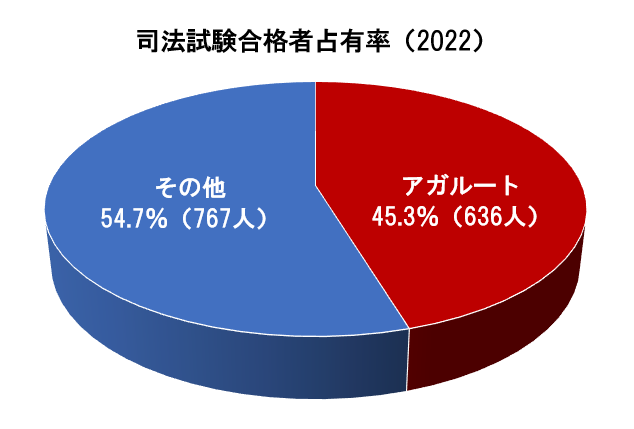

まずアガルートの近年の司法試験合格者占有率(司法試験の合格者全体に占めるアガルート受講生の割合)は次の図・表の通りです。

| 年度 | 全国合格者数 | アガルート合格者数 | アガルート占有率 |

|---|---|---|---|

| 2019年度 | 1,502人 | 523人 | 34.8% |

| 2020年度 | 1,450人 | 650人 | 44.8% |

| 2021年度 | 1,421人 | 669人 | 47.8% |

| 2022年度 | 1,403人 | 636人 | 45.3% |

例年500人以上のアガルート受講生が司法試験に合格しています。特に2021年の合格者占有率は47.8%となっており、司法試験合格者の約半数がアガルート受講生です。

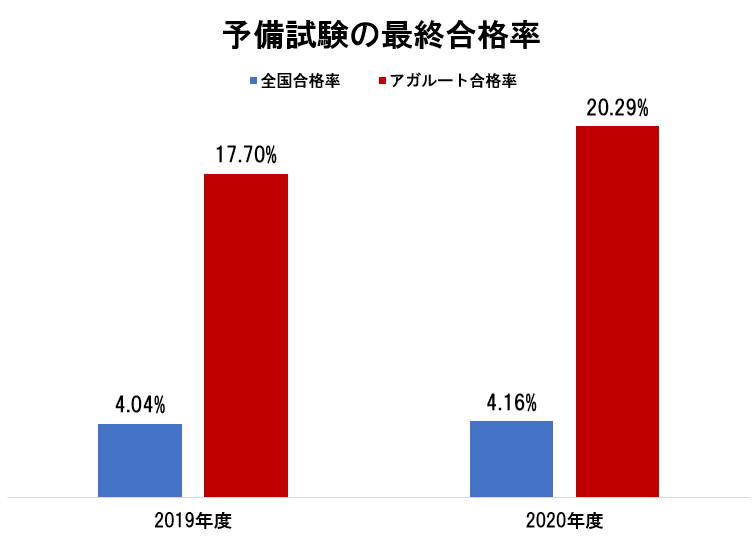

次にアガルート受講生の予備試験の最終合格率を見ていきましょう。

| 年度 | 全国合格率 | アガルート合格率 |

|---|---|---|

| 2019年度 | 4.04% | 17.7% |

| 2020年度 | 4.16% | 20.29% |

上の表のアガルート合格率は予備試験最短合格カリキュラム(旧称:予備試験1年合格カリキュラム)をマネージメントオプション付きで受講した人を対象とした統計です。各年度とも全国合格率の4倍以上という高い合格率を示しています。

とはいえアガルートの合格実績は他社と比べるとどうなんだろう?と気になる方もいるでしょう。他社との比較については合格実績の比較でお伝えします。

優秀な講師陣

アガルート司法試験・予備試験講座には約20名の講師が在籍しています(2023年4月現在)。全員が新司法試験の合格者です(一般教養科目対策を担当する1名を除く)。

- 工藤北斗講師

- 2009年 新司法試験合格

- 谷山政司講師

- 2011年 新司法試験合格

- 丸野悟史講師

- 2012年 新司法試験合格

- 渥美雅大講師

- 2015年 新司法試験合格

- 渡辺悠人講師

- 2013年 新司法試験合格

- 石橋侑大講師

- 2016年 新司法試験合格

- 東浩作講師

- 2016年 新司法試験合格

- 富川純樹講師

- 2015年 新司法試験合格

- 笠井佳樹講師

- 2008年 新司法試験合格

- 一之瀬和彦講師

- 2017年 新司法試験合格

- 小島武士講師

- 2013年 新司法試験合格

- 小林達雄講師

- 2017年 新司法試験合格

- 若杉咲良講師

- 2012年 新司法試験合格

- 岡大貴講師

- 2019年 新司法試験合格

- 船戸久史講師

- 2019年 新司法試験合格

- 田中耕一講師

- 2013年 新司法試験合格

- 豊崎章央講師

- 2018年 司法修習修了

- 寺岡拓也講師

- 2019年 新司法試験合格

- 井上絵理子講師

- 2012年 新司法試験合格

- 冨士川健講師

- 2020年 新司法試験合格

- 佐藤高紳講師

- 2019年 新司法試験合格

- 北川大裕講師

- 2018年 新司法試験合格

これほど多くの新司法試験合格者が講師を務める司法試験対策講座は私の知る限り他にありません。この講座を受講すれば日本最高峰の講師陣による指導を受けられると言っても過言ではないでしょう。

学習段階に対応した講座で学べる

アガルート司法試験・予備試験講座では「希望の合格ルート」や「現在の学習状況」に応じて選べるいくつものカリキュラムが用意されています。

| 学習未経験者向け | 学習経験者向け | |

|---|---|---|

| 予備試験 ルート | 最短合格カリキュラム 論文基礎力養成カリキュラム など | 予備試験インプットカリキュラム 予備試験アウトプットカリキュラム など |

| 法科大学院 ルート | 法科大学院入試専願カリキュラム 論文基礎力養成カリキュラム など | 各種単科講座 |

| 司法試験 受験資格保持者 | - | 司法試験インプットカリキュラム 司法試験アウトプットカリキュラム など |

学習未経験者向けのカリキュラムも学習経験者向けのカリキュラムも用意されています。インプットを主眼としたもの、アウトプットを主眼としたもの、論文試験にフォーカスしたものなど、内容もさまざまです。

したがってあなたが希望する合格ルートがどれであっても、また現在どの学習段階にあったとしても、アガルートでスタートを切った後は司法試験合格まで学び続けることが可能となっています。

アガルート司法試験・予備試験講座と他講座の比較

「アガルート司法試験・予備試験講座」と「司法試験・予備試験の対策講座を提供している競合4社」とを比較し、特徴を明確にしていきます。比較の対象となる講座の名称は次の通りです。

※各社の初学者向け予備試験対策講座をピックアップしています。

受講料の比較

はじめにアガルートの予備試験最短合格カリキュラムの受講料を他社の予備試験講座の受講料と比較します。アガルートを含めた5講座の税込通常価格は次の表の通りです。

| 講座 | 受講料 |

|---|---|

| スタディング 予備試験合格コース(総合) | 138,000円 |

| 伊藤塾 予備試験 答練フル+短答・論文過去問 | 414,800円 |

| 資格スクエア 予備試験講座 合格フルパッケージ | 759,000円 |

| LEC 2年合格コース(通信Web) | 1,102,870円 |

| アガルート 予備試験最短合格(マネオプ有) | 1,592,800円 |

表からわかるように、アガルートの予備試験最短合格カリキュラムは他社の予備試験講座に比べて高額です。したがって以降の比較では「高額な受講料に見合うほどアガルートは他社よりも優れているのか?」を検討していきましょう。

合格実績の比較

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムの合格実績を他社の予備試験の合格実績と比較します。ここでは合格実績とは合格率または合格者数を数値で示したものとします。アガルートを含む5講座の合格実績は次の表の通りです。

| 講座 | 合格実績 |

|---|---|

| スタディング 予備試験合格コース(総合) | 公式サイトに 情報なし |

| 伊藤塾 予備試験 答練フル+短答・論文過去問 | 公式サイトに 情報なし |

| 資格スクエア 予備試験講座 合格フルパッケージ | 公式サイトに 情報なし |

| LEC 2年合格コース(通信Web) | 公式サイトに 情報なし |

| アガルート 予備試験最短合格 マネオプ有 | 20.29% (2020年) |

アガルート以外の競合他社は該当カリキュラムに紐づいた合格実績を公表していません。公表しない理由は定かではありませんが、あまり見栄えのしない実績だった可能性があります。

他方、アガルートはマネージメントオプション利用者の予備試験最終合格率を公表しています。その値は20.29%(2020年)。法務省が公表している2020年度予備試験合格率が4.16%でしたので、その4.9倍にあたる高い数値です。

アガルート司法試験・予備試験講座が持っている受講生を合格に導く力が合格実績にはっきりと現れています。

講座内容の比較

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムの講座内容を他社の予備試験講座の内容と比較します。5講座の講座内容は次の表の通りです。

| 講座 | 講座内容 |

|---|---|

| スタディング 予備試験合格コース(総合) | 基本講座 実務基礎講座 論文対策講座 |

| 伊藤塾 予備試験 答練フル+短答・論文過去問 | 予備試験短答対策講座 先取り論文直前答練 論文過去問マスター コンプリート論文答練 短答答練 直近判例チェックテスト 全国公開短答模試 |

| 資格スクエア 予備試験講座 合格フルパッケージ | 入門講義 基礎講義 基礎問講義 論文過去問講義 短答重点講義 短答過去問講義 口述対策講義 基礎講義(実務基礎) 論文過去問講義(実務基礎) 基礎講義(選択科目) 論文過去問講義(選択科目) |

| LEC 2年合格コース(通信Web) | 入門講座 論文基礎力養成答練 合格答案作成講座 法律実務基礎講座 講義編・演習編 ハイレベル論文答練 短答合格講座 ハイレベル短答答練 短答ファイナル模試 |

| アガルート 予備試験最短合格 マネオプ有 | キックオフ司法試験予備試験 総合講義300 論文答案の「書き方」 重要問題習得講座 予備試験 論文過去問解析講座 旧司法試験 論文過去問解析講座 短答絶対合格!スキル習得講座 短答知識完成講座 短答過去問解説講座Ⅰ 短答過去問解説講座Ⅱ 法律実務基礎科目対策講座 一般教養科目対策講座 選択科目対策講座 予備試験答練 法律実務基礎科目答練 論証集の「使い方」 毎週60分の直接指導(20回) 個別進捗管理 毎回1~2通添削指導 |

表を見ると、やはりアガルートのカリキュラムは高額なぶん、他社の講座と比べても講座の内容が充実していることがわかります。特にマネオプに関係する部分(赤字)は他社が真似できないレベルで受講生1人1人への対応を実施するものです。

上の表だけでは定量的な比較が難しいと思われる方もいるかもしれません。そこで数字で比較できる指標として講義時間に着目してみましょう。講義時間が長い講座ほど講座内容も充実していると推測できるからです。

アガルートを含む5講座の講義時間は次の表の通りです。

| 講座 | 講義時間 |

|---|---|

| スタディング 予備試験合格コース(総合) | 365時間 |

| 伊藤塾 予備試験 答練フル+短答・論文過去問 | 問い合わせたが 明確な回答得られず |

| 資格スクエア 予備試験講座 合格フルパッケージ | 780時間 |

| LEC 2年合格コース(通信Web) | 765時間 |

| アガルート 予備試験最短合格 マネオプ有 | 900時間 |

上の表からわかるように、アガルートが最も長い講義時間となっています。数字で見ても講座内容が最も充実しているのはアガルートであることが強く示唆されると言って良いでしょう。

比較に関するまとめ

3つの観点でアガルートと他社の講座とを比較してきました。アガルートは受講料の面では最も高額です。しかし高額であっても合理性を感じられるほどの合格実績・講座内容を備えていると言っても過言ではないでしょう。

受講料についてはアガルートを受講するデメリットのセクションでも議論しますが、先に受講するメリットについて次のセクションでお伝えします。

アガルート司法試験・予備試験講座の6つのメリット

アガルート司法試験・予備試験講座を受講する場合、受講生はいくつものメリットを享受できます。以下では同講座の代表的カリキュラムである予備試験最短合格カリキュラムを受講するメリット6つを解説します。

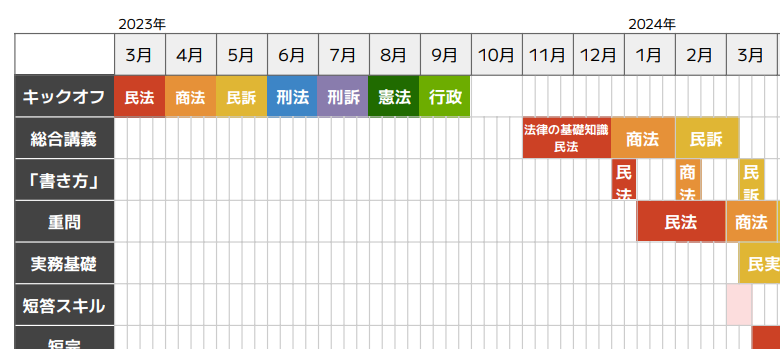

モデル学習スケジュールの提示がある

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの1つめはモデル学習スケジュールの提示があることです。

予備試験最短合格カリキュラムはその名の通り1~2年程度の短期で予備試験に合格することを目標としています。しかし受験経験が無い受講生の場合「どのくらいのペースで学習すればいいのか?」「今のペースで学習を続けて大丈夫か?」といったことがわかりません。

この点、予備試験最短合格カリキュラムでは開始月別のモデル学習スケジュールを提供することで受講生が抱える懸念を払拭しています。たとえば2023年3月スタートのモデル学習スケジュールを部分的に示すと次の通りです。

2023年3月に開始した場合、最初の7か月間は「キックオフ」の7科目に集中し、年末年始にかけて「総合講義」「書き方」(論文答案の「書き方」)や「重問」(重要問題習得講座)を開始する計画となっています。

スケジュール表を見ればいつまでに何を終わらせればいいのかが明確にわかるので、予備試験対策が初めての受講生でも迷うことなく学習を開始・継続できます。

マネージメントオプションがある

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの2つめはマネージメントオプションがあることです。

アガルート予備試験最短合格カリキュラムは個人別マネージメントオプションを付帯できます。このオプションを付けた場合、新司法試験に合格済みの講師が1回につき60分、あなたのためだけに時間を割いて学習指導をしてくれます。

それだけではありません。個別面談の際は毎回1~2通の答案添削指導が盛り込まれますので、誰にも負けない答案構成力が身に付くでしょう。

さらに、アガルート予備試験講座には約900時間の講義が含まれていますが、講師がその進捗管理をしてくれます。スケジュール通りに進まず悩んでいるときも適切なアドバイスを受けることで挽回できるんです。

「年単位で毎日勉強を続けるなんて到底できそうにない」と感じている方も多いはず。しかしマネージメントオプション付きで受講している場合の学習継続率は93%。アガルートにはまさに継続を実現する仕組みが用意されていると言って良いでしょう。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 個人別マネージメントオプション

法科大学院入試対策オプションがある

アガルート予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの3つめは法科大学院入試(ロースクール入試)対策オプションがあることです。

最短合格カリキュラムには「法科大学院入試(ロースクール入試)対策オプション」を付帯できます。このオプションをつけるとアガルートの大学別ロー入試対策講座(過去問解析講座)を全校分受講できるようになります。

「予備試験ルートがメインだが、様子を見ながら法科大学院への入学も視野に入れたい」と考えている人にとっては嬉しいオプションです。また「予備試験対策の1つとして法科大学院の過去問を取り入れて演習量を増やしたい」という人にも適しています。

ただし法科大学院入試対策オプションは約33万円と高額であることに注意してください。

特に「通うなら阪大か京大のロースクールが良い」のように入学希望校が限定されている場合、希望校の過去問解析講座を単品で購入したほうが安上がりかもしれません。詳しくは次のページをチェックしてください。

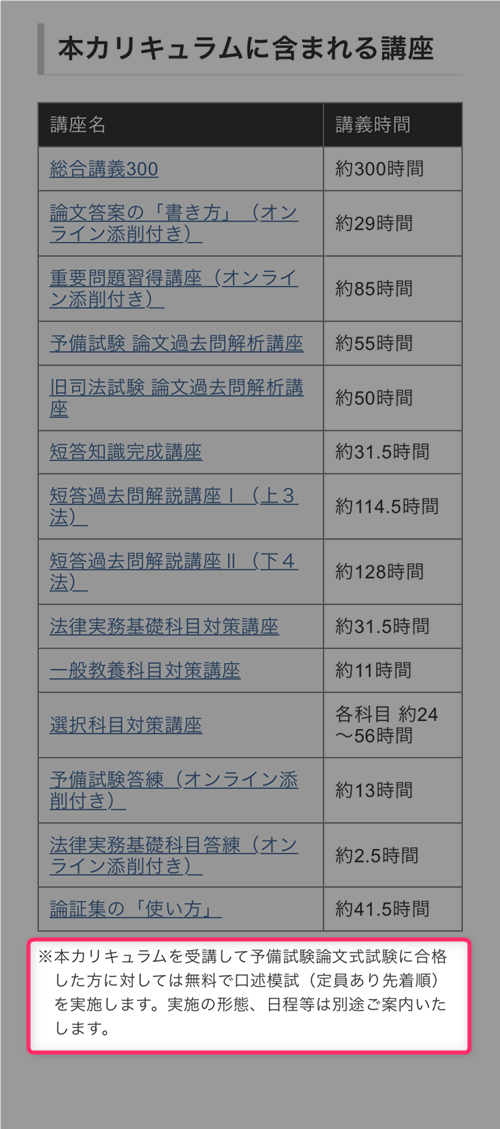

無料の口述模試対策がある

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの4つめは無料の口述模試対策があることです。

予備試験の論文式試験に合格すると口述試験を受けることになります。口述試験は合格率が例年90%以上となっており、そう落ちるものではありません。

とはいえ、毎年少数の不合格者が出ていることも事実です。その1人にならないためにも、受験前に一定の訓練を受けて置くのが望ましいです。

そこでアガルートでは例年、論文式試験に合格した予備試験最短合格カリキュラムの受講生を対象に口述試験の模擬試験を無料で実施しています。

したがって受講生は「アガルートで模試を受けられるから口述模試のことはひとまず大丈夫」と思えます。安心して短答式試験・論文式試験の対策に打ち込めるんです。

無料の口述模試は定員あり・先着順となっています。申し込み方法等の詳細は予備試験最短合格カリキュラムの案内ページで確認していただければと思います。

全額返金を受けられる

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの5つめは全額返金を受けられることです。

予備試験の対策講座の受講を開始後は年単位で毎日学習を続けなければなりません。「学習のモチベーションが続かないかもしれない…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

そこで2025年・2026年合格目標の予備試験最短合格カリキュラムにはこれまでになかった「全額返金」の特典が設けられました。対象講座を受講し、所定の年度の予備試験に合格することで受講料全額の返金を受けられる可能性があるんです。

たとえば予備試験最短合格カリキュラムを受講して合格した場合、80万円以上の受講料を取り戻せるかもしれません。日々の受験対策が辛かったとしても、返金額の大きさを思えば勉強の意欲はきっと復活することでしょう。

不合格だった場合でも講義を再度聴く手段がある

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムを選ぶメリットの5つめは不合格だった場合でも講義を再度聴く手段があることです。

講座を受講して勉強を続けたとしても、日本最難関レベルの難易度である予備試験にはそう簡単には合格できないかもしれません。では惜しくも不合格となった場合、もう1度高額な費用を出して予備試験最短合格カリキュラムを受験しなければならないのでしょうか。

実は必ずしもそうではありません。予備試験最短合格カリキュラムの講義音声はダウンロードしてスマホやPC等の端末に保存できます。保存した音声ファイルを受講期限後に再生することは規約上問題ありませんので、優秀な講師たちの講義は受講終了後も聴けるのです。

このように、アガルートを受講した場合、仮に予備試験の受験結果が思わしくなかったときでも改めて講義を聴き、次の受験に備えることができます。

アガルート司法試験・予備試験講座のデメリット

どんな講座にもデメリットがあります。しかしデメリットを把握した上で受講すれば「こんなはずじゃなかった!」と後悔しなくて済みます。アガルート司法試験・予備試験講座のデメリットを把握しておきましょう。

価格が高い

アガルート司法試験・予備試験講座のデメリットはやはり価格が高いことです。代表的なカリキュラムの料金を次の表に示しました。

| カリキュラム | 通常価格 |

|---|---|

| 最短合格カリキュラム ライト | 822,800円 |

| 最短合格カリキュラム | 932,800円 |

| 最短合格カリキュラム+マネオプ | 1,592,800円 |

内容を軽くして受講料を抑えた「最短合格カリキュラム ライト」でも約82万円。もし「最短合格カリキュラム」に「個人別マネージメントオプション」を付けたら約160万円にもなります。そう簡単には決断できない金額です。

しかしここで考えてみてほしいのですが、上記カリキュラムの1日あたりの受講料はいくらになるでしょうか。

予備試験最短合格カリキュラムは2年分の試験に対応しています。単純計算にはなりますが、受講料を2年間の日数(730日)で割って1日あたりの受講料を求めてみましょう。

| カリキュラム | 1日あたり受講料 |

|---|---|

| 最短合格カリキュラム ライト | 1,127円/1日 |

| 最短合格カリキュラム | 1,278円/1日 |

| 最短合格カリキュラム+マネオプ | 2,182円/1日 |

1日あたりの受講料は最高でも2,182円。言い換えると、予備試験最短合格カリキュラムを受講することにより1日あたりわずか2,182円のコストで2年間の長きにわたって最高品質の教材・環境を使って学習できると言えます。

2,182円といったら、少し割の良いアルバイトをすれば1~2時間で取り返せる程度の金額です。このように考えると、予備試験最短合格カリキュラムの受講料も最初の印象ほど高くはないと思えるのではないでしょうか。

とはいえ「予備試験に合格すれば終わり」ではありません。その次には司法試験の受験が待ち構えています。司法試験の対策でも追加のコストがかかってしまうでしょう。

しかしながら、予備試験最短合格カリキュラムの受講生が予備試験に合格した場合は受講料の全額返金を受けることもできます(マネオプ分を除く)。したがって、予備試験合格後の追加コストはかなりの程度圧縮可能であることを忘れないでください。

以上より、アガルートの受講料が一見高額だとしても、それを理由にして受講を避けるほどではないとわかるでしょう。むしろ1日あたり2,182円程度の支出で法曹資格取得への困難な道のりをスムーズにできるなら、十分に支払う価値があるのではないでしょうか。

受講料はキャンペーン等の要因で変わることもあります。最新の料金は下記の公式ページで確認していただければと思います。

司法試験合格後、司法修習を経て裁判官、検察官、弁護士といった職業についた場合、あなたが期待できる年収はいくらでしょうか? 法曹の年収を把握しておきましょう。

- 裁判官の年収

- 経験10年程度を経て判事8号になった場合、約1,000万円

参考資料:裁判官の俸給等に関する法律

参考資料:弁護士山中理司のブログ「裁判官・検察官の給与月額表」 - 検察官の年収

- 経験10年程度を経て検事8号になった場合、約1,000万円

参考資料:検察官の俸給等に関する法律

参考資料:弁護士山中理司のブログ「裁判官・検察官の給与月額表」 - 弁護士の年収

- 経験10年程度を経た場合、約1400万円

参考資料:日本弁護士連合会『近年の弁護士の活動実態について』p.13に記された60~65期の収入の中央値

最初から上記金額を受け取れるわけではありませんが、10年程度の程度キャリアを積み上げることで年収1,000万円程度には到達できると考えられます。その後も真面目に働くことで年収は着実に増加します。

ここでアガルート予備試験最短合格カリキュラム(マネオプ付き)の受講料を復習すると「約160万円」でした。この額なら合格後に受け取れる収入で受講料を回収することはそれほど難しくないと感じるのではないでしょうか。

以上のことから、将来的に法曹職に就くのであれば、約160万円を支払って予備試験最短合格カリキュラムを受講することは十分に合理的な自己投資であると結論できます。

マネオプは数量限定

アガルート司法試験・予備試験講座のもう1つのデメリットは個人別マネージメントオプションが数量限定であることです。

予備試験最短合格カリキュラムの個人別マネージメントオプションは個別指導の形態をとります。指導ができる講師の数には限りがありますので、定員を設けた形での販売とならざるを得ません。

申込人数が上限に達して締め切られると、それ以降はオプションを付けたくても付けられなくなります。個人別マネージメントオプションを付けたい方は早めに決断する必要があるでしょう。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 予備試験最短合格カリキュラム

予備試験最短合格カリキュラムをオプション付きで申し込むかどうかについて、いつ頃までに決めれば良いでしょうか?

申し込み状況がリアルタイムにわかるわけではありませんので、ハッキリとした答えは出せません。しかし過去の状況がある程度参考になるかもしれません。

旧カリキュラム「予備試験1年合格カリキュラム」のリリース年月と販売停止・終了年月、および現行カリキュラム「予備試験最短合格カリキュラム」のリリース年月を時系列で下に示します。

- 2021年8月

- 「2023年合格目標 予備試験1年合格カリキュラム」リリース

- 2021年12月

- 「2023年合格目標 予備試験1年合格カリキュラム」マネージメントオプション 販売停止(定員に達したため。そのまま2022年3月に販売終了)

- 2022年7月

- 「2024年・2025年合格目標 予備試験最短合格カリキュラム」リリース

- 2022年8月末

- 「2024年・2025年合格目標 予備試験最短合格カリキュラム」マネージメントオプション一時販売停止(定員に達したため。その後11月に空きが出て販売再開するも、2023年2月までには終了)

- 2023年2月

- 「2025年・2026年合格目標 予備試験最短合格カリキュラム」リリース(今ココ)

カリキュラムリリース後、マネージメントオプションは早ければ1~2か月で定員に達すると考えておくのが良さそうです。

アガルート司法試験・予備試験講座はこんな人におすすめ

以上の内容を踏まえて、アガルート司法試験・予備試験講座がどんな人にあっているのかを述べていきます。

知識ゼロからスタートする方

アガルート司法試験・予備試験講座は知識ゼロからスタートする方におすすめできます。

特に予備試験最短合格カリキュラムに含まれている総合講義300はたとえ今持っている法律知識がゼロであっても法的思考法を習得できるよう入念に設計されています。

本講座は,法律を学習されたことがない方・法律知識が全くないという方を主な対象として,司法試験予備試験(予備試験)・法科大学院入試はもちろんのこと,司法試験合格までに必要な全ての知識を,約300時間で習得する法律の入門講座・基礎講座です。

何から始めれば良いかわからなくても、ひとまずアガルートのカリキュラムに乗っかって学習を始めてみてください。講師の丁寧・的確な指導のもとで少しずつ力をつけることができ、次に何をすれば良いかが見えてくるはずです。

講師から直接指導を受けたい方

アガルート司法試験・予備試験講座は講師から直接指導を受けたい方におすすめできます。

アガルート司法試験・予備試験講座には個人別マネージメントオプションがあり、講師との二人三脚で司法試験合格に向けて前へ進めます。

他社の講座で論文試験の答案を書けるようにならなかった人がマネージメントオプションの指導を受け続けることで一気に論文の構成力が上がったという報告もあるほどです。

講師からの直接指導で効率よく実力アップを図りたい人はマネージメントオプションが選べるアガルートを選択すると良いでしょう。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 個人別マネージメントオプション

よくある質問

アガルート司法試験・予備試験講座のよくある質問に答えます。

受講料はいくら?

アガルート司法試験・予備試験講座「2027・2028年合格目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 予備試験最短合格カリキュラム/フル 販売期間:2026/12/01まで | 1,298,000円 |

| 予備試験最短合格カリキュラム/ライト 販売期間:2026/12/01まで | 998,800円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「2026・2027年合格目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 予備試験最短合格カリキュラム/フル 販売期間:2025/12/01まで | 998,800円 |

| 予備試験最短合格カリキュラム/ライト 販売期間:2025/12/01まで | 888,800円 |

| 論文基礎力養成カリキュラム 販売期間:2026/09/14まで | 547,800円 |

| 司法試験インプットカリキュラム 販売期間:2026/09/14まで | 470,800円 |

| 司法試験アウトプットカリキュラム 販売期間:2026/09/14まで | 723,800円 |

| 予備試験インプットカリキュラム 販売期間:2026/09/14まで | 624,800円 |

| 予備試験アウトプットカリキュラム 販売期間:2026/09/14まで | 558,800円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「2025・2026年合格目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 論文基礎力養成カリキュラム 販売期間:2025/09/08まで | 547,800円 |

| 司法試験インプットカリキュラム 販売期間:2025/09/08まで | 325,512円 |

| 司法試験アウトプットカリキュラム 販売期間:2025/09/08まで | 592,614円 |

| 予備試験インプットカリキュラム 販売期間:2025/09/08まで | 394,614円 |

| 予備試験アウトプットカリキュラム 販売期間:2025/09/08まで | 606,276円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「2028年4月入学目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 法科大学院入試・法曹コース最短合格カリキュラム/スタンダード 販売期間:2026/12/01まで | 888,800円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「2027年4月入学目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 法科大学院入試・法曹コース最短合格カリキュラム/スタンダード 販売期間:2026/09/14まで | 888,800円 |

| 法科大学院入試・法曹コース最短合格カリキュラム/アドバンス 販売期間:2026/09/14まで | 492,800円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「2026年4月入学目標」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 法科大学院入試専願カリキュラム(関東圏) 販売期間:2025/09/08まで | 657,800円 |

| 法科大学院入試専願カリキュラム(関西圏) 販売期間:2025/09/08まで | 657,800円 |

| 法科大学院入試専願カリキュラム(全法科大学院) 販売期間:2025/09/08まで | 877,800円 |

アガルート司法試験・予備試験講座「個別指導」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 個別指導 販売期間:販売終了の予定なし | (公式サイトを参照) |

アガルート司法試験・予備試験講座「法学入門講座」の料金は次の通りです(2025年6月30日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 豊村講師の法学入門 販売期間:2025/02/20まで | 550円 |

アガルート司法試験・予備試験講座の公式サイトでは、最新の価格情報はもちろん「プランの詳細」や「講師の公式プロフィール」「合格者の声の有無・内容」なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。

期間限定のキャンペーンやクーポンを活用することで受講料を安く抑えられるかもしれません。詳しくは割引情報まとめ記事をチェックしてください。

マネージメントオプションって何?

マネージメントオプションは予備試験最短合格カリキュラムのオプションの1つです。受講生の予備試験合格を目的としており、1回あたり1時間、新司法試験合格済みのアガルート講師による指導を受けられます。

マネージメントオプションの詳細はアガルート公式サイトの個人別マネージメントオプション案内ページで確認してみてください。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 個人別マネージメントオプション

クレジットカードで分割払いできる?

アガルート司法試験・予備試験講座はクレジットカードを使った分割払いに対応しています。VISA、Master、JCB、Amex、Dinersのカードが利用可能です。

分割回数・分割手数料の詳細はカードを発行した会社との契約によりますので、必要に応じてカード会社に問い合わせましょう(手元のカードの裏面に問い合わせ先が載っています)。

クレカで分割払いをする際の手順・注意点はクレカ分割払いの手順・注意点と支払額節約法の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

ローンで分割払いできる?

アガルート司法試験・予備試験講座は信販会社(JACCS等)を通じたローンによる分割払いに対応しています。ローン分割手数料0円キャンペーンの期間中であれば手数料なしで分割払いに申し込むことも可能です(適用条件あり)。

ローンで分割払いをする際の手順・注意点は教育クレジットローン分割払いの手順・注意点と支払額節約法の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

最安値で購入・受講する方法

アガルート司法試験・予備試験講座を最安値で購入し受講するにはキャンペーン・セール情報をチェックしましょう。期間限定ではありますが通常の数十パーセントの割引を受けられることがあります。

⇒ 【アガルート公式】司法試験・予備試験講座 キャンペーン・SALE情報

さらにアガルート司法試験・予備試験講座では割引クーポンを使えることがあります。多くの人にとって割引クーポンをもらえる可能性が最も高いやり方はLINE友だち登録とメールマガジンの受信です。詳しくはクーポンコードを獲得する5つの方法を読んでください。

また一定の条件に当てはまる人に限り各種割引制度を利用して割引クーポンの発行を受けることもできます。

なお「キャンペーン(またはセール)」と「各種割引クーポン」は原則として併用可能です。併用できる場合は併用しましょう。仮に併用できない場合でもどちらかを利用すれば通常より安く受講できます。

アガルートの最新の割引情報はアガルートの割引情報まとめ記事で随時発信しています。ぜひチェックしてみてください。

この記事のまとめ

今回はアガルート司法試験・予備試験講座について解説しました。

アガルート司法試験・予備試験講座は新司法試験に合格した講師陣が監修する高品質な講座です。短期間でステップアップできる独自のカリキュラムは多くの人にとって受講しやすく、成果を出しやすい内容になっています。

充分な合格実績があり、講座の内容も他社を圧倒しているアガルートの受講が最良の選択肢だと思えたのではないでしょうか。ぜひ受講を開始して、司法試験合格の夢に向かって最初の一歩を踏み出しましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。