2018年から資格対策通信講座の研究を続けている杉山貴隆です。

フォーサイト司法書士講座は新しい講座のようだけど、この講座を選んでも大丈夫? 受講した人の意見を聞きたい

上記の声に応えて、今回はフォーサイト司法書士講座を実際に購入・受講してレビューします。この記事を読んでわかることは主に次の3つです。

- フォーサイト司法書士講座を受講した感想

- フォーサイトの特徴・他社との違い・メリット・デメリット

- 最安値で購入し受講する方法

実体験に基づく良質な情報をお伝えできるよう努めました。ぜひ参考にしてみてください。

※今回受講したのは「フォーサイト司法書士講座バリューセット(2024年試験対策)」です。

- キャンペーン・クーポン情報

- 2025年7月1日現在、フォーサイト司法書士講座で利用可能なキャンペーン・クーポンはありません。最新の状況は講座トップページでも確認できます(利用可能なキャンペーン・クーポンがあるときはページ内に表示されます)。

⇒ 【フォーサイト公式】司法書士講座 トップページ - 資料請求割引

- フォーサイト司法書士講座では資料請求をすると5,000円割引の適用を受けられます(一部例外あり)。

⇒ 【フォーサイト公式】司法書士講座「資料請求」ページ - 安い時期

- フォーサイト司法書士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①キャンペーンは2023年夏以降実施されていないため、あまり期待できない

②割引クーポン(3,000円OFF)は月の後半に配布されることが多い

③資料請求割引(5,000円OFF)は資料請求後の一定期間利用可能

※割引の併用は不可

※2025年の最新の傾向をもとに独自に予想・解説しています - 過去のキャンペーン実施時期

時期(2022年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2022年1月4日開始

2022年1月11日終了新春全講座キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き2022年1月17日開始

2022年1月31日終了TVCM放送キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き2022年4月1日開始

2022年4月11日終了春の全講座キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き2022年4月15日開始

2022年4月18日終了春の全講座キャンペーン

(第2弾)単科合計から

最大47,800円引き2022年5月24日開始

2022年5月31日終了初夏の全講座キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き2022年7月3日開始

2022年7月11日終了本試験お疲れ様キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き2022年7月22日開始

2022年7月31日終了夏の資格チャレンジ

キャンペーン単科合計から

最大47,800円引き2022年8月25日開始

2022年8月31日終了夏の資格チャレンジ

キャンペーン単科合計から

最大47,800円引き2022年9月22日開始

2022年9月30日終了秋の資格チャレンジ

キャンペーン単科合計から

最大47,800円引き2022年10月11日開始

2022年10月17日終了本試験お疲れ様キャンペーン 単科合計から

最大47,800円引き時期(2023年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2023年1月4日開始

2023年1月10日終了新春全講座キャンペーン 単科合計から

最大46,800円引き2023年1月20日開始

2023年1月30日終了新春全講座キャンペーン

(第2弾)単科合計から

最大46,800円引き2023年4月11日開始

2023年4月17日終了春の資格チャレンジ

キャンペーン1,000円引き 2023年4月24日開始

2023年5月1日終了春の資格チャレンジ

キャンペーン(第2弾)3,000円引き 2023年5月12日開始

2023年5月15日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年5月26日開始

2023年5月29日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年6月23日開始

2023年6月26日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年6月30日開始

2023年7月10日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年7月25日開始

2023年7月31日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年8月25日開始

2023年8月28日終了誰でも使える割引クーポン 3,000円OFF 2023年9月18日開始

2023年9月26日終了秋の学習応援クーポン 3,000円OFF 2023年10月20日開始

2023年10月30日終了秋の資格チャレンジクーポン 3,000円OFF 時期(2024年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2024年1月4日開始

2024年1月11日終了新春学習応援クーポン 3,000円OFF 2024年1月26日開始

2024年2月7日終了新春学習応援クーポン

(第2弾)5,000円OFF 2024年2月28日開始

2024年3月4日終了割引クーポン 5,000円OFF 2024年3月19日開始

2024年3月26日終了累計受講者数40万人

突破記念クーポン5,000円OFF 2024年4月11日開始

2024年4月15日終了春から始める資格チャレンジ

応援クーポン5,000円OFF 2024年4月24日開始

2024年5月1日終了春から始める資格チャレンジ

応援クーポン(第2弾)5,000円OFF 2024年5月13日開始

2024年5月20日終了誰でも使える割引クーポン 5,000円OFF 2024年5月27日開始

2024年6月3日終了春の学習応援クーポン 5,000円OFF 2024年6月19日開始

2024年6月26日終了初夏の資格取得応援クーポン 5,000円OFF 2024年7月23日開始

2024年7月30日終了夏の資格チャレンジ応援クーポン 5,000円OFF 2024年8月27日開始

2024年9月3日終了夏の学習応援クーポン 5,000円OFF 2024年9月18日開始

2024年9月25日終了秋の資格チャレンジクーポン 5,000円OFF 2024年10月3日開始

2024年10月10日終了割引クーポン 5,000円OFF 時期(2025年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2025年1月6日開始

2025年1月15日終了新春資格挑戦クーポン 5,000円OFF 2025年1月28日開始

2025年2月4日終了新春資格挑戦クーポン 5,000円OFF 2025年2月20日開始

2025年3月4日終了学習応援クーポン 5,000円OFF 2025年5月1日開始

2025年5月8日終了資格チャレンジ応援クーポン 5,000円OFF 2025年5月27日開始

2025年6月3日終了資格チャレンジ応援クーポン 5,000円OFF 2025年6月17日開始

2025年6月25日終了資格チャレンジ応援クーポン 5,000円OFF - 合格祝い

- フォーサイト司法書士講座では一定の条件を満たした合格者を対象にAmazonギフトコード最大2,000円分をプレゼントしています。条件は次のページで確認できます。

⇒ 【フォーサイト公式】司法書士講座 受講料・お申し込み - ダブルライセンス割引制度

- フォーサイト司法書士講座はダブルライセンス割引制度による割引価格で受講できる場合があります。また、フォーサイト司法書士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【フォーサイト公式】ダブルライセンス割引制度

フォーサイト司法書士講座を受講してレビュー

フォーサイト司法書士講座を受講してレビューします。

「受講ガイド」のレビュー

フォーサイト司法書士講座は受講ガイドに目を通すところからスタートします。

この冊子はいわば「オリエンテーション」です。フォーサイト司法書士講座の学習の流れや各種の案内事項が記されています。

一読すれば次のような疑問を解決できます。

- 学習の準備として何をすれば十分なのか

- たくさんあるテキストと問題集の中から何をどの順で学べばいいのか

- eラーニングアプリManaBunはどのように活用するべきか

フォーサイトは「受講生に教材を与えて、あとは放置」ということをしません。この姿勢は受講ガイドに最も現れていて、私たちの今後の学習をしっかり方向付けてくれます。

「忙しくてじっくり読む時間が取れないかも…」という人は、スキマ時間で良いので中村講師の解説動画を視聴するようにしましょう。

サッと動画を見るだけでもだいたいの学習フローがわかります。合格するにはフォーサイトが意図している順序で学習することも大切です。したがって受講ガイドの内容把握は欠かせません。

「入門講座」のレビュー

入門講座では司法書士試験の試験範囲を概観します。

司法書士試験の試験範囲はかなり広いです。いきなり個々の科目の学習をスタートするのは「地図を持たずに迷路を突き進む」ようなもの。ゴールまで効率良くたどり着くことができません。

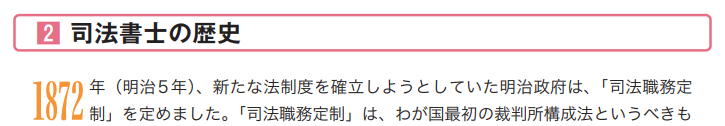

そこでフォーサイト司法書士講座では学習の起点としてこの「入門講座」を設け、司法書士試験の全体像を把握するところから始めます。まずは司法書士の歴史と職務について知り、

司法書士試験の概要(試験科目・問題数・配点・合格率の推移等)をつかみます。

その後、民法・不動産登記法・会社法・商業登記法およびマイナー科目(憲法・刑法・民事訴訟法等)をそれぞれ5~10ページ程度で概観し、

最後に司法書士試験攻略法をおさえます。

司法書士試験は法令の詳細な知識を問う試験ですので、入門講座と言えど専門用語や公的制度(登記・供託等)の話が少しずつ出てきます。単に冊子を読むだけでは「難しい」と感じることもあるかもしません。

でも私自身は安心して学べました。入門講座でも中村講師による解説を視聴できたからです。

中村講師は補足説明を加えつつ用語や制度を説明してくれます。また、現時点で深入りしないで良いところは軽く触れる程度にして話を前に進めてくれます。

なので一度聞いただけで「なるほど!わかる」と思えましたし、無意味に立ち止まることなく入門講座の冊子を読み終えることができました。

中村講師自身が司法書士試験を受験した際の失敗談についても話があり、非常に参考になりました。

入門講座の講義動画は約1時間。短い時間で試験範囲の大枠をつかんだら準備万端。いよいよ次の「基礎講座」から司法書士試験の本格的な学習が始まります。

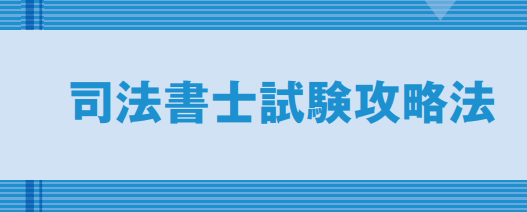

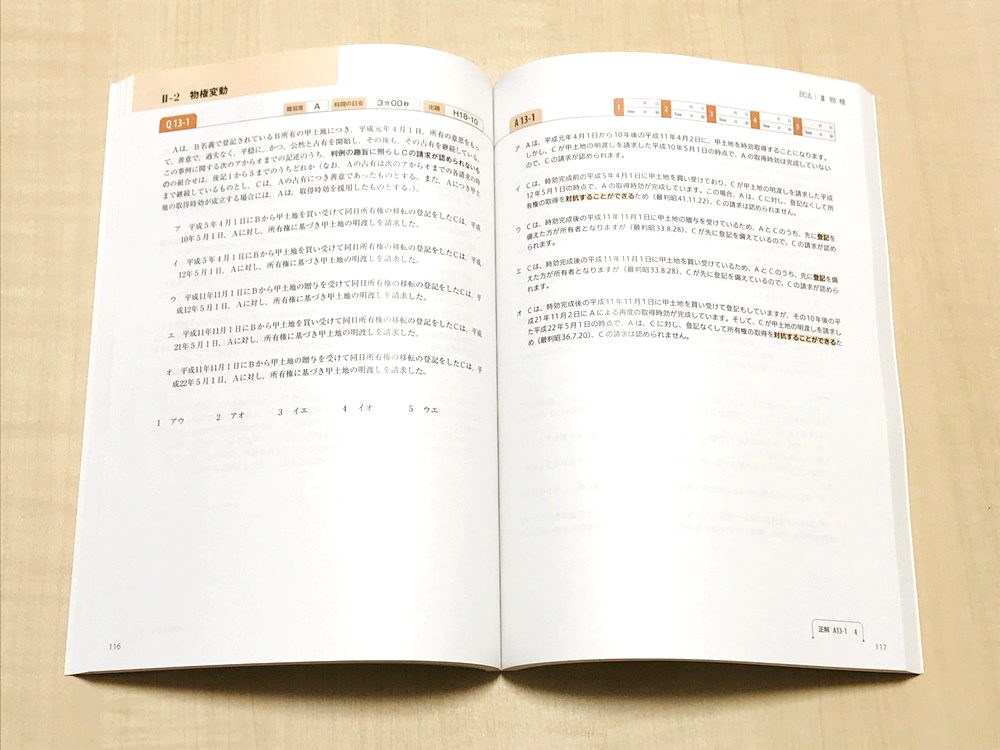

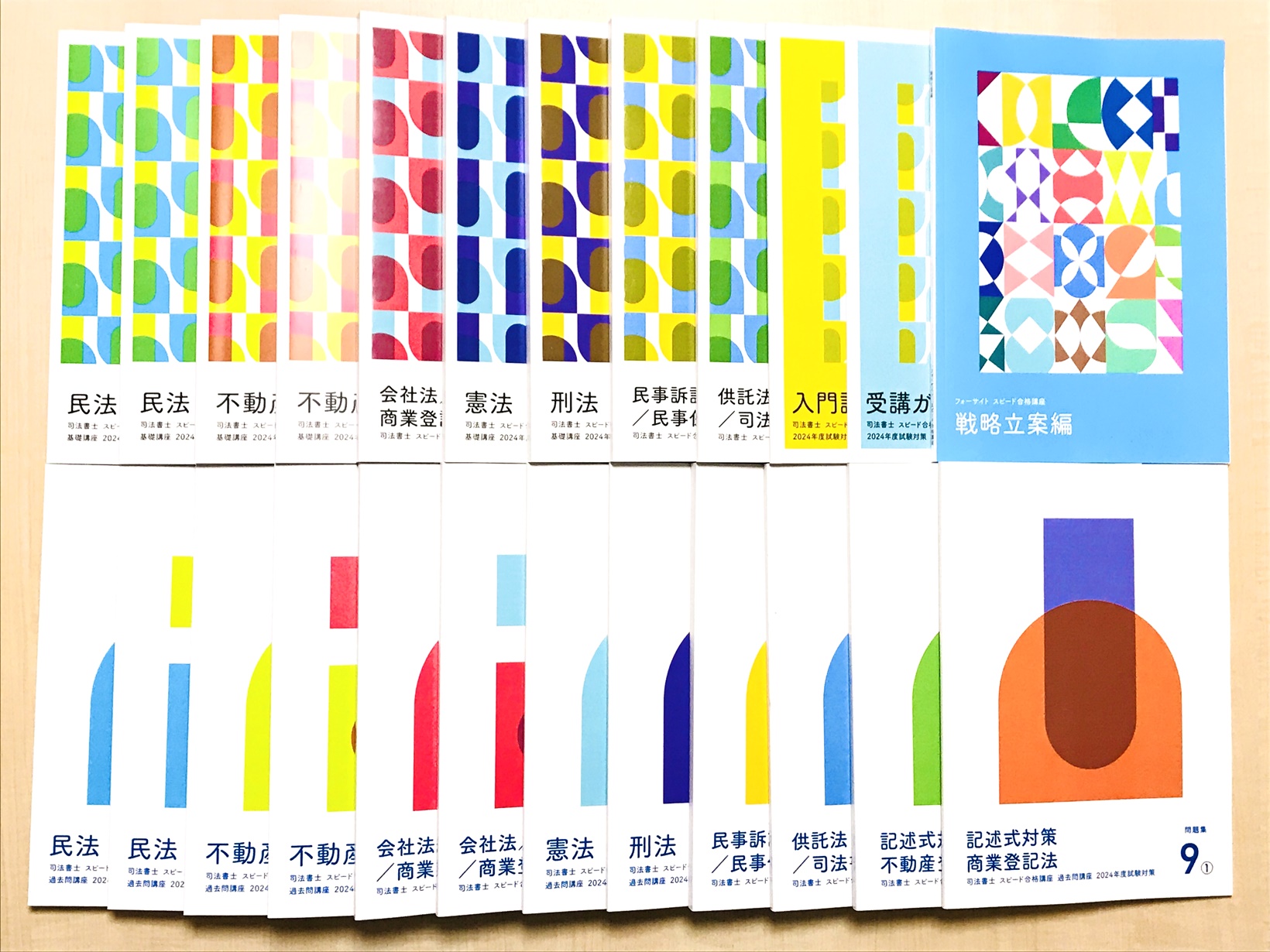

「基礎講座」のレビュー

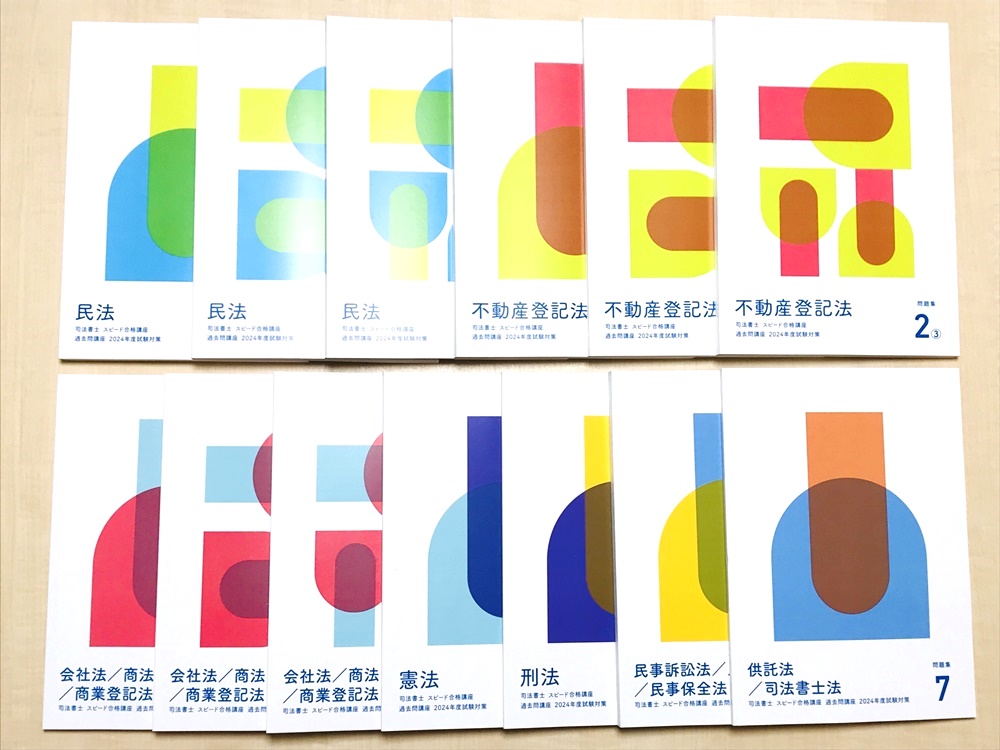

基礎講座では入門講座で学んだ知識を前提としつつ、司法書士試験に関する法律を1つ1つおさえていきます。テキストは次の通り。

- 民法A

- 民法B

- 民法C

- 不動産登記法A

- 不動産登記法B

- 不動産登記法C

- 不動産登記法D

- 会社法/商法/商業登記法A

- 会社法/商法/商業登記法B

- 会社法/商法/商業登記法C

- 憲法

- 刑法

- 民事訴訟法/民事執行法/民事保全法A

- 民事訴訟法/民事執行法/民事保全法B

- 供託法/司法書士法

15冊もあります。全部合わせると分厚くて長いです。学ぶべきことが膨大にあるのだと改めて痛感させられます。

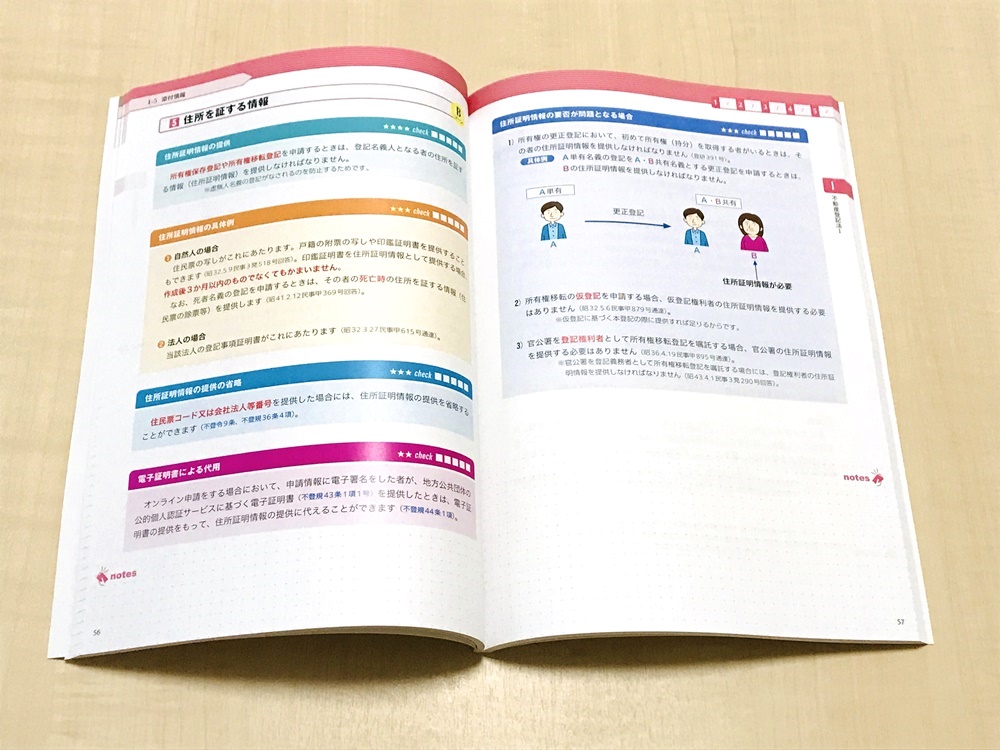

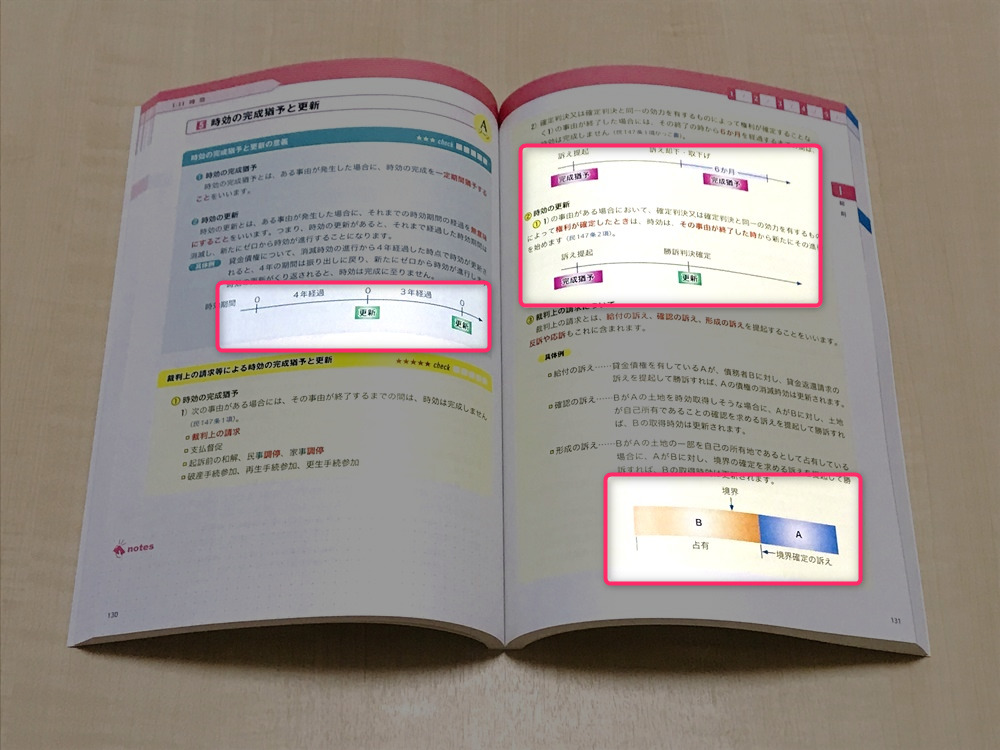

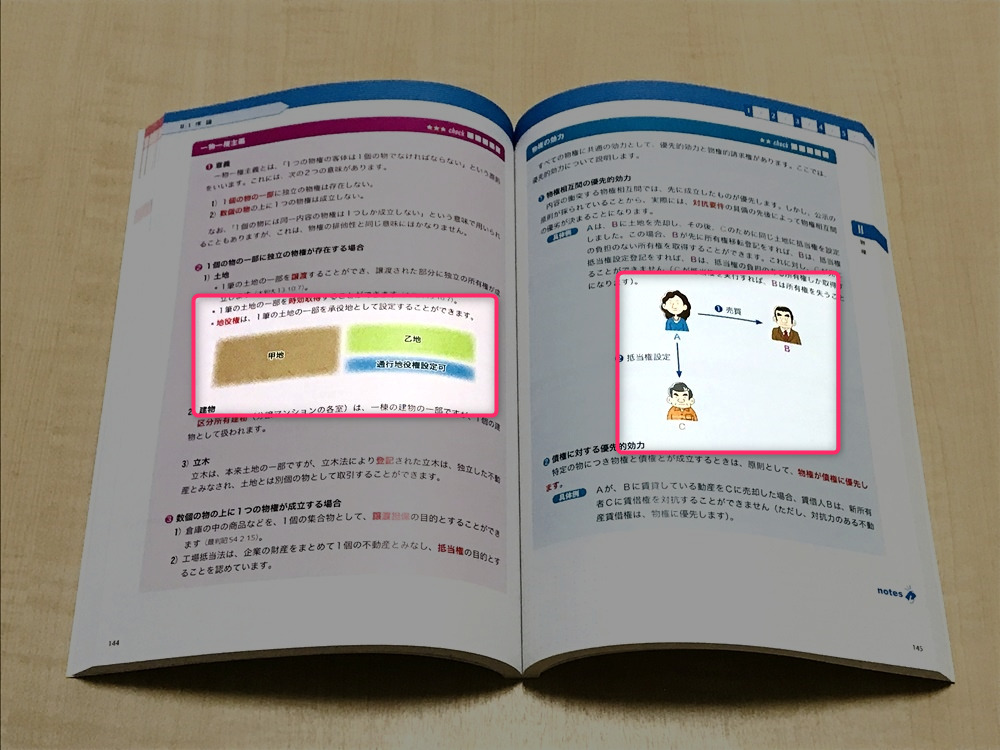

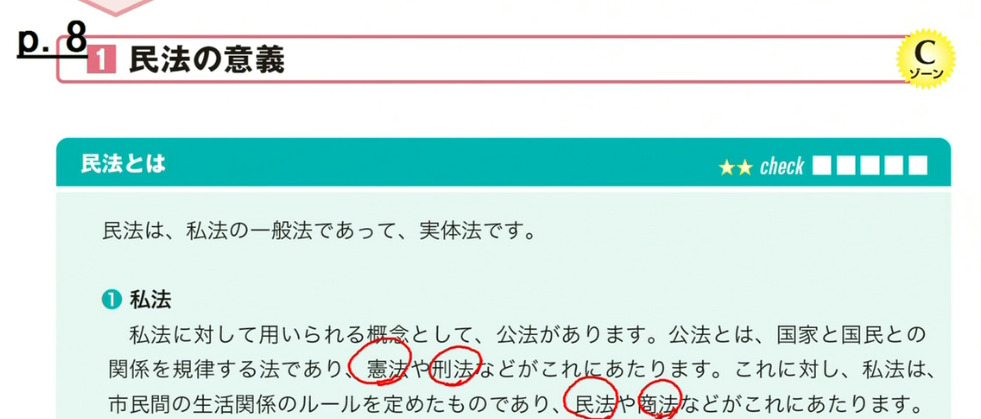

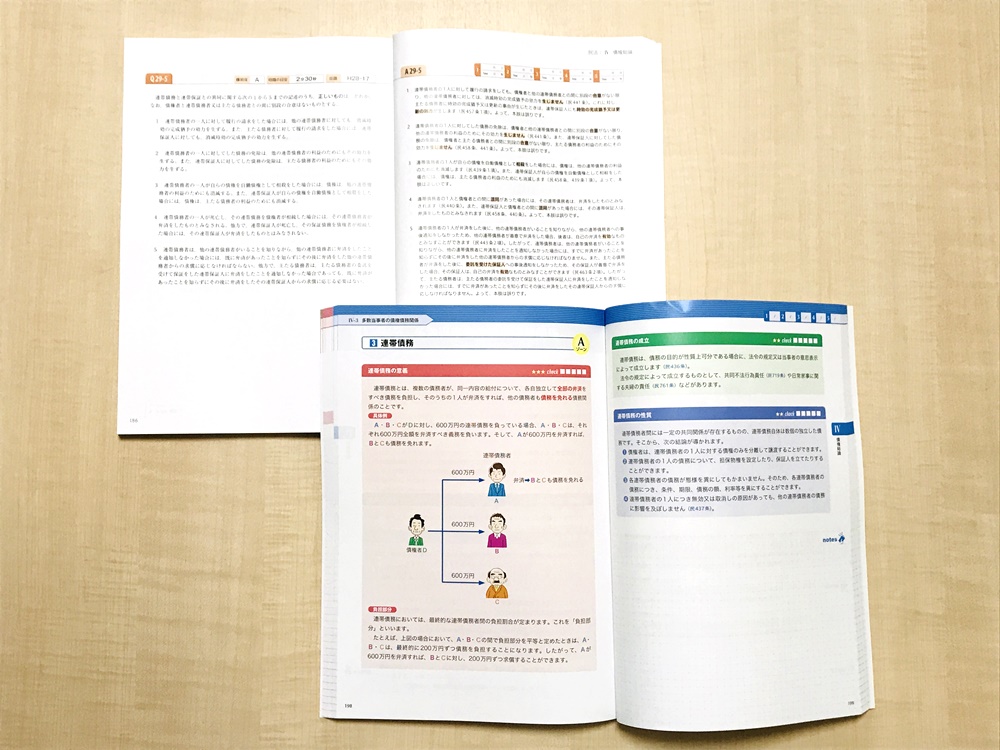

しかし、だからこそフォーサイトのテキストの強みが発揮されます。フォーサイトのテキストの強みとは「パッと見でわかりやすいように情報が整理されている」ことです。

まず市販のテキストにありがちな「文章が延々と続く感じ」がありません。学習項目ごとにカラーブロック(背景に色がついた囲み)が設けられ、どこからどこまでを1つのまとまりとみなせば良いのかが明確です。

(「カラーブロック」は私が勝手に作った造語です)

おかげで、テキストを読んでいるとブロックで区切られた情報が頭の中にポンポンと入ってきます。何なら思い出すときも色といっしょに情報が浮かび上がってくる感じ。記憶しやすいです。

たとえて言うなら、道具箱に大量の道具をしまうとき、全てのモノを一緒くたに詰め込むと絶対に後で取り出すのに苦労しますよね。

賢い人ならきっと小さい箱をいくつも用意して、用途別にモノをまとめてから収納することでしょう。

フォーサイトのカラーブロックはこの「小さい箱」に当たります。関連している情報を1つの色付きの囲みに配置してあるのです。学習者は色のついた小箱を受け取って、頭の中に1つ1つ収納していくイメージ。

フォーサイトはフルカラーテキストであることの強みを最大限に活かし、色で区別しやすい「小さい箱」でわかりやすく情報を整理しています。実感としてとても学びやすいです。

フォーサイトのテキストのもう1つの強みは図解を多用していることです。

おそらく図に置き換えられる情報は全て図解するという方針なんだと思います。おかげでテキストの内容を視覚的に理解しやすいです。

本やウェブ上の記事を読んでいて、文章がダラダラと続いていて「何が言いたいんだ!?」と思った瞬間、ふと図解が出てきて「あぁ、そういうことね」と腹落ちした経験、あなたにもあると思います。

司法書士試験は法律試験なので条文・判例など文章で把握しないといけない場面も多いですが、それでも図解に落とし込める部分はたくさんあります。

フォーサイトのテキストではその1つ1つを図解してありますので、常に「あぁ、そういうことね」と納得しながら学習できるというわけです。

さて、ここまではテキストを中心に講座の雰囲気をお伝えしてきました。でも基礎講座はテキストだけではありません。中村講師による解説講義もついています。

中村講師の講義は非常に歯切れの良い語り口で、聞いていて安心感があります。

ただ、私の抱いた印象では中村講師の講義はテキストに沿って内容確認をしていくという感じです。合格に必要な情報はテキストで網羅されているので、テキストに書かれていないことを補足で説明するシーンはそこまで多くありません。

テキストを自分で読み進めるほうが得意な人は講義視聴を省略し、独力で読み込んで知識を得ていくのも良いと思います。逆にテキストを読むのが苦手な人は講義視聴を中心に基礎講座の学習を進めると良いでしょう。

なお、講義ではテキストが画面に映し出されるため、基本的に「講義を最後まで視聴すれば、テキストも1周できる」ようになっています。

ちなみに基礎講座の講義動画は約87時間。仮に平日の月曜から金曜は2時間ずつ、土曜・日曜は各5時間を使って講義を視聴すれば、ちょうど1か月で基礎講座の講義視聴が終わる計算です。

1か月でインプット学習を1周回せると考えたら、学習計画も立てやすいですよね。

「基礎講座では、テキストを読む・講義を視聴する、の2つしかやることがないの? 退屈しそう…」

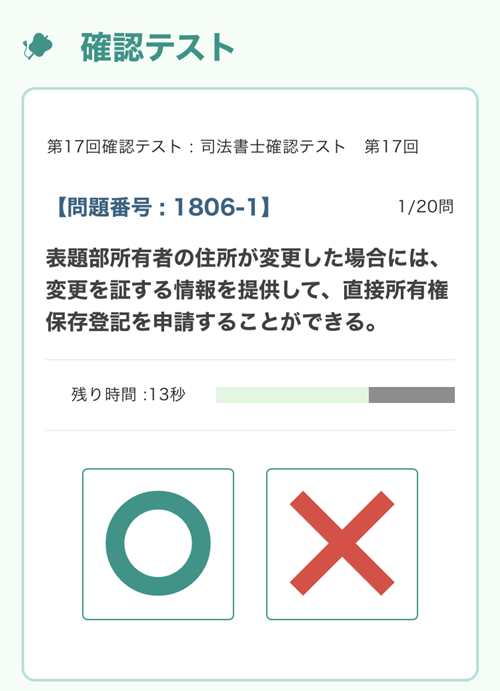

そう思う方もいるかもしれませんが、心配無用です。テキストの理解度を問う「チェックテスト」「確認テスト」がeラーニングに用意されています。

私の場合「チェックテスト」「確認テスト」を解くと、思った以上に間違えてしまいました。自分ではテキストを理解できているつもりでも実際はそれほどでもない、ということも最初のうちは起こりがちです。

なので上記の練習問題を都度解いて「理解ができているか確認しながら学習する」ことを勧めます。フォーサイトもそういう学習を推奨しています。

もっとも、そうする場合は問題を解く時間が必要になるので、どうしても学習のスピードが落ちてしまうでしょう。なのでどんな人でも問題を解きながら進めたほうがいいとは思いません。

たとえば次のような基準で自分の学習スタイルを自ら選択するのが良いと思います。

- 時間の余裕が十分ある場合は「インプットの正確さ」を重視し、練習問題を解きながら基礎講座を進めていく

- 時間の余裕がない場合は「インプットのスピード」を重視し、練習問題はいったん脇に置いてテキスト通読・講義視聴を最速で終わらせる

「過去問講座」のレビュー

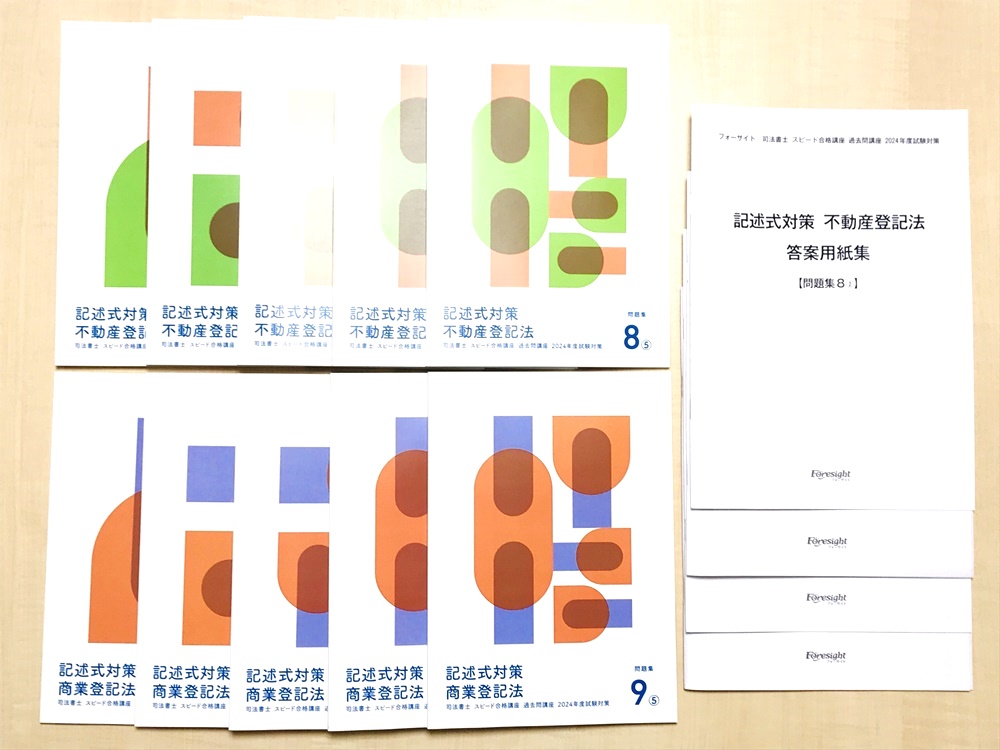

過去問講座では司法書士試験の過去問を解きます。問題集は全部で23冊あり、次の構成となっています。

- 民法A

- 民法B

- 民法C

- 不動産登記法①

- 不動産登記法②

- 不動産登記法③

- 会社法/商法/商業登記法A

- 会社法/商法/商業登記法B

- 会社法/商法/商業登記法C

- 憲法

- 刑法

- 民事訴訟法/民事執行法/民事保全法

- 供託法/司法書士法

- 不動産登記法①

- 不動産登記法②

- 不動産登記法③

- 不動産登記法④

- 不動産登記法⑤

- 商業登記法①

- 商業登記法②

- 商業登記法③

- 商業登記法④

- 商業登記法⑤

択一式試験の過去問題集は左ページが問題、右ページが解答・解説という構成です。

問題を解いたらすぐに解答・解説をチェックできるので、効率よく問題演習が進みます。

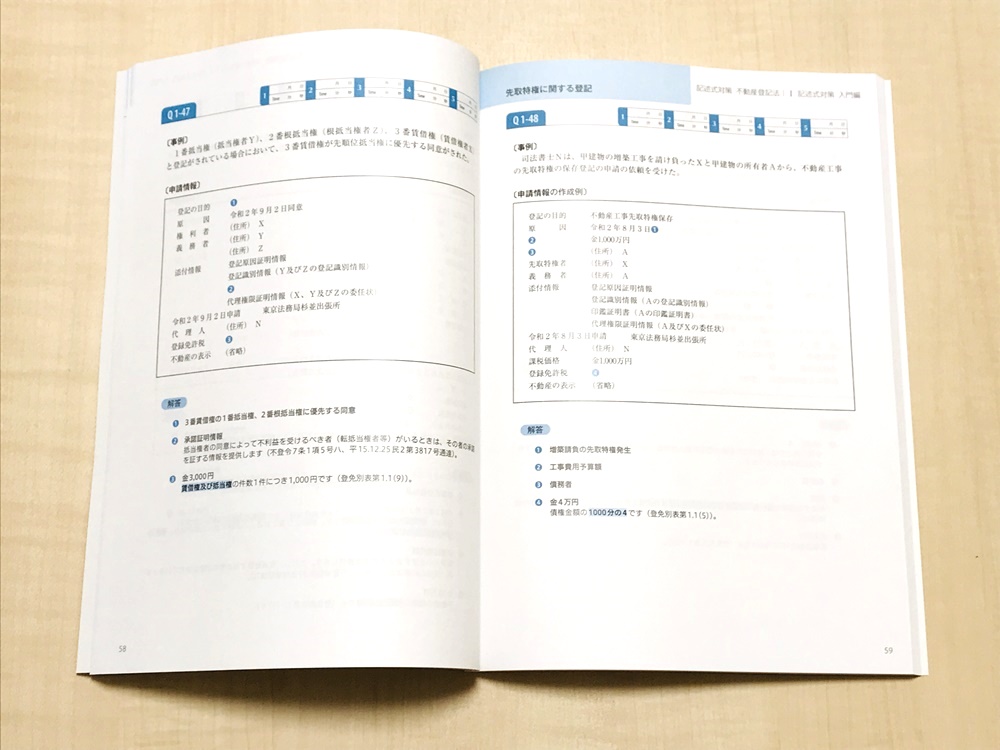

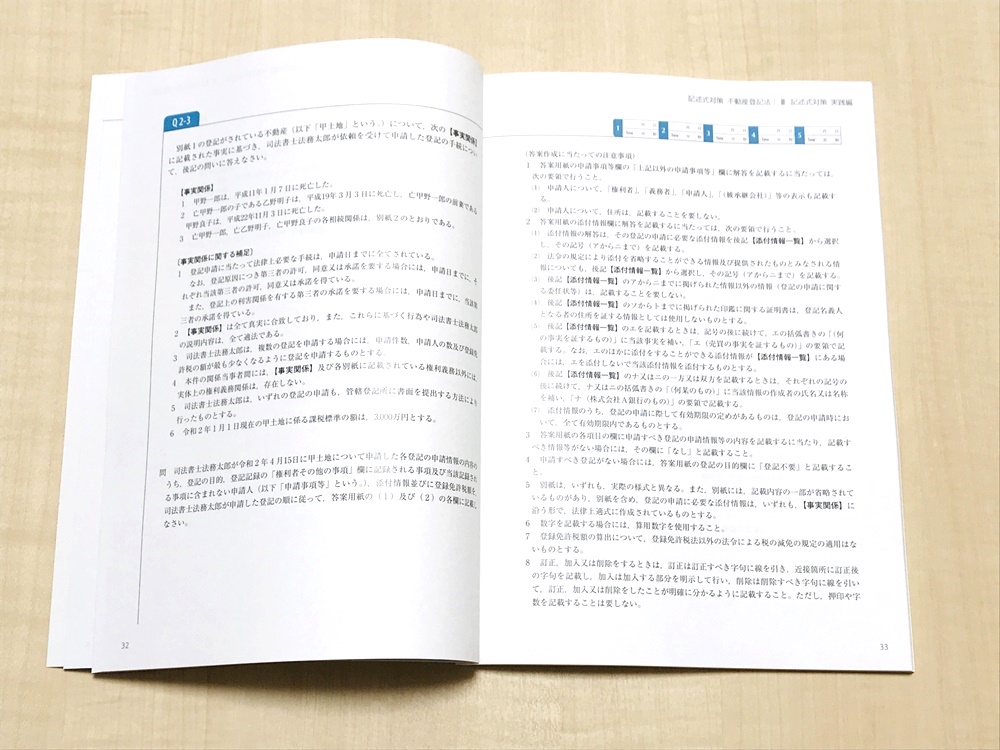

記述式試験の問題集は不動産登記法・商業登記法いずれも段階的に実力が身に付く構成です。もう少し具体的に言うと、不動産登記法も商業登記法も「入門編→実践編→本試験問題」の順に学習を進めます。

入門編は穴埋め形式です。つまり問題文を読んだ後に一部だけ空白になった申請書を見て、その空白部分を解答します。

本試験では申請書に記載するべき事項を全て自力で書かなければなりませんが、いきなりそれをするのは初学者にとって荷が重いですよね。そこでフォーサイトでは入門編を使って記述式問題に慣れるところからスタートします。

入門編が終わったら実践編と本試験問題に取り掛かります。実践編は本試験問題をやや簡略化したもの、本試験問題は過去の出題ほぼそのままです。

出題形式を把握しつつ、何度も解くことで答案構成力を高めていきます。

注意点として「過去問講座」という名称ではありますが、講師による講義はついていません(記述式の一部の問題を除く)。自分自身で問題を繰り返し解き、実力をつけていくスタイルとなっています。

講義がないことを不安に思うかもしれませんが、全ての問題に丁寧な解説がついていますので特に困ることはありません。私も実際に解いてみましたが、講義がなくても問題は感じませんでした。

どうしてもわからないときはメール質問もできますので、心配は無用です。

フォーサイト司法書士講座の特徴

フォーサイト司法書士講座の特徴を解説します。

合格実績が優秀なフォーサイト

フォーサイト司法書士講座は2021年に開講したばかりの新しい講座です。そのため、まだ合格実績は発表されていません。

しかしながら、フォーサイトの他の国家試験対策講座はこれまでに優れた合格実績を残してきています。

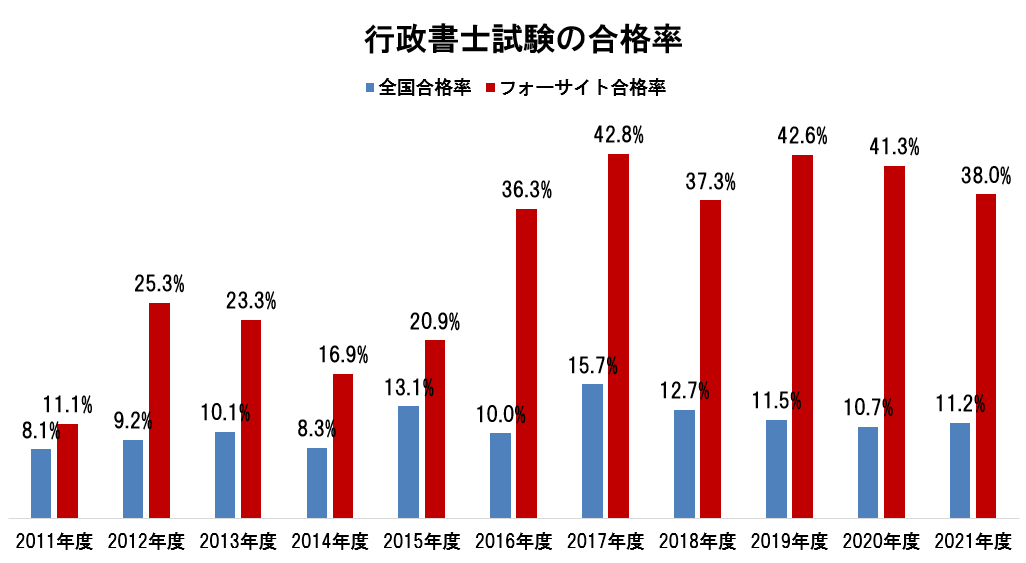

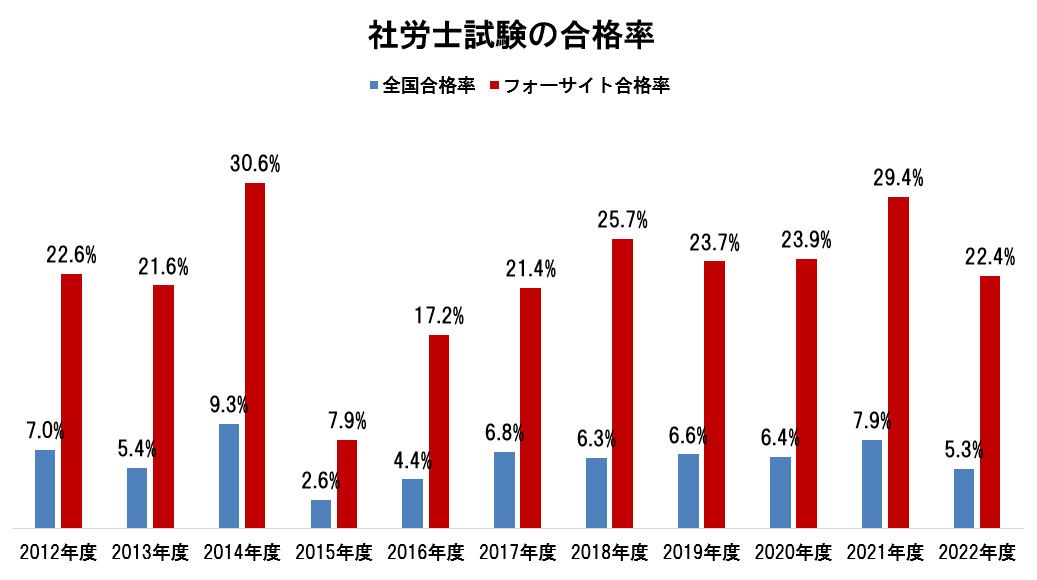

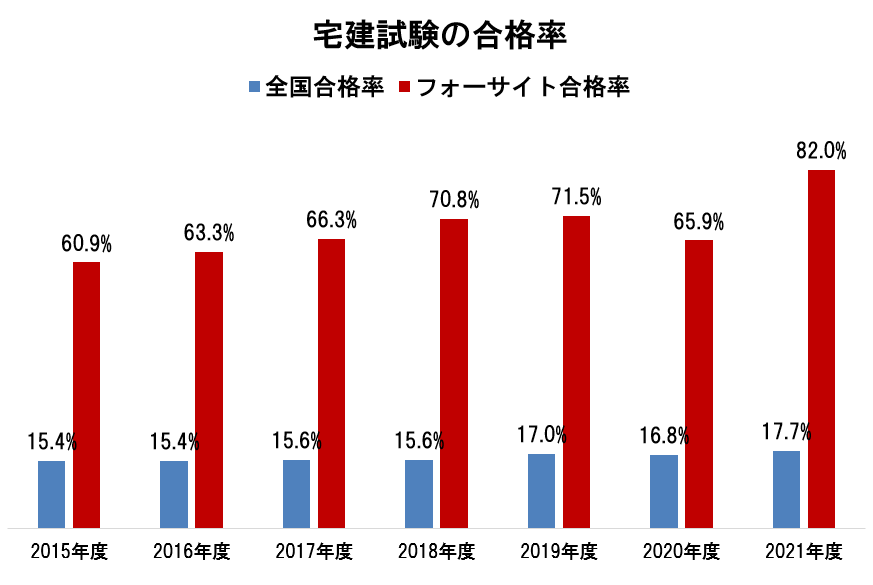

フォーサイトが例年行っている受講生向けアンケート調査によると、行政書士講座・社労士講座・宅建士講座のいずれも、全国合格率の数倍の合格率を達成しています。したがって今後、司法書士講座でも良好な結果が出ることを期待して良いでしょう。

フォーサイト司法書士講座はある意味、今が受講するチャンスです。なぜならフォーサイト司法書士講座の合格実績が優秀であることが示されれば、人気が高まることにより受講料が高くなる可能性があるからです。

受講料の比較でお伝えするように、フォーサイト司法書士講座は今のところ他社の司法書士講座に比べて低価格です。しかしそれは開講から間もないため敢えてそのような価格設定にしているのだと考えられます。

近い将来、フォーサイト司法書士講座の評価や知名度が上がり、高額でも売れる状況になれば値上げする可能性が十分考えられます。手を出しやすい価格のうちに受講しておくのが賢明です。

講師は現役の実務家

フォーサイト司法書士講座の講師は司法書士の中村篤史氏が務めています。

京都府出身。最終学歴は慶應義塾大学法学部卒。司法書士中村篤史事務所代表司法書士。

高校を中退後、アルバイトをしながら演劇やバンド活動に精を出していたが、20代後半になるにつれて将来に不安を感じるようになり、資格取得を志す。

2003年、30歳のとき宅建試験に合格。2006年、33歳で司法書士試験に合格。同年、資格予備校に雇われて講師業を開始し、翌年には自身の名を冠した司法書士事務所を設立。

またロースクールへの進学を視野に慶應義塾大学法学部(通信教育課程)へ入学し、2012年に卒業した(その頃には40歳近い年齢となったためロースクールは断念)。

司法書士実務では主に不動産登記を執り行っている。フォーサイトでは2021年に司法書士講座を立ち上げ、教材開発から講師までを担当中。ロジカルで歯切れのよい口調が特徴。

中村講師はある程度の年齢を重ねてから資格取得と独立に向かって舵を切っています。この経歴に共感する方は多いのではないでしょうか。

フォーサイト司法書士講座ではそんな中村氏が手掛ける「合格体験と実務に裏打ちされた教材」を使って学習を進めることになります。

2つの単科講座とバリューセット

フォーサイト司法書士講座では2つの単科講座を提供しています。基本的な知識の習得を目指す基礎講座と実践力を養うための過去問講座です。

単科講座を個別に受講することもできますが、それら2つを組み合わせたバリューセットのほうが学びやすく、料金面でも安く済みます。

基礎講座と過去問講座のセット。導入期から直前期まで、また択一式から記述式まで、合格に必要な学習が十分にできる。セット割引により単科講座の合計額よりも割安となっている。

したがってバリューセットの受講がお勧めです。

フォーサイト司法書士講座と他講座の比較

「フォーサイト司法書士講座」と「司法書士試験の対策講座を提供している競合6社」とを比較します。比較の対象となる講座の名称は次の通りです。

※各社に複数あるコースのうち「初学者向け」で「インプット学習からアウトプット学習までできる全部盛りコース」を選んでいます。

受講料の比較

はじめにフォーサイト司法書士講座の受講料を他社の司法書士講座の受講料と比較します。フォーサイトを含めた7講座の税込通常価格は次の表の通りです。

| 講座 | 受講料 |

|---|---|

| スタディング | 99,000円 |

| フォーサイト | 107,800円 |

| ユーキャン | 169,000円 |

| アガルート | 272,800円 |

| 東京法経学院 | 346,500円 |

| 伊藤塾 | 476,000円 |

| LEC | 493,350円 |

司法書士講座の価格は各社間でばらついています。その中でフォーサイトは明らかに低価格です。現状、費用面で言うと非常に受講しやすい講座であると言えます。

資格対策講座で低価格といえば、ここ10年くらいはスタディングが圧倒的で、上の比較でも数字上はスタディングが一番安いです。しかしスタディングとは異なりフォーサイトがテキストや問題集を多数提供していることは見逃せません。

通常、通信講座は冊子タイプの教材がついていればいるほど高額になります。にもかかわらずフォーサイトの受講料はスタディングより1万円程度高いのみ。実質的には上の7社の中で最も安いと見るのが妥当です。

なぜこのような価格設定なのでしょうか。これはおそらくフォーサイトが司法書士試験の対策講座としては後発だからです。端的に言えば「まだ実績がない分、価格が安いことで学習者に選ばれる」ことを目指しているいるのだと考えられます。

宅建試験など他の資格試験の対策講座では、フォーサイトはユーキャンと同じくらいの価格であることが多いです。おそらくある程度実績が積み上がった後、ユーキャンと同程度まで値上げするものと私は予想しています。ゆえに受講するならいまのうちです。

アプリ対応の比較

次にアプリ対応について比較します。アプリ対応とは「受講生の学習を総合的に支援するスマホ・タブレット対応アプリを提供しているかどうか」です。7講座のアプリ対応は次の表の通りとなっています。

| 講座 | アプリ対応 |

|---|---|

| スタディング | アプリあり |

| フォーサイト | アプリあり |

| ユーキャン | アプリなし |

| アガルート | アプリなし |

| 東京法経学院 | アプリなし |

| 伊藤塾 | アプリなし |

| LEC | アプリなし |

7つの講座の中でスタディングとフォーサイトだけがアプリを提供しており、iPhoneでもAndroidでも学習専用アプリを利用できます。いずれのアプリも講義動画の再生・保存、テキストの閲覧、問題演習などが可能です。

スマートフォンやタブレットにインストールできるアプリがあることにより、時間や場所を問わずサッと学習に入ることができます。スキマ時間で学習を進めたいならぜひアプリ対応済みの講座を選びたいところです。

アプリ対応を重視する場合、ユーキャン・アガルート等の講座は候補から外すことになります。では残ったフォーサイトとスタディングにはどのような違いがあるのでしょうか? 大きな違いはアプリの機能よりも、むしろ紙の教材を提供しているかどうかにあります。

スタディングは原則として紙の教材を提供していません。これに対しフォーサイトは紙のテキストや過去問題集などがかなり充実しています。

したがってフォーサイトを受講する場合、外出先にいるときはアプリで学習し、自宅の部屋に戻ったら紙の教材を広げて学ぶ、といった使い分けが可能です。スタディングではこのようなことはできません。

近年当たり前になってきた「オンライン学習」だけでなく、従来型の「オフライン学習」のスタイルも併用したい方には、スタディングよりもフォーサイトが適していると言って良いでしょう。

フォーサイト司法書士講座を選ぶ4つのメリット

フォーサイト司法書士講座を受講すると次の4つのメリットが得られます。

的確な合格戦略のもとで学習できる

フォーサイト司法書士講座を選ぶメリットの1つめは的確な合格戦略のもとで学習できることです。

フォーサイト司法書士講座の受講を開始すると、最初の段階で戦略立案編という冊子に目を通すことになります。この冊子はフォーサイトが創業から約30年の長い年月をかけて蓄えた合格ノウハウの結晶です。

「学習プランはどのように立てるのか?」「記憶するためのコツとは?」「モチベーションを維持しストレスを管理するには?」といった、私たちが資格試験の学習をする際に必ずぶつかる各種の問題に対し、戦略立案編が明確な答えを与えてくれます。

戦略立案編を読めば合格を勝ち取るために必要な行動と習慣がわかり、あとはそれを実践することで自ずと合格に近づける。この内容を知って勉強するか、知らずに勉強するかで大きな差がつく。そんな重要な冊子です。

フォーサイトは実際に行政書士試験・宅建試験・社労士試験等で毎年多数の合格者を輩出しています。確固たる実績に裏打ちされた合格戦略のもとで学べることがフォーサイト司法書士講座を受講する最大のメリットなんです。

自分だけの学習スケジュールを自動作成できる

フォーサイト司法書士講座を選ぶメリットの2つめは自分用の学習スケジュールを自動作成できることです。

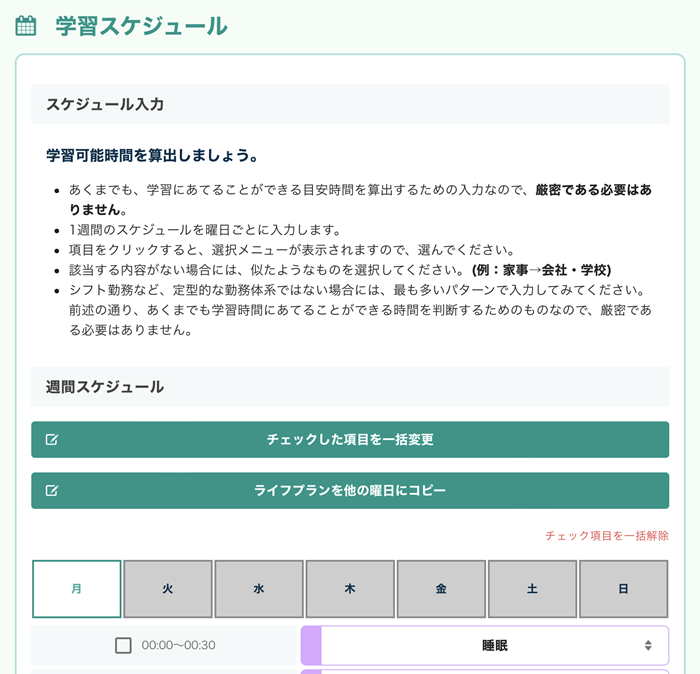

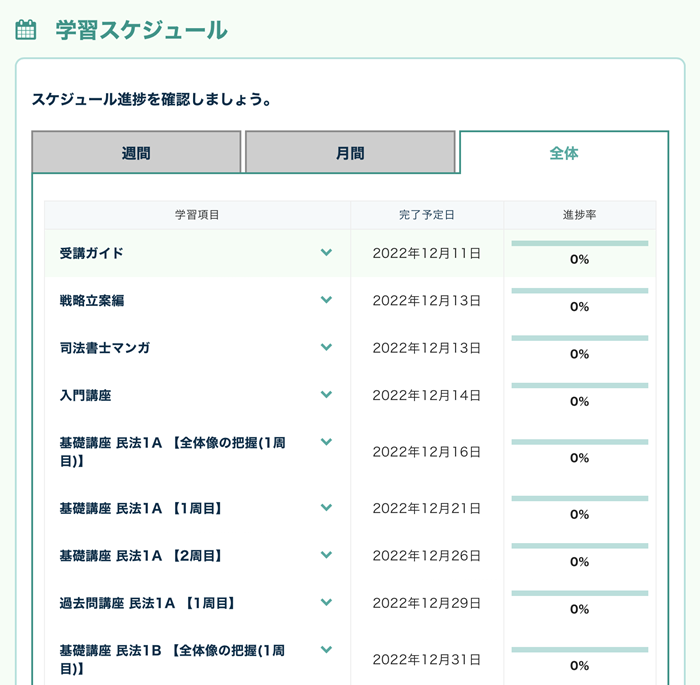

eラーニングManaBunには学習スケジュール機能が備わっています。

せっかくなので使い方を簡単に紹介します。

まずスケジュール機能を開いて1週間のおおよそのスケジュールを30分刻みで入力します。多くの人に共通するであろう内容(たとえば深夜帯は「睡眠」等)が初期値として入力されているので、必要なところだけ変更すればOKです。

「しっかり学習モード」「ゆったり学習モード」のいずれかを選択します。

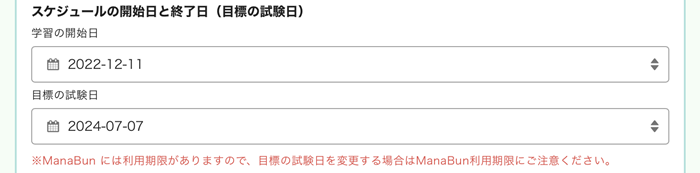

あらかじめ入力されている「学習開始日」と「学習終了日」に間違いがないかどうかチェックします。必要があれば修正します。

スケジュール作成ボタンを押します。

ManaBunが日々の空き時間を集計し、何月何日に何の勉強をすればいいかを示す学習スケジュールを自動的に作成・表示します。今日や明日、どの範囲の勉強をすれば良いのかが一目瞭然です。

このスケジュールに沿って学習できるので「このままのペースで全部終わるの?」「進捗がわからなくなった」といった学習を進める上で起こりがちな問題を未然に防ぐことができます。

ちなみにスケジュールの「全体」タブを見ると試験日までの全体の流れを確認できます。

私が作成したスケジュールでは「テキストを4周、問題集を5周する」内容になっていました。スケジュールを作成するまでは試験日までに1周できるのかどうかすら想像もついていませんでしたが、作成後は「具体的な指示があるから4周・5周できる!」と思えます。

これほど詳細な学習スケジュールを自動的に作成・提案してくれる機能は私の知る限り他の講座にはありません。フォーサイト司法書士講座を受講するならぜひ活用してください。

細切れの時間をeラーニングアプリでフル活用できる

フォーサイト司法書士講座を選ぶメリットの3つめは細切れの時間をeラーニングアプリでフル活用できることです。

通勤時の電車内やお昼のランチ休憩時といったスキマ時間を資格の勉強に充てたい。そう考える人が増えています。多くの学習時間を確保できれば、そのぶん合格できる可能性が高まるからでしょう。

スキマ時間に学習を進めたいなら学習専用アプリがあるととても便利です。スマホやタブレットに入れておいたアプリをサッと起動するだけで、講義の視聴もテキスト閲覧も問題演習も実施できます。

フォーサイトは十分な機能を持ったアプリをiPhoneでもAndroidでも提供している貴重な講座です。アプリの名称はManaBun(マナブン)。その使い勝手についてはレビュー記事でお伝えしています。ぜひ読んでみてください。

ダブルライセンス割引制度を利用できる

フォーサイト司法書士講座を選ぶメリットの4つめはダブルライセンス割引制度を利用できることです。

ダブルライセンス割引制度は受講生が2つ以上の資格を取ることをフォーサイトが応援する趣旨の制度です。ただ実質的には「フォーサイトの受講が2回目以降の人には受講料を安くする」という割引制度だと考えたほうがわかりやすいでしょう。

たとえば以前フォーサイトの宅建士講座を受講した履歴がある場合、フォーサイト司法書士講座を安く受講できる可能性があります。

フォーサイトの受講履歴がない方の場合、今年司法書士講座を受講しておけば、来年度にフォーサイトのいずれかの講座に申し込むとき安く受講できる可能性があります。

フォーサイトを1回以上受講する方には嬉しい割引です。ぜひこの制度を活用して経済的に資格取得を進めましょう。

なお実際に安くなるかどうかはダブルライセンス割引制度の規約によります。詳しくはダブルライセンス割引制度の解説記事をチェックしてみてください。

フォーサイト公式の制度案内ページはこちら。

フォーサイト司法書士講座のデメリット

どんな講座にもデメリットがあります。しかしデメリットを把握した上で受講すれば「こんなはずじゃなかった!」と後悔しなくて済みます。フォーサイト司法書士講座のデメリットを把握しておきましょう。

メール質問は回数制限あり

フォーサイト司法書士講座を受講していて不明点があった場合はeラーニングアプリのメール質問機能を使って質問できます。私も質問機能を利用したことがありますが、早いときは翌日に講師から丁寧な返信が返ってきました。

さて質問できること自体はありがたいのですが、回数制限がついています。

- 司法書士講座の無料メール質問

- 20回まで(バリューセットの場合)

司法書士試験の学習を進める中で不明点が出てくることは避けられません。できることなら無料で何度でも質問したいところですが、フォーサイト司法書士講座では回数の上限が定まっており、この点がデメリットです。

とはいえ、無料で何度でも質問できることにすると専用の回答スタッフを用意しなくてはならなくなり、そのために受講料が値上がりしてしまうでしょう。フォーサイトは無料質問に回数制限を設けることで安価な料金を実現しています。

なおどうしても回数上限を超えて質問したいときは1つの質問につき税込500円を支払うことで追加質問が可能です。上限に達したら全く質問できなくなるわけではないので安心してください。

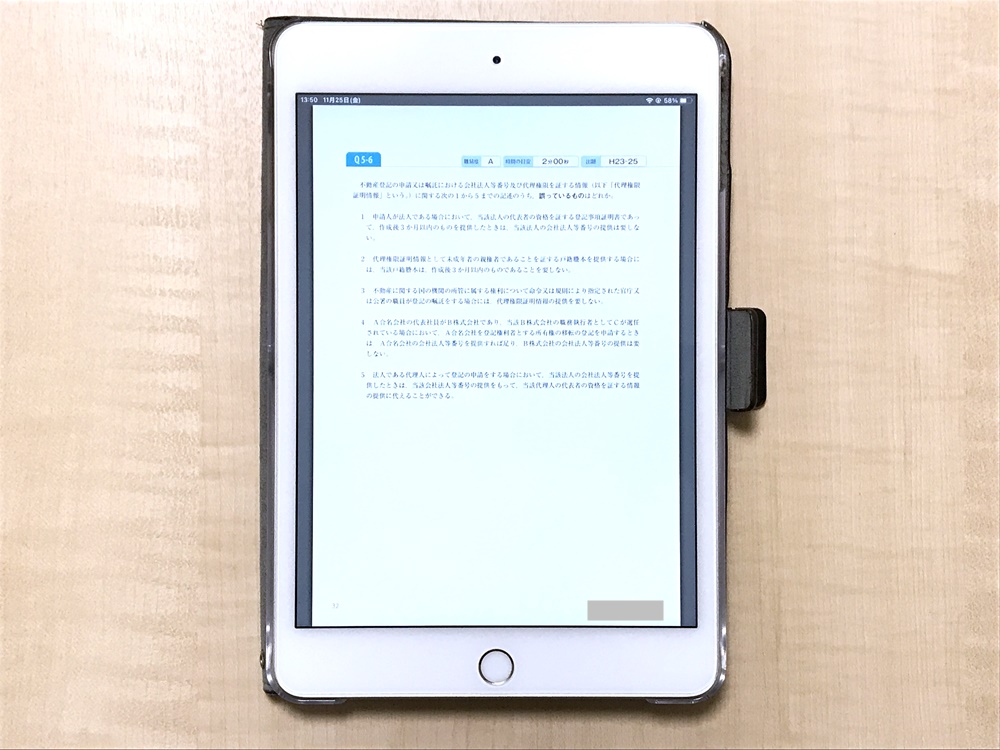

デジタルテキストはやや読みづらい場合がある

フォーサイト司法書士講座の受講を開始するとeラーニング ManaBunでデジタルテキストを閲覧できます。冊子で提供されるものと同じものをスマホやタブレットで表示できるんです。

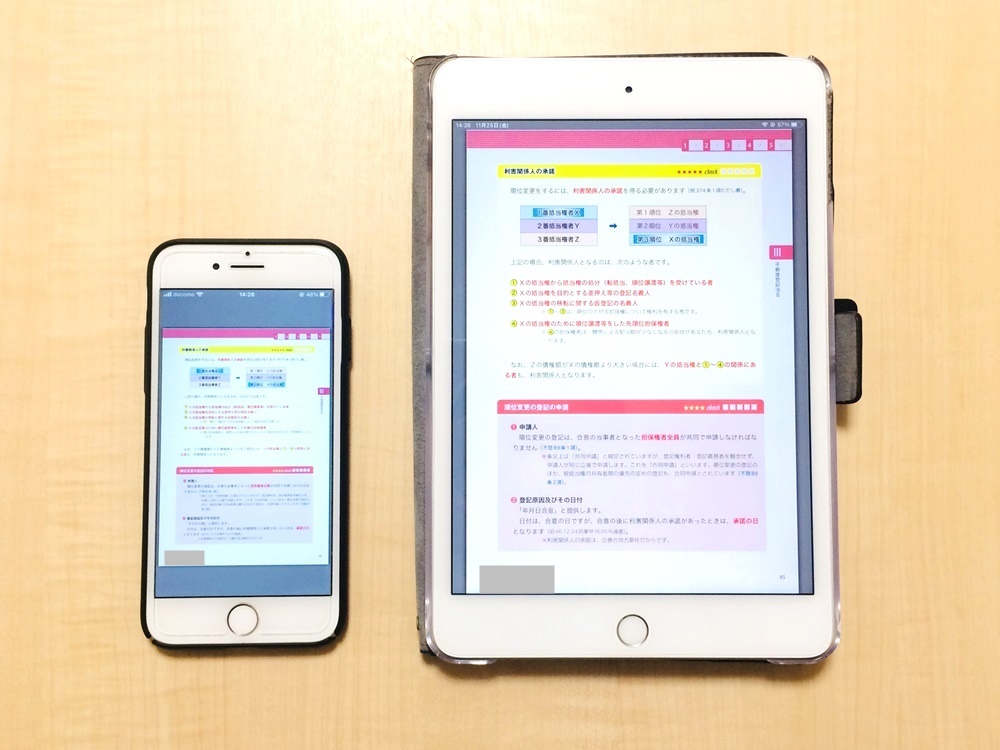

画面で見るテキストは紙にくらべて色合いがきれいに出るので、イラスト豊富なフルカラーテキストをいっそう楽しみながら学べます。ただ問題はスマートフォンの画面で見るのは少しつらいということ。

スマホの画面は小さいため、それに合わせてテキストの文字も小さく表示されてしまいます。拡大表示はもちろんできるのですが、拡大するとページ全体が1画面に表示されなくなるので少し読みづらく感じることでしょう。

ManaBunはお試し利用もできますので、スマホでの表示が自分にとって問題ないかどうかぜひ1度試してみてください。

個人的にはフォーサイトのデジタルテキストの閲覧にはタブレット端末を使うのがお勧めです。タブレットなら多くの人にとって問題ない大きさの文字が表示されます。

タブレットを持っていない方はこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。

タブレットが1台あれば資格の学習以外にも使えます。たとえばKindle等の電子書籍・電子漫画を読むのもタブレットなら快適です。少し大きい画面でYouTubeも視聴できます。

サイズは7~8インチでも十分。この大きさであれば安いものは1万円以内のものもあります。

私も数年前にiPad miniを購入してからは読書スタイル・勉強スタイルが一変しました。便利過ぎて、もうタブレットなしの生活には戻れません。

最近は上の画像で示したようにiPad Proも所有しており、時々仕事で使うことがあります。タブレットの導入、おすすめです!

※タブレット導入の際はeラーニングManaBunの推奨環境もチェックしておきましょう(基本的にはAndroidタブレットかiPadなら問題ありませんが、念のため)。

フォーサイト司法書士講座はこんな人におすすめ

以上の内容を踏まえて、フォーサイト司法書士講座がどんな人にあっているのかを述べていきます。

コストパフォーマンスを重視する人

フォーサイト司法書士講座はコストパフォーマンスを重視する人にお勧めできます。

お伝えしてきた通り、数ある司法書士講座の中でもフォーサイトは低価格です。それでいて紙のテキスト・問題集やeラーニングアプリが付属しています。10万円前後の価格でこれだけ教材が充実している司法書士講座は他に見当たりません。

リーズナブルな受講料で価格以上に学べる。そんなコスパ良好な講座を選びたい人はフォーサイト司法書士講座を受講しましょう。

合格戦略を重視する人

フォーサイト司法書士講座は合格戦略を重視する方にお勧めできます。

私たちが通信講座を受講する目的は資格試験の合格です。このゴールを達成するまでの間、力強くサポートしてくれる講座を選びたい。そう考えたとき、合格戦略に秀でた試験対策講座を選ぶことは合理的だと言えます。

ではフォーサイト司法書士講座の合格戦略はと言うと、受講するメリットでお伝えした通り、合格戦略編を通読することでフォーサイトが約30年かけて積み上げた合格ノウハウを身に付けられます。

「合格圏内に入る確率を最大限に高めたい」と望んでいる方はぜひフォーサイト司法書士講座を選んでください。

オンライン学習・オフライン学習の両方を充実させたい人

フォーサイト司法書士講座はオンライン学習・オフライン学習の両方を充実させたい方にお勧めできます。

通信講座は伝統的には冊子タイプの教材が主流でした。しかし近年ではスマートフォンの普及に伴い、オンラインで学習できることを多くの人が望むようになっています。

フォーサイトは早い時期にオンライン学習への対応を開始しました。その結果、現在はiPhone・Androidの両方でアプリを提供しています。また紙のテキスト・問題集も切り捨てずに維持しています。

フォーサイト司法書士講座と同じレベルでオンライン・オフライン学習を実施できる講座はおそらく皆無です。外出先ではモバイル端末で学び、自宅では紙のテキストを読み込む。そんな学習スタイルを求めている方はぜひフォーサイトを受講してください。

よくある質問

フォーサイト司法書士講座のよくある質問に答えます。

受講料はいくら?

フォーサイト司法書士講座の料金は次の表の通りです(2025年7月1日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| バリューセット | 107,800円 |

| 基礎講座 | 76,800円 |

| 過去問講座 | 76,800円 |

フォーサイト司法書士講座の公式サイトでは、最新の価格情報はもちろん「プランの詳細」や「講師の公式プロフィール」「合格者の声の有無・内容」なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。

最安値で購入・受講する方法

2018年からほぼ毎年フォーサイトを受講している私がフォーサイト司法書士講座を安く購入する方法について解説します。

キャンペーンを利用する

フォーサイト司法書士講座では年に5回程度割引キャンペーンが実施されています。キャンペーン期間中はバリューセットの価格が通常よりも安くなります。

キャンペーンの実施時期は毎年おおよそ共通です。

- 1月上旬頃

- 新春全講座キャンペーン

- 4月上旬頃

- 春の全講座キャンペーン

- 7月の筆記試験直後

- 本試験お疲れ様キャンペーン

- 9月下旬頃

- 秋の全講座キャンペーン

- 10月の口述試験直後

- 本試験お疲れ様キャンペーン

最新のキャンペーン情報については割引情報まとめ記事で発信しています。ブックマークの上、時々チェックしてください。

ダブルライセンス割引制度を利用する

フォーサイトを以前受講したことがある方はダブルライセンス割引価格で司法書士講座を受講できる可能性があります。

ただし「以前受講した講座が何の講座だったのか」、そして「受講したのがいつ頃だったのか」といったことが利用条件に関わってきます。詳しくはダブルライセンス割引の案内ページで確認してみてください。

割引額が大きいのは?

上で紹介したフォーサイトの割引制度は併用することができません。1度に1つだけ使う形になります。とすれば最も割引額が大きいものを使いたいですよね。

割引額は変わることもあり得るため以下は参考に留めていただければと思いますが、フォーサイト司法書士講座ではダブルライセンス割引制度で購入するほうがキャンペーンで購入するよりも割引額が大きいです。

ダブルライセンス割引制度が利用できる場合はそちらを利用するようにしましょう。ダブルライセンス割引制度が使えない方はキャンペーンの割引を狙っていただければと思います。

この記事のまとめ

フォーサイト司法書士講座はリーズナブルな料金で提供されている試験対策講座です。冊子タイプのテキスト・問題集とともにeラーニングが提供され、受講生は時間・場所を問わず充実した学習を継続できます。

講師は現役の実務家であり、あなたがこれから経験するであろう「受験勉強の苦労」や「独立開業の困難」も乗り越えています。いわば私たちが目標とするべき人物であり、「この人のようになりたい」と願いながら学ぶことで自然とモチベーションも高く保たれます。

この講座にしようと決断できたら早めに受講を開始して、ゴールに向けて1段ずつ階段を上っていきましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。