2018年から資格対策通信講座の研究を続けている杉山貴隆です。

スタディング司法書士講座の口コミや評判を探しても、実際に受講して書かれた1次情報はほとんど見つかりません。でもそういう情報こそ読みたいですよね。

そこで今回はスタディング司法書士講座を実際に購入・受講してレビューします。この記事を読んでわかることは主に次の3つです。

- スタディング司法書士講座を受講した感想

- スタディングの特徴・他社との違い・メリット・デメリット

- 最安値で購入し受講する方法

実体験に基づく良質な情報をお伝えできるよう努めました。ぜひ参考にしてみてください。

※今回受講したのは「スタディング 司法書士合格コース コンプリート[2023+2024年度試験対応]」です。

- キャンペーン情報

- 2025年7月18日現在、スタディング司法書士講座では夏の合格応援キャンペーンを実施中です。対象講座の受講料が最大11,000円OFFとなっています(2025年7月31日まで)。

⇒ 【スタディング公式】キャンペーン一覧 - 割引クーポン情報(10%OFF)

- 2025年7月18日現在、スタディング司法書士講座では新規登録した方およびすでに会員になっている方を対象に夏スタ15%OFFクーポンを配布しています(2025年7月31日まで)。キャンペーンとクーポンの併用も可能です。

⇒ 【スタディング公式】司法書士講座 無料お試し・新規登録 - 学割クーポン情報(20~30%OFF)

- スタディング司法書士講座はスタディング学割(20%OFFクーポン)およびガクチカ応援割引(30%OFFクーポン)の対象講座です。

⇒ 【スタディング公式】スタディング学割

⇒ 【スタディング公式】ガクチカ応援割引 - クーポンの獲得方法や使用時の注意点

- その他のクーポンの獲得方法や持っているクーポンの確認方法・使用方法は次の記事で解説しています。

⇒ 【キリュログ】スタディングのクーポンを獲得する5つの方法と3つの注意点 - 安い時期

- スタディング司法書士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①新年を記念した割引クーポンが配布される「12月・1月」

②夏季の割引クーポンが配布される「7月・8月」

③スタート応援キャンペーンが実施される「2月」

④合格応援キャンペーンが実施される「3月・7月・9月・10月」

※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のキャンペーン等 実施時期

時期(2021年) キャンペーン等の名称 内容 2021年2月 スタート応援キャンペーン 対象講座

10,000円OFF2021年3月 春の合格応援キャンペーン 対象講座

6,000円OFF2021年4月 新年度スタートダッシュ

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年6月開始

2021年7月終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2021年7月開始

2021年8月終了夏の合格応援10%OFF

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年8月開始

2021年9月終了合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2021年10月 秋の感謝祭10%OFFクーポン 全商品10%OFF

クーポン提供2021年10月開始

2021年11月終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

5,500円OFF2021年12月17日開始

2022年1月31日終了年末&お年玉クーポン 全商品10%OFF

クーポン提供時期(2022年) キャンペーン等の名称 内容 2022年1月21日開始

2022年2月28日終了スタート応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2022年3月1日開始

2022年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

6,600円OFF2022年4月16日開始

2022年4月30日終了新年度スタート応援

10%OFFクーポンプレゼント対象講座

10%OFFクーポン提供2022年7月1日開始

2022年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

最大16,500円OFF2022年7月19日開始

2022年8月31日終了夏の合格応援

10%OFFクーポン対象講座

10%OFFクーポン提供2022年9月8日開始

2022年9月30日終了合格応援キャンペーン 対象講座

最大16,500円OFF2022年10月11日開始

2022年11月30日終了合格応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2022年10月17日開始

2022年10月31日終了秋の感謝祭10%OFFクーポン

プレゼント全商品10%OFF

クーポン提供2022年12月17日開始

2022年12月31日終了年末感謝&新年応援

15%OFFクーポン15%OFFクーポン

2枚提供時期(2023年) キャンペーン等の名称 内容 2023年1月4日開始

2023年1月31日終了新年合格応援キャンペーン 対象講座

13,000円OFF2023年2月1日開始

2023年2月28日終了スタート応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2023年3月1日開始

2023年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2023年5月12日開始

2023年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

13,000円OFF2023年6月29日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2023年7月19日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

2枚提供2023年8月1日開始

2023年8月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

1枚提供2023年9月7日開始

2023年9月30日終了合格応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2023年10月10日開始

2023年11月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF時期(2024年) キャンペーン等の名称 内容 2024年1月1日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン

15%OFFクーポン対象講座

15%OFFクーポン提供2024年1月4日開始

2024年1月31日終了新年合格応援キャンペーン 対象講座

13,000円OFF2024年2月1日開始

2024年2月29日終了スタート応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2024年3月1日開始

2024年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2024年5月16日開始

2024年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

13,000円OFF2024年7月4日開始

2024年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2024年7月5日開始

2024年7月22日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月1日開始

2024年8月13日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月16日開始

2024年8月31日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年9月12日開始

2024年9月30日終了合格応援キャンペーン 対象講座

16,500円OFF2024年10月11日開始

2024年11月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2024年10月18日開始

2024年10月31日終了新規登録者向け15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供時期(2025年) キャンペーン等の名称 内容 2025年1月1日開始

2025年1月14日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年1月4日開始

2025年1月31日終了新年合格応援キャンペーン 対象講座

13,000円OFF2025年1月17日開始

2025年1月31日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年2月1日開始

2025年2月28日終了スタート応援キャンペーン 対象講座

最大16,500円OFF2025年3月14日開始

2025年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2025年4月16日開始

2025年4月30日終了期間限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年5月16日開始

2025年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2025年5月19日開始

2025年5月31日終了会員限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年7月4日開始

2025年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2025年7月4日開始

2025年7月31日終了夏スタ15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供- 合格お祝い金制度

- 2025年7月18日現在、スタディング司法書士講座では10,000円がもらえる合格お祝い金制度を設けています。詳細ページはこちら。

⇒ 【スタディング公式】司法書士講座 合格お祝い金制度 - 再受講割引

- 2025年7月18日現在、スタディング司法書士講座では再受講割引コース「更新版」が提供されています。

⇒ 【スタディング公式】司法書士講座 コース一覧・購入 - Wライセンス応援割

- スタディング司法書士講座はWライセンス応援割による割引価格で受講できる場合があります。また、スタディング司法書士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【スタディング公式】Wライセンス応援割

スタディング司法書士講座を受講してレビュー

スタディング司法書士講座を実際に受講してレビューします。

「基本講座」のレビュー

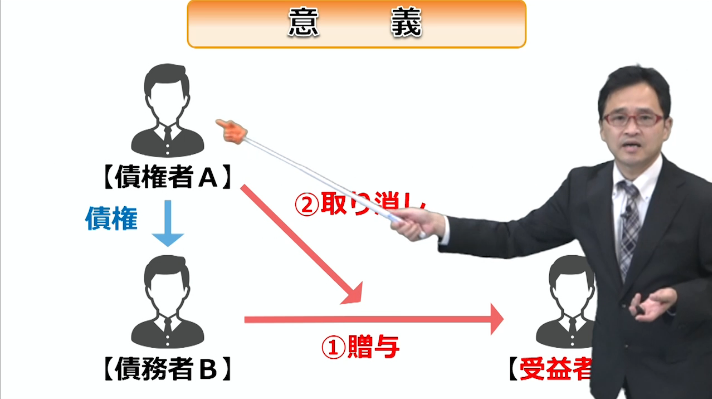

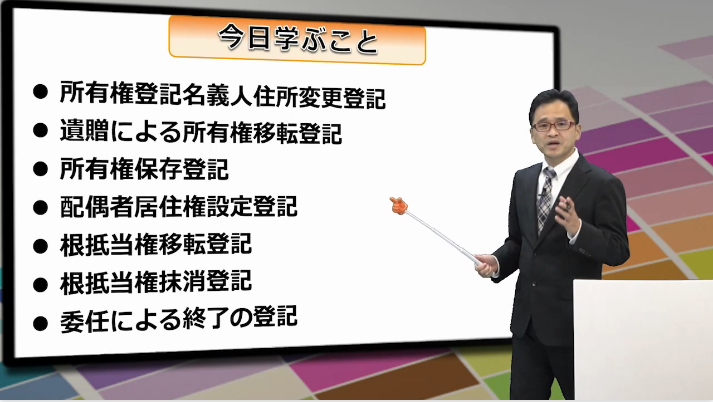

基本講座では司法書士試験の全11科目について講義動画を視聴しながら学んでいきます。

山田講師がスライドを提示しつつ解説してくれるのですが、簡潔明瞭で非常にわかりやすいです。

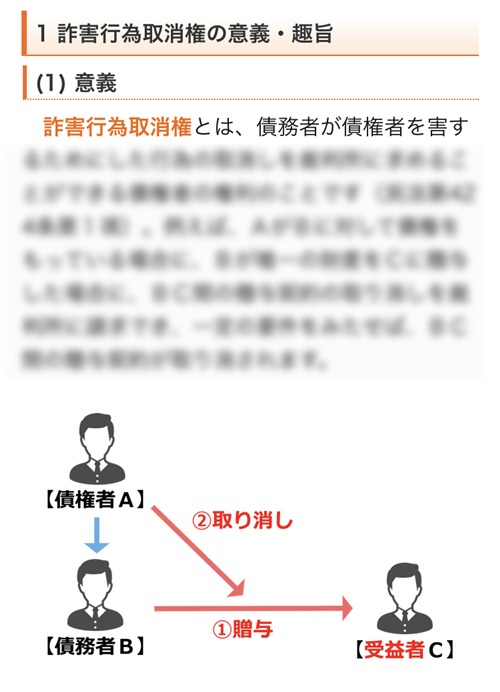

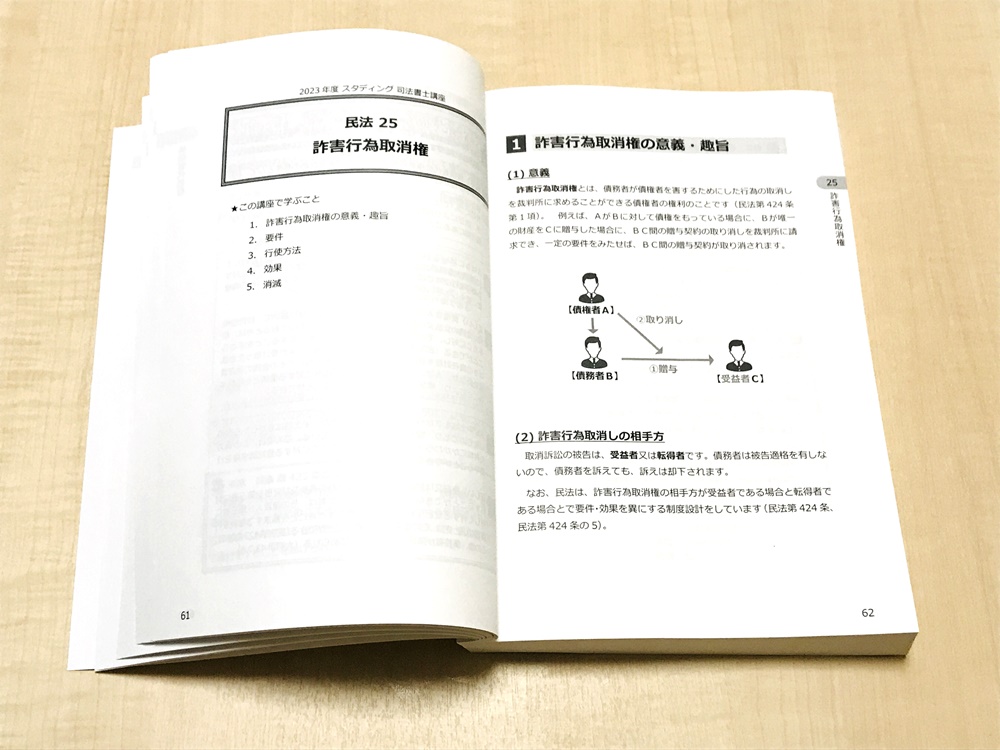

たとえば民法には「詐害行為取消権」という耳慣れない用語があります。いかにも難しそうなこの権利を山田講師は次のように説明しています。

たとえば債権者Aさんが債務者Bさんにお金などを貸して債権を持っています。そしてBさんが自身の唯一の財産であった不動産をCさんに贈与した場合。

この贈与契約が「Aさんから強制執行をかけられて家を取られちゃまずい」という理由でCさんに贈与、といったように債権者を害する目的で行われた場合は債権者Aさんはこの贈与を取り消すことができるということなんですね。

上記のような具体的な例を設定して、それをもとに話が進んでいくので、一度聞いただけで「なるほど、Aさんにはそういう権利があるんだな」とスッキリ理解できます。

山田講師の講義ではこのように図解がよく用いられます。また時には司法書士としての実務経験に基づいたエピソードが挟まれることもあります。視聴を続けるうちに「初学者にとってのわかりやすさを第一に考えた講義だ」という印象を私は持ちました。

基本講座の講義動画のすぐ下にはWEBテキストが用意されています。WEBテキストは講義と同じくらい詳しい内容です。

私の場合、もともと講義を聴くよりもテキストを読んで勉強するほうが好きです。なので「1周目は講義を全て視聴して全体をおおまかに理解する」「2周目以降はテキストで理解不十分な箇所だけをじっくり読み、他は飛ばす」という学習をしました。

そうしたところ、テキストは動画よりも不要な箇所を飛ばしやすいので、かなり効率よく学習を進めることができました。

テキストを必ず読まないといけないわけではありません。スタディング司法書士講座はむしろ「テキスト無しで、スマートフォンだけで分かるようなビデオ講座」として開発されています。テキストを読むのはある意味では邪道です。

それでもテキストを利用したい人のためにWEBテキストが用意されています。「動画で理解したい人は動画を、テキストで理解したい人はテキストを」という具合に自分に合った手段を選べるところもスタディング司法書士講座の魅力の1つです。

以上のように基本講座では「講義動画」と「WEBテキスト」を駆使して合格に必要な知識をインプットしていきます。

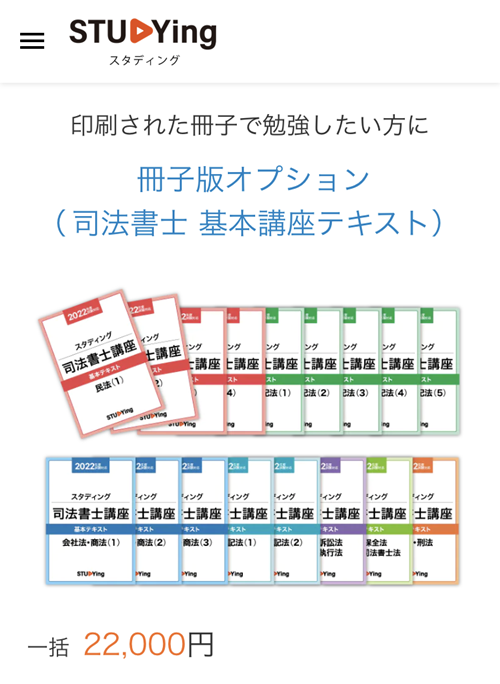

「冊子版オプション」のレビュー

冊子版オプションはWEBテキストを印刷・製本したものです。

スタディングの場合、原則としてはオンラインで提供されているWEBテキストを利用するのですが、私の場合WEBテキストは次の点で不便を感じます。

- 直接書き込むことができない

- スマホの画面は発光しているので、見続けていると目が疲れる

- そもそもオンラインテキストを使う勉強に慣れていないので学習効率が落ちる

そこでWEBテキストだけでなく冊子版オプションを購入しました。紙のテキストがあると上記3つの問題が解決できます。それ以外にも次の利点があります。

- 学習するべき分量が冊子の形で目に見えるので「今までにどのくらい勉強が進んだのか」「あとどのくらい勉強する必要があるのか」を把握しやすい

- しおりや付箋を活用することで自分が読みたい箇所を瞬時に開ける

一応強調しておくと、冊子版オプションが無いと勉強できないということはありません。しかし冊子を手元に用意しておくことで勉強方法の選択肢をいっそう増やすことができます。

たとえば外出時はスマホでWEBテキストを読んで、帰宅後の自室では冊子のテキストを読む、という風に使い分けても良いわけです。

冊子版オプションは、はじめから「自分には不要」と確信できる人には要らないと思いますが「どうしよう?買ったほうがいいだろうか?」と悩む人は入手しておくことを勧めます。採り得る学習方法の幅が広がりますよ。

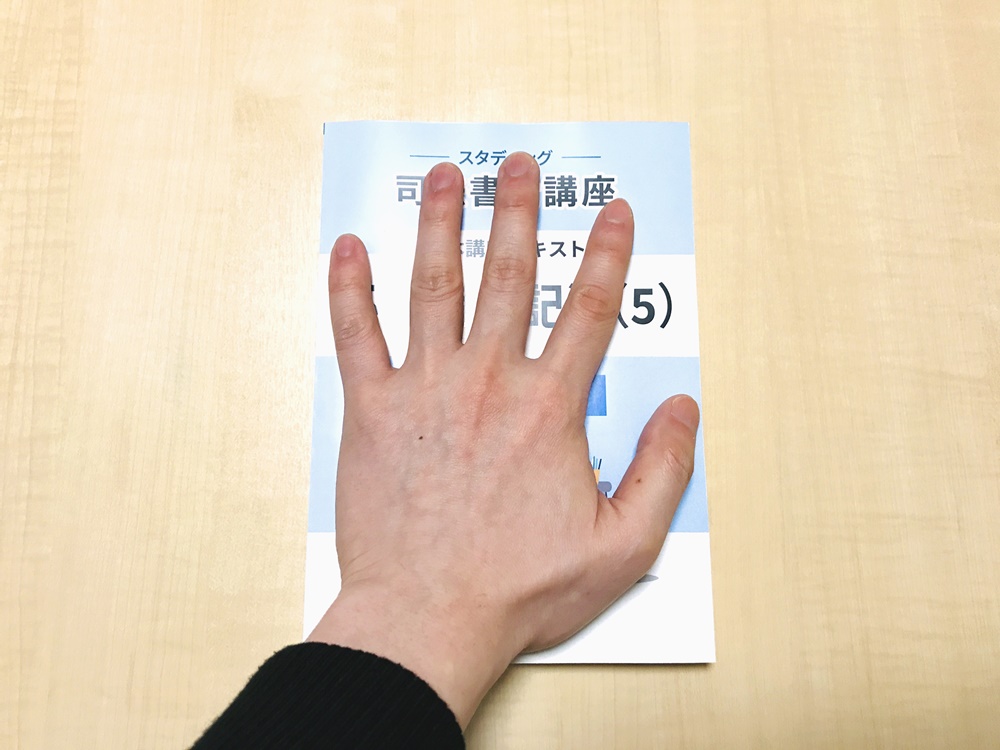

冊子版オプションに関する豆知識をお伝えします。冊子の大きさはA5判で、成人男性の手の大きさより少し大きいくらいです。

表紙はカラーですが、それ以外(本文全て)はモノクロとなっています。

WEBテキストはフルカラーなのに冊子版は白黒印刷なのが少し残念です。とはいえ「読めない」とか「読みにくい」といったことはなく、慣れれば特に気にならなくなります。

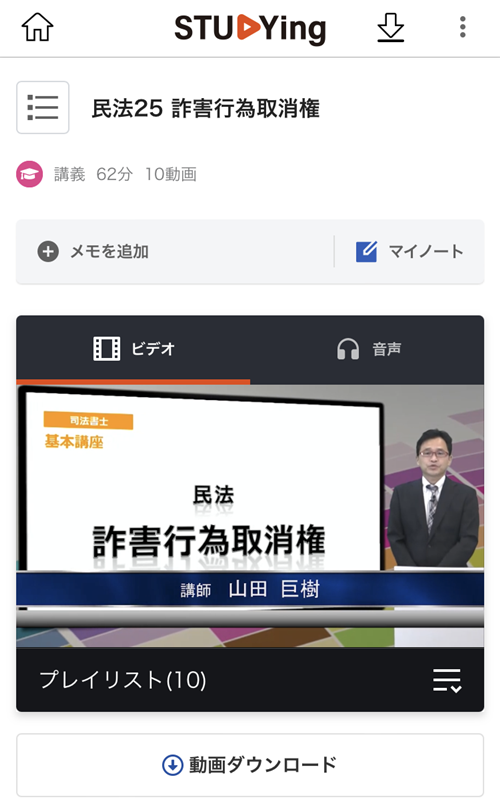

「スマート問題集・セレクト過去問集」のレビュー

スマート問題集・セレクト過去問集は基本講座に付属している問題演習システムです。

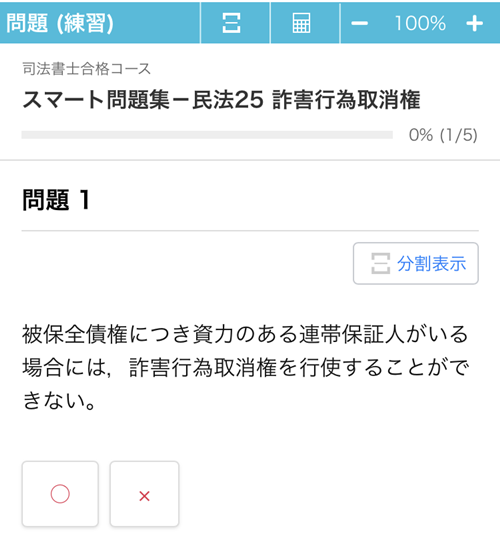

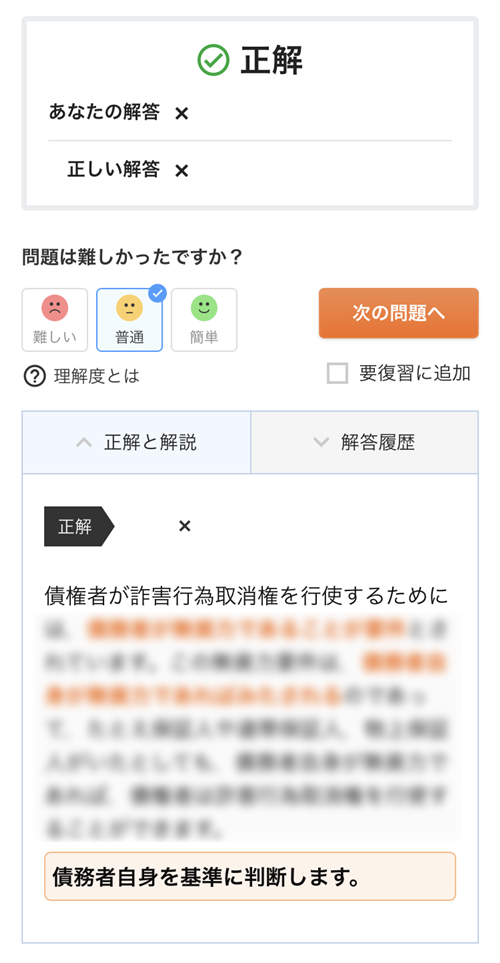

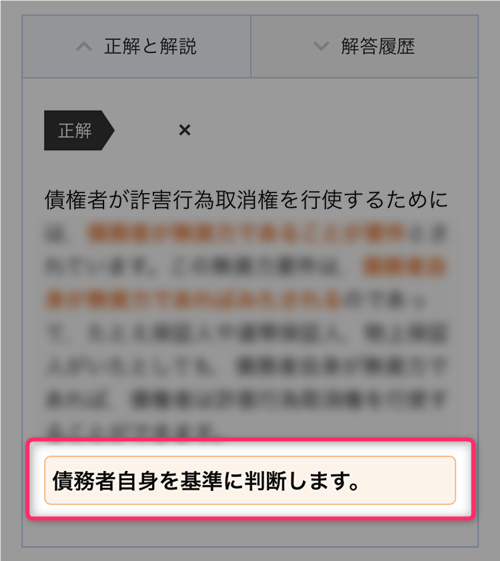

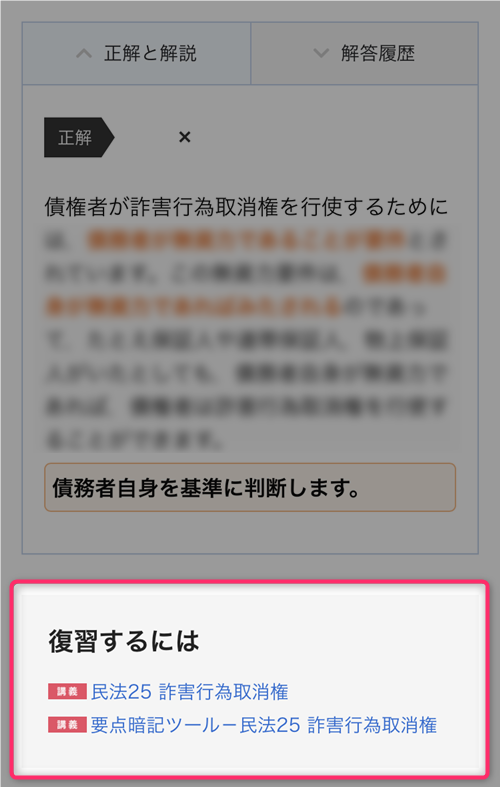

スマート問題集は講義動画の内容理解を助けてくれる○×一問一答となっています。例として「民法25 詐害行為取消権」のスマート問題集を解く場合は次のように使います。

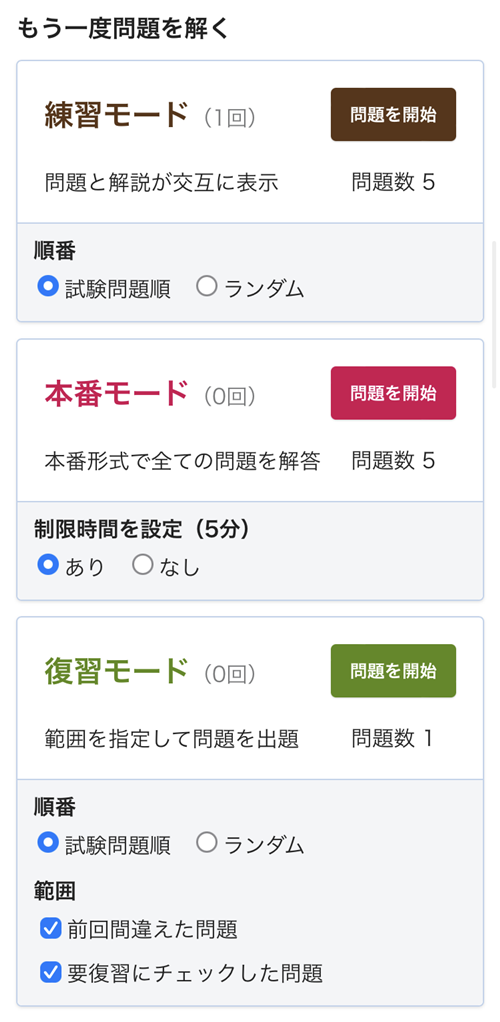

「民法25 詐害行為取消権」のスマート問題集を開き、練習モード・本番モードのどちらかを選びます。練習モードは「問題と解説が交互に表示」されるモードで、最初のうちはこちらを使うのがお勧めです。

問題1が表示されます。問題文を読んで○×を選んで回答します。

正解・不正解と解説が表示されます。解説を読んで納得できたら「次の問題へ」をタップして問題2を表示します。以上を繰り返してテンポ良く問題を解いていけばOKです。

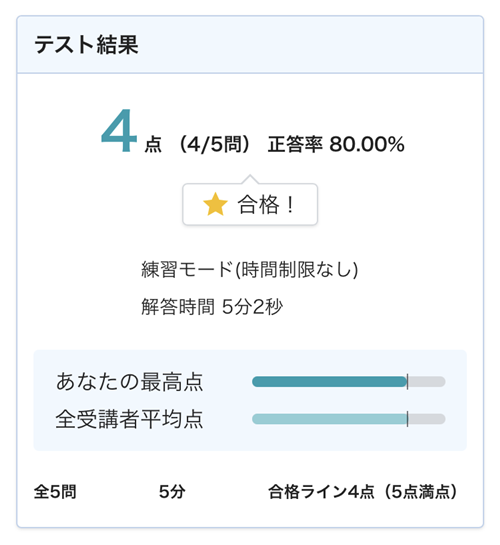

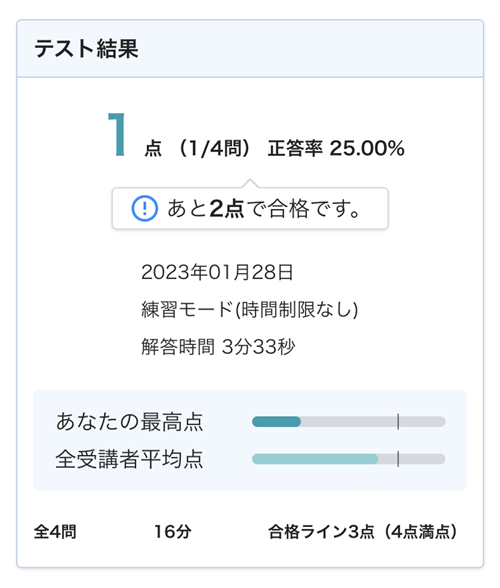

一定数の問題を解き終わると採点結果が表示されます。

以降、同じ問題を何度でも繰り返し解くことができます。一度解き終わったパートについては復習モードを使って間違った問題だけを抽出し、再度取り組むことも可能です。

以上のような一問一答が基本講座のほぼ全てのレッスンに対して用意されています。講義を聞いた直後に解いて自分の理解度を確かめたり、時間をおいてから解いて復習するといった用途で非常に役立ちます。

ちなみにスマート問題集の解説画面は充実度が高いです。まず解説自体がわかりやすく、さらに解説の最後に「ここを押さえよう」というポイントを囲み枠で記しています。

解説を読んで講義動画を見直す必要を感じたときは「復習するには」のリンクをタップすると該当するレッスンに即座に移動でき、復習しやすいです。

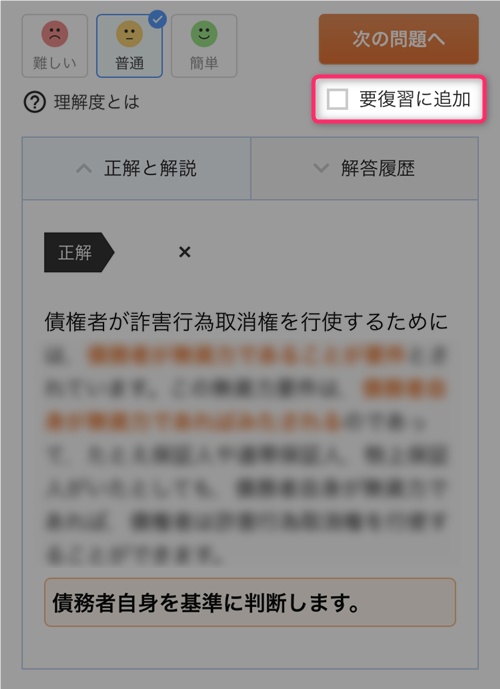

さらに解説画面では今解いた問題を「要復習に追加」することもできます。

これをやっておくと、後で復習モードを使う際、要復習問題だけを抽出してまとめて解くという使い方ができます。苦手意識のある問題などを積極的に「要復習に追加」して漏れなく対策すれば、試験本番の高得点にもつながるはずです。

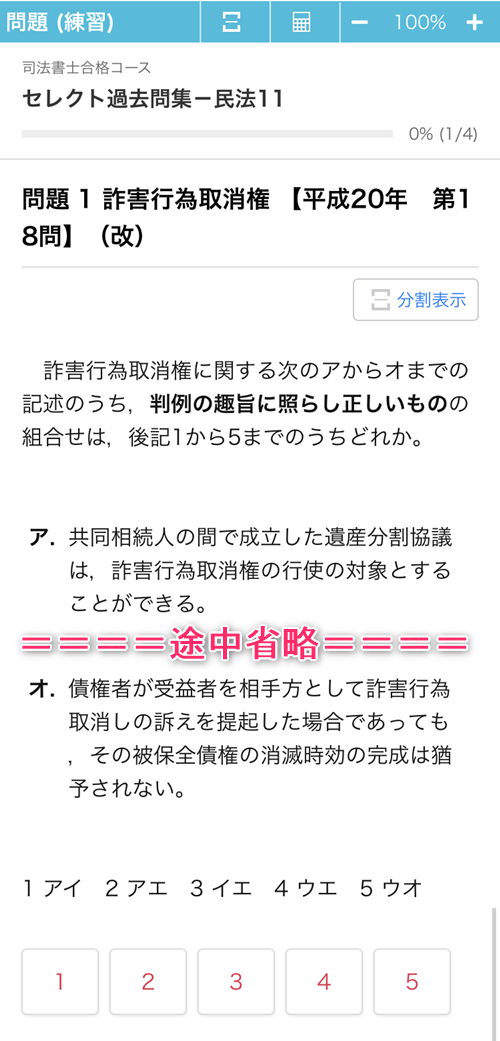

以上見てきたのは○×形式のスマート問題集で、次にセレクト過去問集を取り上げます。練習モード・本番モード・復習モードといった機能が使える点はスマート問題集と同じです。

ただセレクト過去問集では過去問をベースとした出題になりますので、問題の難易度が一気に上がります。

司法書士試験の過去問だけあってそう簡単には正解できません。私など最初は4問中たった1問しか正解できないのも普通でした…。

でも何度も繰り返していくうちに知識が定着し、正解数が増えていきます。

全問正解を達成するとそこそこ嬉しいです。こうやってゲーム感覚で問題を繰り返し解いていくことで、択一式試験への対応力が養われていきます。

要は一種のゲーミフィケーションです。スマート問題集・セレクト過去問集を使ってスマホゲームに熱中するように多肢択一式対策ができる。このことはスタディングの最大の魅力の1つだと感じます。

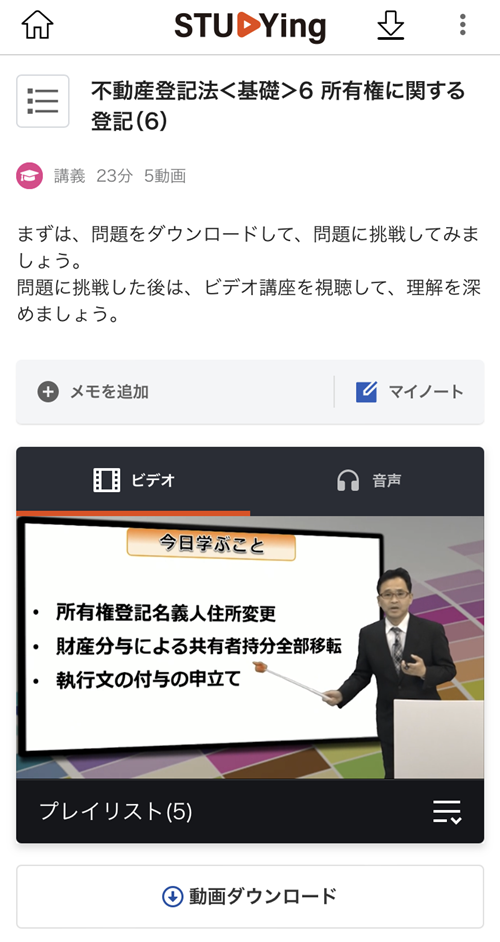

「記述式対策講座」のレビュー

記述式対策講座は実際に記述式の問題を解いていく実践型の講座です。

記述式の問題を解くとはつまり「提示された資料を読み込んで、登記申請書を書く」ということです。これを実際にやっていくことになります。

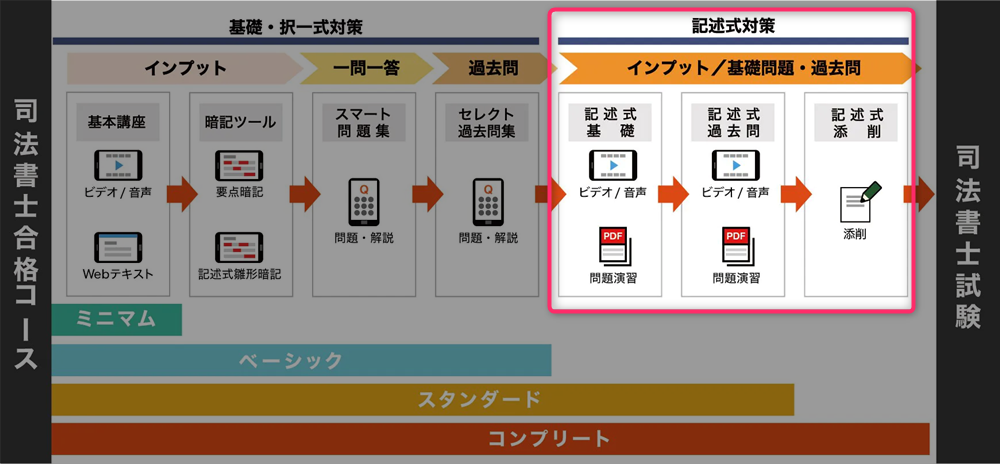

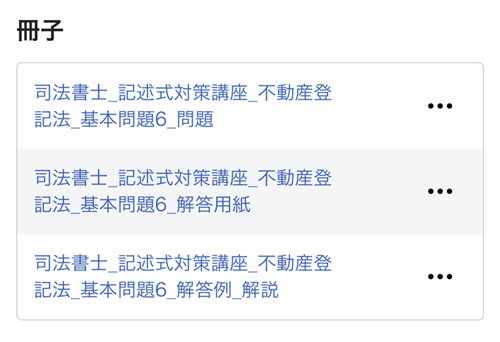

記述式対策講座は「基礎」「過去問」「記述式添削問題」の3段階に分かれています。まず「基礎」では本試験よりもやさしい問題を扱います。

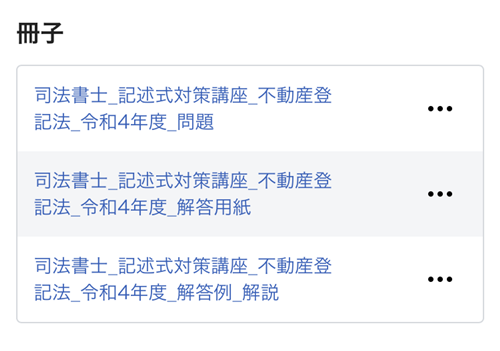

上の画像のような形で「問題用紙」「解答用紙」「解答例・解説」のPDFが用意されていますので、画面上で読むなり印刷するなりして解きます。

とはいえ実際にやってみると最初は全然解けません。絶望的なくらい何も書けないんです。でも、講師も「最初は解けなくても何ら問題ない」と言っています。そういうものだと思って諦めることが肝要です。

諦めがついたら解答例と解説を読みます。また講師による詳しい解説講義があるので視聴します。

解説の読み込みと講義視聴により「問題文はこの手順で検討すればいいのか」「事実関係はこうやって把握していけばいいのか」と初めて理解できます。

そして理解したと思ってもう1度取り組むと、初回よりは良いものが書けます。しかし完璧からは程遠い内容しか書けなくて、また絶望します…。

それでもめげずに繰り返すうち、少しずつ十分な内容が書けるようになっていきます。当然といえば当然かもしれませんが、何度も回すことで情報の抽出が上手くなり、何を書けば良いのかわかってきます。場数を踏むことでスキルを伸ばしていくわけです。

「基礎」の次に実践する「過去問」もやることは全く同じです。「基礎」と異なるのは、この段階からは本試験レベルの問題に取り組むということ。

「基礎」では問題用紙が長くて10ページくらいだったのが「過去問」では一気に20~30ページに膨れ上がります。解けなくて再び絶望するわけですが、それでも繰り返し取り組むことで実力が磨かれ、本試験レベルの答案作成力に近づいていきます。

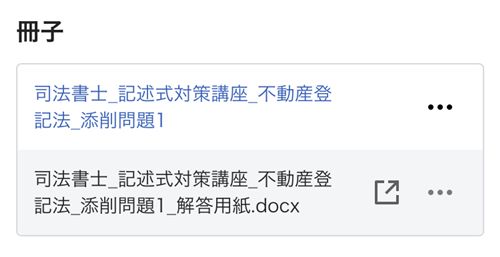

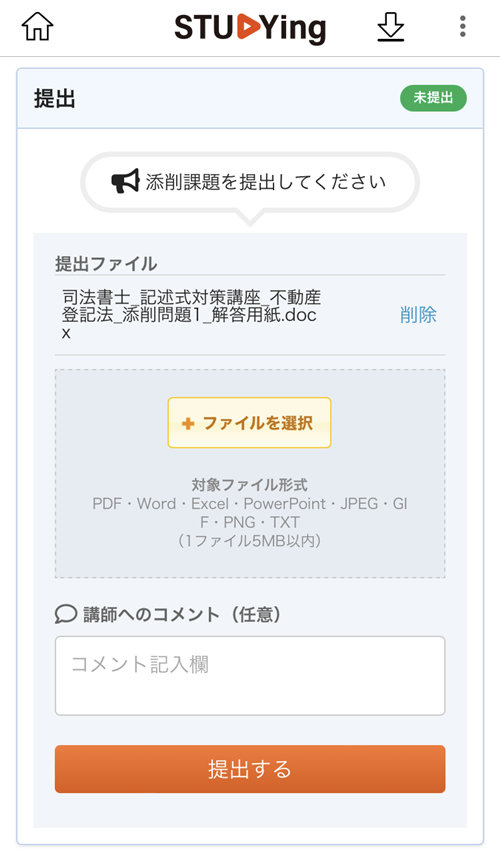

最後は「記述式添削問題」です。記述式の問題用紙と答案用紙をダウンロードまたは印刷し、

全力を振り絞って登記申請書を仕上げ、Word等の形式で提出します。

添削された答案と模範回答・解説が返却されるまでにかかる期間は1~2週間ほど。

記述式対策講座では自分の無知と無能力を何度も思い知らされます。しかしアウトプットを積み重ねることで確実にスキルアップしますし、そうなるように設計されているんです。

「合格者は皆この道を通ったんだ」と自分に言い聞かせ、スタディングを信じて丁寧に反復演習を続けることが大切なのだと感じています。

「暗記対策ツール」のレビュー

スタディング司法書士講座では2つの暗記対策ツールが用意されています。「要点暗記ツール」と「雛形暗記ツール」です。

要点暗記ツールは「基本講座で学習した内容のうち覚えておくべき部分を赤帯で伏せたもの」です。

赤帯部分をタップすると伏字解除できます。もう1度タップすれば改めて伏字にできますし、ON・OFFスイッチを切り替えることで全伏字・全解除できます。

高校・大学受験の参考書で見かける赤くて透明な暗記用シートとコンセプトは似ています。ただ赤シートよりもずっと便利だと感じていて、その理由は次の2点。

- 赤いシートは長い時間見つめていると目が変になることがあるが、要点暗記ツールはそういうことがない

- 赤シートはページ全体を覆い隠してしまうが、要点暗記ツールは1キーワードずつ個別にチェックできる

雛形暗記ツールも基本的な使い方は同じです。ただ雛形暗記ツールの場合は簡単な設例が書かれているので目を通します。その後、登記申請書の伏字部分をそらで言えるかどうかチェックします。

司法書士受験生は誰しもが「雛形を覚える」ことに苦戦するでしょう。でもスタディング司法書士講座を受講するなら、空き時間に雛形暗記ツールを使ってブツブツ言っているだけで、自然と雛形を暗記できてしまうわけです。

以上見たように、要点暗記ツール・雛形暗記ツールは有能過ぎるツールです。これらを使うためにスタディング司法書士講座を選ぶ人がいてもおかしくないくらいだと思います。

法律系の資格試験では条文等の暗記が不可欠であるにもかかわらず、同種の暗記特化ツールはスタディング以外の講座では見かけません。スタディング司法書士講座だけが受講生のニーズをうまくとらえているんです。

使ってみてとても便利だと感じた私としては「暗記を効率よく進めたい人にとって、スタディング司法書士講座はベストな司法書士試験講座である」と断言したいと思います。

スタディング司法書士講座の特徴

スタディング司法書士講座の特徴を解説します。

合格実績(合格者の声が年々増加中)

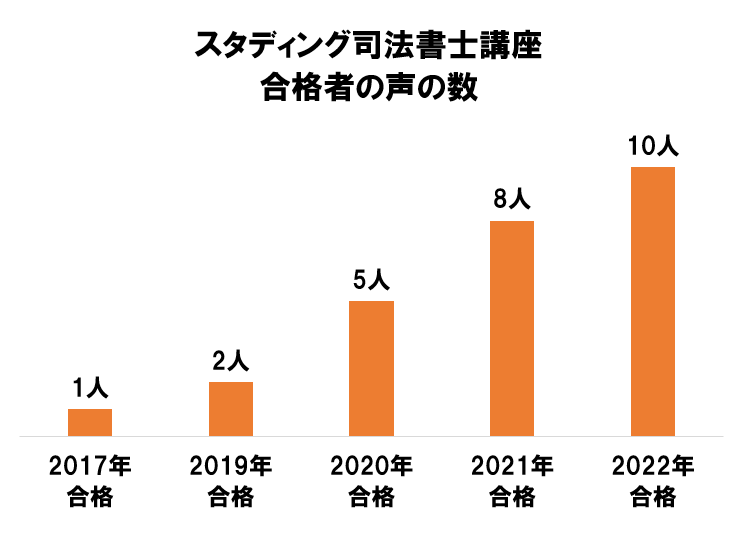

スタディングは合格率や合格者数を公開していませんが、代わりに司法書士試験に合格した受講生からのメッセージ「合格者の声」を多数公開しています。

そこで「合格者の声」がいくつあるかを数えて「少なくとも何人合格しているか」を探ってみましょう。各年度の「合格者の声」の数を図・表にすると次の通りです。

| 年度 | 合格者の声の数 | 備考 |

|---|---|---|

| 2017年度 | 1人 | 2023年1月確認 |

| 2019年度 | 2人 | 2023年1月確認 |

| 2020年度 | 5人 | 2023年1月確認 |

| 2021年度 | 8人 | 2023年1月確認 |

| 2022年度 | 10人 | 2023年1月確認 |

掲載されている合格者の声は決して多いとは言えないものの、年を追うごとに右肩上がりで増加しています。実際には合格者の声に出てこない合格者も相当数いるはずです。

また、合格者の声を確認するとスタディング受講生の合格者の中には「スタディング司法書士講座だけで合格できた受講生」や「スタディング司法書士講座で短期合格した受講生」が何名もいることがわかります。

以上のことを考え合わせると「この講座を受講すれば自分の頑張り次第で合格できる」と判断することに問題は無さそうです。

とはいえ「数字や字面だけではイメージが湧かない」と思う方もいるでしょう。そのときは合格者インタビューの動画を視聴することを勧めます。

上の動画の出演者は1回の受験で合格しています。具体的にどのような学習をしたのかについての話も聞けて参考になりますので、ぜひ再生してみてください。

講師は指導歴20年以上の現役司法書士

スタディング司法書士講座は山田巨樹講師が講師を担当しています。

明治大学法学部法律学科卒、東村山司法書士事務所代表司法書士。大学在学時に司法書士の受験対策を開始し、24歳で司法書士試験に合格。通っていた大手資格予備校でリクルートされ、そのまま司法書士講座の講師となる。

十年以上にわたって受験指導を続ける中で司法書士試験に合格するための正しい勉強法について確信を得る。また「正しい勉強法を受講生に指導し、挫折する人を減らしたい」という思いも抱くようになる。

しかしながら、雇われていた大手予備校の体制の中でその方法を実践することはできなかった。一時は大手通信講座に移籍したが、そこでも同様であった。

限界を感じる中で大手企業での活動に見切りをつけ、資格対策講座のベンチャーだったスタディング(当時の名称は「通勤講座」)に移籍。2014年に自身の知見を結集させた司法書士通勤講座を開講した。

2019年にはスタディング司法書士講座に名称を変更したが、以降も一貫して同講座の開発を指揮し、専任講師として教鞭をとり続けている。

なお受験指導と並行し大手法律事務所等で実務経験を積んでおり、2014年に東村山司法書士事務所を設立した。以来、相続関連登記と後見業務を主軸として活躍中。

山田講師は1998年から講師として活動していますので、指導歴は約25年です。これまでに数多くの合格者を世に送り出しており、その過程で得た合格ノウハウをもとに私たちを指導してくれます。

以上のことから、スタディング司法書士講座は講師面で強固な基盤を備えていると言って良いでしょう。

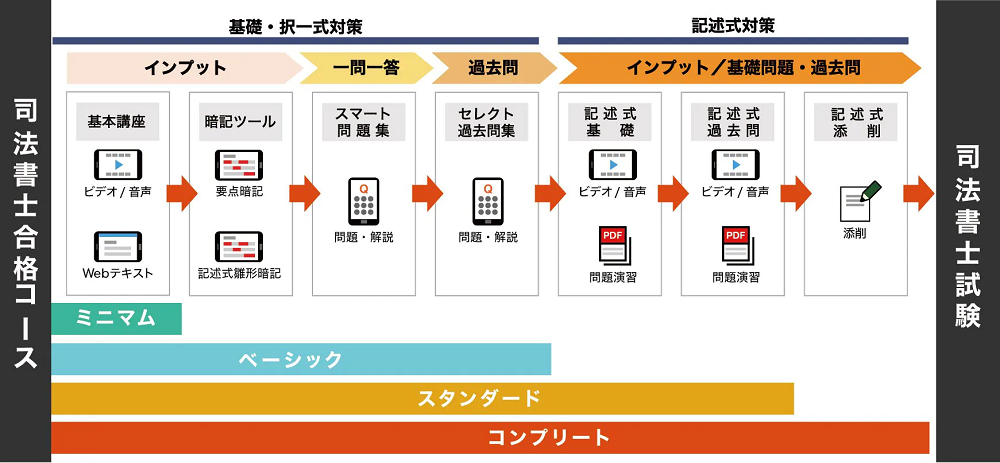

選べる4つのコース

スタディング司法書士講座を受講するには通常「合格コース」に申し込みます。その際は次の4つのサブコースから1つを選ぶ必要があります。サブコースの名称と主な違いは次の通りです(2023年4月現在)。

- ミニマム

- 基本講座(WEBテキスト含む)のみ

- ベーシック

- ミニマムの内容に次の4つを追加したもの

①要点暗記ツール

②雛形暗記ツール

③スマート問題集

④セレクト過去問集 - スタンダード

- ベーシックの内容に次を追加したもの

⑤記述式対策講座(基礎・過去問) - コンプリート

- スタンダードの内容に次を追加したもの

⑥記述式対策講座(添削)

4つのうちどのサブコースを選ぶべきでしょうか? 初学者の方と学習未経験者の方とで分けてお伝えします。

司法書士試験の学習が初めての人はスタンダードかコンプリートがお勧めです。どちらのサブコースも択一式対策と記述式対策を含んでいます。一気通貫に学べることがスタンダード・コンプリートの特徴です。

スタンダードとコンプリートの違いは記述式の添削指導が含まれるかどうかです。司法書士試験の対策講座を受講する場合、添削指導を受けることが一般的となっています。特に理由がなければ添削付きのコンプリートを選んでおくのが無難です。

「まずは学習を始めたいけど、記述式まで到達できるか自信がない」という人は択一式対策のみで構成されているベーシックの受講を検討してください。

なぜなら記述式対策講座(添削付き)は後で別途購入できるからです(2023年4月現在)。ベーシックを受講後、継続できそうなら記述式対策講座に申し込む、という段階的な受講ができます。

ただし、ベーシックを受講した後に記述式対策講座(添削付き)を追加する場合、はじめからコンプリートを受講するのに比べると費用総額が1万円以上高くなります。この点を許容できるかどうかを考えてみると良いでしょう。

受講料については次のページで詳しく確認できます。

司法書士試験の学習経験がある場合は、学習段階や必要性に応じてサブコースを選択します。たとえば択一対策から記述対策まで全てやり直したいならコンプリートを選択し、逆に「インプット学習だけで良い」という場合はミニマムを選ぶ、という具合です。

スタディング司法書士講座と他講座の比較

「スタディング司法書士講座」と「司法書士試験の対策講座を提供している競合6社」とを比較します。比較の対象となる講座の名称は次の通りです。

※各社に複数あるコースのうち「初学者向け」で「インプット学習からアウトプット学習までできる全部盛りコース」を選んでいます。

受講料の比較

はじめにスタディング司法書士講座の受講料を他社の受講料と比較します。スタディングを含めた7講座の税込通常価格は次の表の通りです。

| 講座 | 受講料 |

|---|---|

| スタディング | 99,000円 |

| フォーサイト | 107,800円 |

| ユーキャン | 169,000円 |

| アガルート | 272,800円 |

| 東京法経学院 | 346,500円 |

| 伊藤塾 | 476,000円 |

| LEC | 493,350円 |

司法書士講座の価格は各社間でばらついています。その中でスタディングは最安の価格帯です。10万円を切っており、費用面で非常に受講しやすい講座であると言えます。

でも価格帯で言えばフォーサイトとそれほど変わらないのでは?という人もいるでしょう。確かにそうなのですが、スタディングには「再受講の料金が一段と安い」という特徴があります。

再受講の料金まで考慮に入れた場合はスタディングのほうに価格メリットがあるでしょう。

講義時間の比較

次にスタディング司法書士講座の講義時間を他社の講義時間と比較します。スタディングを含む7講座の講義時間は次の表の通りです。

| 講座 | 講義時間 |

|---|---|

| スタディング | 約177時間 |

| フォーサイト | 約91時間 |

| ユーキャン | 約13時間 |

| アガルート | 約420時間 |

| 東京法経学院 | 約377時間 |

| 伊藤塾 | 約400時間 |

| LEC | 約570時間 |

講義時間はユーキャンが最も短いです。これはユーキャン司法書士講座が講義動画をポイント解説に留めていることによります。

次いで短いのがフォーサイトが91時間、その次がスタディングの177時間です。続くアガルート・東京法経学院・伊藤塾・LECはいずれも300時間超となっています。比較の中でスタディングは中くらいの長さに位置づけられます。

講義が短すぎる場合、動画視聴で基礎を理解することは望めなくなるでしょう。他方、講義が長すぎればインプット学習に時間がかかり過ぎてしまうでしょう。

この点、スタディングは短すぎず長すぎない講義動画を提供していますので、司法書士試験の基本事項を動画で学べるうえ、インプット学習を素早く1周できるようになっています。

以上のことから、動画を見て学ぶのが好きな人・得意な人はスタディング司法書士講座を最有力候補として検討するべきです。

アプリ対応の比較

最後にアプリ対応について比較します。アプリ対応とは「受講生の学習を総合的に支援するスマホ・タブレット対応アプリを提供しているかどうか」です。7講座のアプリ対応は次の表の通りとなっています。

| 講座 | アプリ対応 |

|---|---|

| スタディング | アプリあり |

| フォーサイト | アプリあり |

| ユーキャン | アプリなし |

| アガルート | アプリなし |

| 東京法経学院 | アプリなし |

| 伊藤塾 | アプリなし |

| LEC | アプリなし |

7つの講座の中でスタディングとフォーサイトだけがアプリを提供しており、iPhoneでもAndroidでも学習専用アプリを利用できます。いずれのアプリも講義動画の再生・保存、テキストの閲覧、問題演習などが可能です。

スマートフォンやタブレットにインストールできるアプリがあることにより、時間や場所を問わずサッと学習に入ることができます。スキマ時間で学習を進めたいならぜひアプリ対応済みの講座を選びたいところです。

ではスタディング・フォーサイトのアプリの使い勝手はどちらが優れているのでしょうか? 実際に両方を使ったことがある私の感想としてはスタディングのほうが細かい点で使いやすいです。

ちなみに、このような評価は私だけがそうというわけではなく、一般的だと思います。というのもアプリストアの評価で比較するとスタディングのほうが勝っているからです。

スタディングのアプリがあれば、職場の休憩時や家事の合間、通勤・通学中など、ありとあらゆる空き時間を活用して学習に取り組むことができます。忙しい人ほど「使える!」と感じることでしょう。

スマホでサッとアプリを立ち上げて学べるスタディングは特に専業受験生でない方には理想的な選択肢となっています。

スタディング司法書士講座を選ぶ3つのメリット

スタディング司法書士講座を受講すると次の3つのメリットが得られます。

「働きながら学習」に最適化されている

スタディング司法書士講座を選ぶメリットの1つめは「働きながら学習」に最適化されていることです。

生計を維持するためフルタイムの仕事やパート・アルバイトなどを継続しつつ、その合間を縫って司法書士試験の対策を進めたい人は多いでしょう。その場合、移動中や移動した先の空き時間で勉強することになります。

でも分厚い予備校テキストや参考書はかさばりますので、持ち歩くのが大変です。鞄が重いだけでも無意識のうちに学習のモチベーションが下がってしまいうのではないでしょうか。

隙間時間メインで勉強する状況でもスタディング司法書士講座なら「アプリで完結」します。だから自宅にいようが駅にいようがスマホ1台でWEBテキストを読めますし、講義動画も見られますし、問題演習まで可能です。

事実、スタディング司法書士講座で合格した人の中には働きながら合格を勝ち取った人が多くいて、彼らはスマホを活用することでわずかな空き時間を漏れなく学習に充てています。

合格者

働きながら学習するにあたり、必要な知識を短期間で習得するのに最適だと思い、スタディングでの学習を開始しました。

スマホやタブレット1台で学習が完結する点が非常に優れており、スキマ時間の勉強を積み重ねることができます。[出典]

合格者

フルタイムで働きながらだったがスタディングはビデオや問題集が短く区切られていてスマホで何時でも何処でも確認出来るようになっているので通勤中や昼休み、休憩時間等に周りの目があってもスマホ見ているとしか見えないので、勉強している事がバレない状態で学習を進めることが出来た。[出典]

合格者

私のように働きながら司法書士試験の勉強をしている方に共通の悩みは、勉強時間の確保だと思います。この点、スタディングの講座は、インプットの講義、アウトプットの問題集と過去問演習のすべてが、ちょっとしたスキマ時間で行うことが可能です。[出典]

全ての学習をスマートフォン1台に集約できる司法書士講座は私の知る限りスタディング以外にありません。重いテキスト・問題集を持ち運ぶことなくスマートに学習を進めたい方にとって、スタディングは理想的な選択肢となっています。

AIを用いた学習ができる

スタディング司法書士講座を選ぶメリットの3つめはAIを用いた学習ができることです。

AI・人工知能といった言葉を聞く機会が増えてきました。スマートスピーカーやお掃除ロボット・チャットボットなど、私たちの日常生活のさまざまな場面にAIが取り入れられています。

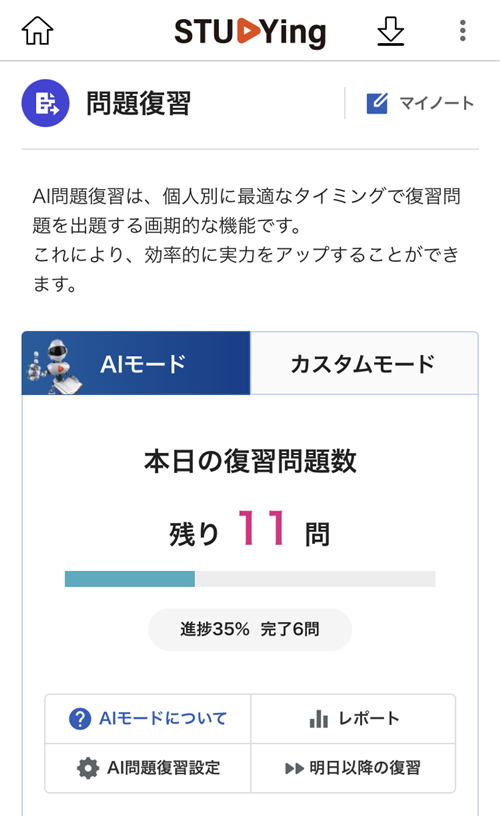

スタディングは2022年7月に「AI問題復習」をリリースしました。AIが割り出した最適なタイミングで復習問題が出題され、私たちはそれを解くことで最大の学習効果を得られるという仕組みです。

最適なタイミングをどのように求めているのでしょうか。秘密はこれまでの受講生の膨大な学習履歴データにあります。「同じ問題をどの程度時間をおいて解いたか」「正解か不正解か」といったデータをもとに、機械学習で復習タイミングが計算されています。

AI問題復習機能はまだリリースされたばかりで、その評価・評判は未知数です。とはいえAIが私たちの生活を豊かで快適なものにすることを私たちは知っています。資格試験の学習においても相当な威力を発揮してくれるはずです。

通信講座業界でここまで本格的にAI学習を導入したのは私が知る限りスタディングが初めてです。最先端技術の力を借りて司法書士試験の合格を目指しましょう。

再受講割引がある

スタディング司法書士講座を選ぶメリットの4つめは再受講割引があることです。

「試験に落ちたときのことなんて考えたくない!」という人もいるかもしれません。しかし司法書士試験は合格率が3~5%前後の難関資格です。力及ばず不合格になる可能性は全ての受験生にあります。

翌年以降も勉強し受験することを見越した場合、他の講座ではなくスタディング司法書士講座を受講するのが得策です。というのもスタディングは再受講割引を提供しているからです。

スタディングの再受講割引は更新版と呼ばれています。更新版を購入すると、もとの講座を最新年度版にアップデートできます。

最新版の価格は年によって変わるのですが、おおむね通常価格の半額程度となっています。ただでさえ安いスタディング司法書士講座を通常価格の半分の費用負担で受講できるのですから、圧倒的に財布にやさしいと言っても過言ではありません。

初回受験で失敗しても諦めず勉強を続ける予定の方はスタディング司法書士講座をぜひ利用してください。

スタディングの更新版についてはスタディングの再受講割引「更新版」とは?で解説しています。

最新の更新版の価格については次の公式ページをご覧ください。

スタディング司法書士講座のデメリット

どんな講座にもデメリットがあります。しかしデメリットを把握した上で受講すれば「こんなはずじゃなかった!」と後悔しなくて済みます。スタディング司法書士講座のデメリットを把握しておきましょう。

質問するのに料金がかかる

スタディング司法書士講座のデメリットの1つめは質問するのに料金がかかることです。

学習を続けていく中で不明点が出てくることは避けられません。しかしスタディング司法書士講座では質問はチケット制となっており、1回あたり1,000~2,000円ほどかかります。つまり無料で何度でも質問できるわけではないんです。

「ダメじゃん」と思ったのではないでしょうか。でも実際には良い面もあります。実はスタディングは無料の質問機能を削ぎ落とすことで講座の運営に要する人件費等の経費を減らしているんです。

そうすることで安価な受講料が実現し、私たちは多額の金銭的負担をすることなく受講ができます。なので無料質問ができないことが100%悪なわけではありません。

でも受講開始後、費用を節約するためどうしても無料で質問したいときもあるかもしれません。そのときはどうすれば良いでしょうか? 3つの代替手段があります。

- スタディング司法書士講座内を検索機能で検索する

- ウェブをGoogleで検索する

- Yahoo!知恵袋の資格カテゴリで質問する

まずはスタディングの検索機能を活用しましょう。疑問に思っていることに関するキーワードを検索窓に打ち込んでください。WEBテキストや問題集が一度に検索されます。ヒットした項目を読むだけでも疑問が解消するかもしれません。

講座の検索機能で不明点を解消できなかった場合はGoogleで検索してみましょう。おそらくあなたが抱いている疑問は他の誰かも疑問に思って調べています。時には司法書士試験の講師のブログに欲しかった情報が書かれていることも。

ウェブ検索で問題が解決しなければ賢い人に助けてもらいましょう。Yahoo!知恵袋で相談してみてください。礼儀正しくしていればきっと知恵袋ユーザーの方が助けてくれます。実際の質問例もたくさんあります。無料サービスですのでありがたく使いましょう。

上記3つの代替手段を活用すれば、スタディング司法書士講座で質問するのに料金がかかるとしても大きな問題にはならないはずです。

製本テキストが意外と高い

スタディング司法書士講座のデメリットの2つめは製本テキストが意外と高いことです。

オプションのレビューでお伝えした通り、スタディング司法書士講座では冊子版オプションという名称の製本テキストを購入できます。価格は27,500円です(2023年4月現在)。

講座本体の受講料が安いと喜んでいたら、欲しかったテキストが2万円超えであるとわかり「テキストは欲しいけど購入を迷ってしまう」という方、いるんじゃないでしょうか。その気持ち、よくわかります(私がそうだったので)。

でもよくよく考えてみましょう。仮にスタディング司法書士講座で1年間、365日にわたって勉強したとします。そうすると27,500円のテキストの1日あたりのコストはたったの「約75円」です。実は缶コーヒー1本よりも安い。

これからあなたは司法書士試験の合格という高い目標を掲げて、毎日勉強することになります。そうする中でもし手元に製本テキストがあれば快適に勉強できることでしょう。自然と目標を達成できる可能性も少し高まります。

合格をお金で買うことはできません。でも合格する可能性を少し引き上げることならお金で実現できます。その費用は毎日の缶コーヒー1本に満たない程度。それくらいの額なら自分への投資と思って使ったほうが早く幸せに近づくのではないでしょうか。

「それでもやっぱり2万円以上のコストは痛い…」と思われるかもしれません。確かにそうですよね。では視点を少し変えて、講座本体が安くなるタイミングを狙ってみると良いのではないでしょうか。

後述しますが、実はスタディング司法書士講座は期間限定キャンペーンで5千円~1.5万円程度安くなることがあります。そのときに講座本体を安く購入すれば、冊子版オプションにかかる出費をかなりの程度相殺できますよね。

スタディングのキャンペーン情報は割引情報まとめ記事で随時発信していますのでチェックしてみてください。

スタディング司法書士講座はこんな人におすすめ

以上の内容を踏まえて、スタディング司法書士講座がどんな人にあっているのかを述べていきます。

まずはスタートしたい人

スタディング司法書士講座はまずはスタートしたい人にお勧めできます。

「司法書士試験に挑戦してみたい。でも勉強を継続できるかどうか不安」。そう思って一歩踏み出せない方は多いようです。

問題になるのは「お金」と「時間」です。まず「お金」に関して言うと、司法書士試験の対策講座に申し込むだけで一般的には数十万円はかかります。

それだけ多額の費用をかけると、途中で続けられなくなってしまったときの経済的ダメージが大きくなりすぎます。だからスタートを切ることも難しく感じてしまうわけです。

この点、スタディング司法書士講座は受講料は5万~10万円。この金額であれば仮に撤退する判断に至ったとしても「良い勉強になった」と思って諦めがつきます。だから始めやすいんです。

「時間」に関して言うと、たいていの司法書士講座は講義もテキストも重厚長大です。こんなにボリュームがあるなら、自分には到底試験合格は不可能なのではないかと思ってしまいます。

でもスタディングの講座内容は情報を厳選した最小構成の司法書士講座です。「これなら自分でも1周できそうだし、続けて2周、3周できるかもしれない」と思わせてくれます。

どこまで続けられるかは今の段階ではわかりませんよね。それでも挑戦してみたいなら、必要な費用を抑えつつ、ミニマルに学習できるスタディング司法書士講座をぜひ活用しましょう。

スタディング司法書士講座では「択一式対策」と「記述式対策」を分けて受講することも可能です。リスクを最小限にしたい場合は検討してみてください。

アプリを活用して学習したい人

スタディング司法書士講座はアプリを活用して学習したい人にお勧めできます。

司法書士試験を攻略するには通常3,000時間の勉強が必要と言われています。ゆえに以前は、毎日机の前に腰かけてゆっくりと参考書を広げる余裕のある人しか司法書士試験の合格を目指せませんでした。

でもスタディングが司法書士講座を提供するようになってからは状況が変化しています。スタディングなら紙の教材がなく、学習をアプリに集約できるからです。

たとえフルタイムで仕事をしていようと、毎日の学業・アルバイト・部活動・家事育児に奔走していようと、その合間にスマホを取り出すことはできるはず。

そしてアプリをサッと起動すれば学び始めることができる。「今、ここ」を学習の機会に変えられる。だから多忙な人も司法書士試験に挑戦できる。スタディングはそんなチャンスを私たちに与えてくれます。

忙しいことを言い訳にせず、アプリで学習し合格を勝ち取る。そのように覚悟を決められる人はスタディングをぜひ受講しましょう。

費用を抑えつつ添削指導も受けたい人

スタディング司法書士講座は費用を抑えつつ添削指導も受けたい人にお勧めできます。

受講料の比較のところでスタディングとフォーサイトが安いことをお伝えしました。一定の合格可能性を確保しつつ費用を抑えたいなら、この2つのうちいずれかを選ぶと良いでしょう。

ここでスタディングを選ぶ場合、再受講の料金も抑制できるという利点をお伝えしましたが、スタディングにはもう1つフォーサイトにはないポイントがあります。それはスタディング司法書士講座には添削指導がついていることです(合格コース コンプリートのみ)。

添削付きのコースでは不動産登記法(3問)、商業登記法(3問)の添削を受けられます。この数は決して多いとは言えません。

しかし自分では気づけないようなミスや改善ポイントを講師に指摘してもらうことができ、記述の答案作成力をブラッシュアップできることは確実です。

「料金は最小限が良い、でも添削は受けておきたい」。そんな要望を満たしてくれる講座はスタディング司法書士講座以外にありません。ぜひ受講しましょう。

よくある質問

スタディング司法書士講座のよくある質問に答えます。

受講料はいくら?

スタディング司法書士講座の料金は次の表の通りです(2025年7月18日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| ミニマム | 49,500円 |

| ベーシック | 69,300円 |

| スタンダード | 89,100円 |

| コンプリート | 99,000円キャンペーン割引価格 93,500円 |

| コンプリート 【冊子テキスト付】 | 119,500円キャンペーン割引価格 108,500円 |

| 冊子版オプション (2026年度版 司法書士 基本講座テキスト) | 29,800円 |

| 司法書士 オプション 問題集+暗記ツールセット [2026年度試験対応] | 44,000円 |

スタディング司法書士講座の公式サイトでは、最新の価格情報はもちろん「コースの詳細」「更新版(再受講割引)」の有無・料金、「講師の公式プロフィール」「合格者の声の有無・内容」なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。

冊子版オプションは購入するべき?

冊子版オプションは迷うなら購入しておくのがおすすめです。

スタディング司法書士講座の冊子版オプションの内容はWEBテキストと基本的に同一です。WEBテキストだけでも学習自体は十分できるので、必要性を感じない人は入手しなくて構いません。

その一方で「買おうかどうしようか」と迷う人は「そもそも紙の教材無しで大丈夫?」「テキストに書き込みできたほうが勉強しやすい気がする」といった何らかの不安がある人だと思います。

そういったネガティブな感情はこれから先の学習の妨げになります。常に「紙のテキストがもしあったら…」と考えてしまい、集中力が削がれてしまうんです。

年に1度の試験に向けて勉強するのですから、阻害要因は極力取り除き、自分の精神状態をクリアにしておくべきでしょう。

「27,500円もするので即断はできない…」と感じる人もいると思います。でも365日にわたって毎日使ったとしたら、1日あたりはわずか約75円です。約75円で「紙の教材がないことによる不安」を解消できますし、書き込みができて勉強もはかどるようになります。

試験に落ちてしまったとき「冊子版オプションのコストを惜しまなければよかった」「紙のテキストがあればきっと合格していた」、そんな後悔はしたくありませんよね。

なので少しでも迷う気持ちがあるのであれば、心の状態を良好に保ち、後になって後悔しないための必要経費として冊子版オプションを買っておくことを勧めます。

冊子版オプションのレビューの箇所も読んでみてください。

クレジットカードで分割払いできる?

スタディング司法書士講座はクレジットカードを使った分割払いに対応しています。VISA、Master、JCB、Amexのカードが利用可能です。

分割回数・分割手数料の詳細はカードを発行した会社との契約によりますので、必要に応じてカード会社に問い合わせましょう(手元のカードの裏面に問い合わせ先が載っています)。

クレカで分割払いをする際の手順・注意点はカード支払い(一括・分割)の手順・注意点の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

ローンで分割払いできる?

スタディング司法書士講座は信販会社(JACCS)のローンによる分割払いに対応しています(決済額が4万円以上の場合のみ利用可)。

ローンで分割払いをする際の手順・注意点はローン分割払いの手順・注意点と支払額節約法の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

iPadで受講できる?

スタディング司法書士講座はiPadでも受講できます。詳しくはスタディングをiPadで受講する2つの方法と注意点の記事をチェックしてみてください。

最安値で購入・受講する方法

2018年からほぼ毎年スタディングを受講している私がスタディング司法書士講座を安く購入する方法について解説します。

キャンペーンを利用する

スタディング司法書士講座では年に5~6回キャンペーンが実施されています。キャンペーン期間中は対象講座が5,000円~15,000円ほど安くなりますので、ぜひ利用しましょう。

キャンペーンの最新情報とキャンペーンが実施されやすい時期についてはスタディングの割引情報まとめ記事で発信しています。随時更新していますのでブックマークしていただき、時々チェックしてください。

割引クーポンを利用する

スタディングでは割引クーポンを使用して5~10%OFFの価格で講座を申し込むことができます。クーポンを獲得する方法はいくつかありますが、ひとまず次の2つのクーポンのいずれかを狙っていただくのが良いと思います。

- スタディングに新規登録する際にもらえる5%OFFまたは10%OFFクーポン

- スタディングに登録済みの方の場合は毎年1月・4月・7月に配布されている10%OFFクーポン

クーポンの獲得方法について詳しく知りたい方はスタディングのクーポンを獲得する方法と注意点の記事をご覧ください。

スタディングのキャンペーンとクーポンは併用可能です。つまり2つの割引を同時に使うことにより通常価格よりもかなり安く受講申し込みができます。

ただし、あまりにも併用することを狙い過ぎると十分に講座を検討できないまま申し込みをすることになったり、逆になかなか申し込みができず学習機会を逃がす結果になってしまうかもしれません。

併用は「たまたまキャンペーン期間中にクーポンをゲットできた」ときに実行するのがお勧めです。

更新版やWライセンス応援割を利用する

スタディングを受講するのが2回目以降の方はキャンペーンやクーポン以外の割引制度も活用できます。

スタディング司法書士講座の受講履歴がある場合は更新版を利用できるかもしれません。料金は通常価格の半額ほどになることが多いです。更新版の利用可否を次のページでチェックしましょう(ページ下部に更新版の情報があります)。

スタディングで司法書士講座以外の講座を受講したことがある場合はWライセンス応援割を使って司法書士講座を受講できるかもしれません。更新版ほどではないものの、割引価格で申し込めます。

Wライセンス応援割の利用可否を次のページでチェックしましょう。

更新版の解説記事とWライセンス応援割の解説記事も用意しています。詳しく知りたいときにご覧ください。

この記事のまとめ

スタディング司法書士講座はオンライン特化の試験対策講座です。スマートフォン1つでインプット学習からアウトプット学習まで、合格に必要なすべてのことに取り組めます。

本編で触れませんでしたが、スタディングを運営するKIYOラーニングは東証マザーズ上場企業です。上場企業が運営する数少ない通信講座としてスタディングは今後も業界をリードし、信頼と実績を積み重ねていくことでしょう。

そんなスタディングが提供する最先端のオンライン学習システムを最大限に活用すれば、司法書士試験の合格もきっと勝ち取れます。独立開業や就職・転職後の未来をつかむために、スタディング司法書士講座の受講をスタートしましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。