宅建試験に一発合格済みの宅建士杉山貴隆です。

今回は宅建の独学に必要な期間についての私の考えをお伝えします。この記事で合格に必要な期間についての考え方と目安をおさえて、独学合格への道をもう一歩進んでいきましょう。

宅建の独学に必要な期間

結論からお伝えすると宅建の独学に必要な期間は人によって違います。

「それは答えになってない!」と思われたかもしれません。でも本当に全ての人に一律に適した期間なんて存在しないんです。

なぜなら日々学習に使える時間が人によってバラバラだから。一人ひとり仕事の有無やプライベートの状況が違うので、必要な期間も人によって変わってきます。

でも安心してください。以下であなた自身に必要な期間を見極めるための計算方法を解説します。またいろいろなケースに応じた目安の期間についても述べていきます。もう少しお付き合いください。

期間の計算方法

宅建の独学に必要な期間は次の手順で計算できます。

- 自分自身の仕事・学業やプライベートの状況を振り返り、日々の勉強時間をN時間と設定する

- 毎日N時間ずつ勉強することを前提に、300時間を消化するのに必要な期間を割り出す

ステップの1番目は日々の学習時間の設定です。毎日どのくらいの時間勉強できそうかは何となく自分でわかると思います。たとえば毎日1時間の勉強時間を確保できると思うなら「日々の勉強時間は1時間」と設定します。

ステップの2番目は300時間を消化するのに必要な期間の割り出しです。「300時間」とは何かというと宅建試験に合格するにはこれくらいは必要だとされる標準学習時間を示しています。

言い換えると、知識がない状態からスタートして300時間の学習で合格ラインにたどり着けると言われているため、ここでもその数字を使っています。

ステップ1で設定した学習時間をもとにして、300時間を消化するのにどのくらいの日数が必要かを考えましょう。先の例で考えると「毎日1時間勉強できそうだ」と設定しましたので、300時間を消化するのに必要な期間は300日(およそ10ヶ月)です。

上記の計算をあなた自身の状況に置き換えれば必要な学習期間が求められます。

期間の目安

ここからはパターン別の期間の目安を解説します。はじめに「毎日3時間ずつ勉強できる場合」と「毎日5時間ずつ勉強できる場合」を見ていきます。

次に応用編として「平日は1時間ずつ、休日は3時間ずつ勉強できる場合」と「平日は2時間ずつ、休日は4時間ずつ勉強できる場合」も解説します。

前述の計算方法の具体例として参考にしてください。

毎日3時間勉強できる場合

はじめに毎日3時間勉強できる人の学習期間について考えます(このパターンに該当するのは「フルタイムの仕事をしているけど残業がないので毎日3時間は確保できそう」といった人や「家のことで忙しいけど主婦だから何とか時間は作れる」といった人です)。

毎日3時間ということは100日続ければ300時間を消化できます。したがって必要な期間は100日(3ヶ月と少し)です。

毎日5時間勉強できる場合

次に毎日5時間勉強できる人の学習期間について考えます(このパターンに該当するのは「夏休みで時間に余裕のある学生さん」や「失業中の方」などです)。

毎日5時間ということは60日続ければ300時間を消化できます。したがって必要な期間は60日(2ヶ月)です。

平日は1時間、休日は3時間勉強できる場合

次に平日は1時間、休日は3時間勉強できる人の学習期間について考えます(仕事が忙しめのサラリーマンはこちらに該当すると思います。ちなみに私はこのパターンでした)。

計算の都合上、週休2日と仮定します。つまり1週間のうち平日5日間は1時間ずつ学習し、休日2日間は3時間ずつ学習するということです。

この場合、1週間で確保できる学習時間は11時間。これを28週にわたって継続すると300時間を消化できます。したがって必要な期間は28週(196日。およそ6か月半)です。

上記の計算には含めていませんが、実際には休日は土日だけでなく祝日(GW等)もあります。祝日があることも考慮に入れると必要な期間は6か月半よりもう少し短くなると考えられます。なのでここはキリよく「ちょうど6か月必要」とみても良いでしょう。

平日は2時間、休日は4時間勉強できる場合

最後に平日は2時間、休日は4時間勉強できる人の学習期間について考えます(仕事がそんなに忙しくないサラリーマンの方はこちらに該当します)。

計算の都合上、週休2日と仮定します。つまり1週間のうち平日5日間は2時間ずつ学習し、休日2日間は4時間ずつ学習するということです。

この場合、1週間で確保できる学習時間は18時間。これを17週にわたって継続すると300時間を消化できます。したがって必要な期間は17週(119日。およそ4ヶ月)です。

「スケジュール管理に自信がない…」という人へ

「1日何時間って決めたとしても、そんなに毎日勉強を続けられる自信が無いなぁ…」

と感じる方もいるかもしれません。それに対する私の意見は少し厳しめですが「そこが独学で合格できる人とできない人の分かれ目になる」というものです。

やはり独学で宅建に合格できる人は自分で設定した学習時間を日々淡々とこなし続けられます。逆に独学で宅建に合格できない人は自分で設定した学習時間をなかなか守れません。この現実は直視しておく必要があると思います。

といっても学習スケジュールの管理が性格的に難しいとか、仕事などの都合で無理だという場合でも、宅建の合格自体を諦める必要はありません。そういう人は単に「独学」する代わりに「通信講座」の方向に舵を切ればOKです。

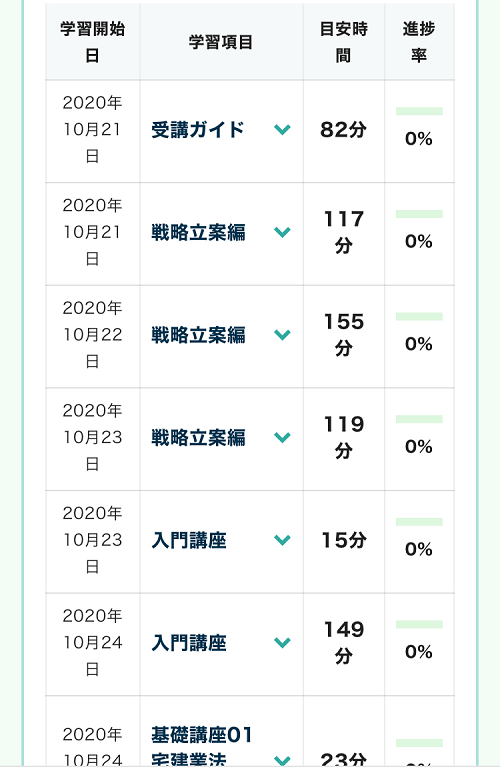

というのも、私が実際に受講した上でレビューしているフォーサイト宅建士講座では学習スケジュールの管理をeラーニングアプリに丸投げできてしまいます。

最初に少し設定が必要ですが、設定後はアプリ側で「今日はこの範囲をやりましょう」という具合に指示してくれます。具体的な指示があるので学習を進めやすいです。

とはいえどうしても予定通りに勉強が終わらない日もあるかもしれません。その場合も「どの範囲の予定が終わっていないのか」を明示してくれますので、後で挽回しやすいです。

計画的な学習が苦手な方でも、このように通信講座のアプリにスケジュール管理を任せることにより宅建合格を目指せると言えます。

* * *

ここまで聞いて「独学で合格したかったんだよなぁ。通信講座はちょっとなぁ…」と思う人もいるでしょう。気持ちはとてもよくわかります。

でも、あなたがやるべきことは独学にこだわることなのでしょうか? そうではないと思います。あなたがやるべきは宅建試験に合格して資格を取り、就職するとか年収を上げるといった「未来を豊かにすること」のはず。

そうであれば目標に近づくための手段はある程度柔軟に考えても良いのではないでしょうか。今一度スケジュールの管理を自分でやるか、アプリに任せるかを検討し「独学」「通信講座」のいずれかを選択していただければと思います。

この記事のまとめ

今回は宅建の独学に必要な期間についてお伝えしました。要点を復習しましょう。

- 宅建の独学に必要な期間は人よって異なる

- 日々の勉強時間を決めて、それを前提すると300時間消化するのに何日かかるかを考えると良い

- スケジュール管理に自信がない場合は独学にこだわらず通信講座の受講も柔軟に検討する

この記事を読み終わったらぜひ自分にとって必要な学習期間を実際に計算してください。10月中旬の本試験日まで時間の余裕があるのか無いのか等、必ず新しい気づきが出てくるはずです。

以上、参考になれば幸いです。