2018年版・2020年版・2021年版・2022年版のスタディング宅建士講座を実際に購入・受講し研究している宅建士杉山貴隆です。

スタディング宅建士講座に関する情報を探しても受講経験に基づいた1次情報がほとんど見つからず、困っていませんか?

そんな方に向けて、今回はスタディング宅建士講座を実際に購入・受講し、実体験に基づいてレビューします。この記事を読んでわかることは次の通りです。

- スタディング宅建士講座を受講した感想

- スタディングの特徴・他社との違い・メリット・デメリット

- 最安値で購入し受講する方法

ぜひ参考にしてみてください。

※以下のレビューは「宅建士合格コース 2022年度試験対応」に基づいています。

- キャンペーン情報

- 2025年7月1日現在、スタディング宅建士講座では夏の合格応援キャンペーンを実施中です。対象講座の受講料が3,300円OFFとなっています(2025年7月31日まで)。

⇒ 【スタディング公式】キャンペーン一覧 - 割引クーポン情報(10%OFF)

- 2025年7月1日現在、スタディング宅建士講座では新規登録した方に10%OFF割引クーポンを配布しています。キャンペーンとクーポンの併用も可能です。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 無料お試し・新規登録 - 学割クーポン情報(20~30%OFF)

- スタディング宅建士講座はスタディング学割(20%OFFクーポン)およびガクチカ応援割引(30%OFFクーポン)の対象講座です。

⇒ 【スタディング公式】スタディング学割

⇒ 【スタディング公式】ガクチカ応援割引 - クーポンの獲得方法や使用時の注意点

- その他のクーポンの獲得方法や持っているクーポンの確認方法・使用方法は次の記事で解説しています。

⇒ 【キリュログ】スタディングのクーポンを獲得する5つの方法と3つの注意点 - 安い時期

- スタディング宅建士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①新年を記念した割引クーポンが配布される「12月・1月」

②夏季の割引クーポンが配布される「7月・8月」

③合格応援キャンペーンが実施される「3月・5月・7月・9月・11月・12月」

④スタートダッシュ応援キャンペーンが実施される「10月または11月」

※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のキャンペーン等 実施時期

時期(2021年) キャンペーン等の名称 内容 2021年4月 新年度スタートダッシュ

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年5月 春のスタート応援

キャンペーン対象講座

2,200円OFF2021年7月開始

2021年8月終了夏の合格応援10%OFF

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年8月 夏の合格応援キャンペーン 対象講座

1,100円OFF2021年10月 合格応援キャンペーン 対象講座

1,100円OFF2021年10月 秋の感謝祭10%OFFクーポン 全商品10%OFF

クーポン提供2021年11月開始

2021年12月終了冬の応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2021年12月17日開始

2022年1月31日終了年末&お年玉クーポン 全商品10%OFF

クーポン提供時期(2022年) キャンペーン等の名称 内容 2022年3月10日開始

2022年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年4月16日開始

2022年4月30日終了新年度スタート応援

10%OFFクーポンプレゼント対象講座

10%OFFクーポン提供2022年5月16日開始

2022年5月31日終了不動産関連資格

取得応援キャンペーン対象講座

2,200円OFF2022年7月5日開始

2022年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年7月19日開始

2022年8月31日終了夏の合格応援

10%OFFクーポン対象講座

10%OFFクーポン提供2022年10月14日開始

2022年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年10月17日開始

2022年10月31日終了秋の感謝祭10%OFFクーポン

プレゼント全商品10%OFF

クーポン提供2022年11月22日開始

2022年11月30日終了スタートダッシュ

応援キャンペーン対象講座

2,200円OFF2022年12月16日開始

2023年1月31日終了冬のスタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年12月17日開始

2022年12月31日終了年末感謝&新年応援

15%OFFクーポン15%OFFクーポン

2枚提供時期(2023年) キャンペーン等の名称 内容 2023年3月10日開始

2023年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年5月15日開始

2023年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年7月3日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年7月19日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

2枚提供2023年8月1日開始

2023年8月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

1枚提供2023年10月13日開始

2023年10月31日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座

3,300円OFF2023年11月20日開始

2023年11月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2023年12月11日開始

2023年12月31日終了冬の学習応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF時期(2024年) キャンペーン等の名称 内容 2024年1月1日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン

15%OFFクーポン対象講座

15%OFFクーポン提供2024年1月15日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座

Q&Aチケット20枚増量2024年3月8日開始

2024年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年5月15日開始

2024年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年6月25日開始

2024年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年7月5日開始

2024年7月22日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月1日開始

2024年8月13日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月16日開始

2024年8月31日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年10月18日開始

2024年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年10月18日開始

2024年10月31日終了新規登録者向け15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2024年11月21日開始

2024年11月30日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座

3,300円OFF時期(2025年) キャンペーン等の名称 内容 2025年1月1日開始

2025年1月31日終了新年合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年1月1日開始

2025年1月14日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年1月17日開始

2025年1月31日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年2月21日開始

2025年2月28日終了2月のスタートキャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年3月17日開始

2025年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年4月16日開始

2025年4月30日終了期間限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年5月15日開始

2025年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年5月19日開始

2025年5月31日終了会員限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年6月20日開始

2025年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF- 合格お祝い制度

- 2025年7月1日現在、スタディング宅建士講座ではAmazonギフト券3,000円がもらえる合格お祝い制度を設けています。詳細ページはこちら。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 合格お祝い制度 - 再受講割引

- 2025年7月1日現在、スタディング宅建士講座では再受講割引コース「更新版」が提供されています。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 コース一覧・購入 - Wライセンス応援割

- スタディング宅建士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【スタディング公式】Wライセンス応援割

スタディング宅建士講座を受講してレビュー

スタディング宅建士講座を実際に受講してレビューします。

動画の解説ほうが好きだな…という方のためにスタディング宅建士講座を受講している様子がわかる3分のYouTube動画を作りました。ぜひご覧ください。

注:1分10秒あたりで左上のキャプションに「動画ダウンロード(iOSアプリのみ)」と表示されますが、現在はAndroidアプリでも動画ダウンロードが可能となっています。

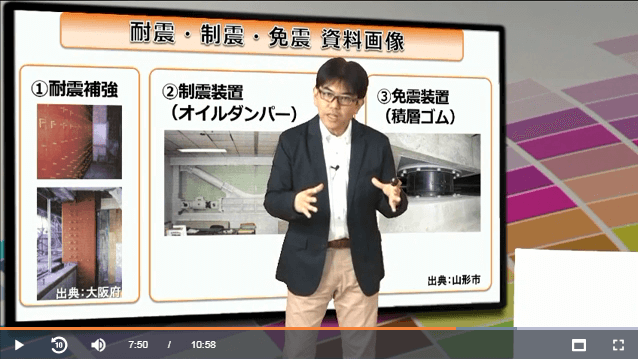

「基本講座」のレビュー

スタディング宅建士講座の基本講座をひとことで言い換えると知識をインプットしやすい基礎力養成講座です。

なぜスタディング宅建士講座の基本講座は知識をインプットしやすいのでしょうか。主な理由は次の3つです。

- 科目・法律の全体像を明示してくれるから

- 抽象的な法制度を具体例に置き換えてくれるから

- 講義とWEBテキストの2段構えで知識を得られるから

以下で1項目ずつ深堀りしていきます。

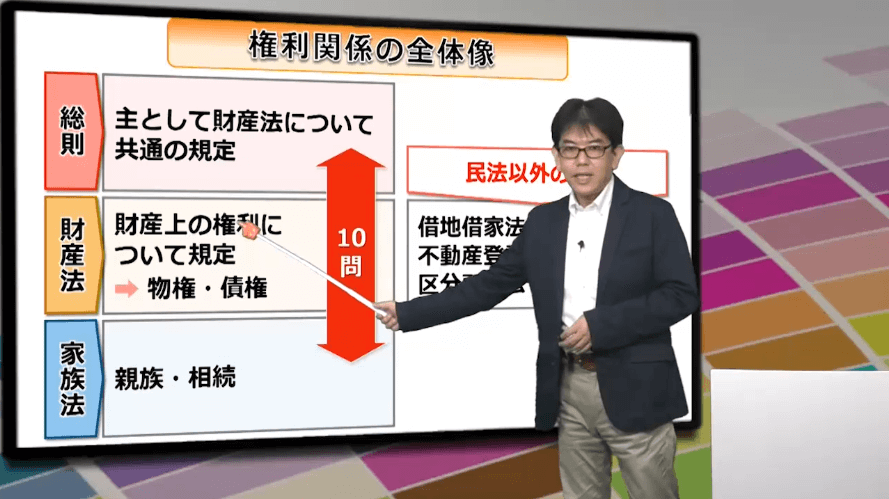

科目・法律の全体像を明示してくれる

基本講座で知識をインプットしやすい理由の1つめは新しい科目や法律を学習する際、最初に全体像を明示してくれるからです。

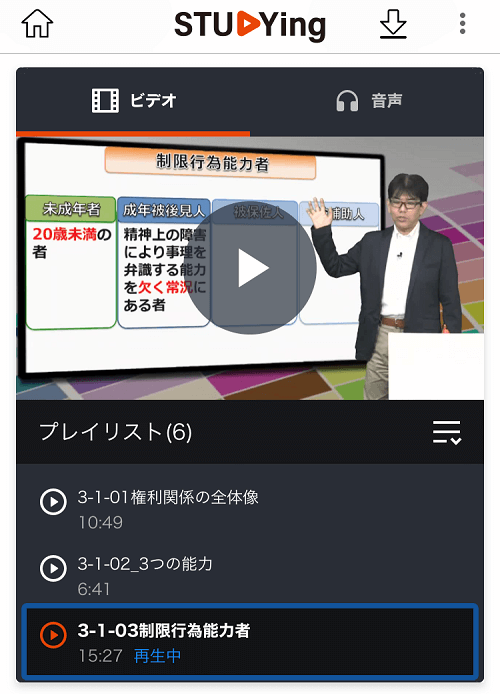

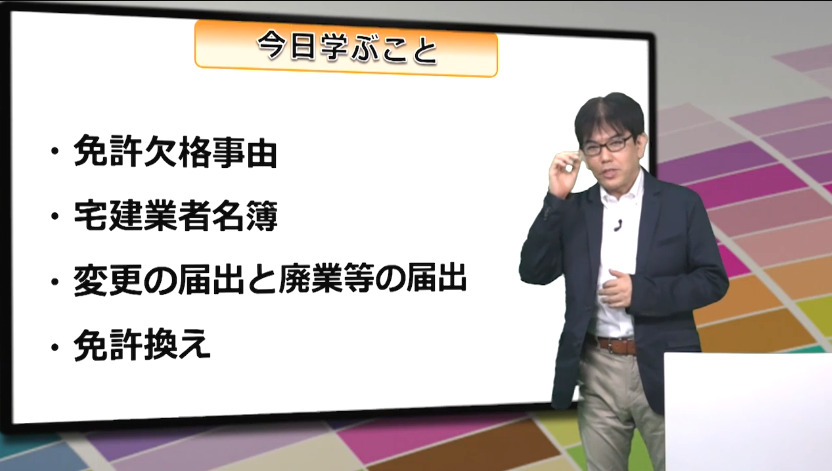

たとえば権利関係の全体像を講師が解説しているシーンは次の画像のような感じです。

総則・財産法・家族法の3つの柱を全体像として明示しています。

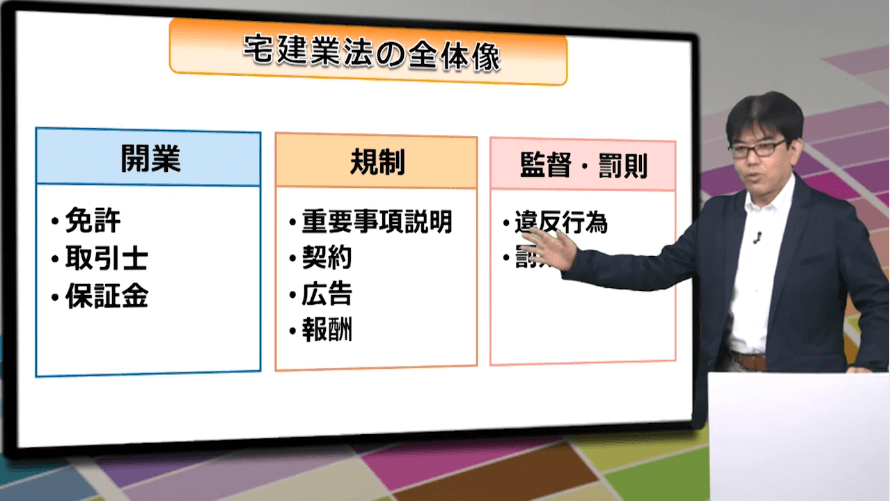

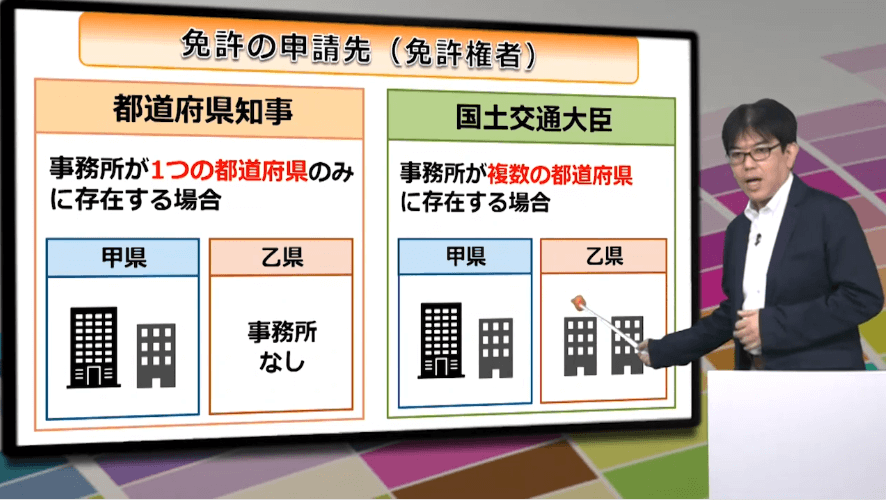

宅建業法の全体像を講師が解説しているシーンはこんな感じです。

開業・規制・監督罰則の3つの柱を全体像として明示しています。

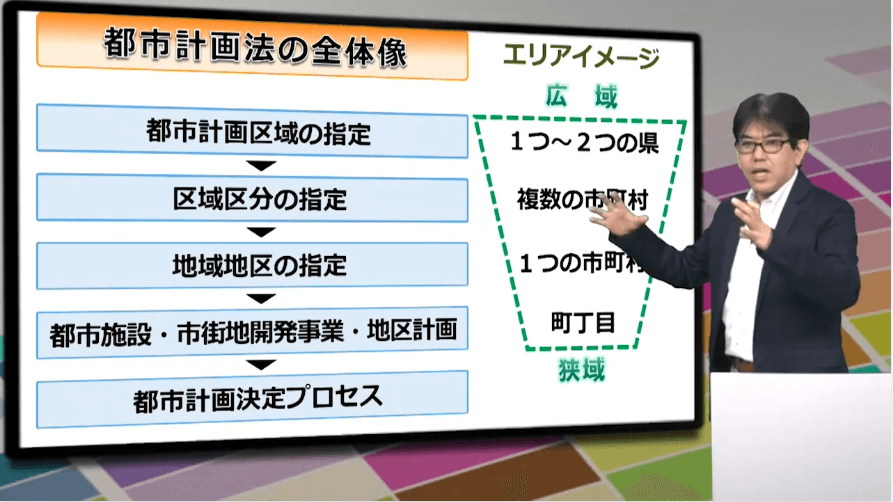

都市計画法の全体像を講師が解説しているシーンはこんな感じです。

都市計画区域の指定から都市計画決定プロセスまでの5つのステップを全体像として明示しています。

このように全体像が明示されるので受講する側が迷子にならずに済むんです。

宅建試験はどの分野も学習するべき事項が膨大にあります。そのため一般的な教材を使って学習を続けていると「今これを学ぶ意味は何だろう?」「今学んだ内容はどのくらい重要なんだろう?」と疑問符で頭がいっぱいになりがちです。

これはいわば「宅建の受験勉強という森の中で目的地を見失い、迷子になっている」状態で、こうなると学習の意欲が低下し効率も落ちてしまいます。

スタディング宅建士講座ではそんな事態を防止するためにこれから勉強することの大枠を先に解説し、全体の中での位置づけと重要さの度合いを明確化してくれます。

おかげで受講生は先々を見通すことができますし、勉強の力の入れどころ・抜きどころを前もって意識できます。自然とモチベーションが途切ることもなくなり、勉強の効率も維持されます。

抽象的な法制度を具体例に置き換えてくれる

基本講座で知識をインプットしやすい理由の2つめは宅建試験で学習する抽象的な法制度を具体例に置き換えて説明してくれるからです。

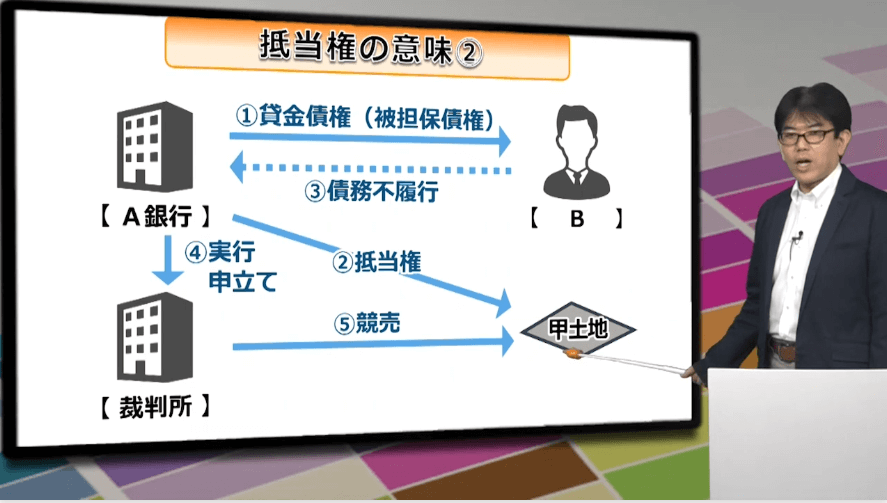

たとえば権利関係の抵当権の項目では抵当権という法制度を「A銀行」「債務者B」「裁判所」「土地」を交えた具体例に置き換えて図解しています。

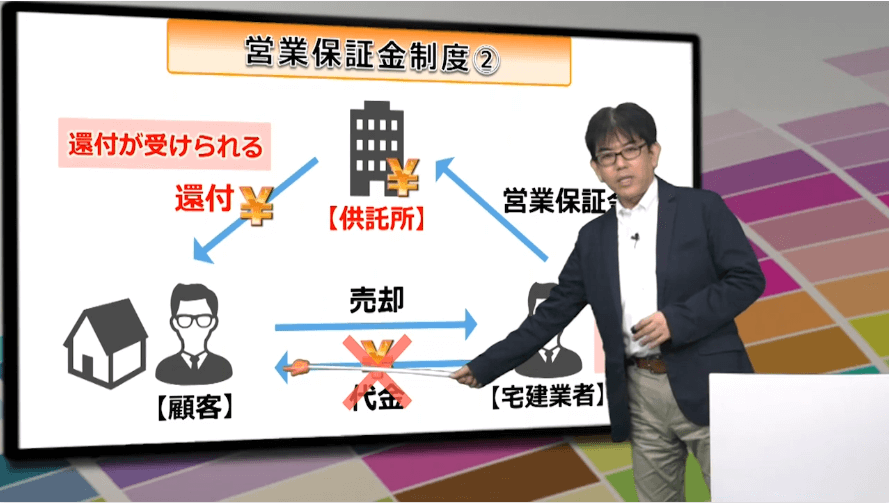

宅建業法の営業保証金の項目では営業保証金制度という法制度を「宅建業者」「供託所」「顧客」を交えた具体例に置き換えて図解しています。

このようにスタディングの講義では法律の条文だけを追い続けるのではなく、登場人物や機関を登場させた設例に基づいて制度の理解を深めることが徹底されています。

それにより受講生は当事者間の利害関係を捉えやすくなり、抽象的でとっつきづらい法律を明確にイメージできるようになります。

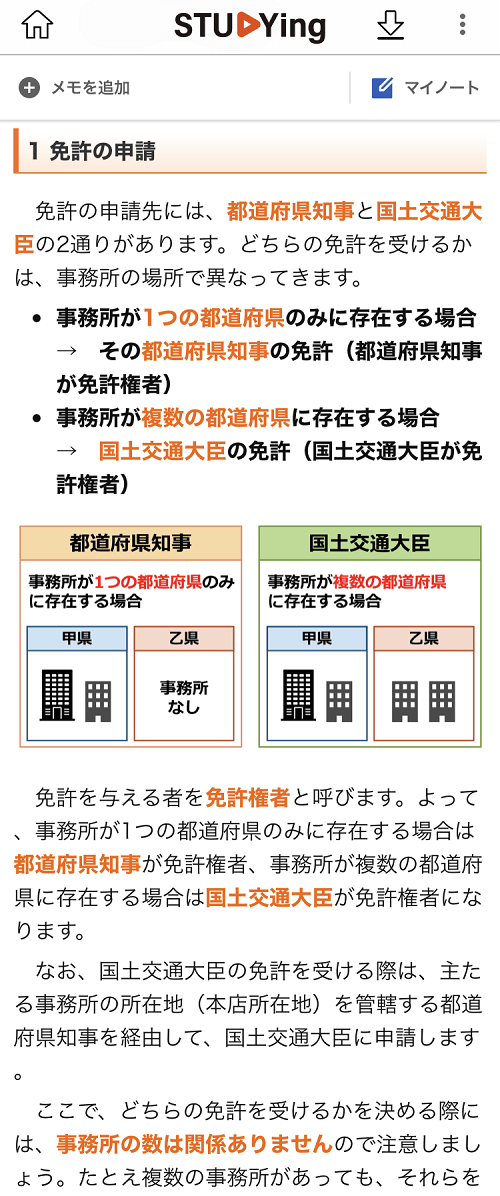

講義とWEBテキストの2段構えで知識を得られる

基本講座で知識をインプットしやすい理由の3つめは講義とWEBテキストの2段構えで知識を得られるからです。

たとえば市販されている宅建試験の教材で独学する場合、分厚くて専門的なテキストをひたすら読み続けることになります。でも小難しい法律のことが書かれた本を予備知識無しの状態で淡々と読み続けていくのは精神的にかなり辛いです。

これに対しスタディング宅建士講座では講義動画(ビデオ講座)とWEBテキストという2つのインプット教材が用意されています。はじめのうちは講義動画を再生して見るだけで良いので気楽です。

動画の視聴を続けているといつの間にか学習内容の概要・重要ポイントがわかるようになってきます。続いてWEBテキストを読み込むことで細かい論点や補足的な知識をおさえていきます。

「講義で概略をつかんでWEBテキストで深く学ぶ」という2段構えなので、ごく自然なステップで宅建試験の攻略に必要な知識を習得できるというわけです。

スタディング宅建士講座の基本講座は無料お試し講座で体験可能です。ぜひ次のページで無料講座をスタートしてください。

WEBテキストについては別の記事で詳細にレビューしました。そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。

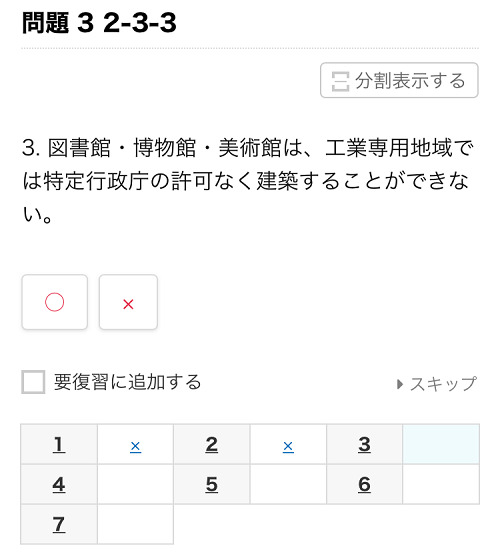

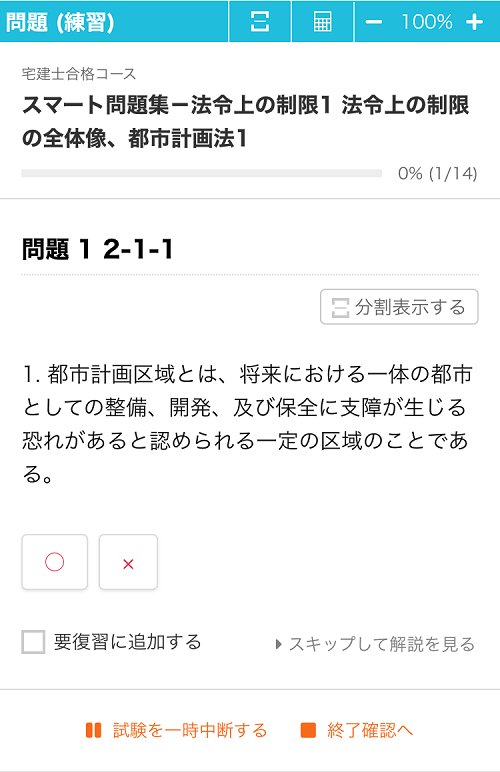

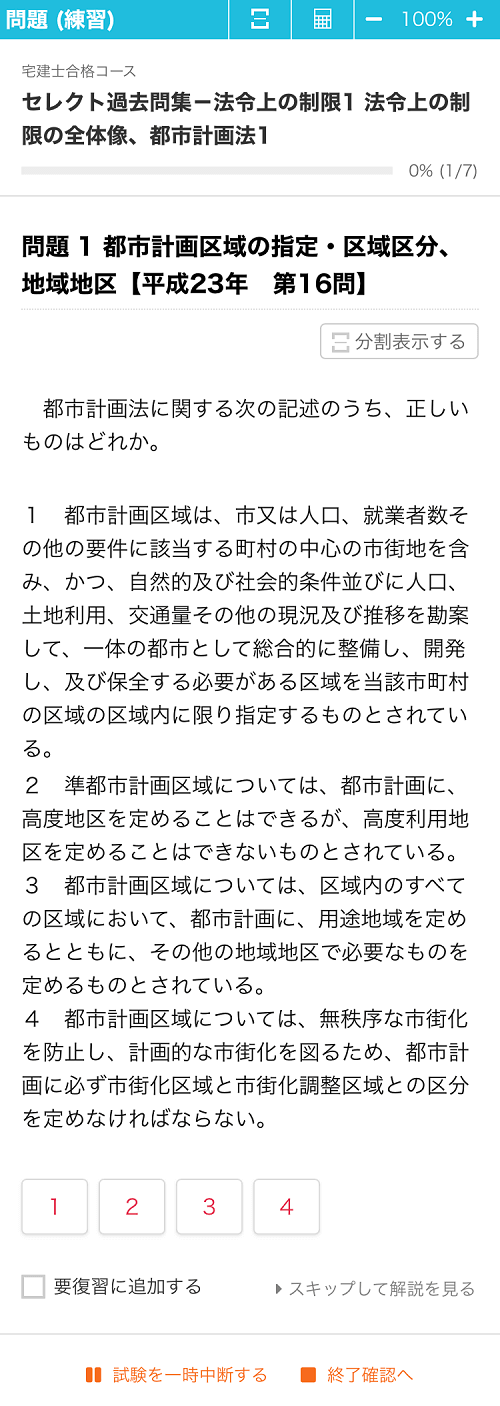

「問題演習システム」のレビュー

スタディング宅建士講座ではスマート問題集・セレクト過去問集・過去13年分テーマ別過去問集を利用できます。3つの問題集で共通して使われている問題演習の仕組みをひとことで言い換えると解答力が身に付きやすいデジタル問題演習システムです。

なぜスタディング宅建士講座の問題演習システムは解答力がつきやすいのでしょうか。主な理由は次の3つです。

- 練習モード・本番モードで段階的に実力アップできるから

- 自動採点・自動集計機能で自分の実力をモニタリングできるから

- 復習のための機能が充実しているから

以下で1項目ずつ深堀りしていきます。

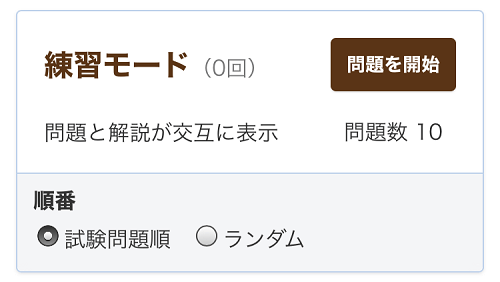

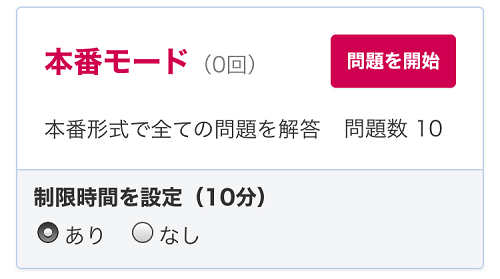

練習モード・本番モードで段階的に実力アップできる

スタディング宅建士講座の問題演習システムを使うと解答力が身に付きやすい理由の1つめは練習モード・本番モードで段階的に実力アップできるからです。

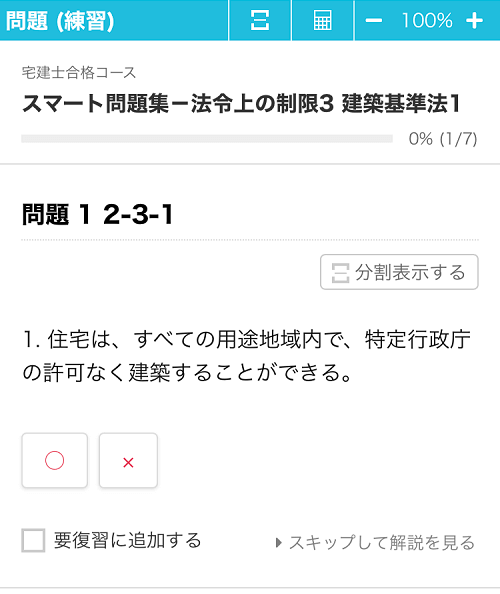

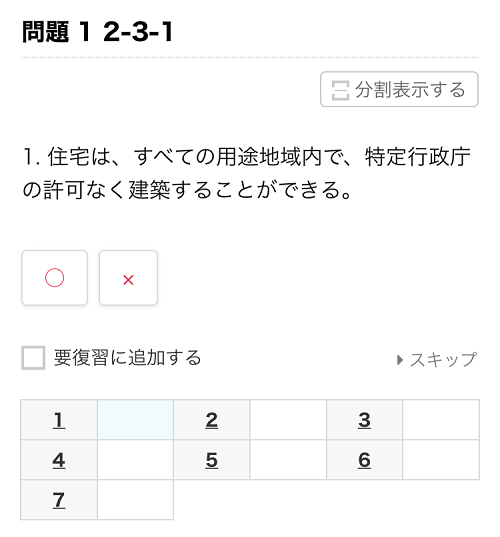

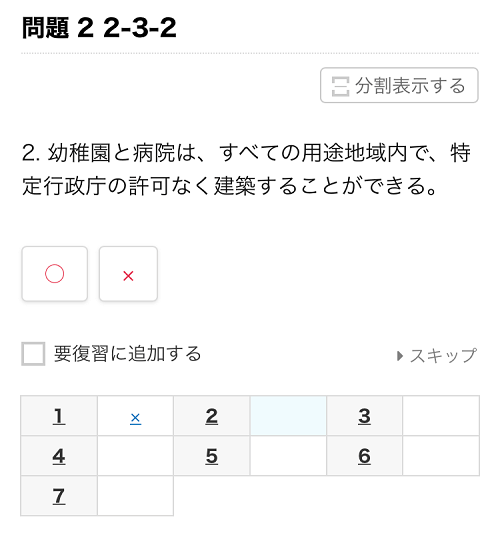

スタディングで問題演習を開始する際はいくつかのモードのうちから1つを選びます。練習モードを選択すると問題と解説が交互に表示される形式で問題演習をします。

基本講座で知識を身に付けた直後など、まだ自分の知識にそれほど自信が持てないうちは練習モードで解説を確認しながら解きます。正確な知識を脳に定着させていくためです。

練習モードを何度か繰り返して自信が持てるようになったら本番モードに進みます。本番モードでは問題だけが連続で出てくる形式で問題演習をします(解説は必要があれば最後の問題を解き終わった後に確認します)。

自分が出した答えが正解かどうかは不明のまま一定数の問題を解き続けるというより宅建試験の本番に近い演習スタイルです。

* * *

なぜ「自分の解答が正解かどうかすぐわかる練習モード」だけでなく「正解かどうかわからないまま解く本番モード」が必要なのでしょうか。

私は受験経験者なのでわかるのですが、実は宅建試験の本番で「正解かどうかわからないまま50問解き続ける」ことは非常に不安な気持ちを引き起こします。そのせいで問題文の誤読やマークミスをしてしまうほどです。

その対策のため本番モードで本試験に近い状況を何度も経験して慣れておくのです。そうすれば試験当日に十分に実力を発揮できますよね。スタディングではこのように練習モード・本番モードを通じて確固たる解答力を身に付けていきます。

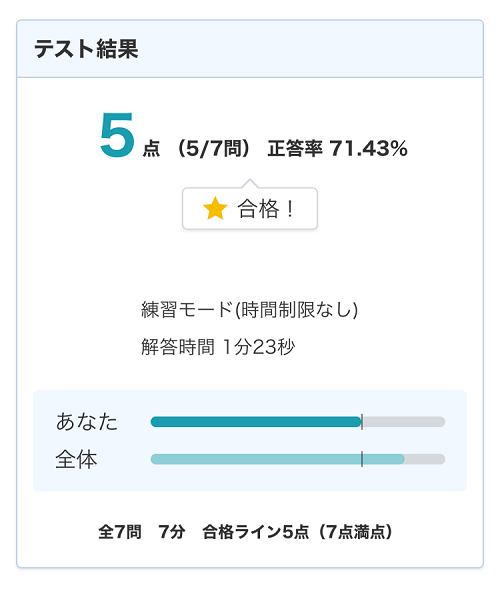

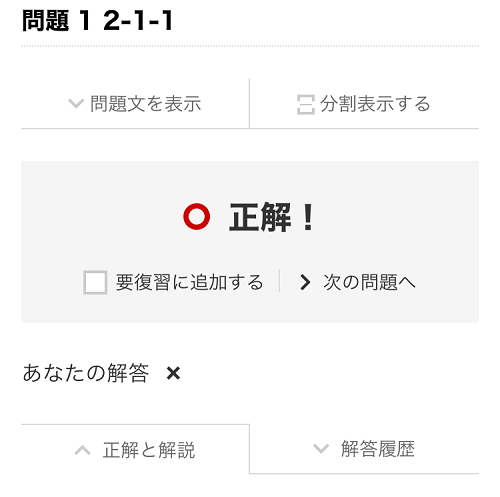

自動採点・自動集計機能で自分の実力をモニタリングできる

スタディング宅建士講座の問題演習システムを使うと解答力が身に付きやすい理由の2つめは自動採点・自動集計機能で自分の実力をモニタリングできるからです。

先に見た練習モードや本番モードで問題を解き終わると自動的に採点され正解数が集計されます。

スタディング独自の基準に基づいて合格・不合格が判定されるほか、解答に要した時間や正答率も表示されます。

さらに解答履歴や問題ごとの他の受講生の正答率も確認できたりします。

こうやってさまざまな指標が記録されていくことで自分の実力が上がっているのか下がっているのか、他の受講生と比べてどうなのかといったことを常に監視でき、実力アップにつなげることができます。

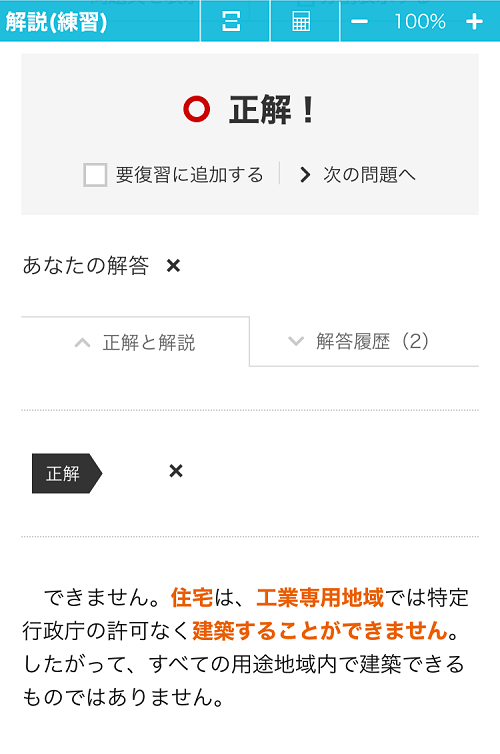

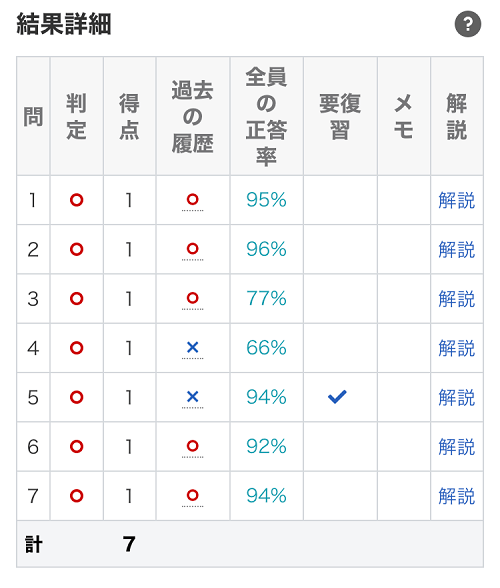

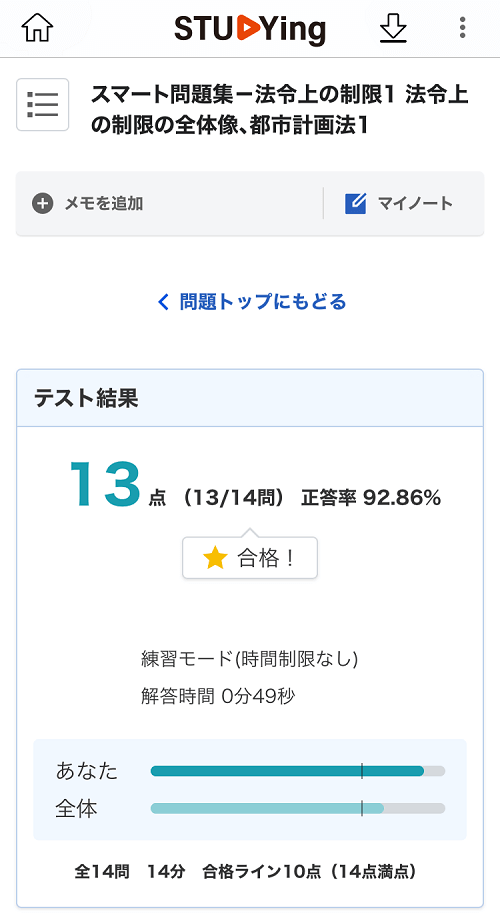

もう少し具体的に考えてみましょう。次の画像は私が実際に問題を解いてみたときの結果です。

画像からわかるように第4問と第5問を間違えてしまっています。ここで第4問は他の人も間違えることが多いようで、全員の正答率は66%に留まっています。正解できなくてもある程度は仕方がないと思えます。

でも第5問の全員の正答率は94%にものぼります。かなり多くの他の受講生が正解できているにも関わらず私は間違えてしまったということです。

もし本試験でこんな失点をすれば命取りになってしまいます。2度と間違えるわけにはいきませんので、要復習としてチェックマークを入れてあります。

このように採点・集計結果を確認することで危機感が芽生えますし、今後の学習に対する気持ちもいっそう真剣なものに変わっていくと言えます。

そして自分の弱点や改善を要する点を発見して1つ1つ潰すことで合格をより確実なものにしていくという理想的な学習が可能になります。

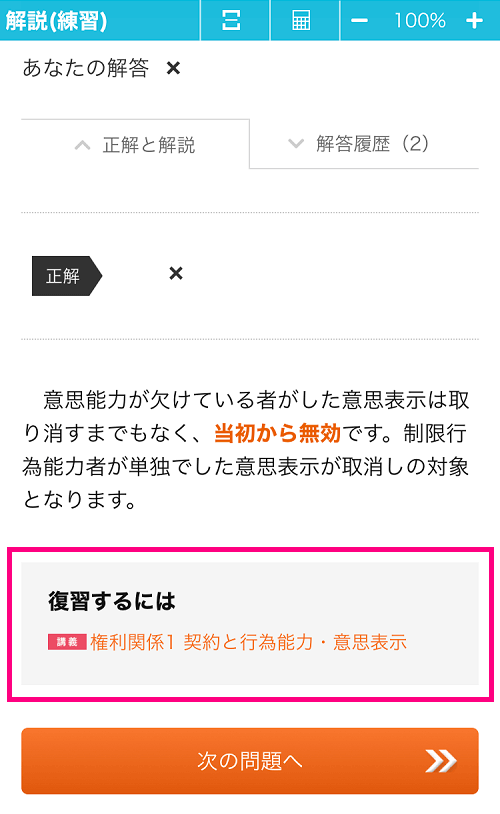

復習のための機能が充実している

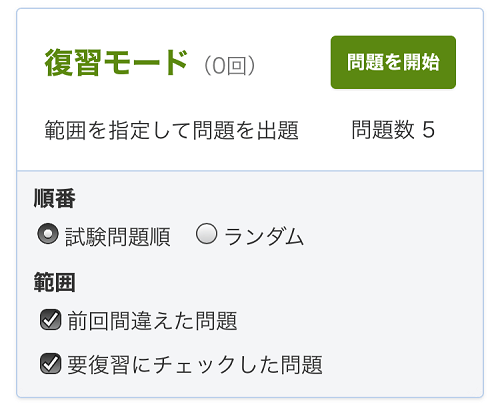

スタディング宅建士講座の問題演習システムを使うと解答力が身に付きやすい理由の3つめは復習のための機能が充実しているからです。

まず注目したい復習機能は「復習するには」リンクです。各設問の解説のすぐ下に「復習するには」とあり、リンクがついています。

こちらのリンクをタップすると、その設問に最も関係している基本講座に即移動できます。

基本講座には講義動画やWEBテキストがありますので、理解が不十分だったところを学び直すことができるというわけです。

問題を解いた後に解説を読んでも今一つピンと来なかった場合「復習するには」リンクを使うことで一瞬にして復習するべき箇所へジャンプでき、効率が良いです。

復習機能の2つ目は復習モードです。復習モードは練習モード・本番モードに続く第3のモードです。

復習モードでは「前回間違えた問題」や「自分で要復習にチェックマークを入れた問題」だけを抽出して、問題を解くことができます。苦手な問題を集中的に解いて克服できる仕組みです。

以上見たように、スタディング宅建士講座では「復習するには」リンクと「復習モード」を活用して知識の抜け・漏れを一切見逃さない復習が可能となっています。このことが受講生の解答力をみるみる伸ばしていくわけです。

「合格模試」のレビュー

スタディング宅建士講座の合格模試は宅建試験の出題数と同じ50問を解くことで重要論点を復習する特別カリキュラムです。「合格コース スタンダード」「合格コース コンプリート」に含まれています。

模試を受けてみた私の率直な感想は「コスパがやや悪い面はあるが、スキマ時間で模試を受験できる点は良い」というものです。詳しくは合格模試のレビュー記事をぜひ参照してください。

「直前対策講座」のレビュー

スタディング宅建士講座の直前対策講座は試験の直前期に出題可能性の高い論点50個を復習していく特別カリキュラムです。「合格コース コンプリート」に含まれています。

受講した私の率直な感想は「比較的短い時間で試験範囲全体をざっと見渡すことができ、直前期にはとても助かる」というものです。詳しくは直前対策講座のレビュー記事をぜひ参照してください。

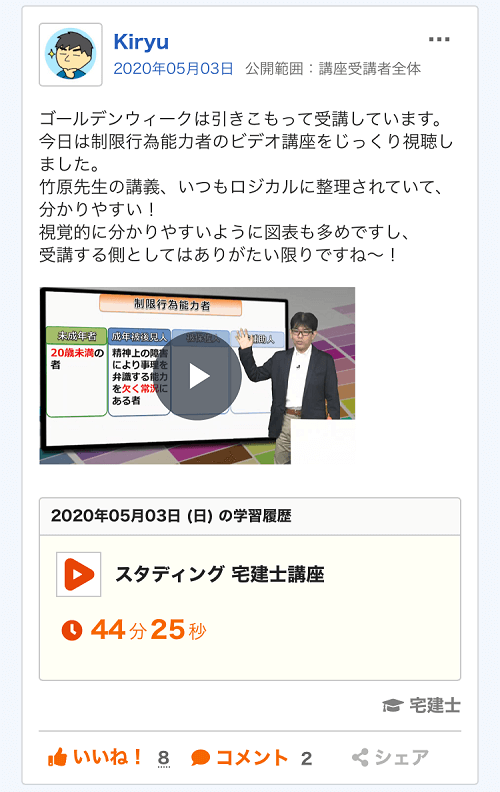

「勉強仲間機能」のレビュー

ここまでスタディング宅建士講座のメインの教材である基本講座・問題演習システム・合格模試・直線対策講座を見てきました。しかしスタディングは勉強するための機能だけを提供しているわけではありません。モチベーションを維持・向上する機能も用意されています。

その1つが受講生の交流の場である勉強仲間機能です。この機能は学習状況を簡単にシェアできる「スタディング内Twitter」だと考えてもらうとわかりやすいと思います。

勉強仲間機能では、はじめにニックネームを設定し好きなプロフィール画像をアップします。

コメントを書いて投稿すると、自分の学習時間・学習内容などを他の人にシェアできます。

受講生同士のコミュニケーションって楽しいもので、勉強の合間のちょっとした息抜きになります。またお互いに勉強内容を見せ合っていると「自分も負けていられない!」と感じ、学習意欲が燃え上がります。

さらに勉強をしていく上での悩みをつぶやくと他の受講生からアドバイスをもらえることもよくあります。

受講生同士でゆる~くつながった連帯感のもと、情報交換しながら皆で試験合格を目指す。勉強仲間機能はそんな前向きで明るい雰囲気のSNSです。

スタディング宅建士講座には他にもいくつかの学習補助機能が備わっています。

- 学習フロー機能

- 学習レポート機能

- メモ機能 etc.

気になる方は次のページでチェックできます。

外出先で受講してみた

外出先でもいつでもどこでもスマホ1台あれば学習できる、というのがスタディング宅建士講座の強みです。

…とスタディングは言っていますが本当にそうなのでしょうか? 外出先でも快適に利用できるかどうかはやってみなければ分かりません。

そこで私はとある週の日曜日、某ショッピングセンターで営業しているミスドにおもむき、スタディング宅建士講座が利用できるかどうかを検証してみました。

店内で動画を再生してみます。その結果やいかに?

嬉しいことに、とてもスムーズに視聴できました。 動画再生以外にもWEBテキストを読んだり問題集を解いたりしましたが全く問題なく実施できました。

ちなみに私が使っている通信環境は格安SIMのDMMモバイルです。DoCoMo・au などと比べたら弱い回線ですが、読み込みの遅延もほぼ無く快適でした。

飲食店の席をずっと占領するのは行儀が良いとは言えません。私はドーナツを食べて、飲んでいたカフェオレが無くなった時点で席をたちました。公共の場所や飲食店で勉強する場合はマナーへの配慮も忘れないようにしましょう。

店内では講義の音声が他人の迷惑にならないようこんな感じのイヤホンを使って聞いていました。

この黒くて丸いのがイヤホンです。こういう無線タイプのイヤホンだとケーブルが邪魔になることもないので快適に学習できます。

耳の穴にスポッとフィットする感じで、音漏れもほぼ起きません。スタディング利用の際はぜひ合わせて使ってみてください。

スタディング宅建士講座の特徴

スタディング宅建士講座の特徴を解説します。

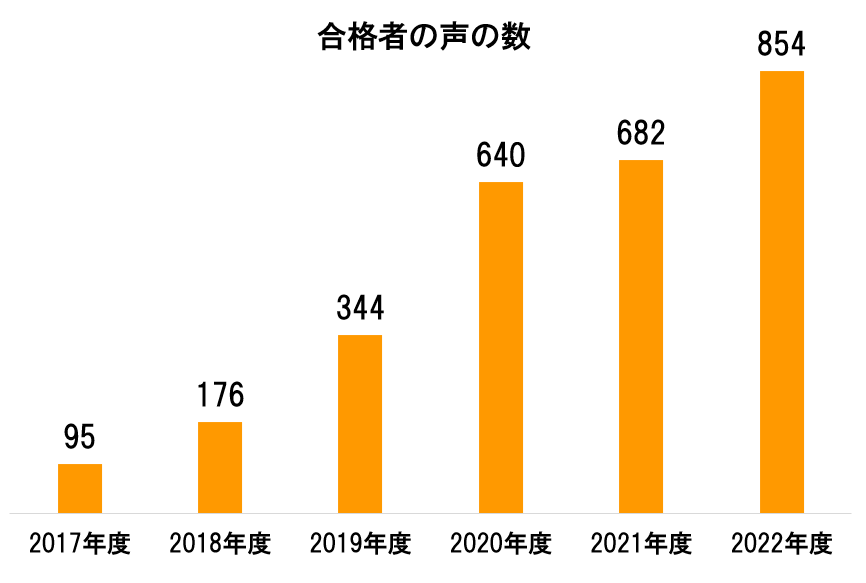

合格実績(合格者の声が年々増加中)

スタディングは合格率や合格者数を公表していませんが、代わりに宅建試験に合格した受講生からのメッセージ「合格者の声」を多数公開しています。

そこで「合格者の声」がいくつあるかを数えて「少なくとも何人合格しているか」を探ってみましょう。各年度の「合格者の声」の数を図・表にすると次の通りです。

| 年度 | 合格者の声の数 | 備考 |

|---|---|---|

| 2017年度 | 95名 | 2022年8月14日確認 |

| 2018年度 | 176名 | 2022年8月14日確認 |

| 2019年度 | 344名 | 2022年8月14日確認 |

| 2020年度 | 640名 | 2022年8月14日確認 |

| 2021年度 | 682名 | 2022年8月14日確認 |

| 2022年度 | 854名 | 2023年5月6日確認 |

少なく見積もっても2020年度以降の3年間で2,000名以上の合格者がいることがわかります。「この講座を受講すれば自分の頑張り次第で宅建試験に合格できる」と判断するのに十分な量のデータです。

また2017年以降「合格者の声」の数は右肩上がりであり、合格した受講生の数もおそらく増加していると推測できます。

「合格者の声」を読むと、多くの受講生が会社員であり、仕事や生活に時間を取られる中でどのように受講を継続したのか知ることができます。勉強法の参考になりますので、一度目を通してみることをお勧めします。

指導歴20年以上のベテラン講師

スタディング宅建士講座ではその道20年以上のベテラン講師である竹原健氏が教鞭をとっています。

1963年生まれ、早稲田大学社会科学部卒。ヒューマンアカデミーやクレアールでの受験指導(宅建試験・行政書士試験)を経て、2015年からスタディングでの活動を開始。

当初は宅建士講座のみを担当していたが、その講義のわかりやすさから人気に火がつき、担当講座を拡大。現在スタディングでは宅建士講座・行政書士講座など5つの講座で講師を務めている。

竹原健講師は長年の指導経験から「合格するために最も重要なことはインプット学習とアウトプット学習の反復継続である」と言い切っています。

スタディング宅建士講座には「インプット学習用の講義動画・WEBテキスト」と「アウトプット学習用の問題演習システム」が備わっており、まさに竹原講師の合格メソッドを体現した構成です。試験合格に最適な学習ができるでしょう。

竹原講師の経歴や竹原講師に対する受講生からの評価についてはスタディング講師の竹原健先生とは?学歴・講師経験・保有資格・評判などまとめでお伝えしています。ぜひ読んでみてください。

選べる3つのコースと受講料

スタディング宅建士講座を受講するには「合格コース」に申し込む必要がありますが、その際は次の3つのサブコースから1つを選ぶ必要があります。サブコースの名称・内容は次の通りです(2023年5月現在)。

- ミニマム

- 最小構成の合格コース。基本講座(WEBテキスト付)のみ提供

- スタンダード

- 標準構成の合格コース。2つの講義動画を提供

①基本講座(WEBテキスト付)

②合格模試の解説

加えて4つの問題集を提供

①スマート問題集

②セレクト過去問集

③13年分テーマ別過去問集

④合格模試

- コンプリート

- 最大構成の合格コース。2つの講義動画を提供

①基本講座(WEBテキスト付)

②合格模試の解説

加えて5つの問題集を提供

①スマート問題集

②セレクト過去問集

③13年分テーマ別過去問集

④合格模試

⑤直前対策講座

3つのうちどのサブコースを選ぶべきでしょうか? 合格レベルの実力を身に付けるにはスタンダード以上(つまりスタンダードまたはコンプリート)を選ぶのが良いと思います。

というのも、2021年以前はスタディング宅建士講座にはスタンダード相当のサブコースしかなかったのですが、それを受講した受講生が前記の通り多数合格しているからです。

「でもスタンダードだと直前対策講座が無いから不安…」という人もいると思います。不安に思う方はコンプリートにしておきましょう。特に初学者の方は最も包括的な学習をするという意味でコンプリートを選んでおくのが良いです。

おすすめのプランについては「スタディング宅建士講座のお勧めプラン・安く買う方法・購入手順」の記事でより詳しく解説しています。チェックしてみてください。

スタディング宅建士講座と他講座の比較

「スタディング宅建士講座」と「宅建試験の対策講座を提供している競合4社」とを比較します。比較の対象となる講座の名称は次の通りです。

※各社に複数あるコースのうち「初学者向けの標準的なコース」を選んでいます。

受講料の比較

はじめにスタディング宅建士講座の受講料を他社の宅建士講座の受講料と比較します。競合4社を含めた5講座の税込通常価格は次の表の通りです。

| 講座 | 受講料 |

|---|---|

| スタディング | 19,800円 |

| アガルート | 54,780円 |

| ユーキャン | 63,000円 |

| フォーサイト | 64,800円 |

| LEC | 126,500円 |

宅建試験の通信講座は5万円台から6万円台が相場ですが、中にはLECのように10万円を超える講座もあります。そんな中、スタディング宅建士講座は約2万円という圧倒的低価格を実現しています。

「こんなに安いなら気軽に受講してみよう」と思える価格ですよね。とはいえ、受講生の合格者が他講座と比べて極端に少なかったり、他講座と比べて質の悪い教材を提供していたのではお話になりません。

そこで以下ではスタディングの「合格実績」と教材の1つである「スマートフォンアプリ」について他講座と比較していきます。

合格実績の比較

スタディング宅建士講座の合格実績を他社の合格実績と比較します。ここでは合格実績とは合格率または合格者数を数値で示したものとします。競合4社を含めた5講座の合格実績は次の表の通りです。

| 講座 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|

| スタディング | 682人 (2021年度) | - |

| アガルート | - | 43.7% (2021年度) |

| ユーキャン | 900人 (2020年度) | - |

| フォーサイト | 787人 (2021年度) | 82.0% (2021年度) |

| LEC | 316人 (2021年度) | 71.3% (2021年度) |

スタディングに関しては「合格者の声」の数を採用しているため「少なくとも682人」という意味合いになります。他社の数字に関してはその会社が公表している合格率または合格者数です。

スタディングの合格者数は上記5社の比較では多い方でも少ない方でもなく、中くらいです。しかしながらスタディングが上記5社の中では後発であること、およびスタディングの受講料が他社よりもずっと安いことを考慮すれば良好な実績であると評価できます。

実はスタディング宅建士講座は以前1度だけ合格率を公表したことがあります。ただそれは10年近く前の出来事であるため、合格率の数値はあまり参考にはなりません。

それでも「当時の合格率を知りたい」という方はスタディング宅建士講座の合格率と合格者数は?の記事をチェックしてみてください。

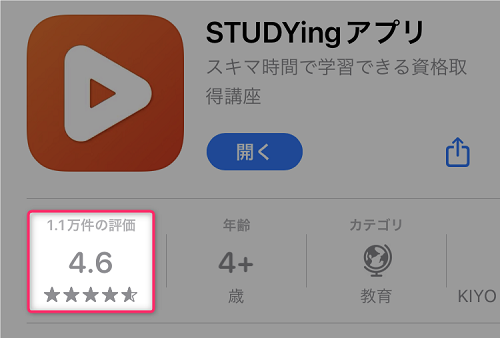

アプリ評価の比較

次に各社が宅建士講座の受講生が使えるスマホアプリを提供しているか否か、提供している場合はユーザーによる評価(星の数の平均)がどの程度かを確認したいと思います。スタディングを含む5講座のアプリ実績は次の表の通りです。

| iOSアプリ | Androidアプリ | |

|---|---|---|

| スタディング | アプリあり 評価 4.6 | アプリあり 評価 4.4 |

| アガルート | アプリなし | アプリなし |

| ユーキャン | アプリなし | アプリなし |

| フォーサイト | アプリあり 評価 1.8 | アプリあり 評価 2.1 |

| LEC | アプリなし | アプリなし |

まず言えることとして、5社の中でiOSアプリとAndroidアプリの両方を提供しているのはスタディング・フォーサイトのみです。通信講座業界ではアプリが少しずつ増えてきているとはいえ、本腰を入れている企業は多くはありません。

スタディングとフォーサイトのアプリはどちらも本格的です。アプリ上で講義動画の視聴やテキストの閲覧、問題演習などができるようになっています。

しかし使用者の評価には差があるようです。スタディングのアプリの評価が4.5前後と高評価であるのに対し、フォーサイトのアプリは2.0前後。スタディングがフォーサイトに大きく差をつけています。

私自身、どちらのアプリも何度も使ったことがあるのですが、使い勝手はやはりスタディングのほうが上だと感じています。備えている機能は共通点が多いものの、操作性・見やすさなど細かい点の総合評価でスタディングが勝る印象です。

まとめると、スタディングはオンライン特化の通信講座として他社に先駆けて優れたアプリを提供し、高い評価を得ていると言えます。

* * *

以上見た通り、スタディング宅建士講座は競合他社よりもずっと安く受講できるにも関わらず、合格者数は他社を追い迫るほど多く、提供しているアプリは使用者から非常に高い評価を得ています。

つまり決して安くて粗悪な講座ということはなく、むしろ宅建試験対策講座の「掘り出し物」だと考えて良いでしょう。特にスマートフォンを使った学習に抵抗が無い方には最適な選択肢であると言い切って良いと思います。

スマホ学習に抵抗が無かったとしても、スタディングを利用できる環境(スマホの機種など)を満たしていなければ快適に学習できないかもしれません。公式の推奨環境を今のうちにチェックしておきましょう。

スタディング宅建士講座の6つのメリット

スタディング宅建士講座を受講すると次の6つのメリットが得られます。

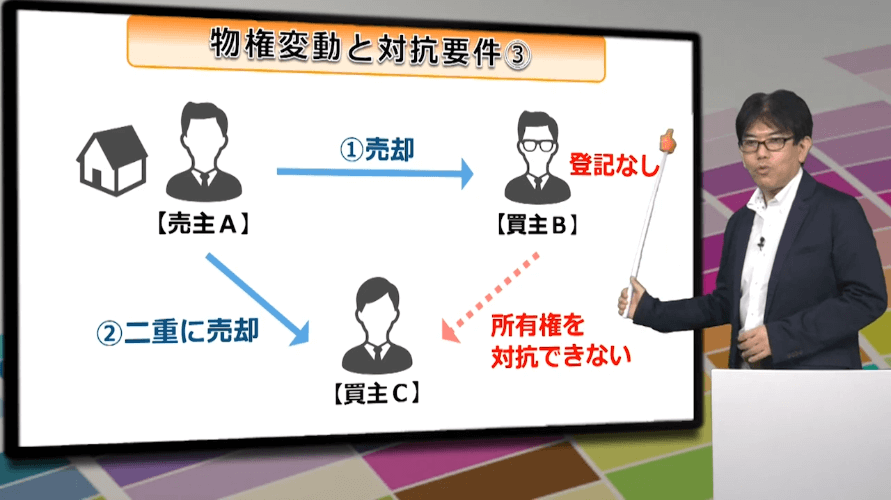

講義動画のクオリティが高い

スタディング宅建士講座のメリットの1つめは講義動画のクオリティが高いことです。

スタディング宅建士講座では指導歴20年以上の「竹原健」講師による約80回の講義動画を視聴します。

「講義」と表現すると少し堅苦しいかもしれません。「ポイントをおさえるための授業」という感じです。講義動画はインターネットを通じて配信されており、スマホ・タブレットやPCで視聴できます。

竹原講師の講義はとても人気があります。不動産に関わりのある人もそうでない人も理解できるように、難しい専門用語や概念を噛み砕いて説明してくるからです。

特に宅建試験の重要範囲「権利関係(民法)」の解説は秀逸で、学習内容がどんなにややこしいものであっても竹原講師の講義を聞けばスッキリと理解できます。

具体例を見ていきましょう。「不動産の二重売買」(売主Aさんが自分の不動産をBさんとCさんの両方に売ってしまうこと)という論点があります。

二重売買では「先に契約したほうが優先されるのではなく、先に登記をしたほうが優先される」ことになっているのですが、それが一体なぜなのかを竹原講師は次のように説明しています。

二重売買の場合、どのタイミングで契約したのかは当事者以外には分かりませんよね。ですから契約をしたタイミングではなく、公的機関である法務局に対して登記を行ったタイミングで勝ち負けを決めるんです。

法律の勉強をしたことが無い人であっても「なるほど!」と納得できる簡潔明瞭な説明ではないでしょうか。

竹原先生の情報はプロフィール等まとめ記事に集約しています。ぜひ一読してください。

問題集を「ゲーム感覚」で解ける

スタディング宅建士講座のメリットの2つめは問題集を「ゲーム感覚」で解けることです。

スタディング宅建士講座にはスマート問題集・セレクト過去問集が含まれています。スマート問題集は一問一答・○×形式でリズム良く問題を解いていく論点ドリルです。

セレクト過去問集は本試験に実際に出題された問題を四肢択一でじっくりと解いていくスタイルの問題集です。

スタディング宅建士講座の問題集にはゲームのように楽しく問題を解ける工夫がいくつも組み込まれています。たとえば問題を解いて正解すると「正解!」という文字がパッと現れたりして気持ちが良いです。

複数の問題を解いた後は採点結果を数字で確認しつつ、他の受講生の平均点との比較もできます。

自分の実力を数字で捉えながら学習を進められるようになっているんです。

問題を解いていくアウトプット作業は宅建試験の合格にとって絶対に欠かせません。だからこそスタディング宅建士講座はアウトプット学習を特に重視し「楽しく取り組める問題集」を提供することに力を入れています。

圧倒的な低価格が嬉しい

スタディング宅建士講座のメリットの3つめは圧倒的な低価格が嬉しいことです。

スタディング宅建士講座を価格面で評価する声は本当に多いです。私もはじめは約2万円という受講料金に衝撃を受け「そんなに安くて大丈夫なの? 受講しても質が悪かったら意味無いけど…」と怪しんでいました。

しかし受講開始後、すぐにその不安は解消されました。スタディングは教材の質を落とすことなく低価格化しているとわかったからです。

教材の質を維持しながらどうやって価格を抑えているのか。その秘密は徹底したコスト削減にあります。次の3点です。

- 教室コストをカット

- 教室が無いから賃料や水道光熱費が不要

- 講師コストをカット

- 大勢の講師を抱えなくても講義配信はできる

- 出版コストをカット

- 印刷・配送代をほぼゼロに

上記のコストカットにより、教材開発や運営維持にかかる経費が従来の通信・通学講座より大幅に抑えられています。その一方で教材開発費は一切削っていないので「質を落とさずに価格を下げる」が実現しているんです。

これから宅建試験の対策をしよう、教材を買おうと考えている私たちにとっては、価格が安いことほど嬉しいことはありません。

価格に関連して、スタディング宅建士講座のコスパ分析記事ではこの講座のコストパフォーマンス(費用に対して得られるモノの大きさ)を分析しています。

実は独学するよりもスタディングを受講したほうがコスパが良いという衝撃の結果です。ぜひ一読してください。

加えてスタディング宅建士講座をいっそう安く買う方法もいくつかあり、別の記事にまとめています。

こちらも時間のあるときにぜひチェックしてみてください。

持ち運べる・スキマ時間を活用できる

スタディング宅建士講座のメリットの4つめは持ち運べる・スキマ時間を活用できることです。

スタディングを選ぶ理由としてスマホでどこでも学習できる点を重視する人は多いです。通勤の電車の中、待ち合わせの時の待ち時間、お昼休みの余った時間、デートで相手がトイレに行っている時間等々。

かき集めてみればスキマ時間は膨大な量になるでしょう。そのすべてを宅建士の学習に充てられるとしたら、たとえ仕事や学業で忙しくても確実に合格に近づけるはず。

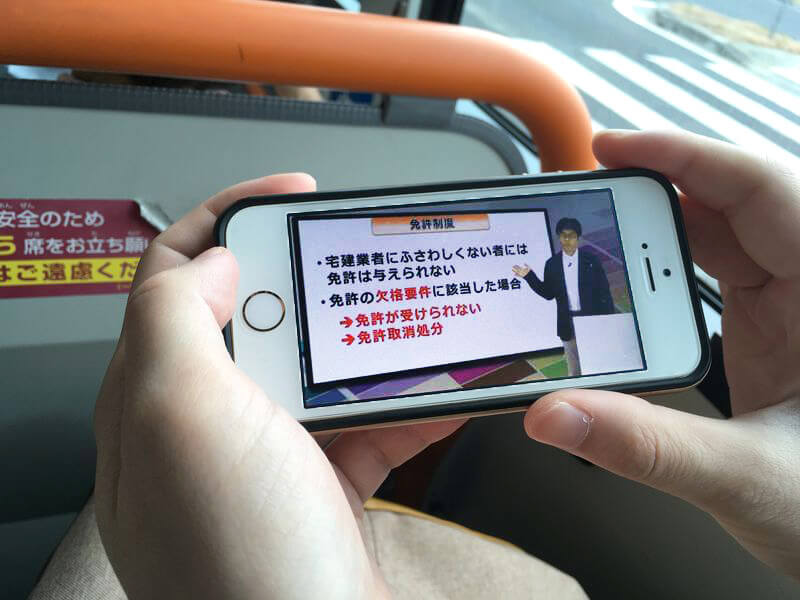

ここで「移動中の利用のしやすさ」が気になった私は実際に通勤のバスの中でスタディング宅建士講座を受講してみました。

いわゆる格安SIMの回線を使っているのですが、講義動画の視聴・WEBテキスト閲覧・問題演習、いずれも快適に利用できました。

ちなみに「外出先で受講してみた」でも触れましたが、バスや電車などの公共交通機関で講義動画を再生する場合はワイヤレスのイヤホンがあると便利です。私はこういうのを使っています。

⇒ 【Amazon】「ワイヤレス イヤホン」で商品を検索する

学習範囲が最小限に絞られている

スタディング宅建士講座のメリットの5つめは学習範囲が最小限に絞られていることです。

宅建試験の出題範囲は膨大ですが、だからといって教材の量まで多くなってしまっては、学習者からすると良いことがありません。学習に時間がかかりすぎれば継続する意欲をなくしてしまうからです。

そこでスタディング宅建士講座では「合格に必要な学習量」がどれだけなのかが、徹底的に検討されています。その結果、合格までの道のりは可能な限り短くなっています。

最も少ない時間と労力で試験に合格できるよう、調整に調整を重ねた講座がスタディング宅建士講座なんです。

学習サポート機能が充実している

スタディング宅建士講座のメリットの6つめは学習サポート機能が充実していることです。

スタディング宅建士講座は「学習にかけた時間・受講回数・進捗率を記録してくれる機能」や「間違えた問題だけを繰り返し解く機能」など、実力をブラッシュアップするサポート機能が充実しています。

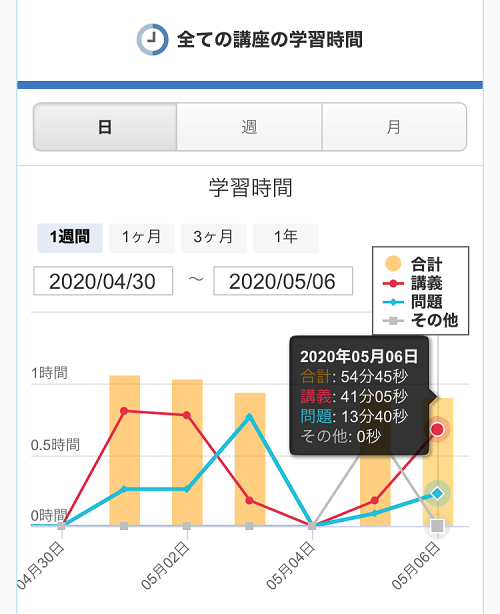

「学習にかけた時間・受講回数・進捗率を記録してくれる機能」をもう少し掘り下げましょう。スタディングは次のような形であなた自身の学習量をグラフにしてくれます。

自分の努力を数値で確認すると「あ、俺頑張ったな。明日も頑張ろう」って思えてやる気が湧いてきます。

スタディングをはじめとする通信系の講座は孤独な闘いになるので、常に自分で自分を誉めてあげないとやってられません。そこでスタディングの学習記録が役立ちます。記録をもとに自分を誉めて、勉強するモチベーションを維持・向上できるんです。

* * *

そのほかにも次のような学習サポート機能が備わっています。

- 最適な学習順序で学習できる学習フロー

- 自分だけの要点まとめを作成できるメモ機能・マイノート機能

- 他の受講生と交流できる専用コミュニティ勉強仲間機能

スタディングの機能詳細はこちら。

自分に必要な機能を選んで活用することで、他では得られない高い学習効果を実現できる。だからこそスタディング宅建士講座は多くの人に支持されています。

スタディング宅建士講座の3つのデメリット

どんな講座にもデメリットがあります。しかしデメリットを把握した上で受講すれば「こんなはずじゃなかった!」と後悔しなくて済みます。スタディング宅建士講座のデメリットを把握しておきましょう。

講義動画でギガが減りやすい

スタディング宅建士講座のデメリットの1つめは講義動画でギガが減りやすいことです。

スタディング宅建士講座は「ビデオ講座」と呼ばれる一連の講義動画を見ながら学習を進めていきます。講義動画はスマートフォンで視聴できますが、動画なのでどうしてもデータ通信量を消費してしまいがちです。

データ無制限の通信プランを契約している場合は問題になりませんが、そうでない場合は注意が必要になります。

とは言いつつも次のようなギガを減りにくくする対策をとれば、それほど大きな問題にはなりません。

- 講義動画の画質を低めに設定して通信量を節約する(再生時に画質の設定ができます)

- 講義動画は自宅や会社などにある非従量課金型のwi-fi環境のある場所で視聴する

- 音声だけであれば予めダウンロードしておくこともできるので、自宅のwi-fiでダウンロードしておいて、外出先で利用する

特に2番目の方法と3番目の方法を使えばギガが減らないことを確認済みです。あなたも実践してみてください。

スタディングのアプリがリリースされ、スマホに講義動画を保存できるようになりました。

これによりiPhoneやiPad、Androidのスマホ・タブレットを利用している人は、講義動画をあらかじめダウンロードして好きなときに視聴するという使い方ができます。

動画ダウンロード機能をうまく使えば、たとえ外出先であってもギガを消費することなく高画質な動画を視聴できます。

アプリの使用感は次の記事でお伝えしています。ぜひご覧ください。

予想問題集が無い

スタディング宅建士講座のデメリットの2つめは予想問題集が無いことです。

スタディング宅建士講座では問題集として次の3つが用意されています。

- スマート問題集(過去問をベースにした一問一答)

- セレクト過去問集(厳選型過去問)

- 13年分テーマ別過去問集(網羅型過去問)

これらはいずれも「過去の本試験を元にした問題集」です。つまりスタディング宅建士講座では「オリジナルの予想問題集」までは提供されていません。

※合格コースの「スタンダード」または「コンプリート」には合格模試が含まれています。しかし合格模試は出題予想の側面はほとんど打ち出されておらず、単なる「模試」という位置づけのようです。そのためここでは予想問題集・予想模試に含めていません。

しかしながら、このブログでは何度も指摘していますが、試験直前期には予想問題集(予想模試)をやり込んでおくのが望ましいです。合格するにはほとんど必須と言っても良いくらい。

にも関わらず残念ながらスタディング宅建士講座だけではそこまでの対策はできません。注意しておきましょう。

とはいえ、この問題の解決策は簡単です。LEC・TACといった予備校によって作られた予想問題集・予想模試が夏の始め頃にはAmazonや書店に並びます。それらの中から好きなものを選んで購入してください。

値段は1冊あたり2,000~3,000円程度で高くはありません。予想問題集は別予算で確保して試験対策を進めましょう。そうしたとしてもスタディング宅建士講座自体が超低価格な講座なので大きな負担にはならないはずです。

質問ができない

スタディング宅建士講座のデメリットの3つめは質問ができないことです。

スタディング宅建士講座では講師や講座スタッフに個別の質問を送ることはできません。受講料を少しでも安くするため他の通信講座ではよくある「質問機能」がカットされているんです。

でも学習を続けていくうちに質問をしたくなることがあるかもしれませんよね。そういうときは次のようにすればカバーできるでしょう。

Yahoo!知恵袋では知識の豊富な人達が懇切丁寧に教えてくれます(試しに知恵袋の検索窓に「宅建」と打ち込んで検索してみましょう)。実は私も質問してみたことがあるのですが、すぐさま回答をもらえてとても助かりました。

Google検索もオススメです。あなたが質問したい内容は他の誰かが既に答えを見つけていることも多く、検索するだけですぐに問題が解決するかもしれません。私自身、受験勉強をしているときはよくGoogleで検索して不明点を解消していました。

「Yahoo!知恵袋やGoogleという手段があったとしても、講師に質問ができないといつか絶対困りそうだ…」

そう感じる人もいるかもしれません。受講中の講座に質問機能が無ければどうしても困るという場合はスタディング以外の講座も検討対象に含めましょう。

私のオススメはフォーサイト宅建士講座です。

フォーサイトは質問機能が備わっているほか、スマホアプリによる講義動画・デジタルテキストの閲覧、動画のダウンロードなども可能となっています。

ただし多機能な分、価格も上がります。私はフォーサイト宅建士講座も購入・受講し、いくつかの記事を書きました。「フォーサイト宅建士」カテゴリで読むことができます。

フォーサイトとスタディングを比較した記事も用意しています。合わせてチェックしてみてください。

スタディング宅建士講座はこんな人におすすめ

以上の内容を踏まえて、スタディング宅建士講座がどんな人にあっているのかを述べていきます。

最小限の費用で宅建試験に合格したい人

スタディング宅建士講座は最小限の費用で宅建試験に合格したい方にお勧めできます。

資格を取りたいと言っても、そのために5万円、10万円とお金をかけるのは難しいですよね。私自身、宅建試験を受験した当時は無職でお金が無かったため、その気持ちはとてもよくわかります。

スタディング宅建士講座はそんなあなたの味方です。受講料の比較でお伝えしたように、スタディング宅建士講座の受講料は他社よりもずっと安く、2万円程度となっています(合格コース スタンダードの場合)。これは価格破壊といっても良いレベルです。

それでいて2021年は600人を超える合格者を輩出していますので「宅建試験対策講座としての品質は保証されている」と言っても良いでしょう。

少額の費用で宅建合格という最大限の効果を得たい方はスタディング宅建士講座をぜひ受講しましょう。

紙の教材を一切持ち歩かずに試験対策を進めたい人

スタディング宅建士講座は紙の教材を一切持ち歩かずに試験対策を進めたい方にお勧めできます。

従来型の通信講座をスキマ時間で受講するなら、分厚い参考書を持ち歩かなければなりません。でも通勤時の荷物が増えるのは避けたいですよね。

それに職場で資格試験の参考書を広げていたら周囲にからかわれたり、何か妙な噂を立てられたりするかもしれません。できることなら他人に気づかれずに試験勉強を進めたいもの。

この点、スタディング宅建士講座なら教材を持ち歩く必要がありません。テキストはスマホで読めますし、過去問もスマホで解けます。通勤時の鞄に入れておくものは普段と同じです。

昼休みにご飯を食べ終わった後のタイミングで勉強するときだって、必要なのはスマホだけ。周りから見ればあなたが勉強しているようには見えないでしょう。誰にも悟られずに宅建試験の勉強ができます。

オンラインの教材のみで賢く宅建試験の合格を目指したい方はスタディング宅建士講座を選びましょう。

他の受講生とのコミュニケーションを楽しみたい人

スタディング宅建士講座は他の受講生とのコミュニケーションを楽しみたい方にお勧めできます。

資格対策予備校などの通学講座を受講する場合、教室に行けば同じ試験を受ける仲間がいます。共通の目標を持つ者どうし切磋琢磨できるため、モチベーション維持にはかなりの効果があるようです。

他方、通信講座では仲間とともに学習を進めることができません。そのため通学講座に比べて挫折しやすいと言われています。たとえ高額でも通学講座を選ぶ人が相当数いるのはそういうところに理由があるわけです。

しかしスタディング宅建士講座なら宅建試験の合格を目指す同志がいとも簡単に見つかります。なぜならスタディングには勉強仲間機能があるからです。

勉強仲間機能のレビューでお伝えした通り、お互いに励ましあったり、情報交換をしたりしながら勉強を進めることができます。他人の目があるから下手にサボれないのですが、だからこそ1人のときよりもずっと勉強するようになります。

せっかく同じ何かを目指すなら1人でやるのは損。皆で楽しみながら一緒にゴールを目指したい。そう感じている方はスタディング宅建士講座を受講しましょう。

よくある質問

スタディング宅建士講座に関するよくある質問にお答えします。

受講料はいくら?

スタディング宅建士講座の料金は次の表の通りです(2025年7月1日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 宅建士合格コース [2025年度試験対応] ※夏の合格応援キャンペーン 【7/31まで】 ミニマム (ペーパーレス版) | 14,960円 |

| 宅建士合格コース [2025年度試験対応] ※夏の合格応援キャンペーン 【7/31まで】 スタンダード (ペーパーレス版) | 19,800円 |

| 宅建士合格コース [2025年度試験対応] ※夏の合格応援キャンペーン 【7/31まで】 スタンダード (冊子付版) | 24,800円 |

| 宅建士合格コース [2025年度試験対応] ※夏の合格応援キャンペーン 【7/31まで】 コンプリート (ペーパーレス版) | 24,800円キャンペーン割引価格 23,700円 |

| 宅建士合格コース [2025年度試験対応] ※夏の合格応援キャンペーン 【7/31まで】 コンプリート (冊子付版) | 29,800円キャンペーン割引価格 26,500円 |

スタディング宅建士講座の公式サイトでは、最新の価格情報はもちろん「コースの詳細」「更新版(再受講割引)」の有無・料金、「講師の公式プロフィール」「合格者の声の有無・内容」なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。

キャンペーンやクーポンなどの割引はある?

スタディング宅建士講座ではときどき割引キャンペーンが実施されたり割引クーポンが提供されたりしています。

割引キャンペーンは例年5月に実施されています。その他の月に行われることもありますが事前にはわからないため「キャンペーンを狙って待つ」のは避けたほうがいいでしょう。学習開始時期が遅れてしまうと良くありませんので。

次に割引クーポンについて。無料登録を済ませることで5%OFFクーポンをもらえることが多いです。さらに新規登録者および既存会員向けに年に数回10%OFFクーポンが提供されています。時期としては1月・4月が多いです。

最新のキャンペーン・クーポン情報は割引情報一覧記事で確認できます。随時更新していますので時々チェックしてください。

キャンペーン・クーポン以外の割引制度もあります。気になる方は安く受講する方法の記事をどうぞ。

合格お祝い制度はある?

スタディング宅建士講座には合格お祝い制度があります。対象講座を購入した上で宅建試験に合格し、アンケートの回答・合格体験談の提出といった条件を満たすとAmazonギフト券がもらえるという内容です。

合格お祝い制度の詳細は次のページで確認できます。

落ちた人の口コミ・評判は?

スタディング宅建士講座を受講したからといって必ず合格できるのかといえば、もちろんそうではありません。合格できない人もいます。

そもそも宅建試験は合格率15%前後の試験です。10人中1人か2人しか合格できない難関試験ですので、適切な学習ができなかった場合には落ちます。これはどの通信講座を使ったとしても同じです。

さて「スタディング宅建士講座を受講したけど合格できなかった」。そんな人の体験談を宅建試験の勉強法の話の記事で紹介しています。

この記事で紹介している人は幾度か不合格になりつつもスタディング宅建士講座の受講の仕方を見直すことで見事に合格しています。これから受講する人にとって非常に参考になるストーリーなので、ぜひ1度目を通していただければと思います。

再受講制度はある?

スタディング宅建士講座を受講したことがある人が格安料金で再受講できる「更新版」が提供されています。

更新版はスタディング宅建士講座の最新年度版と同一の内容で、価格が最新年度版の半分以下という位置づけの講座です。

更新版は毎年提供されているので今後も当分無くなることはないでしょう。「1回目の受験では受からないかも…」という人も次年度に更新版を受講できると考えれば少し安心できると思います。

更新版の詳細については更新版の解説記事またはスタディング公式サイトの「コース一覧」ページをチェックしてみてください。

WEBテキスト・冊子版テキストの使用感は?

WEBテキストのレビュー記事を用意しています。

さらに冊子版テキストのレビュー記事も書いています。

画像付きで紹介したので雰囲気が伝わりやすいと思います。ぜひ参考にしてください。

合格率は?

スタディング宅建士講座は合格率の調査・集計を行っていません。その理由はスタディング公式サイトで確認できます。

Q: スタディングの合格実績を教えてください

A: 毎年合格者の一部の方からは合格の報告を頂いておりますが、オンライン講座という性質上、全ての合格者の方から報告いただいていないため、合格者数や合格率については、公表を控えさせて頂いております。

全ての受講生から回答を得るのは難しく、正確な結果を得ることが事実上不可能なので、合格率の調査は避けているようです。その代わり合格者の声が公表されています。

たとえば2021年度の合格者の声は680件以上あります。興味のある人はのぞいてみてください。

勉強時間の目安や勉強法を知りたい

スタディング宅建士講座を受講した場合の勉強時間(あるいは期間)に関しては13人のスタディング受講生を分析した記事を参考にしてください。

勉強法についてはひとつの例としてスタディング宅建士講座のおすすめ勉強法の記事を参考にしてみてください。

勉強時間の目安や勉強法を知るには合格者の声もおすすめです。宅建試験に合格した受講生がどのように勉強を進めていったのかがわかります。

教材の量を知りたい

スタディング宅建士講座の公式サイトを見るだけだと教材の量がいまひとつわからないですよね。詳しく調べた結果を次の記事にまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

ログイン方法を知りたい

スタディング宅建士講座にログインするには無料お試し講座の受講からスタートします。お試し講座を受講済みの場合はスタディングのトップページからマイページ内の宅建士講座に移動できます。

詳しいログイン手順は次の記事を参考にしてください。

開講から現在までの歴史を知りたい

スタディング宅建士講座の開講から現在までをまとめると次の表の通りです。

| 時期 | 主なできごと |

|---|---|

| 2010年 | 前身「宅建通勤講座」開講。 当時としては珍しい音声主体の講座 |

| 2015年 | ウェブで視聴可能な「ビデオ講座」を導入 動画による学習が可能に |

| 2016年 | 資格名の変更にともなって 「宅建士通勤講座」に改称 |

| 2017年 | ベテラン講師の竹原健氏が 主任講師に就任 |

| 2018年 | 「宅建士通勤講座」から 「スタディング宅建士講座」に改称 |

| 2020年 | 運営会社KIYOラーニングが 東証マザーズに上場 |

スタディング宅建士講座は2010年11月に開講されました。当時は「宅建通勤講座」という名称でした。

2010年はスマートフォンがようやく普及しだした頃で、持ち運びできる端末で勉強できる通信講座はまだほとんど見られませんでした。

そんな中、通勤講座は「ダウンロードした音声講座」を携帯プレーヤーやスマホで聴くという画期的なスタイルで評判となり、通信講座業界に新風を吹き込んだのです。

2015年には講義動画(ビデオ講座)が取り入れられ、現在の形に近くなりました。2016年には「宅建士通勤講座」に改称(資格の名称が「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に変わったため)。

2017年には竹原健先生が主任講師に就任。その講義の分かりやすさにより講座の知名度と人気が爆発的に上昇しました。

2018年、通勤講座ブランドの10周年を記念して「スタディング宅建士講座」に改称され、現在に至っています。

⇒ 【スタディング公式】「通勤講座」が「STUDYing(スタディング)」に名称変更

なお、運営会社のKIYOラーニングは2020年に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。

上場の前年から始まったテレビCMの相乗効果もあり資格対策講座スタディングの認知と信頼が確固たるものになったことも見逃せないポイントです。

最安値で購入・受講する方法

2018年からほぼ毎年スタディングを受講している私がスタディング宅建士講座を安く購入する方法について解説します。

キャンペーンを利用する

スタディング宅建士講座では年に5~6回キャンペーンが実施されています。キャンペーン期間中は対象講座が2000円ほど安くなりますので、ぜひ利用しましょう。

キャンペーンの最新情報とキャンペーンが実施されやすい時期についてはスタディングの割引情報まとめ記事で発信しています。随時更新していますのでブックマークしていただき、時々チェックしてください。

割引クーポンを利用する

スタディングでは割引クーポンを使用して10~15%OFFの価格で講座を申し込むことができます。クーポンを獲得する方法はいくつかありますが、ひとまず次の2つのクーポンのいずれかを狙っていただくのが良いと思います。

- スタディングに新規登録する際にもらえる10%OFFクーポン

- スタディングに登録済みの方の場合は例年1月・4月・7月に配布されている15%OFFクーポン

クーポンの獲得方法について詳しく知りたい方はスタディングのクーポンを獲得する方法と注意点の記事をご覧ください。

スタディングのキャンペーンとクーポンは併用可能です。つまり2つの割引を同時に使うことにより通常価格よりもかなり安く受講申し込みができます。

ただし、あまりにも併用することを狙い過ぎると十分に講座を検討できないまま申し込みをすることになったり、逆になかなか申し込みができず学習機会を逃がす結果になってしまうかもしれません。

併用は「たまたまキャンペーン期間中にクーポンをゲットできた」ときに実行するのがお勧めです。

この記事のまとめ

今回はスタディング宅建士講座を受講してレビューしました。この講座のメリット・デメリットについて復習すると次の通りです。

- スタディング宅建士講座のメリットは「わかりやすい講義動画」「ゲーム感覚で解ける問題集」「安い価格」「持ち運べる」「最小限の学習範囲」「学習サポート機能」である

- スタディング宅建士講座のデメリットは「ギガが減りやすい」「予想問題集が無い」「質問ができない」である(しかし対処法はある)

- 他人の評価をうのみにするのではなく、自分自身で無料お試し講座を利用して確かめてみるのが良い

最後に、スタディング宅建士講座を受講した私の感想をサクッと短い言葉でまとめます。

率直に言ってスタディング宅建士講座にはデメリットもありますが、それを大幅に上回るたくさんのメリットがあります。

一歩踏み出して使ってみると、その費用対効果の高さに驚いてしまうことばかりです。

今年こそ合格したい!と思っているあなたは、機能充実でリーズナブルなスタディング宅建士講座をぜひ受講してください。オススメです!

以上、参考になれば嬉しいです。