フォーサイト宅建士講座を受講した宅建士杉山貴隆です。

今回はフォーサイト宅建士講座のテキストをレビューしていきます。

宅建試験の受験勉強の初期段階においてテキストは最も重要な教材です。それにも関わらずフォーサイト宅建士講座の「テキスト」に焦点を絞った情報はネット上でもほとんど存在しないように思います。

そこでフォーサイト宅建士講座を実際に利用した経験を活かして、この講座のテキストのメリット・デメリットをお伝えすることにしました。

以下をじっくり読んでいただき、あなたの宅建士講座選びの役に立てていただければ嬉しいです。

フォーサイト宅建士講座のテキストとは?

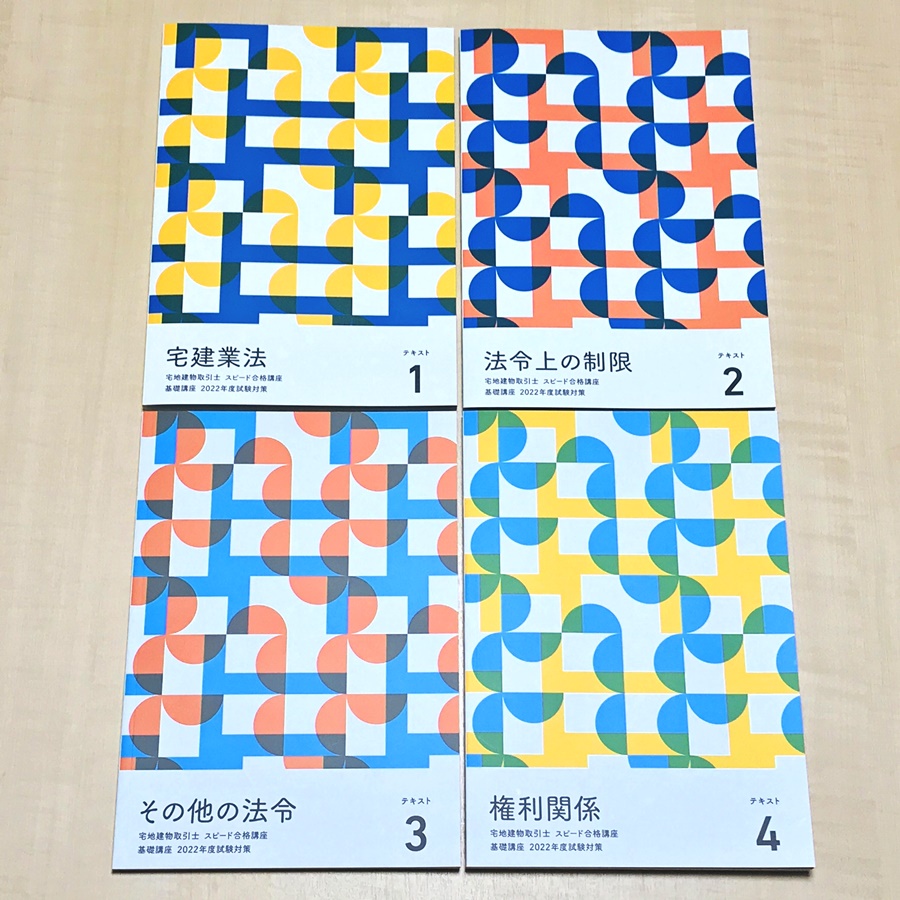

「フォーサイト宅建士講座のテキスト」とはフォーサイト宅建士講座のバリューセット1・バリューセット2・バリューセット3に含まれている「基礎講座」のテキストのことを指しています。

冊数は全部で4冊。大きさはB5版。ページ数は次の通りです。

| 巻 | ページ数 |

|---|---|

| 宅建業法 | 176ページ |

| 法令上の制限 | 160ページ |

| その他の法令 | 128ページ |

| 権利関係 | 208ページ |

以下ではこちらのテキストを使う「デメリット」について先に触れ、その後「メリット」について深掘りしていきます。

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うデメリット

フォーサイト宅建士講座のテキストのデメリットは実はそんなに薄くないことです。

フォーサイト宅建士講座は「テキストが薄い」(だから読みやすい、勉強が早く終わる)という評判をネット上でよく見かけます。

フォーサイト自身も「テキストの薄さ」を売り文句にしていることがあります。たとえば、無料サンプル請求で送られてきた「合格体験記」を読んでみると、テキストの分量の少なさについての言及が何度かありました。

しかし私の考えでは「テキストが薄い」というのは営業トークです。実際はそんなに薄くありません。

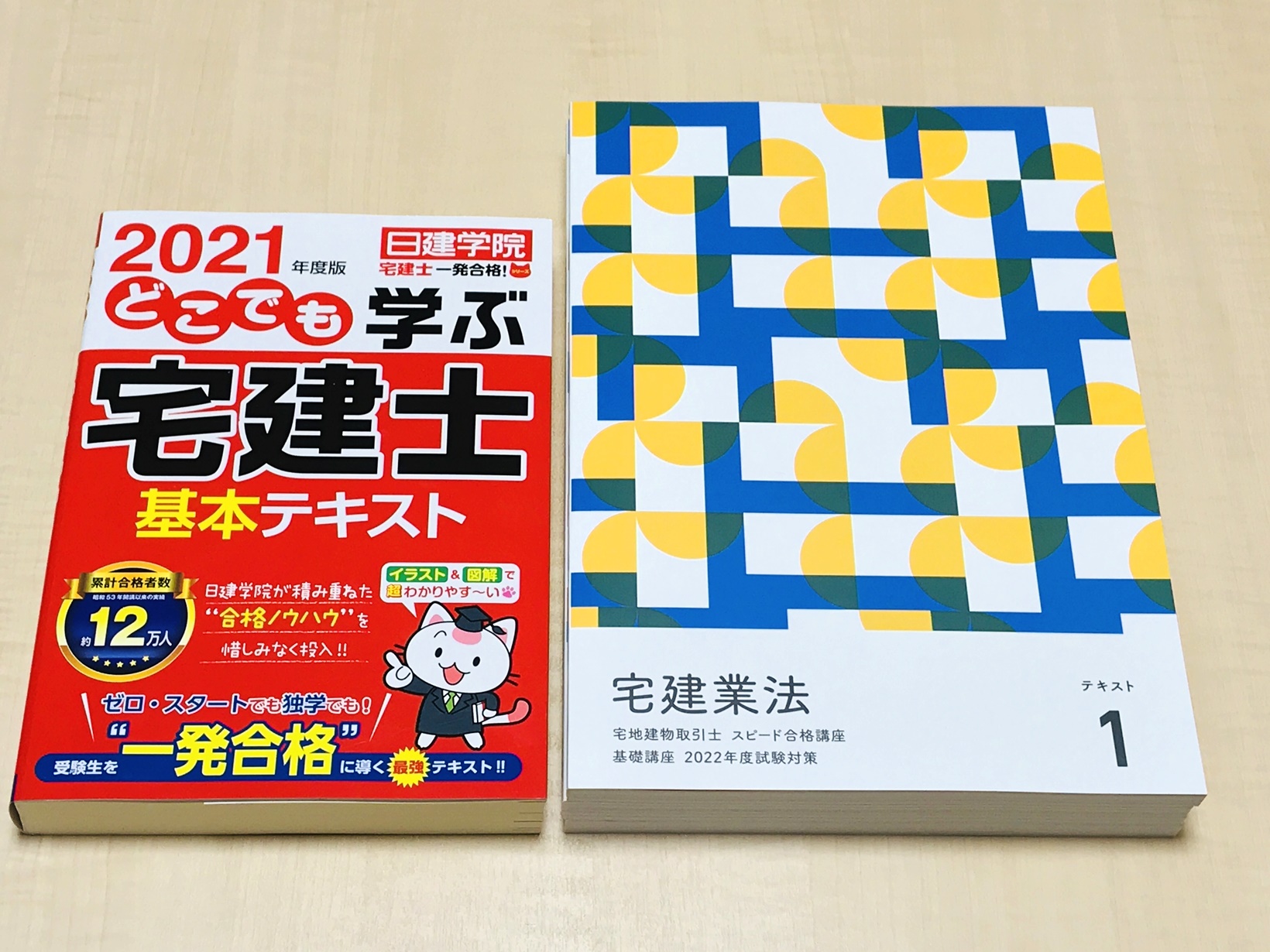

他社のテキストと比較してみれば分かります。たとえば私が資料として保管している市販テキスト『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』と比較してみましょう。

そもそも『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』はA5版、フォーサイト宅建士講座のテキストはB5版という違いもありますが、そこは置いといて「厚さ」を比べてみます。

一目瞭然…! フォーサイトのテキスト(4冊)のほうが1.2倍くらいの厚みがありますよね。確かに「テキスト1冊1冊」は薄いのかもしれませんが、4冊全てを合わせればそれほど薄いというわけではないんです。

上の比較から明らかなように、フォーサイトのテキストは全体としてはそこそこのボリュームがあることに注意してください。

もっとはっきり言うなら「短期合格にはそれほど向いていない」ということでもあります。テキストを消化するだけでもそれなりに時間がかかってしまうからです。

どちらかと言えば「時間をしっかり確保できる人」や「分量のあるテキストでもこなせる人」に向いている教材だと思います。

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリット

次に、フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットを確認していきましょう。

私が気づいたのは次の10項目です。

- フルカラーで学習効果が高まる

- 4分冊で持ち運びに便利

- 文章が少なくサラッと読める

- 講義動画で講師から学べる

- デジタルテキストが読める

- 学習事項が体系化されている

- 法律の「考え方」「趣旨」を身に付けられる

- 図表・イラストで視覚的に学べる

- 語呂合わせが暗記に役立つ

- コラムで勉強の息抜きができる

他の記事で既に触れたものもありますが、以下でより詳しく述べていきます。

フルカラーで学習効果が高まる

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの1つめはフルカラーで学習効果が高まることです。

「色? 色なんて、勉強内容に関係無いじゃん…」と思いますよね? 私も実際に使ってみるまではそう思っていました。でも今では違う意見を持っています。

フルカラーのテキストはとても見やすくて、内容が頭に入ってきやすいんです。色がキレイについているとこんなに違うんだ!と驚いてしまうくらい。

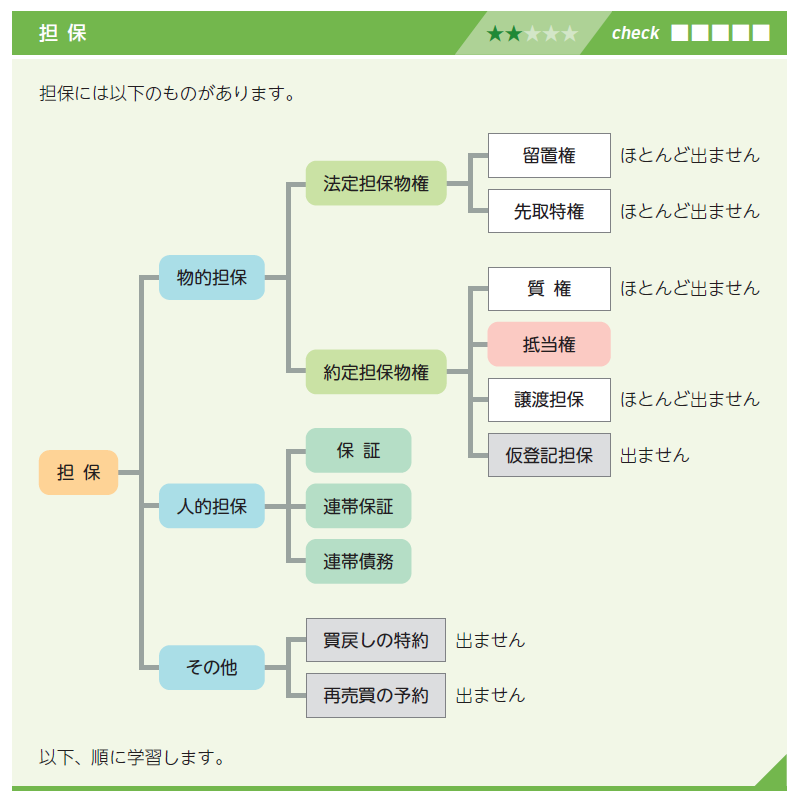

たとえば次の画像はフォーサイト宅建士講座のテキスト『権利関係』の「担保」を説明する部分から抜粋したものです。しばらく眺めてみてください。

重要な部分には淡い青や緑などの色が配置されていることがわかると思います。これに対し重要でない部分はグレーで塗られています。色分けがなされていることで、重要なのがどのキーワードなのかがひと目で把握できますよね。

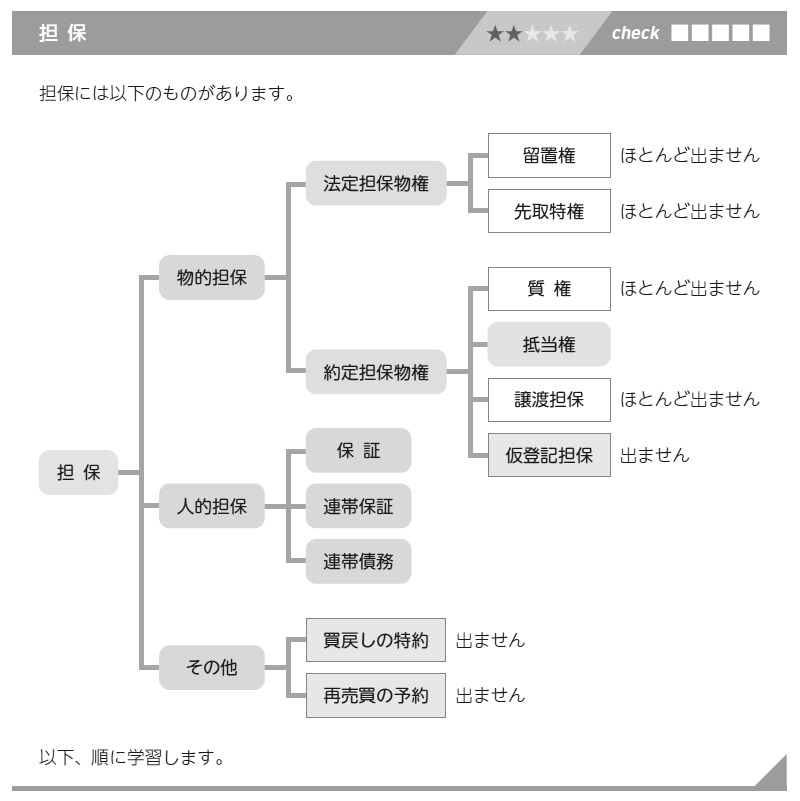

ではもし上の抜粋部分が白黒だったらどんなふうに見えるでしょうか。

こちらは白黒に変換した画像ですが、カラーの場合と比べてメリハリが無く、どこにポイントがあるのか全く分からない図になってしましました。

比べてみると、やはりカラーのほうが学習には圧倒的に有効そうだと感じます。

そもそも、私たちの目はさまざまな色を感じるようにできています。だから色があるほうが自然に感じられ、理解がしやすく、学習する意欲もムクムクと湧いてくるんです。

似た例で言うと、白黒の映像よりもカラーの映像のほうが「見たい!」という気持ちになりますよね。それにかなり近いと思います。

私たちの視覚を通じて脳に働きかける「色」の効果は想像以上に大きく、フォーサイト宅建士講座はそれをテキストにうまく取り入れていると言えます。

ではなぜ多くの一般的なテキストは白黒だったり、せいぜい2色刷にとどめていたりするのでしょうか。

それは価格を抑えるためです。できるだけ安い値段にして売れやすくするために、色を少なくしているわけです。しかし色が無くなることで「自然さ」や「理解のしやすさ」「学習意欲の高まり」は確実に犠牲になっています。

フォーサイトはそのような犠牲を良しとしません。合格のためには多少コストがかかっても質の良い教材を作る。そういう信念をフォーサイトは固く守っています。

私はフォーサイト宅建士講座のテキストをしばらく使ってみて「もう白黒や2色刷のテキストには決して戻れない」と感じるようになりました。

テキストの色合いや雰囲気をもっと確認してみたい方は公式サイトをご覧ください。

4分冊で持ち運びに便利

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの2つめは4分冊で持ち運びに便利なことです。

書店などで売られている宅建士のテキストを、手に取ってみたことはあるでしょうか。「ズッシリ思いな…」と感じたことと思います。

一般的な独学用テキストは膨大な試験範囲をたったの1冊に無理やり詰め込んでしまっています。そのためかなりの厚みがあって重量感たっぷりのテキストになってしまうのが普通です。

当然ながら持ち運びは大変で、通勤時や外出先で勉強しようと思っても重さのせいで意欲が削がれてしまいます。

その点、フォーサイト宅建士講座のテキストは全く違います。フォーサイトのテキストは4冊に分かれているからです。

4分冊なので、とてもスマートですよね。先にも見たように1冊あたり平均150ページくらいの分量です。1冊の重さは市販のテキストよりもずっと軽く、カバンに入れておいても大して気になりません。

「テキストの重さなんてそんなに重要?」と言う人もいるかもしれないですね。特に初めて受験する人はそう思ってしまうと思います。

でも試験勉強を始めると、数か月~半年程度は何かしらの参考書を常に1冊は持ち歩くようになります。だから絶対に重いよりは軽いほうがいいのです。

ということで「フォーサイトのテキストが分冊されていて重くない」ことはあなたの毎日に関係する重要事項だということを覚えておいてください。

文章が少なくサラッと読める

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの3つめは1ページあたりの文章が少なく、サラッと読めることです。

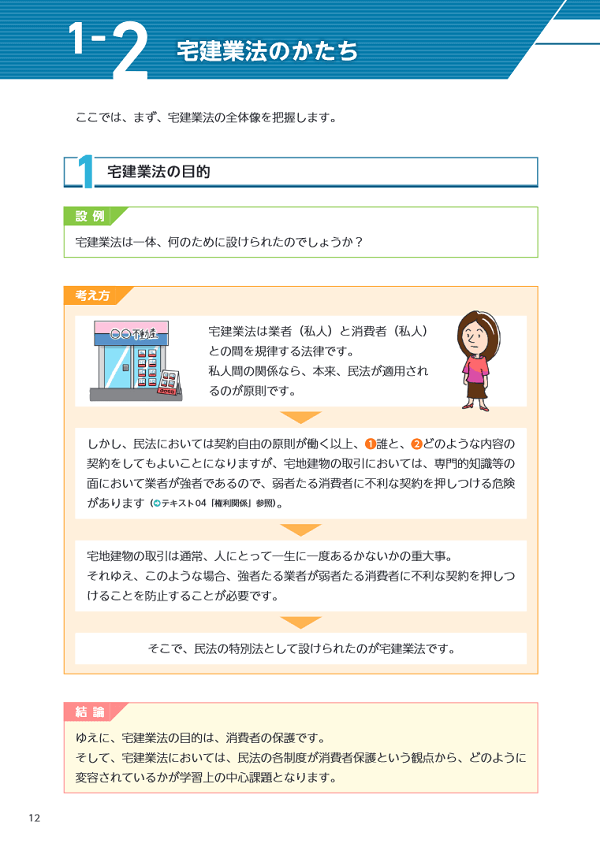

一例として、「テキスト01 宅建業法」の「宅建業法のかたち」の冒頭部分を見てみましょう。

パッと見でも、サッパリした雰囲気になっていることが分かると思います。文字が少なめで、余白を多くとったレイアウトになっているんですね。

このレイアウトはできるだけ短い時間で負担感無く読めるようにとフォーサイトの教材作成者たちが工夫した結果です。

宅建士のテキストというと、学習範囲の広さ・難しさから、どうしても文章が長く・多くなってしまう傾向があります。

でも学習者の立場からすれば長文だらけのテキストはイヤなものです。少し読み進めるだけでも疲れてしまいます。

そこでフォーサイトのテキストでは要点や重要事項を簡潔に記載したり、学習するべき内容を可能な限りイラストや図解などに移し替えることで、文章を最小限にしています。

もう眉間にシワを寄せて字面を追う必要はありません。フォーサイト宅建士講座のテキストを使えば肩の力を抜いてリラックスして勉強ができます。

講義動画で講師から学べる

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの4つめは講義動画を視聴して講師から学ぶことができることです。

独学する人にありがちですが、テキストを黙々と読んでいるとだんだん眠くなってしまったり、行き詰まって「分からない!」と投げ出したりしてしまいます。

せめて講師の先生と一緒に勉強を進めていくことができたら、そんなことにはならないのに…と思う人は多いでしょう。

この点、フォーサイト宅建士講座では宅建の専任講師による講義動画を視聴しながら学習を進めるスタイルをとっています。

講義映像はこんな感じです。

講師の窪田先生はテキストの内容を解説しつつ「ここは重要ですよ」「ここは飛ばすので後で読んでください」とメリハリを利かせた講義をしてくれます。折に触れて「分かりましたか?」「今の話は大丈夫ですね?」と問いかけてもくれます。

一人で黙って勉強するよりも、講師に教えてもらったり、質問を投げかけられたりしているほうが記憶力・集中力は高まります。フォーサイト宅建士講座のテキストで学習する際は講義動画を必ず合わせて使いましょう。

デジタルテキストが読める

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの5つめはPDFのデジタルテキストが読めることです。

フォーサイト宅建士講座の受講を開始するとeラーニングを使って学習できます。eラーニングはスマートフォンやタブレットで使えるアプリなのですが、その機能のひとつとしてデジタルテキストが用意されています。

簡単に言うとテキスト4冊の電子版をスマートフォン・タブレットやPCで読めるということです。その例が上に掲げた画像です。デジタルテキストをiPadで表示した状態で画像を撮りました。

紙と比べても全く遜色ありません。むしろiPadの画面だと紙よりもクリアで美しいと思えるほど。フルカラーの良さがいっそう際立ちます。

4冊分のテキストをiPadひとつで読めるというのは少し考えただけでもかなり嬉しいポイントです。学校や会社、カフェなどに紙のテキスト4冊を持って行くのはかなり躊躇してしまいますが、iPadなら気軽に持って行けますよね。

スタバでキャラメルマキアートでも飲みながら、iPadを片手にデジタルテキストを読み込む…なんていうオシャレな学習もできてしまいます。

学習事項が体系化されている

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの6つめは学習事項が体系化されていることです。

体系化といっても色々なやり方があると思いますが、フォーサイトの場合は「従来の一般的な学習順序にとらわれずに学習者が一番効率良く学べる形に再構成する」ことで体系化しています。

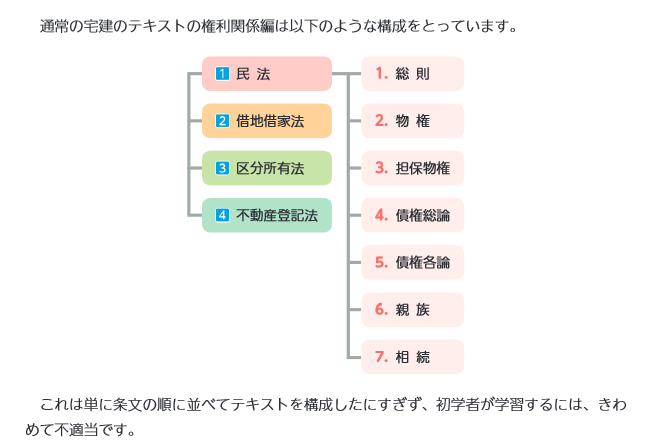

具体例として権利関係の分野について見てみましょう。一般的なテキストでは実際の日本の法典「民法」の章立てに従って、次のような構成で学習を進めていきます。

「総則」→「物件」→「担保物件」…と進んでいくわけですが、これは既存の法律の目次に合わせているだけなので、学びやすさに対する工夫がありません。

このような構成についてフォーサイトは「民法の条文の順序で学んでいくのは、初学者が学習するにはきわめて不適当である」と述べて切り捨てています。そして、以下のように民法の学習順序を再編成しています。

「売買契約において生ずる法律関係」「賃貸借契約において生ずる法律関係」「その他の契約において生ずる法律関係」の3段構成です。

最初にこれを見たとき、私は目からうろこが落ちる思いがしました。宅建試験を受験するのは不動産取引に関心のある人ですが、そういう人から見て一番理解しやすい構成になっているからです。

民法は小難しくてとっつきづらいと感じる人が多いのですが、フォーサイトが提示している順序であれば親しみすら感じますし、より実務に近づけて学習できます。

* * *

もう1つの具体例として宅建業法の分野についても見てみましょう。一般的なテキストではやはり日本の法律「宅地建物取引業法」そのものの章立てと同じ順序で解説を進めることがほとんどです。

しかし先に民法のところで触れたのと同様、宅地建物取引業法の章立てを流用したところで受験生にとって理解しやすくなるはずがありません。

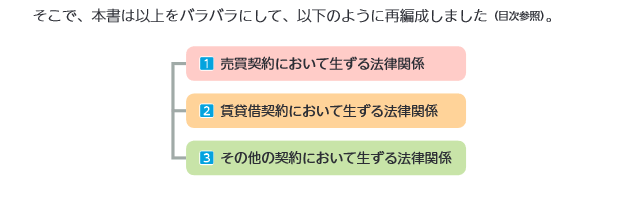

そこでフォーサイト宅建士講座のテキストでは宅建業法の内容を「開業までの準備⇒開業⇒開業後の業務」という時間軸に沿って再構成しています。

多岐にわたる学習項目を、時間の流れに従った自然な順番に整理しているわけです。

この再構成によって抽象的な法律が「不動産会社の開業」という具体的な視点で説明されることとなり、学習者にとってきわめて理解しやすくなっています。

* * *

以上見たように、フォーサイトは「理解しづらい」「抽象的で分からない」と思われやすい法律の学習に新しい形を与えており、それによって実現した「学習事項の体系化」がフォーサイトのテキストを使う際の大きなメリットとなっています。

法律の「考え方」「趣旨」を身に付けられる

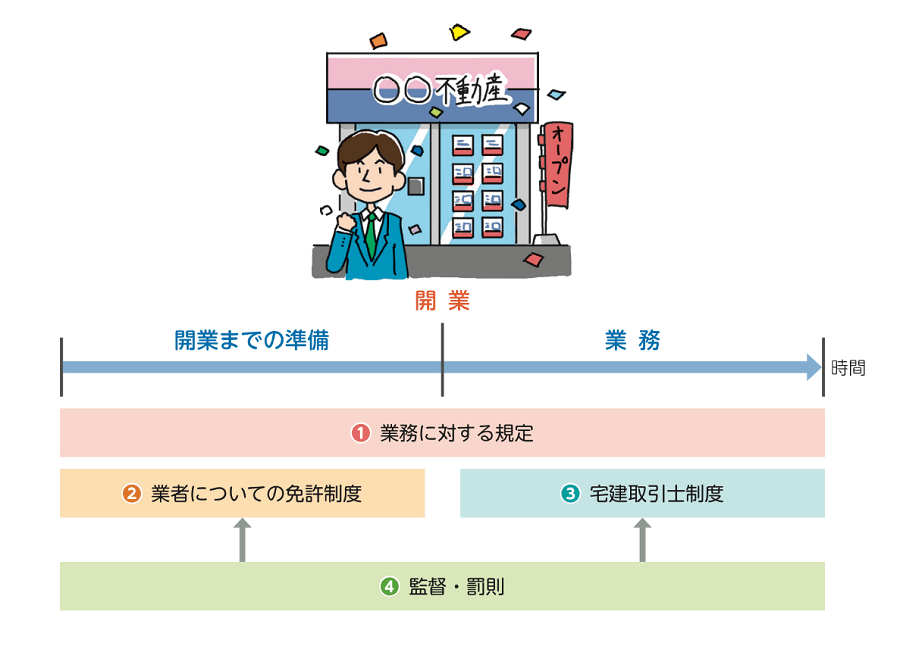

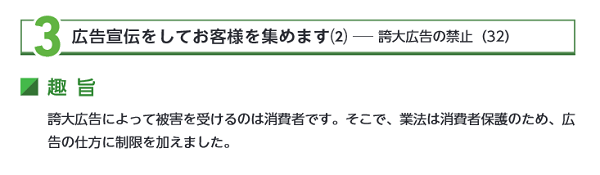

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの7つめは法律の「考え方」や「趣旨」を身に付けられることです。

フォーサイト宅建士講座のテキストを読んでいると、各課の冒頭部分に「考え方」または「趣旨」という前置きがあることに気づきます。

なぜ「考え方」または「趣旨」で各課をスタートさせているのでしょうか。宅建試験では法律を「暗記しているかどうか」だけでなく「理解しているかどうか」が問われることがおそらく背景にあるのでしょう。

近年の宅建試験では事例問題や判例に関する出題が増加しており、ただ暗記しただけの知識は本試験で役に立ちません。

事例問題・判例問題では、なぜその法令が必要とされるに至ったかという「考え方」の筋道や、法令が何をどのような理由で規制しようとしているのかという「法令の趣旨」を知っていることで、はじめて正しく回答できます。

そこで、フォーサイトのテキストでは「考え方」「趣旨」を課の冒頭に持ってきて、学習者にその重要性を示しているのです。「考え方」「趣旨」を身に付けておくことで、難問や未知の問題に対しても自分自身の法的思考に基づいて結論を出すことが可能になります。

図表・イラストで視覚的に学べる

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの8つめは「図表」「イラスト」で視覚的に学べることです。

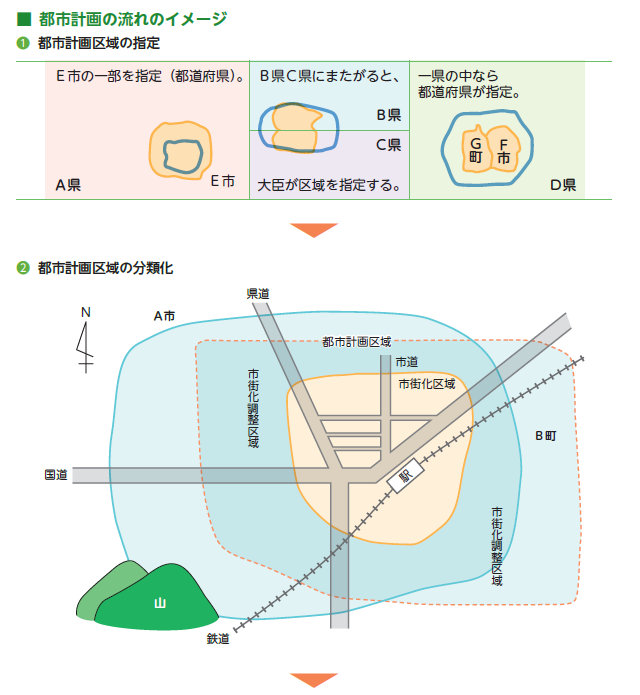

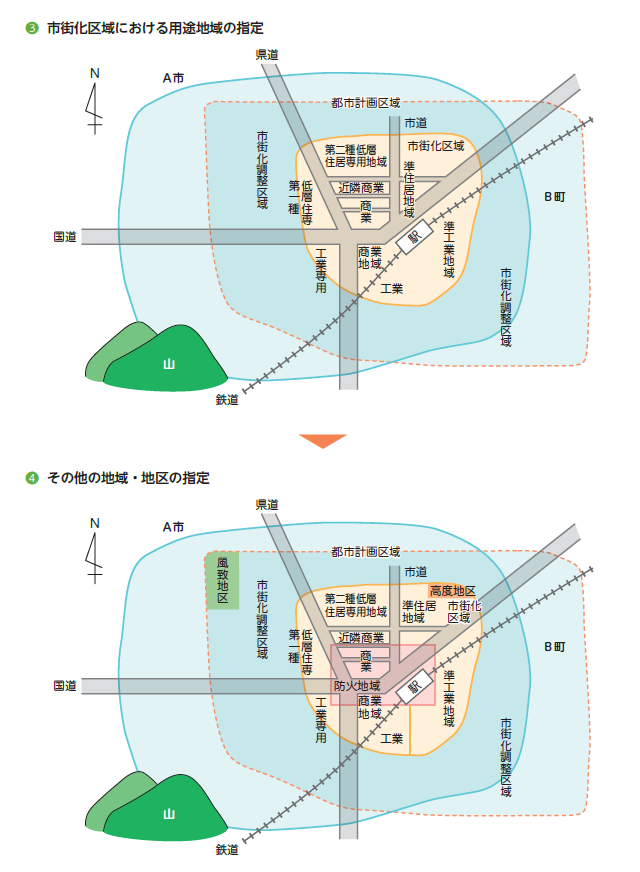

中でも私が大好きな図表・イラストをひとつご紹介します。「法令上の制限」分野の「都市計画の流れ」を示したものです。あなたも眺めてみてください。

イラストによると、まず都市計画区域が指定されます(画像内①)。次に「市街化区域」「市街化調整区域」がエリア分けされていきます(画像内②)。その後、用途地域、その他の地域・地区が決定されます(画像内③④)。

あなたが仮に何の予備知識も持っていなくても、イラストを1回見て置くだけで「都市計画と呼ばれるものがこういう順序で策定されるらしい」と明確に分かると思います。

実は都市計画法の手続きの流れやいくつもの「区域」「地域」の分類は条文だけを追いかけても何がなんだか全く分かりません。学習者泣かせです。

でもフォーサイト宅建士講座のテキストだと、小難しい話題であればあるほど上のような図表・イラストで情報を視覚的に表現しているので、とても理解しやすくなっています。

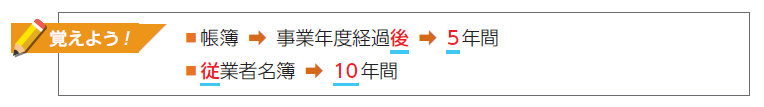

語呂合わせが暗記に役立つ

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの9つめは語呂合わせも多数紹介していることです。

「真の学習にとって語呂合わせなんて邪道である。使うべきではない」という考え方もあると思いますが、フォーサイトは違います。

もちろん「理解」することを第一にしていますが、理解した上でなら必要に応じて語呂合わせでもなんでも使えば良い!という柔軟なスタイルです。

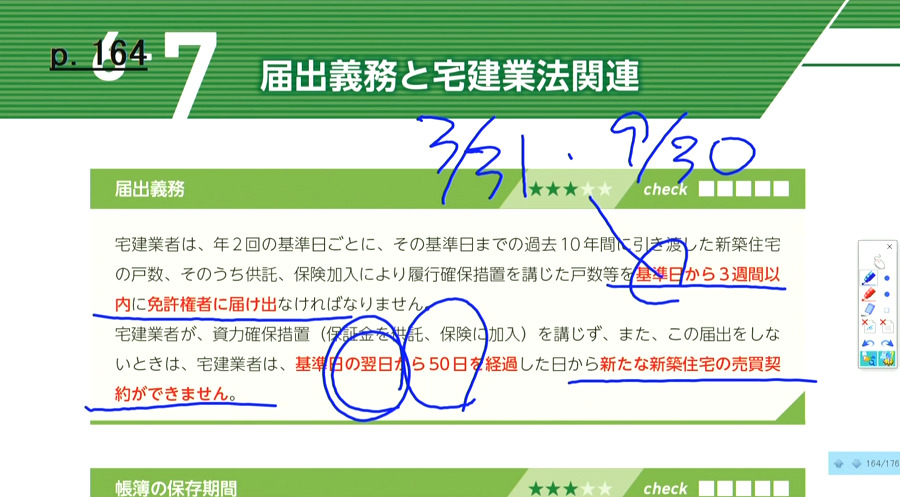

一例として、「帳簿・従業者名簿の備え付け期間」の語呂合わせを見てみましょう。「帳簿は事業年度経過後5年間の備え付けが必要」です。また、「従業者名簿は最終の記載をした日から10年間の保存が必要」です。

この「帳簿は5年」「従業者名簿は10年」という内容を覚えなければならないのですが、どっちが5年でどっちが10年だったのかよく忘れてしまいます。そこでフォーサイトは次のような語呂合わせを提案してくれています。

「帳簿は事業年度経過ゴだからゴ年間」「ジュウ業者名簿はジュウ年間」。単純ですが、ピンとくる覚え方ですよね。

宅建試験の勉強をしていると、法律の適用条件や細かい数値など、どうしても暗記が必要な部分が必ず出てきます。単純に記憶力だけに頼り続けるのはちょっとキツいものがありますが、語呂合わせが豊富にあれば、記憶する際の大きな助けになります。

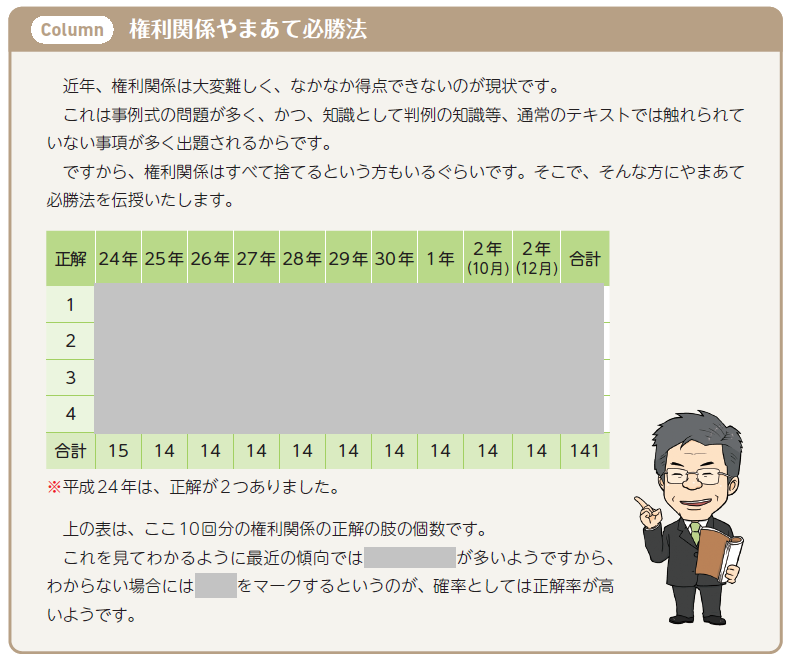

フォーサイトの「柔軟さ」は語呂合わせを提案している点以外にもみることができます。その最たるものが、下記の「権利関係やまあて必勝法」です。

肝心なところは灰色で塗りつぶさせてもらいましたが、要は「分からなかったら●番をマークしておけば正解になる可能性が高い!」という内容です。

この方法は試験問題が全く解けない場合でも使えてしまいます。「やまあて必勝法を知っているか知らないか」、本当にそれだけで点を取れる可能性が変わってくるということです。

過去10年間の正解番号まで調べて教えてくれるなんて、フォーサイトが受講生に何としても点をとらせたいという「本気度」が伝わってきますよね。

コラムで勉強の息抜きができる

フォーサイト宅建士講座のテキストを使うメリットの10個めはコラムで息抜きしながら学習できることです。

テキストをめくっていると、ところどころにこのような「コラム」が差し込まれています。上の画像の例は「合格者の得点法」ということで、合格者の問題の解き方にどのような傾向があるのかを調査しその結果を紹介したものです。これが結構興味深い。

コラムでは多数の受講生を合格に導いた資格対策講座のスタッフだからこそ気づける「学習上のポイント」や、宅建試験にまつわる「こぼれ話」のような話題が記されています。

コラムのタイトルだけをいくつかピックアップしてみます。

- 「効果的な記憶方法について」

- 「集中力の保ち方について」

- 「勉強とお酒について」

- 「カンニングの歴史」

- 「万年受験生の敗因はこれだ!」

宅建試験の受験生なら興味をもたずにはいられないタイトルですよね。コラムのような息抜き要素があることからわかるように、あまり根を詰め過ぎず適度に小休憩を挟みながら学習を続けていくのがフォーサイト宅建士講座の学習スタイルだと言えます。

この記事のまとめ

今回は「フォーサイト宅建士講座 テキストのメリット・デメリットは?」というテーマでお伝えしました。

指摘した内容をまとめておきます。

- 実はそんなに薄くない

- フルカラーで学習効果が高まる

- 4分冊で持ち運びに便利

- 文章が少なくサラッと読める

- 講義動画で講師から学べる

- デジタルテキストが読める

- 学習事項が体系化されている

- 法律の「考え方」「趣旨」を身に付けられる

- 図表・イラストで視覚的に学べる

- 語呂合わせが暗記に役立つ

- コラムで勉強の息抜きができる

フォーサイト宅建士講座のテキストが自分に合ったものかどうか、判断する材料になったでしょうか。

もしあなたが「テキストの実物か、それに近いものを見てみたい」と思うなら、無料でできる2つの方法があります。ひとつは本文中でも触れましたが、フォーサイト宅建士講座の公式サイトでテキストの雰囲気を確認するという方法です。

もうひとつはフォーサイト宅建士講座の資料請求をするという方法です。無料でサンプル教材がもらえて、その中にテキストの抜粋版が入っています。

私自身も、サンプルテキストの閲覧と無料サンプル請求の両方を試して、納得してからフォーサイト宅建士講座を購入しました。あなたもぜひそれらを利用して、フォーサイト宅建士講座を選ぶべきかどうか見極めるのに役立ててくださいね。

以上、参考になれば嬉しいです。