フォーサイト宅建士講座を受講した宅建士杉山貴隆です。

今回はフォーサイト宅建士講座の過去問題集をレビューします。この記事を読んでいただくとフォーサイト宅建士講座の過去問対策が充実しているかどうかが分かります。

実際にフォーサイト宅建士講座の過去問対策を受講したうえで書いていますので信頼性は抜群です。ぜひ参考にしてみてください。

- キャンペーン・クーポン情報

- 2025年7月12日現在、フォーサイト宅地建物取引士講座では短期合格応援クーポンを配布中です。クーポン適用によりバリューセットを最大15,000円OFFで購入できます(2025年8月12日11:00まで)。

⇒ 【フォーサイト公式】宅地建物取引士講座 トップページ - 資料請求割引

- フォーサイト宅地建物取引士講座では資料請求をすると10,000円割引の適用を受けられます(一部例外あり)。

⇒ 【フォーサイト公式】宅地建物取引士講座「資料請求」ページ - 安い時期

- フォーサイト宅地建物取引士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①キャンペーンは2023年夏以降実施されていないため、あまり期待できない

②割引クーポン(6,000円OFF)は月の後半に配布されることが多い

③資料請求割引(10,000円OFF)は資料請求後の一定期間利用可能

※割引の併用は不可

※2025年の最新の傾向をもとに独自に予想・解説しています - 過去のキャンペーン実施時期

時期(2022年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2022年1月4日開始

2022年1月11日終了新春全講座キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年1月17日開始

2022年1月31日終了TVCM放送キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年2月9日開始

2022年2月14日終了チャレンジキャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年4月1日開始

2022年4月11日終了春の全講座キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年4月15日開始

2022年4月18日終了春の全講座キャンペーン

(第2弾)単科合計から

最大70,200円引き2022年4月22日開始

数量に達し次第終了数量限定

割引クーポン提供単科合計から

最大70,200円引き2022年5月28日 ウェビナー参加者

割引クーポン提供バリューセット

5,000円引きクーポン2022年5月24日開始

2022年5月31日終了初夏の全講座キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年7月1日開始

在庫限りで終了最終値下げ 単科合計から

最大68,200円引き2022年8月25日開始

2022年8月31日終了夏の資格チャレンジ

キャンペーン単科合計から

最大70,200円引き2022年9月22日開始

2022年9月30日終了秋の資格チャレンジ

キャンペーン単科合計から

最大70,200円引き2022年10月16日開始

2022年10月24日終了本試験お疲れ様キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2022年11月22日開始

2022年11月28日終了チャレンジキャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き時期(2023年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2023年1月4日開始

2023年1月10日終了新春全講座キャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2023年1月20日開始

2023年1月30日終了新春全講座キャンペーン

(第2弾)単科合計から

最大70,200円引き2023年2月14日開始

2023年2月21日終了チャレンジキャンペーン 単科合計から

最大70,200円引き2023年4月11日開始

2023年4月17日終了春の資格チャレンジ

キャンペーン10,000円引き 2023年4月24日開始

2023年5月1日終了春の資格チャレンジ

キャンペーン(第2弾)12,000円引き 2023年5月12日開始

2023年5月15日終了誰でも使える割引クーポン 6,000円OFF 2023年5月26日開始

2023年5月29日終了誰でも使える割引クーポン 6,000円OFF 2023年6月13日開始

2023年8月14日終了クリアランス

セールクーポン最大15,000円OFF 2023年8月25日開始

2023年8月28日終了誰でも使える割引クーポン 6,000円OFF 2023年9月18日開始

2023年9月26日終了秋の学習応援クーポン 6,000円OFF 2023年10月15日開始

2023年10月23日終了誰でも使える割引クーポン 6,000円OFF 2023年11月21日開始

2023年11月28日終了誰でも使える割引クーポン 6,000円OFF 時期(2024年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2024年1月4日開始

2024年1月11日終了新春学習応援クーポン 最大6,000円OFF 2024年1月26日開始

2024年2月7日終了新春学習応援クーポン

(第2弾)最大6,000円OFF 2024年2月28日開始

2024年3月4日終了割引クーポン 最大6,000円OFF 2024年3月19日開始

2024年3月26日終了累計受講者数40万人

突破記念クーポン最大6,000円OFF 2024年4月11日開始

2024年4月15日終了春から始める資格チャレンジ

応援クーポン最大6,000円OFF 2024年4月24日開始

2024年5月1日終了春から始める資格チャレンジ

応援クーポン(第2弾)最大6,000円OFF 2024年5月13日開始

2024年5月20日終了誰でも使える割引クーポン 最大6,000円OFF 2024年5月28日開始

2024年6月11日終了割引クーポン 13,000円OFF 2024年6月18日開始

2024年8月13日終了最終値下げ割引クーポン 15,000円OFF 2024年8月27日開始

2024年9月3日終了夏の学習応援クーポン 最大6,000円OFF 2024年9月18日開始

2024年9月25日終了秋の資格チャレンジクーポン 最大6,000円OFF 2024年10月20日開始

2024年10月28日終了割引クーポン 最大6,000円OFF 2024年11月26日開始

2024年12月3日終了割引クーポン 最大6,000円OFF 時期(2025年) キャンペーン名

またはクーポン名内容 2025年1月6日開始

2025年1月15日終了新春資格挑戦クーポン 最大6,000円OFF 2025年1月28日開始

2025年2月4日終了新春資格挑戦クーポン 最大6,000円OFF 2025年2月20日開始

2025年3月4日終了学習応援クーポン 最大6,000円OFF 2025年3月18日開始

2025年3月25日終了キャンペーン 最大6,000円OFF 2025年4月15日開始

2025年4月23日終了資格応援キャンペーン 最大6,000円OFF 2025年5月1日開始

2025年5月8日終了資格チャレンジ応援クーポン 最大6,000円OFF 2025年5月21日開始

2025年6月11日終了短期合格応援クーポン 最大20,000円OFF 2025年6月18日開始

2025年6月30日終了短期合格応援クーポン 最大20,000円OFF 2025年7月9日開始

2025年8月12日終了短期合格応援クーポン 最大15,000円OFF - ウェビナー参加特典

- フォーサイト宅地建物取引士講座のウェビナーに参加するとウェビナー参加者限定クーポンを受け取れる場合があります。

⇒ 【フォーサイト公式】宅地建物取引士講座ウェビナー - 全額返金保証

- フォーサイト宅地建物取引士講座(バリューセット3)は全額返金保証制度の対象講座です。

⇒ 【フォーサイト公式】全額返金保証制度 - 教育訓練給付制度

- フォーサイト宅地建物取引士講座は教育訓練給付制度の対象講座です。一定の条件を満たした修了者は学費の20%をハローワークから受け取れます。

⇒ 【フォーサイト公式】教育訓練給付制度 支給までの流れ・対象コース - 合格祝い

- フォーサイト宅地建物取引士講座では一定の条件を満たした合格者を対象にAmazonギフトコード最大2,000円分をプレゼントしています。条件は次のページで確認できます。

⇒ 【フォーサイト公式】宅地建物取引士講座 トップページ - ダブルライセンス割引制度

- フォーサイト宅地建物取引士講座はダブルライセンス割引制度による割引価格で受講できる場合があります。また、フォーサイト宅地建物取引士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【フォーサイト公式】ダブルライセンス割引制度

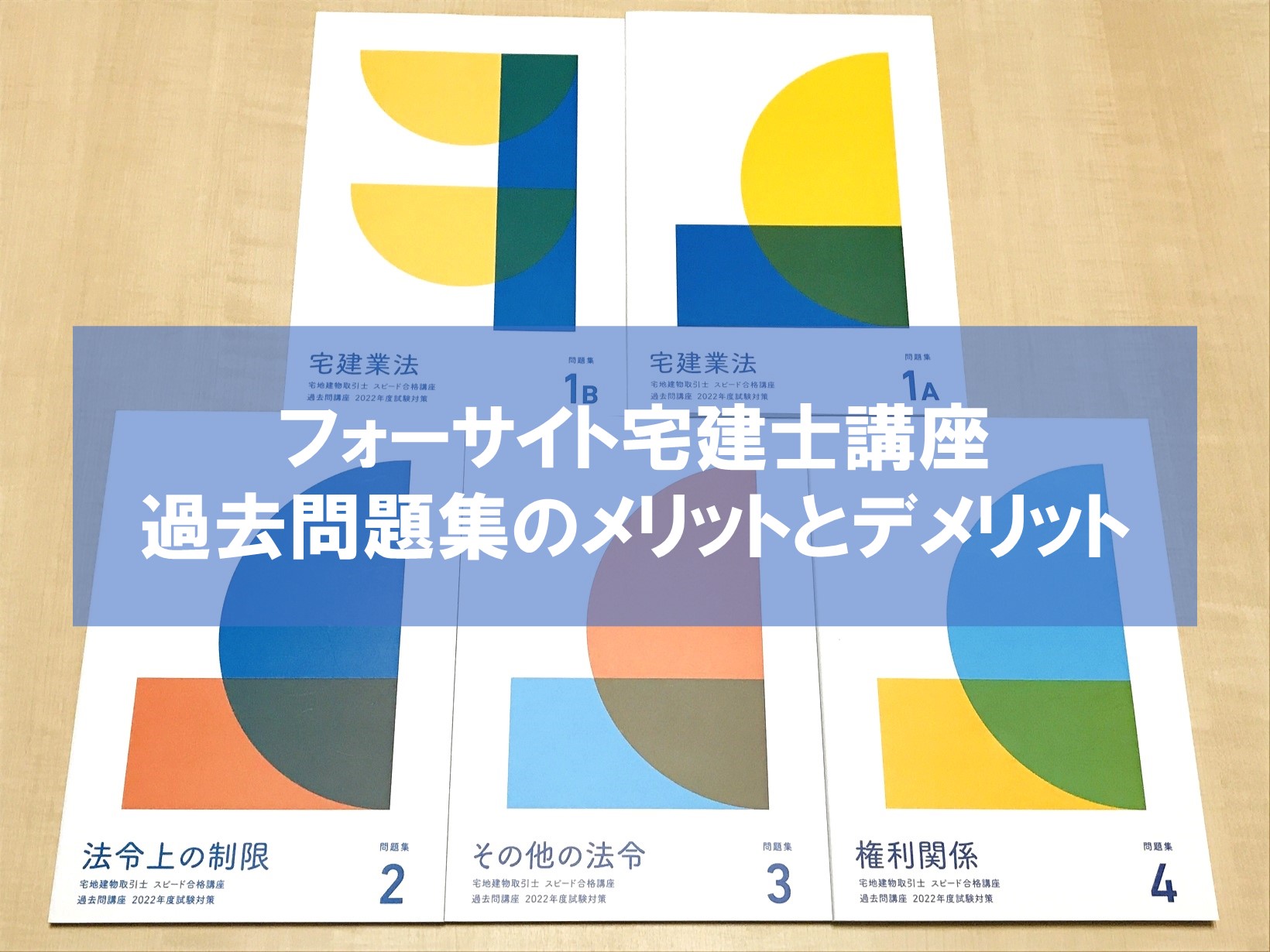

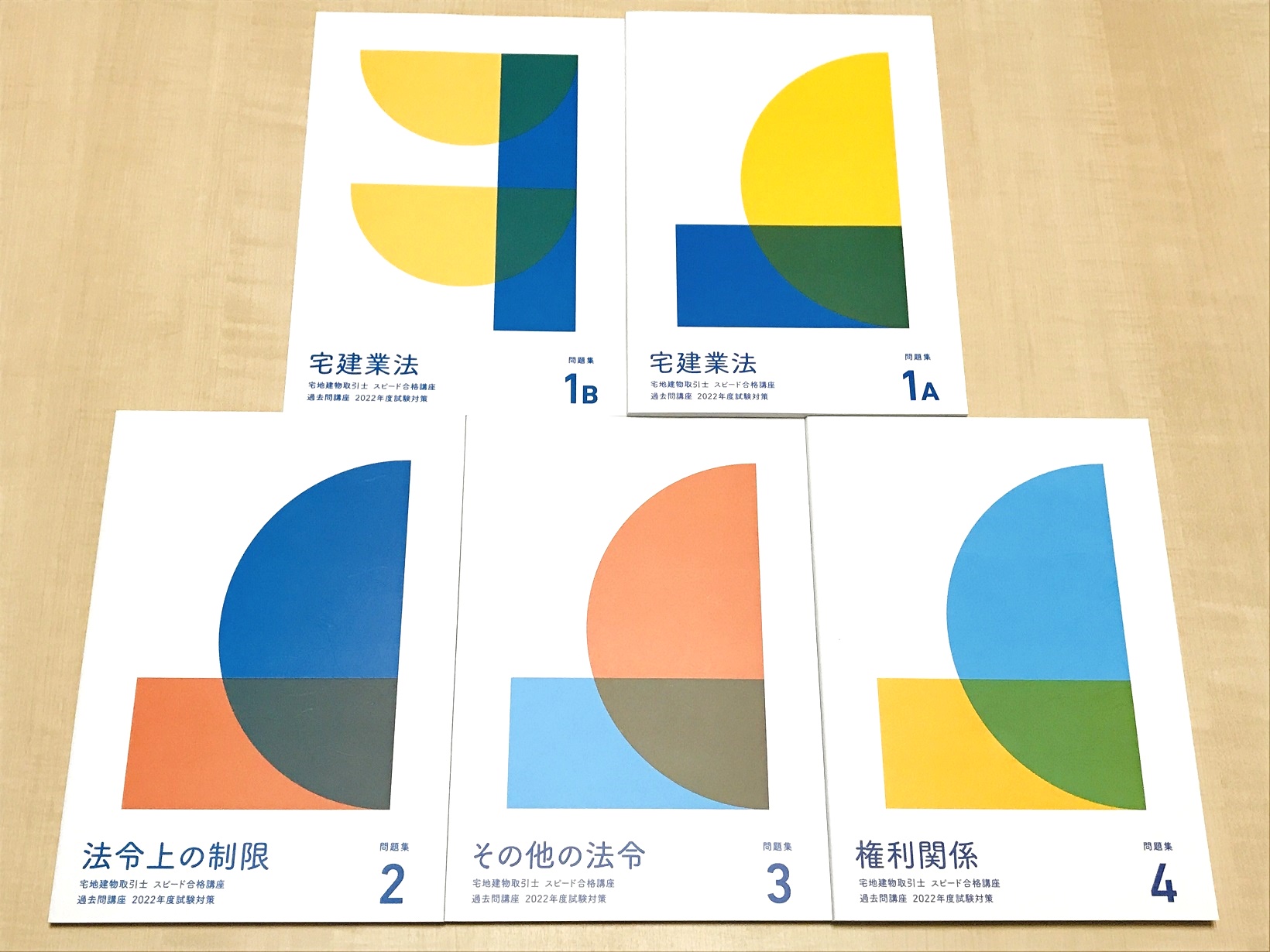

フォーサイト宅建士講座の過去問題集とは?

「フォーサイト宅建士講座の過去問題集」とはフォーサイト宅建士講座のバリューセット1・2・3に含まれている「過去問講座」の問題集のことを指します。

冊数は全部で5冊。大きさはB5版です。ページ数は次の通り(2023年度)。

| 巻 | ページ数 |

|---|---|

| 宅建業法A | 272ページ |

| 宅建業法B | 112ページ |

| 法令上の制限 | 128ページ |

| その他の法令 | 128ページ |

| 権利関係 | 208ページ |

以下ではこちらの問題集を使うデメリットとその解消法について先に触れ、その後メリットについて深掘りしていきます。

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うデメリット

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うデメリットは本試験の予行演習ができないことです。

予行演習ってどういこと?と思われたかもしれません。説明します。

私の経験上、宅建試験の過去問対策においては「試験1回分全50問を2時間以内に解く」という予行演習的な訓練を何度も何度もやっておくのが望ましいです。これをやるかやらないかで、合格するかしないかが7~8割決まります。

ところがフォーサイト宅建士講座の過去問題集は「令和元年度の問1~問50」「平成30年度の問1~問50」「平成29年度の問1~問50」…という構成にはなっていないんです。つまり「年度別」の過去問題集ではないんですね。

ではどのような構成になっているかというと、各年度の問題をいったんプールして分野ごとにグループ化する「分野別」の構成になっています。

言い換えると「宅建業法の問題をグループ化して2冊にまとめる」「法令上の制限の問題をグループ化して1冊にまとめる」「その他の法令の問題をグループ化して1冊にまとめる」「権利関係の問題をグループ化して1冊にまとめる」という構成です。

問題が年度別にまとまっているわけではないので、今日は平成30年度の問1~問50を解いて明日は令和元年度の問1~問50を解く、といった予行演習的な解き方はできません。

これは少し困った事態ではあるのですが、安心してください。次の3つの方法でこの問題は解消できます。

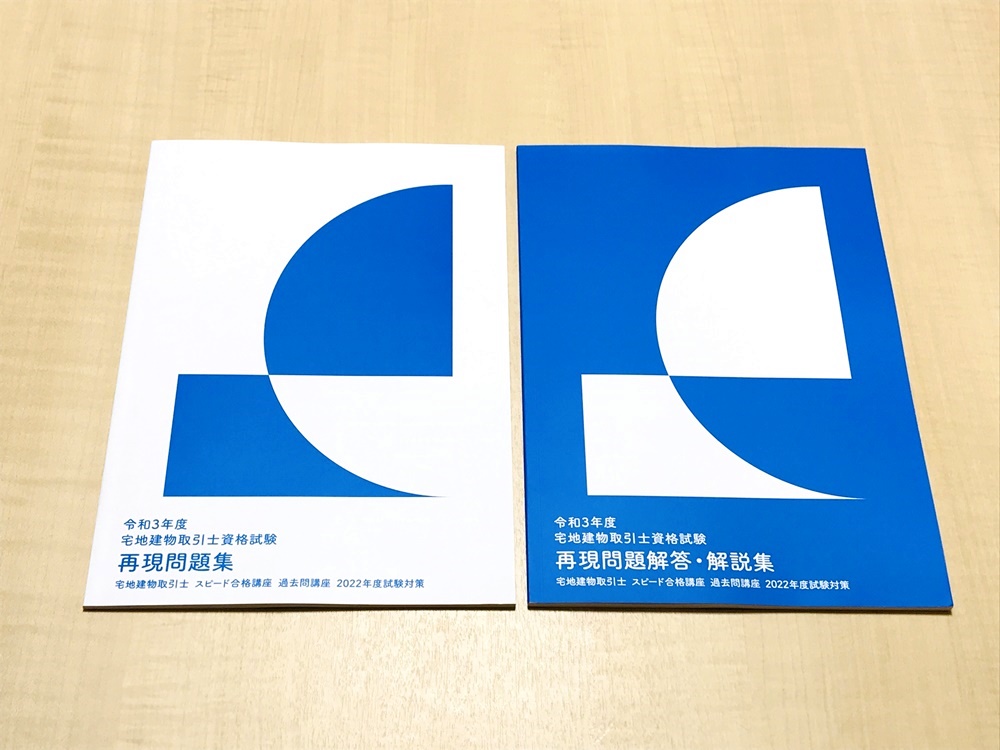

デメリット解消法1: 再現問題集を使う

デメリット解消法の1つめはフォーサイト宅建士講座の過去問講座に含まれている「再現問題集」を使うことです。

「再現問題集」は前年度の問題を本番そっくりに再現したものです。問1から問50まで試験1回分の問題が含まれています。したがって再現問題集を使えば試験本番の予行演習が可能です。

ただ試験1回分だけだとちょっと物足りません。そこで次のデメリット解消法2も参考にしてください。

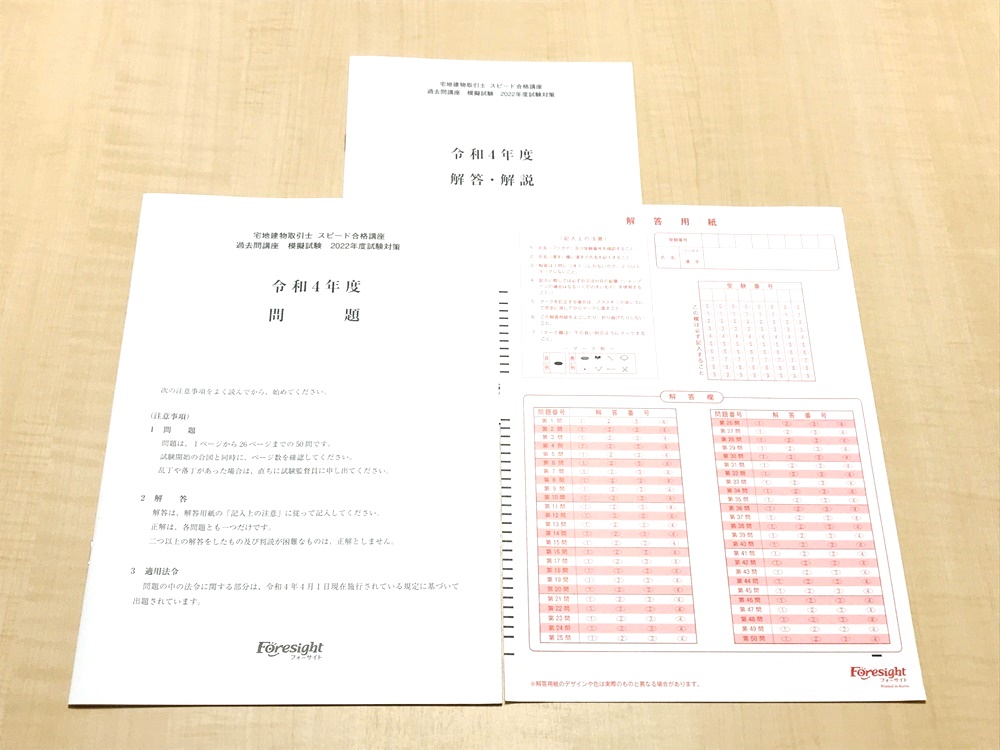

デメリット解消法2: 模擬試験を使う

デメリット解消法の2つめはフォーサイト宅建士講座の過去問講座に含まれている「模擬試験」を使うことです。

「模擬試験」はフォーサイトオリジナルの模擬試験です。問1から問50まで試験1回分の問題が含まれています。

先にお伝えした再現問題集とこちらの模擬試験とを合わせれば試験2回分の本試験の予行演習が可能です。

しかし実を言うと私のおすすめは「試験10回分くらいを予行演習として解いておくこと」だったりします。そこまでやっておきたい人は次のデメリット解消法3も実施してください。

デメリット解消法3: 市販の予想模試を使う

デメリット解消法の3つめは夏頃から書店やAmazonで販売される「直前予想模試」を使うことです。

1冊あたり試験3~4回分くらいの模試が含まれています。価格は1冊あたり2,000円程度です。少し追加費用がかかってしまうとはいえ、それほど大きな金額ではありません。

私自身、試験直前期には直前予想模試を3冊ほど購入して繰り返し解きました。

あなたも余裕がありそうならぜひ直前予想模試を利用して、残り8回分程度の予行演習をやっていただければと思います。

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリット

次にフォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットをご紹介します。

デメリットに比べてメリットははるかに多く、全部で8つです。

- 分野別タイプだから知識がつきやすい

- 学習効率を重視したレイアウト

- 充実の過去問13年分対応

- 解説まわりのクオリティが高い

- 過去問への取り組み方もサポート

- テキストに完全対応→並行学習が可能

- 過去問講座(講義動画)で問題の解き方を学べる

- スマホアプリでいつでも気軽に過去問演習ができる

以下で順番に説明していきます。

分野別タイプだから知識がつきやすい

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの1つめは「分野別タイプなので知識がつきやすい」ことです。

先に分野別の問題集であることをデメリットのようにお伝えしましたが、実は分野別であることが学習に良い影響を及ぼす側面もあります。具体的には、同じ論点の問題をまとめて解けるので知識がつきやすい点が挙げられます。

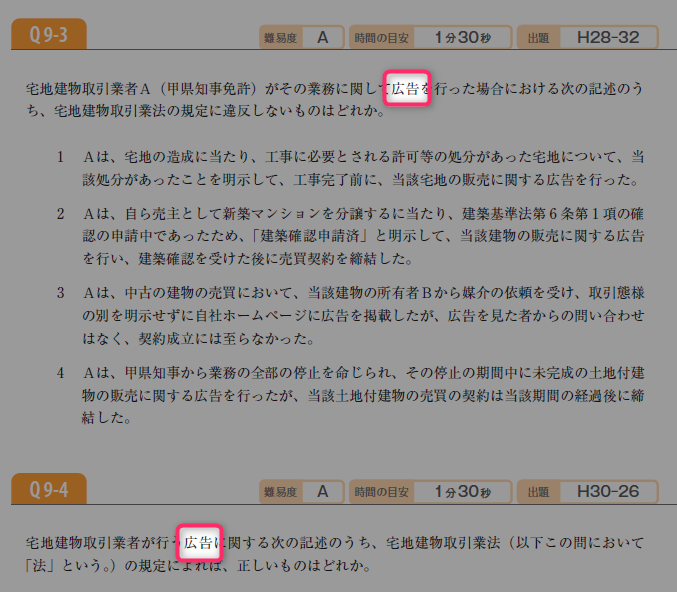

例として過去問題集の第1巻「宅建業法A」を例にとってみましょう。次の画像は「業務に対する規制」の出題の1ページです。

「広告」の問題が2つ並んでいますよね。実はこの後にも同種の問題が続いており、全部で8問の「広告」に関する問題を連続で解くことになります。

そうして類似した問題を集中的に解くことにより、その問題の論点に関する理解がドンドン深まっていくんです。

あまりピンとこない人は小学生の頃の宿題で「算数のドリル」を解いたことを思い出してください。ドリルでは同種の問題を繰り返し解くことで基本的な計算のやり方を身に付けたはずです。

また中学生や高校生になっても、数学の時間は「例題」のあとに「練習問題」を解いて、次に「演習問題」を解いて、さらに「類題」を解いたりしたことと思います。

私たちの脳は同じテーマの問題を解けば解くほど深い理解に至るという性質を持っているんです。

フォーサイトの過去問題集を使う場合、学校で解いた算数ドリルや数学の類題と同様、類似の問題を短期間でまとめて解くことになります。これにより効率良く理解が深まり、知識が自然に定着していくメリットがあるのです。

学習効率を重視したレイアウト

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの2つめは「学習効率を重視したレイアウトになっている」ことです。

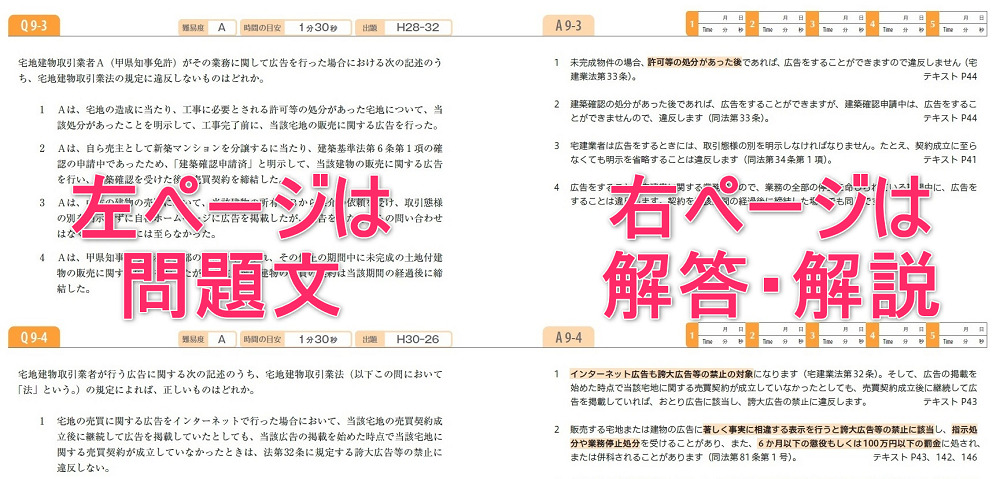

フォーサイトの過去問題集のページをめくると、見開きの左ページが問題文、右ページが解答・解説という構成になっていることに気が付きます。

このレイアウトであれば、左ページを見て問題を解いた後、即右ページで解答・解説をチェックできます。それのどこがメリットなのかは市販の過去問題集と比較して考えてみるとわかるでしょう。

市販の過去問題集では解答・解説が巻末にまとまって掲載されていることがよくあるんです。この場合1つの問の解説を探すのに大量のページをめくらなければならず、勉強の効率が上がりません。

フォーサイトの過去問題集のレイアウトであれば左ページと右ページを交互に見るだけなので最もムダが無いと言えます。

「でも、見開きの左が問題文、右が解答・解説だと問題を読んでいるときに正解が目に入ってきちゃうんじゃない?」

そんな不安の声が聞こえてきそうです。

でも全く問題ありません。私も実際に使ってみて分かったのですが、フォーサイトの過去問題集には「答えが目に入らないための工夫」がなされており、回答が先に見えてしまうことは一度もありませんでした。

工夫は3つあります。

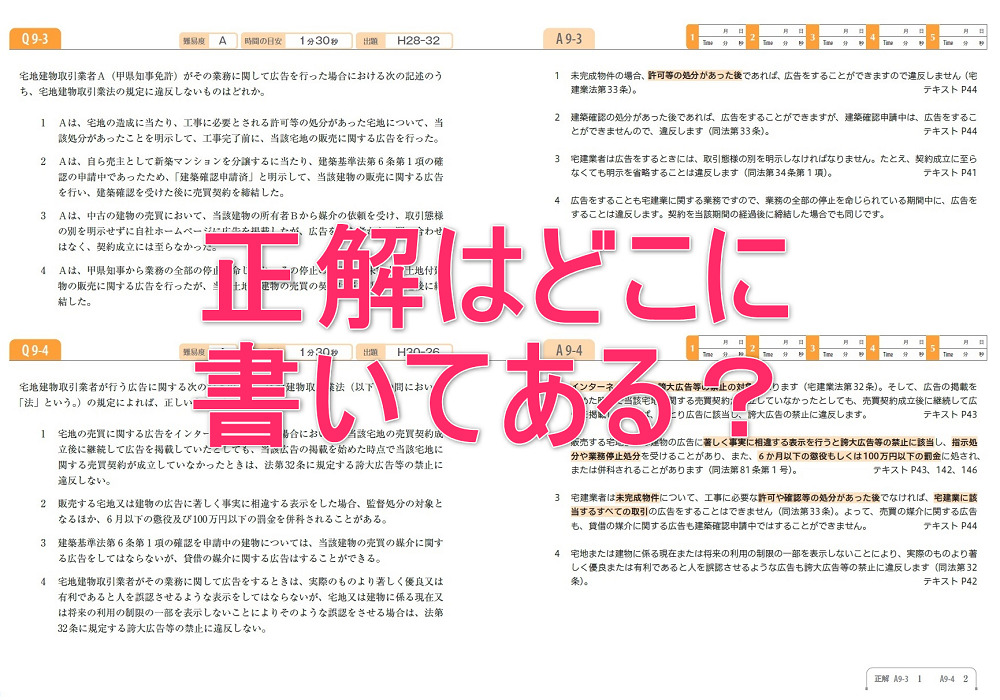

答えが目に入らないための工夫の1つめは「非常に目立たない部分に正解が記載されている」ことです。

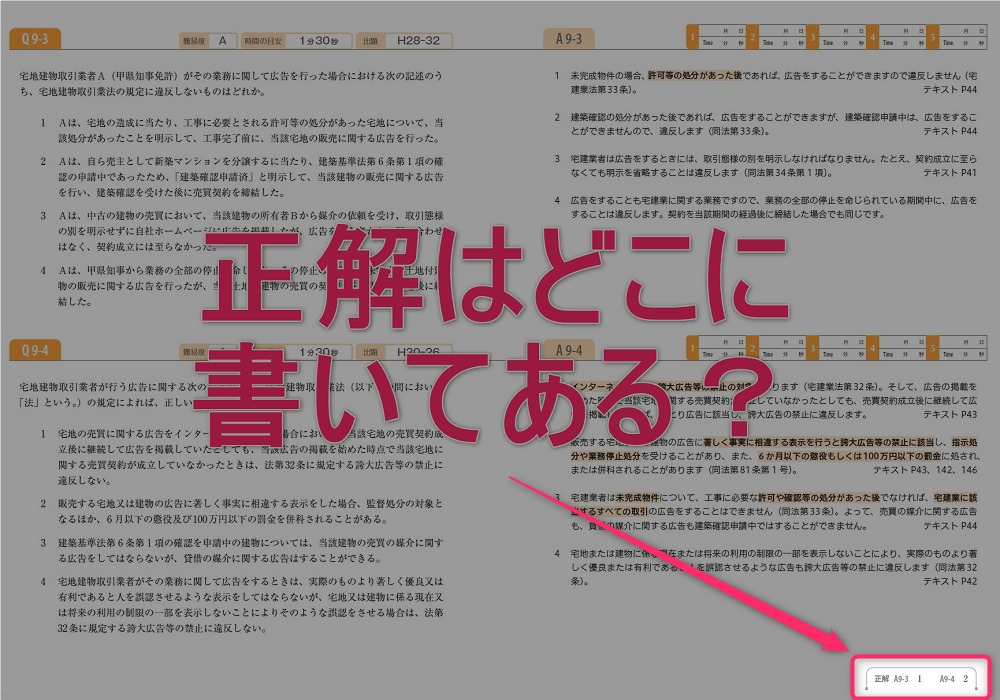

次の画像を見てみてほしいのですが、そもそもどこに正解が書かれているの?と感じてしまうのではないでしょうか。

実は正解は見開き右ページの一番右下に、やや薄い字で書かれています。

全く目立たないので、問題文を読んでいるときにはほとんど目に入ってきません。

どうしても気になる場合は右ページの下に手を軽く手を置いて隠すこともできますし、それが簡単にできる位置でもあります。

答えが目に入らないための工夫の2つめは「選択肢の正誤が○や×などの記号で記載されていない」ことです。

市販の問題集でよくあるパターンですが、4つの選択肢の解説部分に「○」「×」が目立つ色で書かれている場合があります。

それだと問題文を読む前に「○」「×」目に入ってしまい、ある程度答えが分かってしまい良くありません。

この点、フォーサイトの過去問題集は選択肢の○×が明記されておらず、解説を一読しなければ正誤が分からないようになっています。

答えが目に入らないための工夫の3つめは「目隠しシート」です。

「右ページに解答・解説があるとわかっていると、絶対に見てしまう…」という人のために用意されたアイテムです。

このシートを使うと、解説文はもちろん、右下の回答まで全てを覆い隠して見えなくできますので、もう100%絶対に正解は見えません。

しかもこれを過去問題集に挟んでおくと「しおり」の代わりにもなるという優れモノです。

以上のように、フォーサイトの過去問題集のレイアウトは学習する人の立場になって考え抜かれています。

実際の過去問題集の雰囲気をもう少し確認したい場合はフォーサイト宅建士講座公式サイトの問題集紹介ページをご覧ください。

充実の過去問13年分対応

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの3つめは「充実の過去問13年分対応」です。

宅建試験に合格したいのであれば、最低でも10年分の過去問を勉強する必要があると言われています。近頃は12年分の過去問を載せた過去問題集も一般的になってきました。

そこでフォーサイト宅建士講座の過去問題集が何年分の過去問を収録しているのかが気になると思います。過去問題集に含まれている問題の数を数えた結果は次の通りです(2022年度の場合)。

| タイトル | 問題数 |

|---|---|

| 01A 宅建業法 | 159 |

| 01B 宅建業法 | 81 |

| 02 法令上の制限 | 96 |

| 03 その他の法令 | 95 |

| 04 権利関係 | 154 |

| 合計 | 585 |

全部で約585問です。これは過去問12年分(600問)に近い数字です。フォーサイトではさらに「再現問題集」で1年分(50問)の過去問を解きます。

以上のことから、フォーサイト宅建士講座の過去問題集+再現問題集で13年分の過去問対策ができると言えます。これは市販の多くの問題集よりもさらに1年分多い数字です。

フォーサイトの過去問題集を利用することで他の受験生よりも多くの過去問に触れることができます。充実した過去問演習をしたい人はフォーサイト宅建士講座の過去問題集+再現問題集をぜひ利用しましょう。

解説まわりのクオリティが高い

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの4つめは「解説まわりのクオリティが高い」ことです。

過去問題集は過去に本試験で出題された「問題」とその「解答」および「解説」から構成されているのが一般的です。

「問題」と「解答」は基本的にどの過去問題集も同じになります。そのため「解説」や「解説に付随する部分」の質がその過去問題集の良し悪しを決めてしまうと言えます。

フォーサイト宅建士講座の過去問題集の解説まわりは次の3つの理由から高く評価できます。

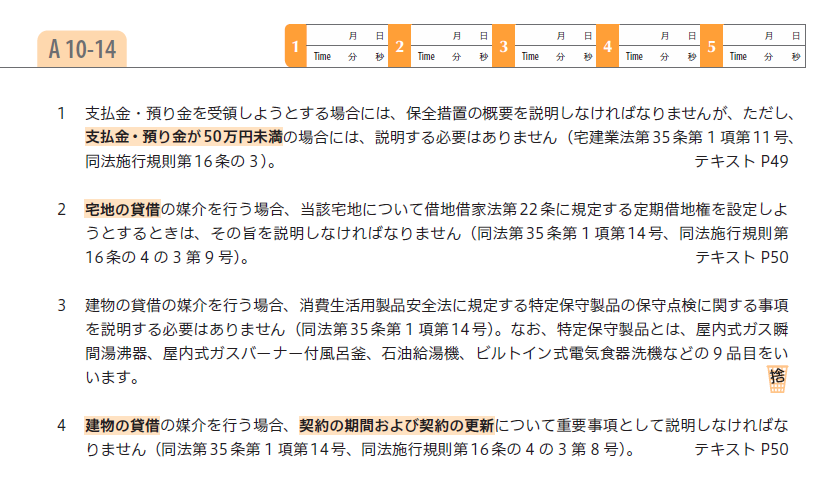

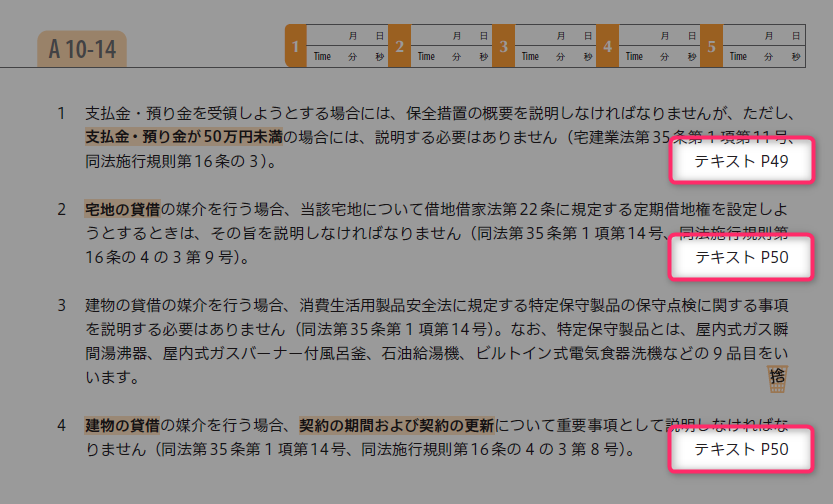

第一の理由は「簡潔でスッと頭に入ってくる文体」です。実際の解説の例を見てください。

選択肢1つに対して1つの解説がついています。解説の長さは多くの場合2~4行程度。短い言葉で的確に論点を突いており理解しやすいです。

さらに重要部分が目立つようマーカーが入っていることも学習者の理解を促進します。

高く評価できる第二の理由は「肢ごとにテキストの参照ページが付されている」ことです。

各解説の末尾には「テキスト P49」などと記されているのがわかると思います。解説を読んだ後に「もう少し詳しく知りたい」「復習したい」と考えた人のためにテキストの該当ページが記されているのです。

どの問を解いていてもすぐにテキストに戻って詳細を確認できますので非常に便利です。

第三の理由は「捨」マークがあることです。

「捨」マークはその選択肢が「捨て肢(あし)」であり「○×が分からなくても気にしないでOK!」ということを意味しています。

宅建試験では普通は知られていないようなマニアックな知識が問われることもあります。このようなマニアックな知識はたとえ覚えたとしてもその後の試験で出題される可能性は非常に低いです。

だから思い切って捨ててしまうほうが効率的ということで、選択肢によっては「捨」マークが付されています。おかげで学習者はムダな時間を省いて他の重要度の高い選択肢に意識を集中できます。

以上のように、フォーサイト宅建士講座の過去問題集の解説まわりは学習の効率を高められるよういくつもの配慮がなされています。

過去問への取り組み方もサポート

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの5つめは「過去問にどのように取り組めばよいかをサポートしてくれる」ことです。

今回受験する宅建試験が初めての国家試験の受験である、という人は多いと思います。私もそうだったので分かるのですが、初受験の人は次のような悩みに陥りがちです。

- 「過去問を解けといわれても、どのように解いたら良いか分からない…」

- 「過去問を繰り返せと言われても、何回繰り返せば良いのか分からない…」

- 「同じ問題を何度も間違えてしまうので、どうしたら良いか分からない…」

でも、あなたがフォーサイト宅建士講座を受講するなら上記の悩みを抱くことはないでしょう。

なぜならフォーサイト宅建士講座の過去問題集を読めば過去問演習への取り組み方が明確に書いてあるからです。

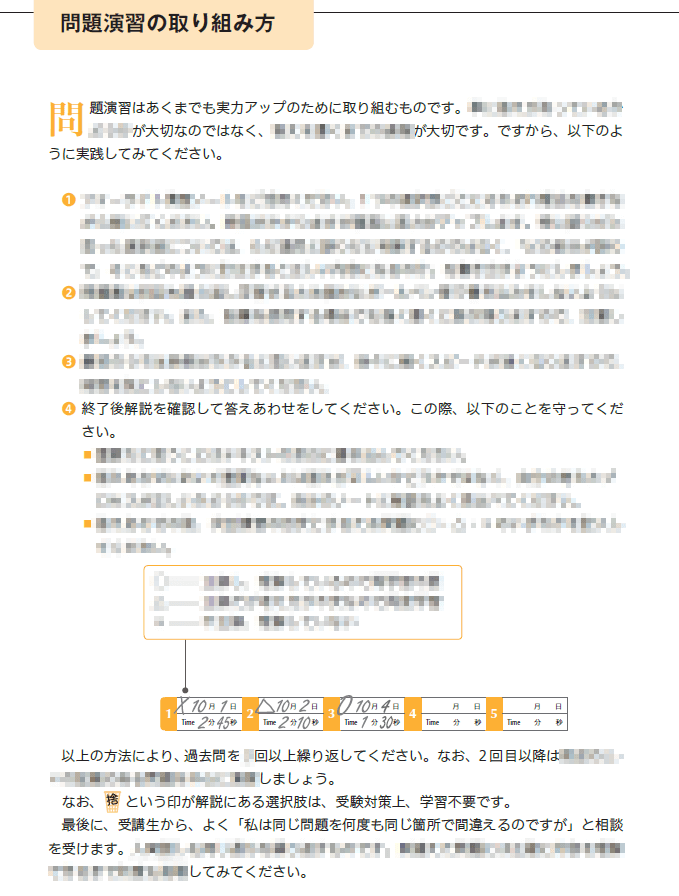

過去問題集の冒頭部分の1ページをご覧ください。

過去問はこうやって解きましょう。○回繰り返しましょう。同じ問題を何回も間違えるならこうしましょう…学習者の「分からない」に先回りして答えています。

フォーサイトを利用する人はそれらの指示に素直に従って実践すればOKです。

テキストに完全対応→並行学習が可能

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの6つめは「テキストと過去問題集が対応しているので並行学習が可能」なことです。

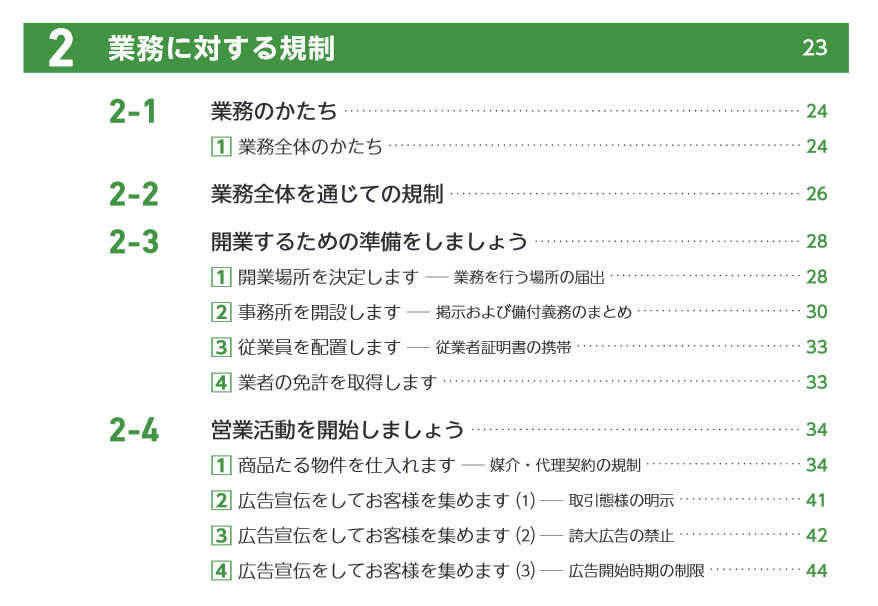

「フォーサイトのテキストの目次」と「フォーサイトの過去問題集の目次」とを比較すると対応関係がわかります。下の画像はテキストの目次です。

「業務全体を通じての規制」「開業するための準備をしましょう」「営業活動を開始しましょう」…といった見出しが並んでいることが確認できると思います。

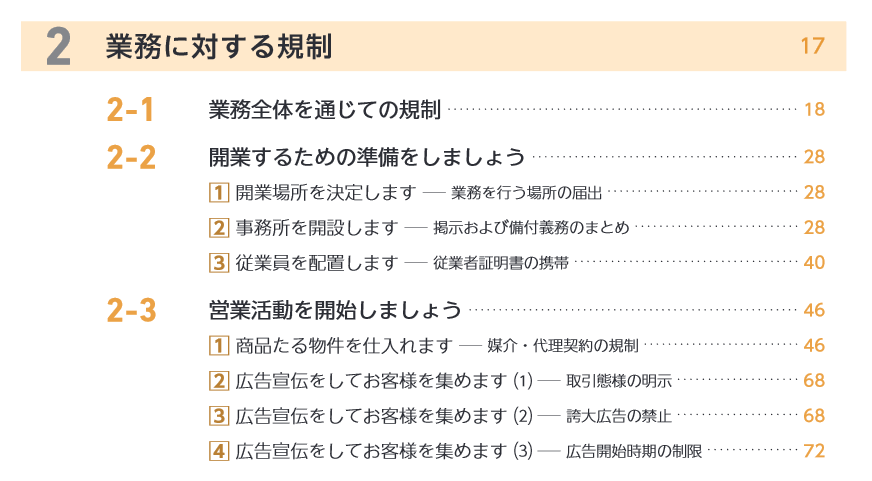

次に過去問題集の目次を見てみましょう。

テキストの目次とほぼ同じ見出しが並んでいますよね。目次の比較からわかるように、フォーサイトのテキストと過去問題集の内容には1対1の対応関係があります。

テキスト・過去問が対応していることにより並行学習が可能です。つまり「テキストのこの範囲を勉強したから、力試しで同じ範囲の過去問を解いてみよう」という使い方ができます。

インプット学習で新鮮な記憶を保っているうちに問題を解いてアウトプット。問題がスムーズに解けるので気持ちが良いですし、理解した内容を忘れにくくなります。

並行学習ができると過去問を解く勉強が楽しいものに変わりますし、合格するための実力力をいっそう高めることにもつながっていきます。

過去問講座(講義動画)で問題の解き方を学べる

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの7つめは「過去問講座(講義動画)で問題の解き方を学べる」ことです。

宅建の過去問対策をしている人からはよくこんな声が聞こえてきます。

- 「問題を解くときのコツを知りたい」

- 「引っかけ問題に引っかからないためには何に注目すればいい?」

- 「誰かに励ましてもらえたら、もっと頑張れるのに…」

でもフォーサイト宅建士講座を使っている人からは上記のような声は聞こえてきません。なぜならフォーサイト宅建士講座は映像と音声による「過去問講座」を提供しているからです。

過去問講座では講師が問題を1問ずつ解いてみせてくれます。その中で本試験で役立つ回答のコツや引っかけ問題の対策をそのつど提供してくれますし、学習者を励ます言葉もかけてもらえます。

講義動画を通じて、宅建試験を知り尽くした講師から細かい指導を受けましょう。そのほうが楽しみながら学べますし、合格もしやすいです。

eラーニングアプリでいつでも気軽に過去問演習ができる

フォーサイト宅建士講座の過去問題集を使うメリットの8つめは「eラーニングアプリで過去問演習ができる」ことです。

過去問を解くために机に向かうのって正直言って少し面倒くさいですよね。もし外出先で過去問を解いたり過去問講座を視聴できたりすれば、スキマ時間で過去問演習ができてよさそうです。

そんな要望に対しフォーサイト宅建士講座はスマホやタブレットで使えるeラーニングアプリ「ManaBun」で応えてくれます。

アプリが提供されていることによりフォーサイト宅建士講座の過去問対策はとても進めやすくなっています。アプリをインストールしておけば、いつでもどこでもちょっとした空き時間に過去問演習・講座の視聴ができるからです。

スキマ時間をアプリで有効活用して、少しでも合格に近づきましょう。

この記事のまとめ

今回は「フォーサイト宅建士講座 過去問題集のメリットとデメリット」というテーマでお伝えしてきました。

この記事のポイントを以下にまとめておきます。

- 本試験の予行演習ができない

(※再現問題集などを使えば解消可能)

- 分野別タイプだから知識がつきやすい

- 学習効率を重視したレイアウト

- 充実の過去問13年分対応

- 解説まわりのクオリティが高い

- 過去問への取り組み方もサポート

- テキストに完全対応→並行学習が可能

- 過去問講座(講義動画)で問題の解き方を学べる

- スマホアプリでいつでも気軽に過去問演習ができる

以上見たように、フォーサイト宅建士講座の過去問題集にはデメリットもありますが、それをはるかに上回るメリットがあります。

「この教材があれば宅建合格に向けて質の高い学習ができる」というのが、実際に使ってみた私の率直な感想です。

フォーサイト宅建士講座の過去問題集のことをもう少し知りたい人はぜひ資料請求で無料サンプル教材を取り寄せてみてください。

⇒ 【フォーサイト公式】宅建士講座 資料請求(無料サンプル教材)

過去問題集の抜粋版が届きますので、この講座が自分にあっているかどうかを見極めるのにとても役立ちますよ。

宅建試験の合格に向けて、これからも前進していきましょう。以上、参考になれば嬉しいです。