スタディング宅建士講座を実際に受講してレビューしている宅建士杉山貴隆です。

今回はスタディング宅建士講座の冊子版オプション(紙のテキスト)をレビューしていきます。冊子版オプションは買うべきか?買わざるべきか? あなたに判断材料を提供するのが目的です。

この記事は冊子版オプションを購入して実際に読んだ上でリアルな情報を書いています。ぜひ参考にしてみてください。

- キャンペーン情報

- 2025年7月3日現在、スタディング宅建士講座では夏の合格応援キャンペーンを実施中です。対象講座の受講料が3,300円OFFとなっています(2025年7月31日まで)。

⇒ 【スタディング公式】キャンペーン一覧 - 割引クーポン情報(10%OFF)

- 2025年7月3日現在、スタディング宅建士講座では新規登録した方に10%OFF割引クーポンを配布しています。キャンペーンとクーポンの併用も可能です。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 無料お試し・新規登録 - 学割クーポン情報(20~30%OFF)

- スタディング宅建士講座はスタディング学割(20%OFFクーポン)およびガクチカ応援割引(30%OFFクーポン)の対象講座です。

⇒ 【スタディング公式】スタディング学割

⇒ 【スタディング公式】ガクチカ応援割引 - クーポンの獲得方法や使用時の注意点

- その他のクーポンの獲得方法や持っているクーポンの確認方法・使用方法は次の記事で解説しています。

⇒ 【キリュログ】スタディングのクーポンを獲得する5つの方法と3つの注意点 - 安い時期

- スタディング宅建士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①新年を記念した割引クーポンが配布される「12月・1月」

②夏季の割引クーポンが配布される「7月・8月」

③合格応援キャンペーンが実施される「3月・5月・7月・9月・11月・12月」

④スタートダッシュ応援キャンペーンが実施される「10月または11月」

※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のキャンペーン等 実施時期

時期(2021年) キャンペーン等の名称 内容 2021年4月 新年度スタートダッシュ

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年5月 春のスタート応援

キャンペーン対象講座

2,200円OFF2021年7月開始

2021年8月終了夏の合格応援10%OFF

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年8月 夏の合格応援キャンペーン 対象講座

1,100円OFF2021年10月 合格応援キャンペーン 対象講座

1,100円OFF2021年10月 秋の感謝祭10%OFFクーポン 全商品10%OFF

クーポン提供2021年11月開始

2021年12月終了冬の応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2021年12月17日開始

2022年1月31日終了年末&お年玉クーポン 全商品10%OFF

クーポン提供時期(2022年) キャンペーン等の名称 内容 2022年3月10日開始

2022年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年4月16日開始

2022年4月30日終了新年度スタート応援

10%OFFクーポンプレゼント対象講座

10%OFFクーポン提供2022年5月16日開始

2022年5月31日終了不動産関連資格

取得応援キャンペーン対象講座

2,200円OFF2022年7月5日開始

2022年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年7月19日開始

2022年8月31日終了夏の合格応援

10%OFFクーポン対象講座

10%OFFクーポン提供2022年10月14日開始

2022年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年10月17日開始

2022年10月31日終了秋の感謝祭10%OFFクーポン

プレゼント全商品10%OFF

クーポン提供2022年11月22日開始

2022年11月30日終了スタートダッシュ

応援キャンペーン対象講座

2,200円OFF2022年12月16日開始

2023年1月31日終了冬のスタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2022年12月17日開始

2022年12月31日終了年末感謝&新年応援

15%OFFクーポン15%OFFクーポン

2枚提供時期(2023年) キャンペーン等の名称 内容 2023年3月10日開始

2023年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年5月15日開始

2023年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年7月3日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

2,200円OFF2023年7月19日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

2枚提供2023年8月1日開始

2023年8月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

1枚提供2023年10月13日開始

2023年10月31日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座

3,300円OFF2023年11月20日開始

2023年11月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2023年12月11日開始

2023年12月31日終了冬の学習応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF時期(2024年) キャンペーン等の名称 内容 2024年1月1日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン

15%OFFクーポン対象講座

15%OFFクーポン提供2024年1月15日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座

Q&Aチケット20枚増量2024年3月8日開始

2024年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年5月15日開始

2024年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年6月25日開始

2024年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年7月5日開始

2024年7月22日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月1日開始

2024年8月13日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月16日開始

2024年8月31日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年10月18日開始

2024年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2024年10月18日開始

2024年10月31日終了新規登録者向け15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2024年11月21日開始

2024年11月30日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座

3,300円OFF時期(2025年) キャンペーン等の名称 内容 2025年1月1日開始

2025年1月31日終了新年合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年1月1日開始

2025年1月14日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年1月17日開始

2025年1月31日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年2月21日開始

2025年2月28日終了2月のスタートキャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年3月17日開始

2025年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年4月16日開始

2025年4月30日終了期間限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年5月15日開始

2025年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF2025年5月19日開始

2025年5月31日終了会員限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年6月20日開始

2025年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

3,300円OFF- 合格お祝い制度

- 2025年7月3日現在、スタディング宅建士講座ではAmazonギフト券3,000円がもらえる合格お祝い制度を設けています。詳細ページはこちら。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 合格お祝い制度 - 再受講割引

- 2025年7月3日現在、スタディング宅建士講座では再受講割引コース「更新版」が提供されています。

⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 コース一覧・購入 - Wライセンス応援割

- スタディング宅建士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【スタディング公式】Wライセンス応援割

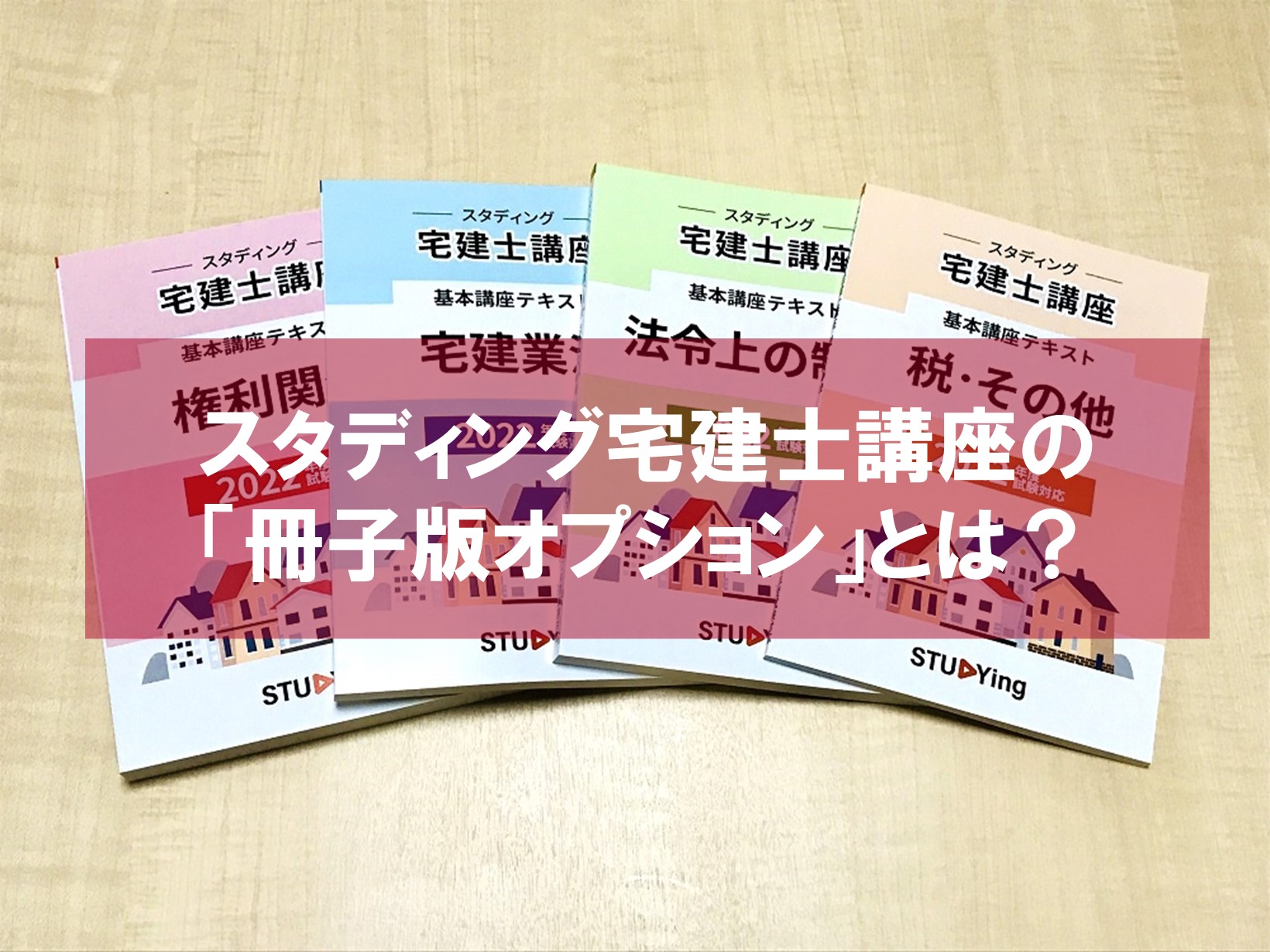

スタディング宅建士講座の冊子版オプションとは?

冊子版オプションとはスタディング宅建士講座のオプションとして追加できる紙のテキストのことです。

スタディングはスマートフォンやタブレット1台で学習が完結するのが特徴です。そのため原則として紙のテキストが付属せず、オンラインのWEBテキストを使用することになっています。

一方で「テキストだけは紙のものを使いたい」「スマホで問題演習をして、その横に紙のテキストを置いて読みたい」といった受講生の声もあることから冊子版オプションが用意されています。

仕様

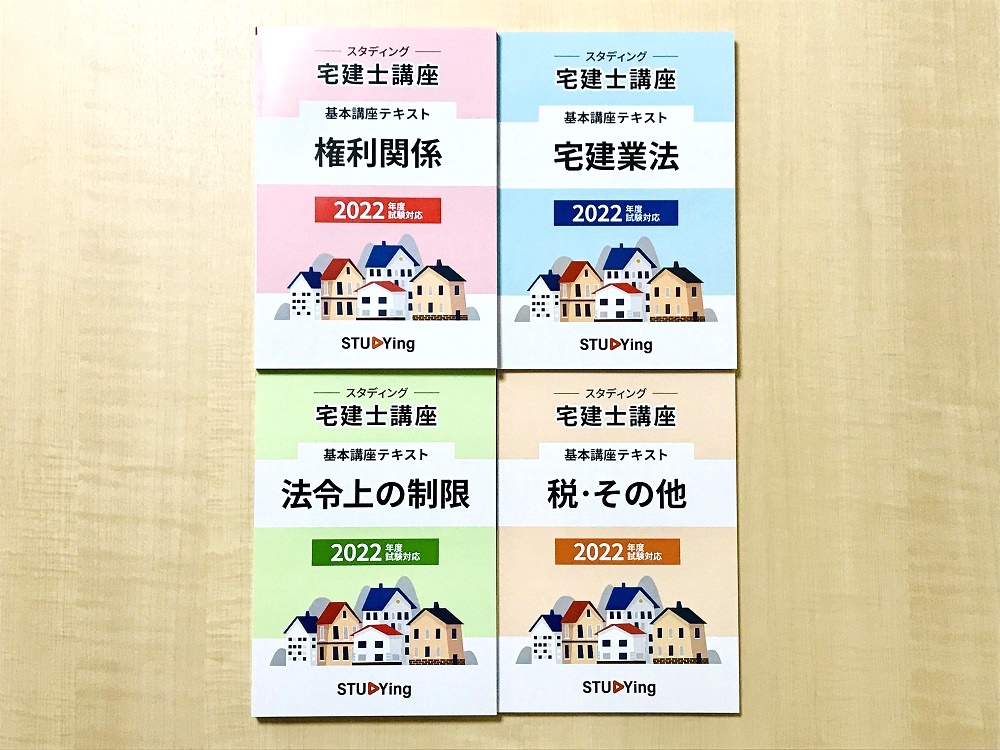

冊子版オプションの仕様は以下の通りです。

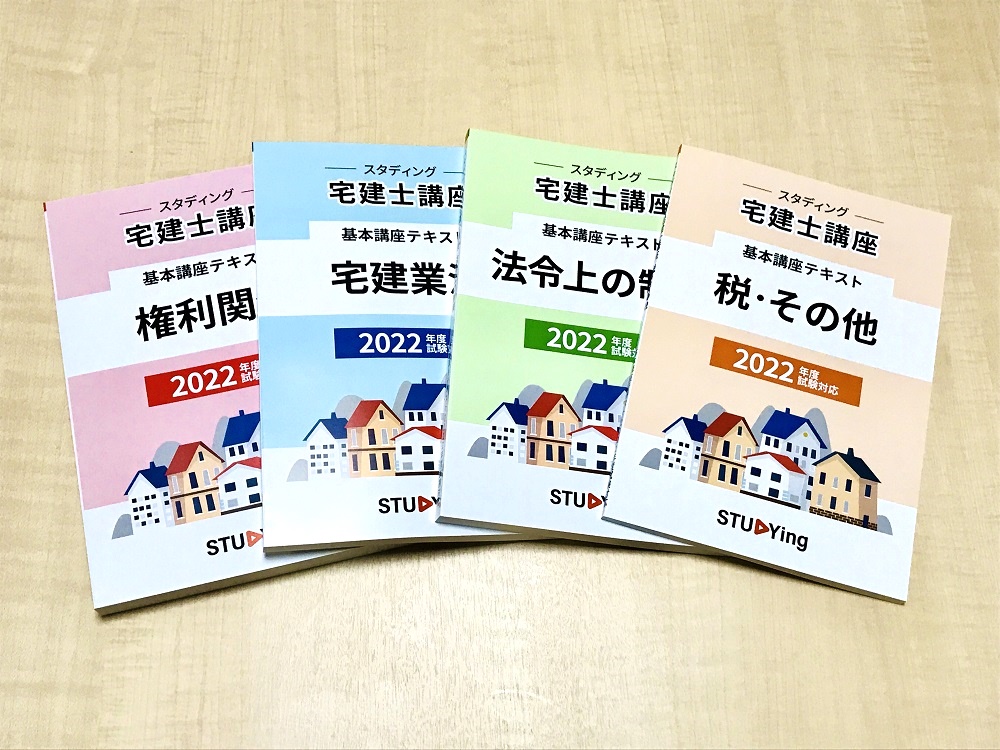

- 4巻構成(宅建業法、法令上の制限、権利関係、税その他)

- A5版

- 表紙はカラー、中身はモノクロ

A5版といっても想像がつかないかもしれないので、私が普段使っているGATSBYのスプレー缶と一緒に画像を撮ってみました。

縦幅はGATSBYのスプレー缶より少し大きく、横幅はGATSBYのスプレー缶3個分程度となっています。

内容

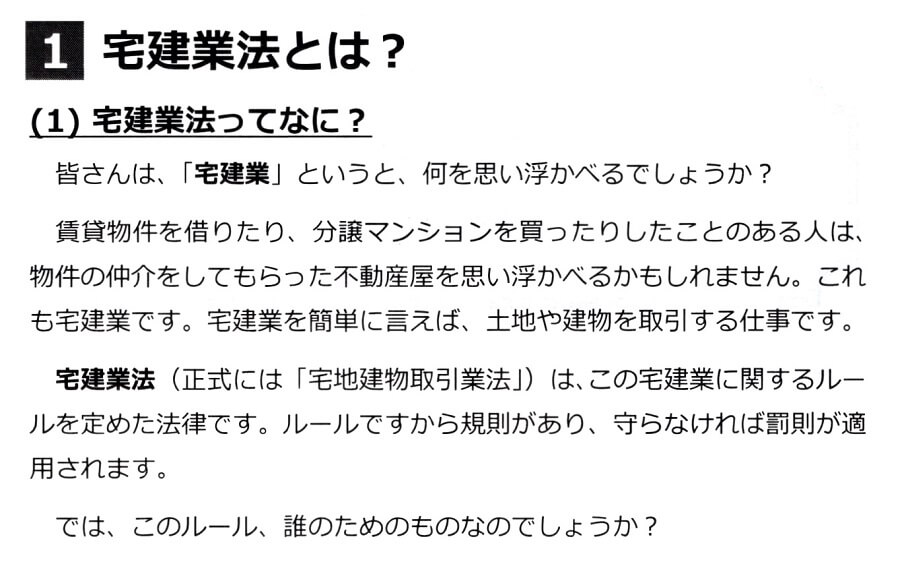

冊子版オプションの内容は基本的にWEBテキストと同じです。したがってWEBテキストの次の特徴はそのまま引き継がれています。

- 読みやすく、頭にスッと入ってくる文章

- 図解やイラストが適宜添えられている

- 「学習者が求めているもの」を十分に考慮した構成

- 「実際の試験では何がどのように問われるか」を重視

WEBテキストのレビュー記事を用意していますので、ぜひそちらも読んでみてください。

冊子版オプションのデメリット

私はスタディング宅建士講座の冊子版オプションを実際に使ってみて割とハッキリしたデメリットもあると感じています。具体的には次の3つです。

本文がモノクロ

冊子版オプションのデメリットの1点目はWEBテキストがフルカラーであるのに対し、冊子版オプションは表紙以外はモノクロであることです。

といっても文章の部分はモノクロでもそれほど気になりません。

気になるのは図解やイラストの部分です。

白黒の図解・イラストはやはり少しだけ見づらい感じがします。

統計情報は含まれない

冊子版オプションのデメリットの2点目は統計情報が含まれていないことです。

宅建試験には毎年「最新の統計に基づく出題」があります。でも冊子版オプションは出版スケジュールの都合により最新の統計情報を掲載していないんです。

もちろんスタディング宅建士講座の受講生が最後まで統計情報にアクセスできないというわけではありません。夏頃にはオンラインの「基本講座」にて統計のレッスンがリリースされますので、そちらで対策をする形になります。

価格が高い

冊子版オプションのデメリットの3点目は価格がやや高いことです。2023年版は7,480円(税込)となっています。

| 年度 | 冊子版の価格 |

|---|---|

| 2020年度 | 7,128円 |

| 2021年度 | 7,700円 |

| 2022年度 | 7,480円 |

| 2023年度 | 7,480円 |

市販されているテキストが税込で3,500円程度であることを考えると、冊子版オプションは倍近い値段です。送料は無料なのでありがたいのですが、その点を込みにしてもやはり割高である感が否めません。

* * *

以上見たように冊子版オプションには複数のデメリットがあります。でも冊子版オプションを使うことによるメリットも大きいです。

以下ではメリットについて順番に見ていきましょう。

冊子版オプションのメリット

私がスタディング宅建士講座の冊子版オプションを使ってこれはメリットだと感じた点は次の5つです。

持ち歩いても邪魔にならない

冊子版オプションのメリットの1点目はコンパクトなサイズであり持ち歩いてもジャマにならないことです。

市販の宅建士のテキストも冊子版オプションと同じくA5版ではあるのですが、分量が700~800ページくらいあり分厚いです。持ち歩きには適していません。

それに比べてスタディング宅建士講座の冊子版オプションは4巻構成であり、各巻が200~400ページほど。1冊だけなら薄くて軽く、持ち歩いてもほとんど気になりません。

スキマ時間で合格を目指せるというのがスタディングの重要なコンセプトなのですが、冊子版オプションはそのコンセプトを見失うことなく設計されていると感じます。

自分専用のテキストを実現できる

冊子版オプションのメリットの2点目は余白への書き込みや付箋の貼り付け、マーカーで線を引くといった工夫を凝らすことで、テキストをいわば「成長」させて自分専用のテキストを実現できることです。

学習を続けていると、テキストに書いていない知識を得ることも出てきます。それをテキストの余白にメモとして残したくなることも頻繁にあります。

WEBテキストの場合は「余白に書き込む」というのは当然できません。でも冊子版オプションであれば可能です。

また冊子版テキストであれば繰り返し参照する部分には付箋を貼って探す手間を省くようにしたり、特に重要と思える部分にマーカーを引くといった工夫もできます。

そうやって自分なりにテキストをカスタマイズしていくと世界に1つだけのオリジナルテキストが出来上がっていきます。試験直前まで使える自分専用テキストを作れることは冊子版テキストを使う際の大きなメリットです。

スマホに別タスクを割り当てられる

冊子版オプションのメリットの3点目はスマートフォンに別タスクを割り当てられることです。

たとえば手元で冊子版オプションを読みつつ、脇に置いたスマートフォンではYouTubeを表示して好きな音楽を流すといったことができます。

「スマートフォン1つでWEBテキストを読みながら同時に音楽も流す」というのもやり方次第で不可能ではありませんが、スマホ上で必要な操作が多くなって逆に非効率的です。むしろテキストは冊子版、音楽はスマホ、と分けてしまったほうがスマートだと思います。

もっと単純な例として手元で冊子版オプションを読みつつ、スマホは電源につないで充電しておくこともできます。冊子版オプションが無い場合、充電中のスマホに顔を近づけてWEBテキストを読まざるを得ませんが、やはり読みにくいです。

このように冊子版オプションがあればスマートフォンに資格対策以外のタスクを担わせることができます。

進捗を読み誤らない

冊子版オプションのメリットの4点目はテキストの進捗を読み誤らないことです。

どういうことかというと、紙でできている冊子版オプションには物理的な厚みがありますよね。なので自分が今までにどのくらいテキストを読み終わっていて、今後どのくらい読まなければならないのかが視覚と触覚で明確に把握できます。

一方、WEBテキストには厚みなんてありません。そのため自分がこれまでに読んだ分量とこれから読む予定の分量はいまひとつピンと来づらい。

「多分、残りはこのくらいだろう」と思っていたら、実際はそれよりずっと多かったということが起こっても不思議ではありません。

「あとどのくらいでテキストを読了できるか」を把握することは試験勉強を計画的に進めていく上で重要です。いつまでもテキストに時間をとられて問題演習ができなかったら、本試験では絶対に合格点を取れませんので。

ということで「テキスト学習の進捗を正しく把握できる」ということも冊子版オプションのメリットのひとつです。

眼が疲れにくい

冊子版オプションのメリットの5点目は紙なので目が疲れにくいことです。

WEBテキストの場合はスマホやタブレットやPCで読むわけですが、これらの機器のディスプレイは画面自体が発光しています。ブルーライトもガンガン目に入ってきます。

目を発光体に晒し続ければ、目が疲れるのは当然です。1レッスンあたり15分で読んだとして、約80レッスンありますので、単純計算で20時間。疲れないわけがありません。

でも紙のテキストであれば目に入ってくるのはやさしい反射光です。ブルーライトとも無縁でいられます。

日中は仕事でPCに向かって長時間作業するという人も多いと思います。ほんの少し目をいたわるために冊子版オプションを用意したとしても、誰もあなたを責めないでしょう。

結局、冊子版オプションは買うべきか?

ここまで冊子版オプションにはデメリットがある一方、試験勉強を充実させてくれるメリットもあるということを確認してきました。でも結局のところ、冊子版オプションは買うべきなのでしょうか?

私の結論は「迷ってないで、買うべき!」というものです。

迷う理由はデメリットがあるからだと思いますが、冊子版オプションのデメリットはほとんど無視して良いものだと思います。

まず「本文モノクロ」についていえば、脳内で色を補完すればいいだけです。週刊誌のマンガだって白黒で読んでいますよね。同じことだと思います。

統計情報が無いという指摘もしましたが、広い試験範囲の中で取り上げていないのはごくわずかな範囲だという見方もできます。それに夏になれば基本講座で統計情報の周知がありますので困ることはありません。

※もしあなたが5点免除対象者なら、そもそも統計問題は解かなくてよい範囲です。

最後に「価格が高い」というデメリットですが、市販書籍との比較をするから高いと思うのであって、深刻になるほどの値段ではありません。

ここで2023年版の冊子版オプションの価格7,480円をひと月あたり・1日あたりで考えてみましょう。宅建試験の受験に備えて4か月間勉強すると仮定して…

- ひと月あたりの費用

- 7,480円÷4か月=1,870円

- 1日あたりの費用

- 7,480円÷120日≒63円

1日あたりならたったの63円。63円と言ったら缶コーヒー1本の半額程度に過ぎません。そして毎日63円分の投資をするだけで、先に挙げた5つのメリット全てが手に入ります。それで勉強が効率化して合格しやすくなるのであれば、そちらのほうが断然良いですよ。

迷っていないで買いましょう。

冊子版オプションの入手方法

冊子版オプションを手に入れるための手順について説明します。通常のコースと同時購入することもできますし、通常のコースを買った後、必要になったときオプションのみ追加で購入することもできます。

以下で上記2通りの購入方法をざっと確認していきます。

通常のコースと同時購入する

通常の「宅建士合格コース」の購入手続きの中でオプションとして冊子版オプションを付けることができます。

まだスタディング宅建士講座を購入しておらず冊子版オプションを同時購入したい人はこのやり方をとると良いです。具体的な手順を見ていきましょう。

スタディング宅建士講座 コース一覧ページで「宅建士合格コース」を選択し購入手続きを開始します。

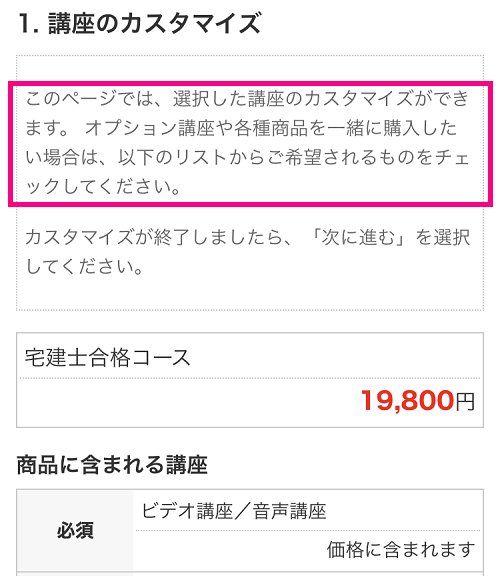

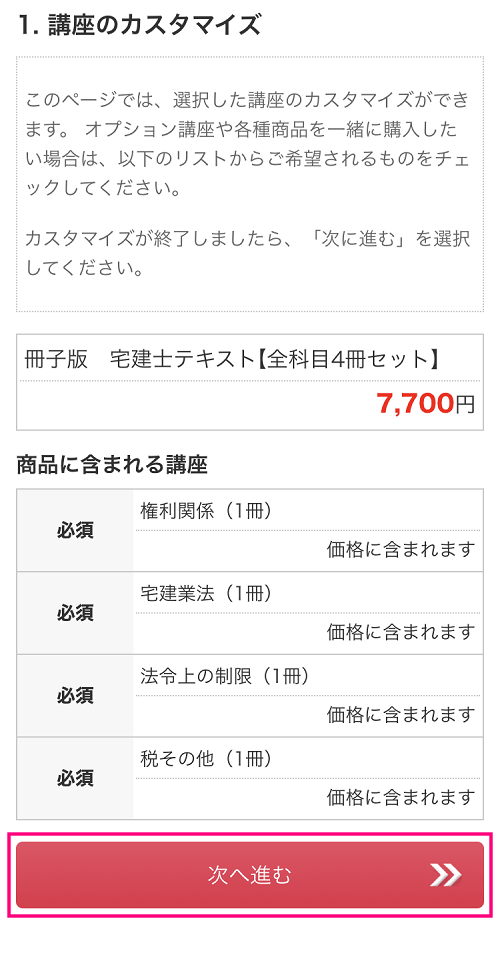

購入手続きのはじめに「講座のカスタマイズ」画面が出てきます。「オプション講座や各種商品を一緒に購入したい場合は、以下のリストからご希望されるものをチェックしてください」と記されています。下方向にスクロールします。

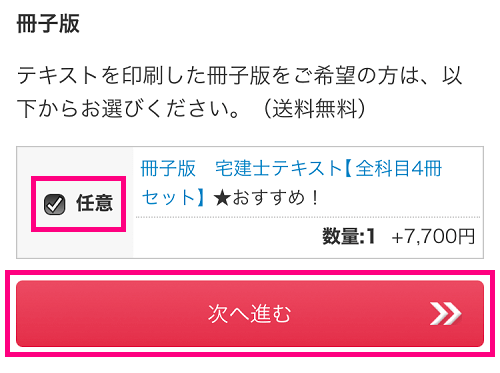

「冊子版」の項目があるので、チェックマークを入れて次に進みます。

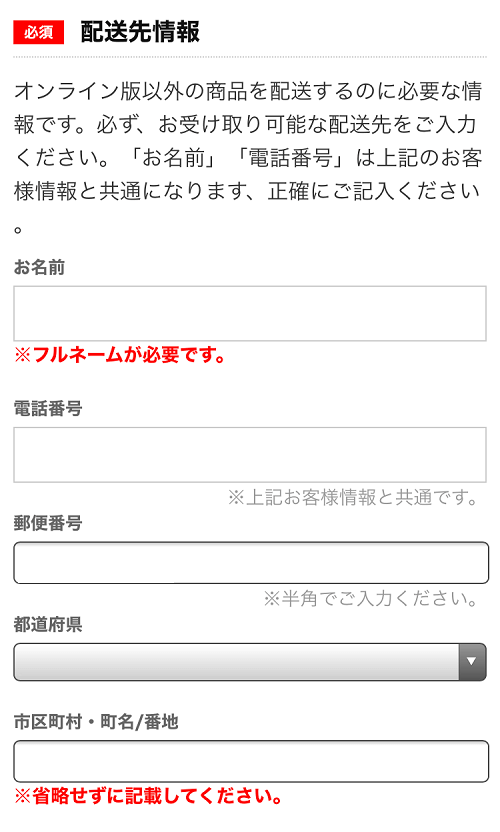

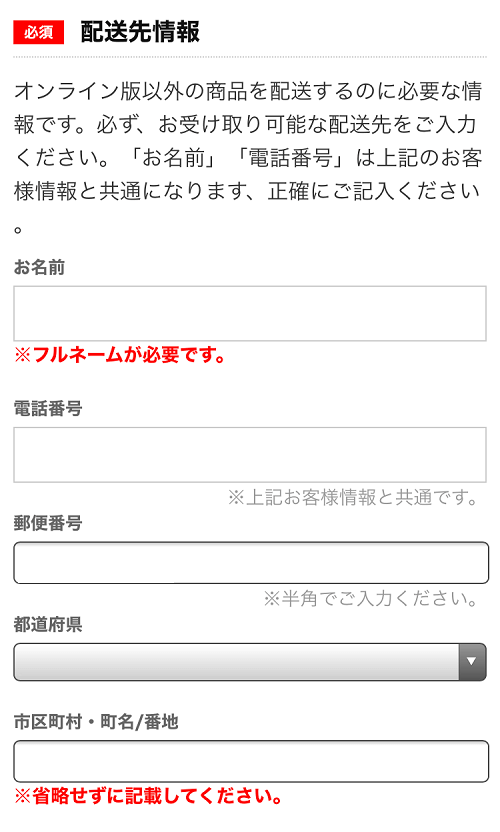

購入手続きを進めていくと送付先住所を入力する画面が出てきます。間違いのないように入力し、さらに手続きを進めます。

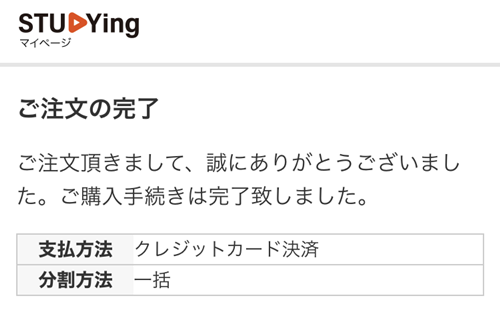

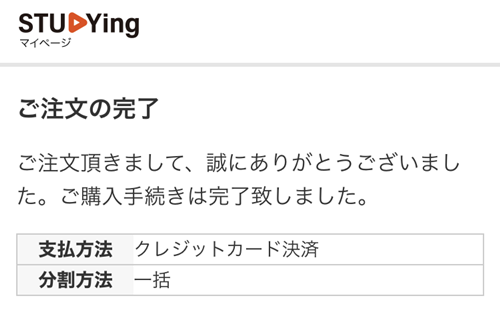

「ご注文の完了」が出たら終了です。宅建士講座を受講しつつ、冊子のテキストが自宅に届くのを待ちましょう。

コース購入後にオプションのみ購入する

「宅建士合格コース」をオプション無しで購入済みの場合は冊子版オプションを追加で購入できます。

「冊子版は買っていなかったけど、やっぱり買う気になった!」という人はこのやり方で購入します。具体的な手順を見ていきましょう。

スタディング宅建士講座 コース一覧ページで「冊子版オプション」を選択し購入手続きを開始します。

購入手続きのはじめに「講座のカスタマイズ」画面が出ますが、今回カスタマイズできる要素はありません。次に進みます。

購入手続きを進めていくと送付先住所を入力する画面が出てきます。間違いのないように入力し、さらに手続きを進めます。

「ご注文の完了」が出たら終了です。宅建士講座を受講しつつ、冊子のテキストが自宅に届くのを待ちましょう。

この記事のまとめ

今回はスタディング宅建士講座の冊子版オプションをレビューしました。冊子版オプションのデメリットとメリットを復習すると次の通りです。

- 本文がモノクロ

- 統計情報は含まれない

- 価格が高い

- 持ち歩いても邪魔にならない

- 自分専用のテキストを実現できる

- スマホに別タスクを割り当てられる

- 進捗を読み誤らない

- 眼が疲れにくい

最後に1つだけ注意点を挙げておくと冊子版オプションは比較的早い時期に売り切れてしまう場合があります。

市販の書籍ではないので、それほど多くの在庫があるわけではないようです。購入するのであれば早めに行動を起こしていただければと思います。

以上、参考になれば嬉しいです。