宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

今回は宅建を独学する場合の模試の位置づけについて私の考えをお伝えします。「色々な模試があるみたいだけど、どれを受けたらいいんだろう?」そんなふうに悩んでいる人がこの記事を読むと、ひとつの判断基準が得られるはずです。

ぜひ参考にしてみてください。

宅建を独学する場合の模試の位置づけ

最初に結論をお伝えすると宅建を独学するなら公開模試は不要であり、市販の予想模試を解いておけば十分です。

そもそも宅建試験に関係する模試には2種類あります。公開模試と市販の予想模試です。各々の特徴は以下の通り。

- 資格対策予備校などが実施する模擬試験。多数の人が一斉に(または一定の時期に)同じ模試を解き、実施事業者が採点を行う

- 模試受験者の中での自分の順位がわかる

- 会場受験タイプと自宅受験タイプがある

- 具体例:ジ・オープンモギ(4社共同)、全国統一公開模擬試験(日建学院)、全国公開模試(TAC)など

- 資格対策予備校等が作成し、毎年夏頃から書店等で販売される模擬試験。1冊あたり試験3回分程度の模擬試験が含まれている。採点は付属の解答・解説を見ながら自分で行う

- 自分の順位を知ることはできないことが多い

- 自宅で解くのが一般的

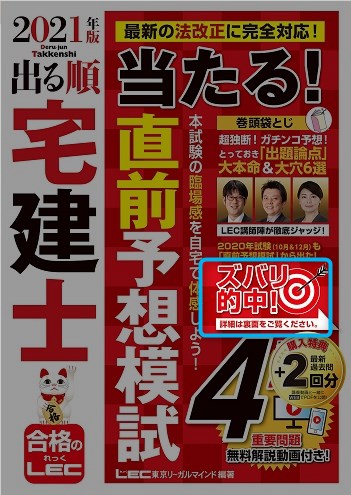

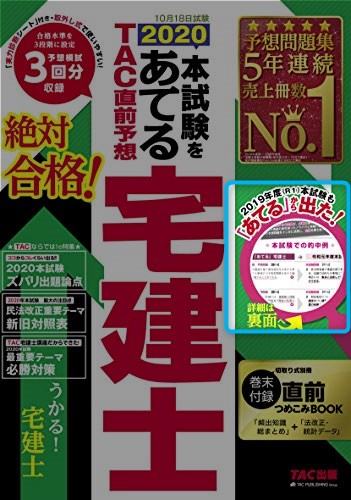

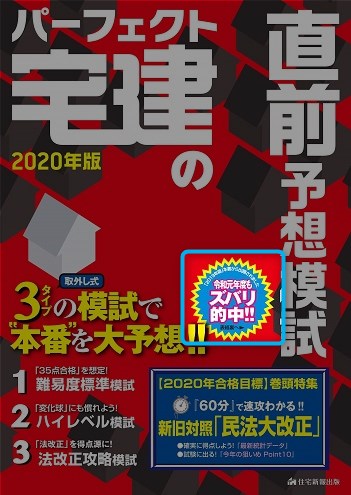

- 具体例:LECの「出る順シリーズ」の予想模試、TACの「本試験をあてるTAC直前予想」など

公開模試は不要で市販の予想模試は必要というのが私の立場です。以下でその理由を解説していきます。

公開模試は不要

私が「宅建を独学する場合、公開模試の受験は不要」と考えるのは市販の予想模試に比べてデメリットがあまりにも大きいからです。

具体的にどんなデメリットがあるのかを検討しましょう。まず会場受験型公開模試のデメリットを述べて、さらに自宅受験型公開模試のデメリットを述べます。

会場受験型公開模試のデメリット

会場受験型公開模試のデメリットの1つめはお金がかかることです。

会場受験型公開模試は1回受けるだけで5,000円ほどの受験料を支払わなければなりません。これに対し市販の予想模試は2,500円程度です。

市販の予想模試には試験3回分程度が収録されていますので、試験1回あたりに引き直すと約830円。単純比較ではありますが会場受験型公開模試は市販の予想模試の6倍高いことになります。

会場受験型公開模試のデメリットの2つめは時間がかかることです。

会場受験なので会場までの行き・帰りの移動時間がかかります。また受験後に採点が完了し成績表が送られてくるまでに1~2週間かかります。

これに対し市販の予想模試は自宅で解くだけなので移動時間がありません。解いた後は自分で採点して即座に成績が判明し、復習を始められます。市販の予想模試に比べると会場受験型公開模試は何かとムダな時間がかかると言って良さそうです。

会場受験型公開模試のデメリットの3つめは感染症に対する不安です。

会場受験には多くの受験生が集まります。会場側でも色々な対策をするとは思いますが、絶対に感染リスクが無いとは言い切れません。公開模試は試験の直前期に行われますが、そういう大切な時期に何かの病気をうつされてしまうのは避けたいところです。

これに対し市販の予想模試を使う場合は自宅で解くだけのことですので、感染症の心配はしないで済みます。

ここまで会場受験型公開模試のデメリットを見てきました。次に自宅受験型公開模試のデメリットも確認しましょう。

自宅受験型公開模試のデメリット

自宅受験型公開模試の1つめはお金がかかることです。

自宅受験型公開模試の場合も1回受けるだけで5,000円程度の受験料を支払わなければなりません。会場を使うわけではないのでもう少し安くてもよさそうなものですが、相場はそのくらいです。

これに対し、先述の通り市販の予想模試は試験1回分あたり830円相当ですので、自宅受験型公開模試は市販の予想模試の6倍高いと言えます。

自宅受験型公開模試のデメリットの2つめはウェブ入力では本試験の練習にならないことです。

自宅受験型公開模試にはインターネットを通じて解答を入力するウェブ入力形式のものがあります。ウェブ入力形式の場合、PC等の画面に表示される問題を読んで解答を入力します。

これは宅建試験の本番の状況とは全く異なっています。本試験では紙の冊子をめくって問題文を読み、マークシートに回答を記入する形式だからです。

模擬試験は本試験そっくりの外観・形式を備えてこそ模擬試験なのだと私は思います。しかしウェブ入力の場合は本番とは全く勝手が違うわけで、模試として受験する意味があるのか疑問に思ってしまうほどです。

ちなみに市販の予想模試は本試験同様に紙の冊子であり、付属のマークシートに回答を書き入れていきます。まさに模擬試験というべき形です。

自宅受験型公開模試のデメリットの3つめはマークシート郵送形式だと無意味に時間がかかることです。

自宅受験型公開模試には採点してもらうために回答済みマークシートを事業者に郵送するものがあります。この場合「郵送・採点・返送」の工程が必要になるため、手元に成績票が届くまで1~2週間の期間を要します。

宅建試験の直前期でスピーディに結果を知りたいのに、そんなにチンタラやっていられないと感じるのは私だけでしょうか。市販の予想模試であれば回答直後に自己採点すれば済む話なので、むやみに時間がかかるということはありません。

市販の予想模試のメリット

ここまで公開模試(会場受験・自宅受験)のデメリットを見てきました。その中で市販の予想模試のメリットも見てきましたが、まだ触れていない市販の予想模試の最大のメリットがあります。

それは出題予想に重きを置いていることです。市販の予想模試はその道のプロが宅建試験の出題を予想して作っています。あなたがもし市販の予想模試を購入したとすれば、表紙や巻頭で「前回試験ではこんなにたくさん的中しました!」とアピールしてあるはずです。

的中するということはつまり市販の予想模試を買って何度か解いておくことで、自然と本試験で正解数を増やせることを意味します。

合格可能性の引き上げに直結しますので、私は市販の予想模試の活用をかなり強くお勧めしています。少なくとも1冊、可能なら3冊くらい解いておくのが理想です。

「公開模試は的中しないの?」と思った人もいるかもしれません。公開模試は出題予想に重きを置いているのではなく、現在の実力を測ることや会場受験で試験の雰囲気に慣れることを重視しています。

ゆえに的中は期待しないほうがいいでしょう。実際、的中したことをアピールしている公開模試は見かけません。

おすすめの予想模試

市販の予想模試は大手・有名どころが出しているものならどれを使っても良いと考えています。ただ強いて言うなら「的中すること」を明確にアピールしているものを選ぶのが良いでしょう。

先の画像で挙げたLECの「出る順シリーズ」の予想模試、TACの「本試験をあてるTAC直前予想」、住宅新報社の「パーフェクト宅建シリーズ」の予想模試が該当します。

これらを直前期に繰り返し解いて「当たり」を自分の脳にストックしておけば、宅建試験は攻略できたも同然です。

この記事のまとめ

今回は宅建を独学する場合の模試の位置づけについて私の考えをお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。

- 会場受験型公開模試は「お金がかかる」「時間がかかる」「感染症の不安」というデメリットがあり、受けなくてよい

- 自宅受験型公開模試は「お金がかかる」「ウェブ入力形式だと本試験の練習にならない」「マークシート郵送形式は時間がかかる」というデメリットがあり、受けなくてよい

- 市販の予想模試は出題予想に重きをおいており、合格可能性を引き上げる助けになるので購入して取り組んでおくべき

あなたの時間とエネルギーを市販の予想模試に集中投下して、受験勉強の総仕上げを完了させましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。