宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

前回に引き続き「宅建の独学を効率よく進める方法」についてお話ししたいと思います。今回取り上げるのはアウトプット学習の効率化です。

アウトプット学習とは頭に入っている知識を使って宅建試験の問題を解く学習のことで、具体的には過去問演習と予想問演習です。アウトプット学習を効率化する方法について私の考えを述べていきます。ぜひ参考にしてみてください。

【各論2】アウトプット学習を効率化する方法

宅建独学のアウトプット学習を効率化するのに有効な方法は次の3つです。

- 繰り返し解く

- 正解・不正解の記録をとる

- 直前期は正解率の低い問題群から復習する

以下で順番に見ていきましょう。

繰り返し解く

アウトプット学習を効率化する方法の1つめは、「繰り返し解く」ことです。

「繰り返し解くなんて一番非効率的じゃないか。何を言っているんだコイツは!」と思われたかもしれません。確かに繰り返し問題を解く作業は時間も労力もかかるので一見すると非効率的に思えます。

でも本当に非効率的かどうかは作業にかける時間と労力だけで判断するのではなく作業をすることで得られるものを含めて判断しなければなりません。

たとえて言うなら「掘り進めると宝石がザクザク手に入る岩山」が目の前にあると想像してください。もしそんな状況なら、ちょっとくらい面倒でも掘り進めていったほうが効率的に儲けることができそうですよね。

では繰り返し解くことで得られるものは何でしょうか。私の考えでは繰り返し解くことで得られる宝石は次のものです。

- 繰り返し解くことで知識が自然と定着する

- 繰り返し解くことで解くスピードが上がる

- 繰り返し解くことでライバルに勝てる

まず繰り返し解くことで知識が定着します。宅建試験の知識は「暗記しよう、暗記しよう」と頑張ってもすぐに忘れてしまうものです。でも繰り返し問題を解くことを愚直に続けていれば不思議なくらい覚えてしまいます。

なぜこんなことが起こるのでしょうか。実は繰り返し使った知識は生存に必要なものとして扱うという人間の脳の性質が関係しています。

人間の脳は見聞きした全ての情報を保持し続けるわけではありません。その知識を使う機会がなければ「この知識は生きていくのに不要だ」と判断して捨ててしまいます。

たとえば「りんご」「みかん」をそれぞれ漢字で書くように言われても書けませんよね? これは「林檎」「蜜柑」という漢字を書く機会がほとんどなく脳が「不要だ」と判断して記憶しないためです。

逆にある知識を何度も使っていると、脳は「この知識は生きていくのに必要だ」と判断してその知識に関する脳神経を増強し忘れないようにします。

たとえば大人の日本人ならほぼ全ての人が自分の名前を漢字で書けますが、これは漢字で自署する機会が多いため脳が「必要だ」と判断した結果です。

過去問や予想問を繰り返し解く作業は知識を使う場面を何度も作っていることに相当します。何度も何度も解くことで暗記したくてもできなかった大量の知識が自然と脳に定着していきます。

* * *

次に、繰り返し解くことで解くスピードが向上します。何度も問題文を読むので読解力がつき、知識を使って答えを導く解答力もつきます。

何より試験問題を解く作業そのものに慣れることができます。最初の頃は問題文を見ただけで「難しそう」「こんなの解けない」と思っていたのが、繰り返し解いていると目をつぶっていても解けるくらいになるんです。

読解力・解答力・慣れの相乗効果により、問題を解くスピードは劇的に向上します。

たとえば私の例で言うと、最初の頃は試験1回分50問を解くのに3~4時間かかっていました。それが3回繰り返した頃には試験1回分50問を1時間~1時間半くらいで解けるようになりました。

宅建試験の本番の制限時間は2時間ですが、過去問や予想問を繰り返し解くことで本試験でも通用する水準まで解答スピードを高められます。

* * *

最後に、繰り返し解くことでライバルに勝てるようになります。ライバルというのは宅建試験を受験する自分以外の全ての人のことです。

宅建試験は成績の良かった上位約15%程度しか合格しない試験であり、受験生全体を100人とすると15人前後しか受かりません。したがって合格したければ圧倒的多数のライバルに勝つことが必須です。

ここで繰り返し解く作業は一見非効率的でとても面倒に感じるため、それを実行に移す人はそう多くないということを知っておきましょう。

合格に対する本気度が高い人は繰り返し解いてきますが「できたら受かりたいな」「受かるといいな」くらいの気持ちしか持っていない受験生は決して繰り返し解きません。

受験生全体を仮に100人とすると繰り返し解かない人が50人くらいはいると見て良いです。もしあなたが繰り返し解く作業をしておけば、この50人を蹴散らすことができます。

残りの50人は過去問だけを繰り返し解いている人、予想問だけを繰り返し解いている人、両方を解いている人など色々です。この50人の中で合格できる実力を持った15人になればOK。

母数が半分になったので合格率は倍の約30%と考えても良いでしょう。現実的な数値になってきました。

* * *

まとめると、繰り返し解くことによって次のものが手に入ります。

- 繰り返し解くことで知識が自然と定着する

- 繰り返し解くことで解くスピードが上がる

- 繰り返し解くことでライバルに勝てる

いずれも合格可能性を引き上げる要素であり、宝石のように価値が高いものです。得られるものの魅力を考えれば、繰り返し解くことは実は効率の良い作業であるとおわかりいただけたのではないでしょうか。

正解・不正解の記録をとる

アウトプット学習を効率化する方法の2つめは正解・不正解の記録をとることです。

たとえば宅建試験の過去問1回分50問を解いたとします。解いた後は採点をして、その後「問1は正解だった(あるいは不正解だった)」「問2は不正解だった(あるいは正解だった)」ということを何かしらの形で記録しておきます。

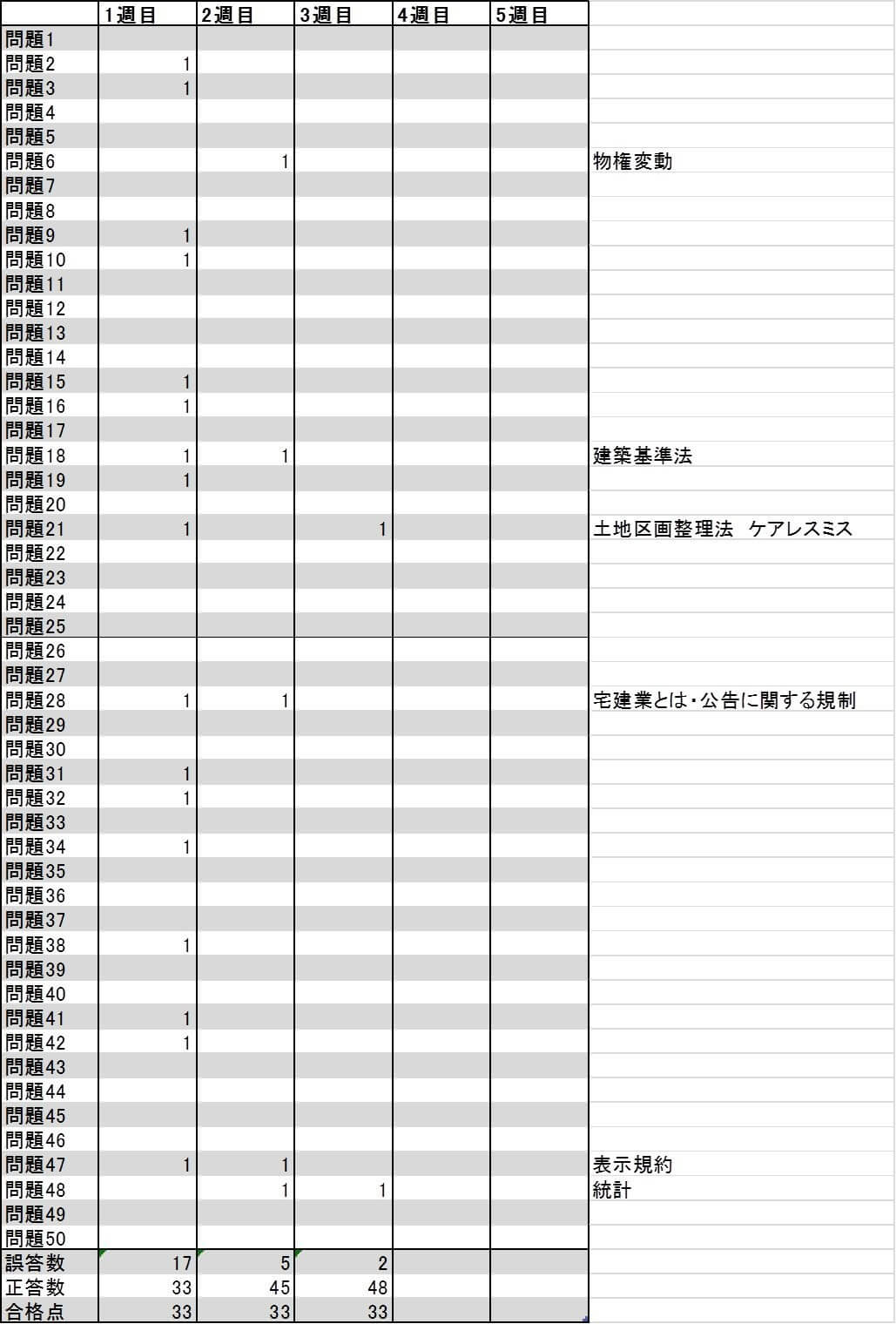

記録の形式は自分のやりやすい方法で良いです。私の場合はエクセルを使って、次の画像のような感じで記録していました。

少しわかりにくいかもしれませんが、正解した問については何も書かず、間違った問題のみ「1」を記録しています。記録をつけておくと次の2点で効率化できます。

- 正解数の推移がわかる(「今後しばらくは解かなくていい年度」がわかる)

- 問ごとの正解率がわかる(「今後しばらくは解かなくていい問」がわかる)

第一に正解・不正解の記録をとっておくと正解数の推移がわかり、最終的に「今後しばらくはこの年度の過去問は解かなくてよさそうだ」と判断できます。

たとえば令和元年度の過去問を解いて正解・不正解の記録をとったところ、50問中30問が正解だったとしましょう。そして数日後にもう1度令和元年度の過去問を解いて正解・不正解の記録をとると、50問中40問は正解していたとします。

これだけのことでも自分の実力が少し伸びたことが数字でわかります。

さらに数日後にもう1度令和元年度の過去問を解いて正解・不正解の記録をとったところ、50問中49問正解になっていたとします。ここまでくると「令和元年度の問題はこの先当分の間は解かなくていい」と判断できます。

もし正解数の推移がわからなければ、その後も同じ年度の問題を何度も解くという果てしないムダが生じてしまうでしょう。正解・不正解の記録をとっておくことでそのような事態を避け、効率化できます。

* * *

第二に正解・不正解の記録をとっておくと問ごとの正解率がわかり、最終的に「今後しばらくはこの問は解かなくてよさそうだ」と判断できます。

たとえば「令和2年度試験の問3」をこれまでに3回解いており、正解・不正解の記録もとっていたとします。記録の内容を詳しく見たところ、解いた3回のうち2回も間違えていました。

このような場合「令和2年度試験の問3」はこの先も間違える可能性があるので、もっと解いたり復習したりする必要があると判断できます。

一方「令和2年度試験の問4」についてはこれまで解いた3回のうち3回とも正解できていたと記録からわかったとしましょう。このような場合、問4で問われている内容と考え方を深く理解できていると考えられ、当分の間は解かなくても良さそうだと判断できます。

もし問ごとの正解率がわからなければ正解率が100%に近いような問題でも繰り返し解くことになり、大きなムダが生じてしまいます。正解・不正解の記録をとっておくことでそのような事態を避け、効率化できます。

直前期は正解率の低い問題群から復習する

アウトプット学習を効率化する方法の3つめは直前期は正解率の低い問題群から復習することです。

宅建試験は例年10月中旬の日曜日に実施されます。その前の1~2ヶ月間が直前期にあたります。直前期は自分の苦手な分野の対策をして少しでも得点力を高めることが最重要課題になります。

でも自分にとってどの分野が苦手なのか、果たして正確に把握することができるでしょうか? 主観に基づいて「たぶんこの分野が苦手だと思う」と考えてもよいですが、その主観は誤っている可能性があります。

仮にその分野が苦手分野であるという認識が誤っていなかったとしても、実は「自分では気づいていない苦手分野」がまた別に存在しているかもしれません。

苦手分野を客観的に把握できない場合、試験直前期という大事な時期にムダな勉強をしてしまったり、必要な勉強をしなかったりということが起き得るわけです。

しかし前述の「繰り返し解く」「正解・不正解の記録をとる」作業を地道に続けていた人には素晴らしいデータが残っています。これまでに解いてきた過去問・予想問の記録を見れば、どの問を繰り返し間違えてきたのかが、データから一目瞭然にわかるのです。

つまり苦手分野を客観的に、かつ漏れなく明らかにできます。

直前期にはこのデータを活用し「最も正解率が低かった群」「次に正解率が低かった群」「正解率が低いわけではないが間違えたこともある群」くらいの3グループに分けてしまうと良いでしょう。

そうして、まずは「最も正解率が低かった群」を一網打尽にします。その後、時間の余裕があるようなら「次に正解率が低かった群」をやっつけます。それでも時間が残っているときは「正解率が低いわけではないが間違えたこともある群」に取り組みます。

直前期を上記の手順で進めれば、最も効率良く「アウトプット学習の総仕上げ」を行うことが可能です。

この記事のまとめ

今回は「宅建の独学を効率よく進める方法」というテーマに関して、「アウトプット学習の効率化」の側面を述べてきました。この記事の要点を復習しましょう。

- 繰り返し解く

- 知識が自然と定着し、解答スピードが上がり、ライバルに勝てるようになる。短期的には面倒でも長期目線では効率が良い

- 正解・不正解の記録をとる

- 「今後しばらくは解かなくていい年度」「今後しばらくは解かなくていい問」がわかり、問題演習の時間を圧縮できる

- 直前期は正解率の低い問題群から復習する

- これまでの記録をもとに苦手な分野を客観的・網羅的に把握し、最も正解率の低かった問題群から順に解いていく

第1回の学習全体の効率化、第2回のインプット学習の効率化を経て、今回は第3回としてアウトプット学習の効率化についてお伝えしました。

宅建の独学を効率よく進める方法は以上となります。あなたの宅建独学の参考になれば嬉しいです。