宅建試験に一発合格した宅建士杉山貴隆です。

今回は宅建試験の権利関係科目にどんな問題が出るのかを見ていきます。具体的には近年の本試験に実際に出題された問題(過去問)を6つ取り上げて解答・解説を示します。

さらに私が実際に使っていた解答のコツ・考え方についても詳しくお伝えします。権利関係科目を学習中の方にとってはきっと有益な情報が得られるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

他方、宅建の勉強を始めて間もない人にとってはよくわからない内容も多いでしょう。そんな人は「ふーん、権利関係科目ってこんな感じか」と思ってもらえればOKです。学習を始めてある程度時間が経ってから、また戻ってきてじっくり読んでみてください。

権利関係科目の出題範囲と解答のコツ一覧

宅建試験の科目のひとつ「権利関係」の出題範囲は次の通りです。

- 制限行為能力者

- 意思表示

- 代理

- 時効

- 不動産物権変動

- 物権関係

- 抵当権

- 保証・連帯保証

- 連帯債務

- 債権譲渡

- 債務不履行と解除

- 弁済・相殺

- 売買

- 賃貸借

- 委任・請負・その他契約

- 不法行為

- 相続

- 借地借家法(借地関係)

- 借地借家法(借家関係)

- 区分所有法

- 不動産登記法

上記の中から特に重要なテーマをピックアップして過去の本試験問題の具体例を見ていきます。なお私が今回お伝えしたい解答のコツは次の5つです。

- 4つの選択肢が似通っているときは異質なものを見出すアプローチをとる

- 判決文がついている問題の場合、判決文を読み込むだけで正誤がわかる場合がある

- 判例の知識が必要なときもあるが、過去にも同じ知識が問われていることが多い。そうでない場合も推測を働かせることで正解に近づけることがある

- 基本知識を忘れてしまった場合でも「常識的に考えてどういう規定であれば自然か」を追求する

- 3つの選択肢の正誤がわかれば残り1つの正誤はわかる

以下で具体的な設問とともに詳しく説明します。

権利関係科目の問題例

宅建試験の過去問から権利関係科目の問題例を見ていきましょう。

時効

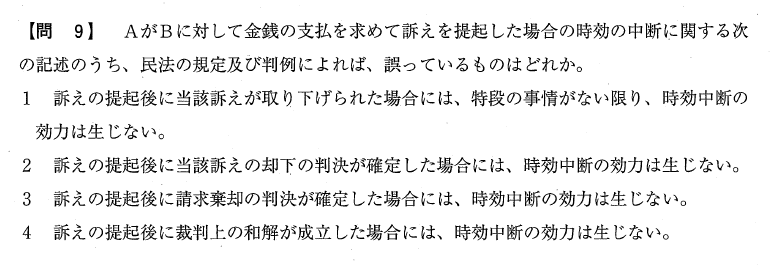

時効に関する問題例として令和元年度宅建試験の問9を取り上げます。

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。

- 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

- 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

- 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

※2020年に施行された改正民法の用語に合わせて、過去問原文で「時効中断」と記されていた部分を「時効の更新」に改めています。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は正しい(民法第147条2項)。

選択肢2は正しい(民法第147条2項)。

選択肢3は正しい(民法第147条2項)。

選択肢4は誤り。裁判上の和解は時効の更新事由のひとつです。したがって裁判上の和解が成立すれば時効の更新の効力が生じます(民法第147条2項)。

解答のコツと考え方を見ていきましょう。

本問は時効の更新事由を知っていれば難なく解ける問題です。とはいえ時効の更新事由がうろ覚えであっても選択肢4を正答肢と見抜くことはある程度できます。

この設問はAが「Bに貸したお金を取り返したい!」といって裁判所に訴え出たという例です。4つの選択肢を観察すると、1から3についてはAの訴えが認められていません(取り下げ・却下・棄却)。

これに対して選択肢4においてはAとBとの間で和解が成立しています。つまりAの訴えがある程度認められていると言えます。

選択肢4は選択肢1~3とは性質が真逆であることから「選択肢4においては、実は時効の更新の効力が生じるのではないか?」と気づきます。そこまで推察できれば選択肢4を正答肢として選ぶことができます。

この方法はいわば4つの似通った選択肢の中から「異質なもの」を見出すアプローチであり、同種の問題ではかなり使える解答法です。

代理

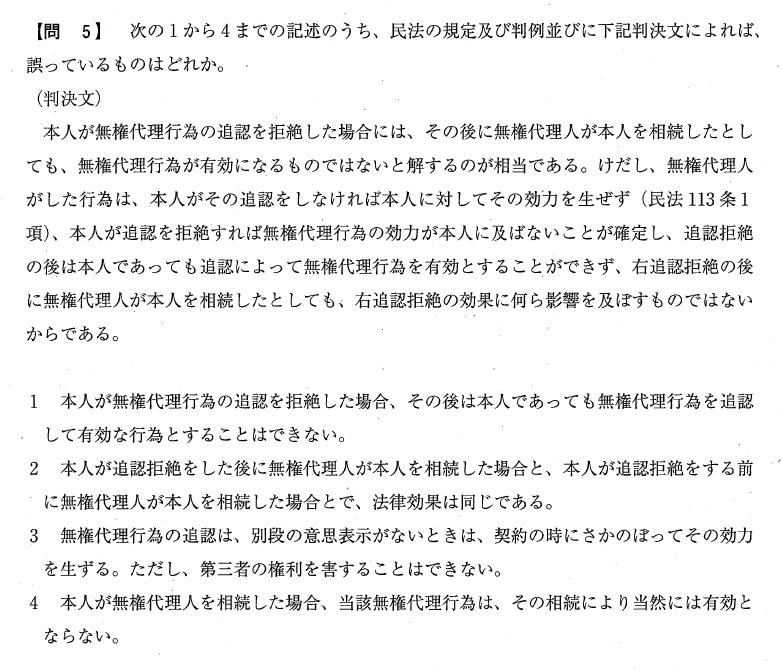

代理に関する問題例として令和元年度宅建試験の問5を取り上げます。

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

- 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。

- 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。

- 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

- 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は正しい(判例)。

選択肢2は誤り。選択肢の前段「本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した」場合、判決文にある通り無権代理行為は有効になりません。これに対し、選択肢の後段「本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した」場合は無権代理行為は当然に有効となります(判例)。

選択肢3は正しい(民法第116条)。

選択肢4は正しい(判例)。

解答のコツと考え方を見ていきましょう。選択肢1は本来、判例の知識がなければ正誤が判断できません。

しかし冒頭の判決文をよく読むと選択肢1がそのまま判決文に書かれていることがわかります。なので判例の知識を持っていなくても選択肢1は正しい内容であると判断できます。

本問のように判決文がついている問題の場合、判決文を読み込むだけであっさり正誤がわかる選択肢が含まれていることが多いです。覚えておきましょう。

選択肢2は判例の知識がなければ正誤が判断できません。とはいえ過去に何度も問われている論点であるため、過去問をマスターしていれば誤りだと見抜けます。

選択肢3は無権代理行為の基本が頭に入っていれば解答できます。

選択肢4は判例の知識がなければ正誤が判断できません。ただこちらも過去に何度も問われている論点であるため、過去問をマスターしていれば誤りだと見抜けます。

相続

相続に関する問題例として令和元年度宅建試験の問6を取り上げます。

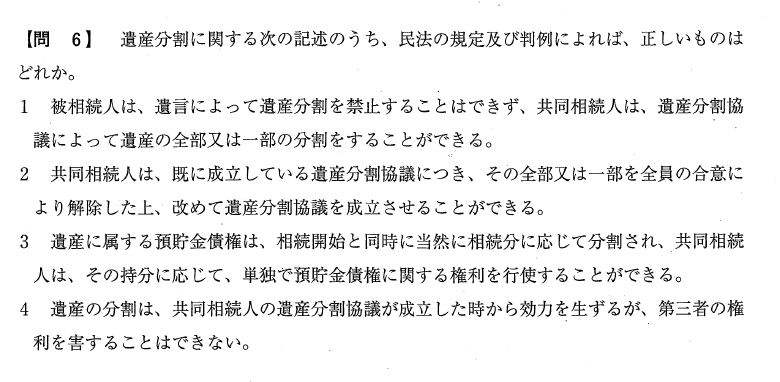

遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は誤り。被相続人は遺言により5年を超えない期限を定めて遺産分割を禁止できます(民法第908条)。

選択肢2は正しい(判例)。

選択肢3は誤り。金銭債権などの可分債権は、遺産分割を経ずに相続開始によって当然に各共同相続人にその相続分に応じて承継されるのが原則ですが、遺産に属する預貯金債権は(現金と近い性質を持つことから)例外的に遺産分割の対象となります(判例)。

選択肢4は誤り。遺産の分割は、遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるのではなく、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法第909条)。

解答のコツと考え方を見ていきましょう。選択肢1は遺産分割制度の基本が頭に入っていれば解答できます。

選択肢2は判例の知識がなければ正誤を判断できません。この判例の知識は過去問でも問われたことがあるのですが、頻繁に問われたとは言えませんのでやや解答が難しいと言えます。

とはいえ「この選択肢が誤りだとすると全員の合意があっても遺産分割をやり直せないことになり、やや不合理では?」と考えることにより「おそらく正しい内容だ」と推測できます。

選択肢3は判例の知識がなければ正誤を判断できません。この判例の知識も過去問で問われたことがありますが、頻繁に問われたわけではなく、また選択肢の内容から推測を働かせていくことも容易でないため解答は難しいです。

選択肢4は遺産分割制度の基本が頭に入っていれば解答できます。

以上のことから選択肢1と選択肢4は比較的容易に誤りとして除外できるものの、選択肢2と選択肢3で迷ってしまうはずです。

本問の場合は選択肢2について先述のように「誤りだと仮定すると不合理な結果となるので正しいはずだ」と推測し、それを根拠として2を選ぶというのが正解への道筋になります。

借地借家法

借地借家法に関する問題例として令和元年度宅建試験の問12を取り上げます。

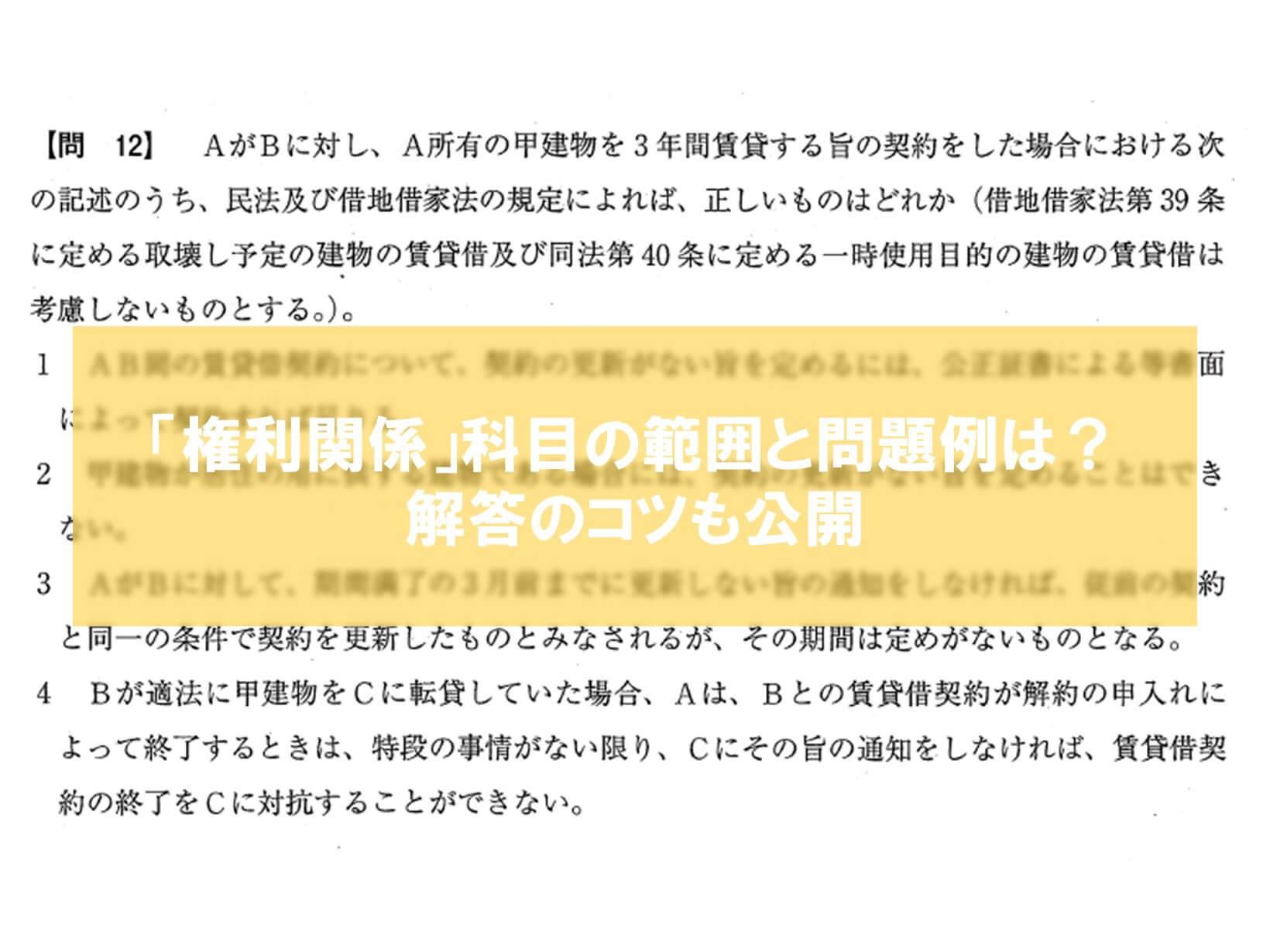

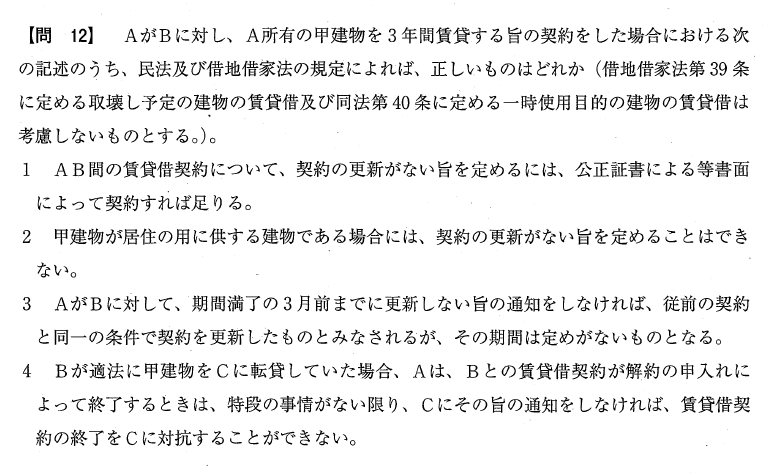

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

- AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。

- 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。

- AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は誤り。借地借家法の適用がある建物賃貸借において契約の更新がない旨を定めるには書面を交付するだけでは足りず、書面を交付して説明しなければなりません(定期建物賃貸借)。

選択肢1は誤り。居住の用に供する建物であっても、一定の手続きにより契約の更新がない旨を定めることができます(定期建物賃貸借)。

選択肢3は誤り。賃貸人が賃借人に更新しない旨を通知する場合、期間満了の6月前までにすることを要します(借地借家法第26条1項)。

選択肢4は正しい(借地借家法第34条)。

解答のコツ・考え方ですが、この問は借地借家法の借家に関する基本中の基本を問うものであり、コツも何も無いです。笑

強いて言えば、選択肢1~4のいずれも過去に何度も問われた論点となっているので「過去問を何度も繰り返し解いたかどうか」が正解できるかどうかの分かれ目となります。

区分所有法

区分所有法に関する問題例として令和元年度宅建試験の問13を取り上げます。

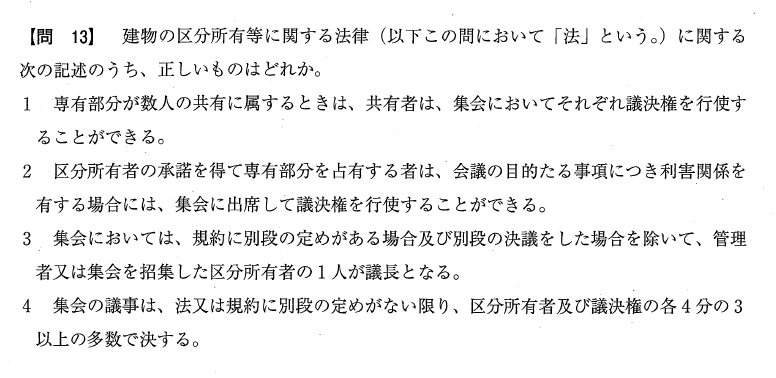

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。

- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

- 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

- 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は集会において議決権を行使する者を1人定める必要があります(区分所有法第40条)。

選択肢2は誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条1項)。議決権を行使できるとする規定はありません。

選択肢3は正しい(区分所有法第41条)。

選択肢4は誤り。集会の議事は区分所有者および議決権の各過半数で決するのが原則です(普通決議)。

解答のコツ・考え方ですが、この問も基本知識を問うものであり、本来はコツなどなくとも正解したいところです。ここでは運悪く基本知識を忘れてしまった場合にどう対処したらよいかを記します。

基本知識を忘れたときは想像力を働かせた上で「常識的に考えてどういう規定であれば自然か?」ということを追求すれば正しい結論に近づいていけます。

たとえば選択肢1は専有部分(つまり分譲マンションの1部屋)を夫婦の両名義で所有する等、複数名で所有しているというケースですが、集会においてそのまま複数名が議決権を行使するとしたらいかにも煩雑です。

このことから「1人にまとめる規定になっているのが自然だろう、だから選択肢1は誤りだ」と判断していきます。

次に選択肢2でいう「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」というのは、要はその部屋の借主のことです。分譲マンションの部屋のオーナーが自室を賃貸している場面を想像してください。

ここで借主はあくまで部屋を借りているだけであり区分マンションを所有しているわけではないので、議決権の行使は一切認められないはずだと考えるのが自然です。以上より選択肢2は誤りだと判断できます。

選択肢4について。通常の議題で採決をとろうというとき、4分の3もの議決権が必要だとするとさすがに何も決まらなそうだと想像できます。せいぜい過半数くらいが自然ではないか?という推測を立てて選択肢4を誤りだと判断していきます。

不動産登記法

不動産登記法に関する問題例として令和元年度宅建試験の問14を取り上げます。

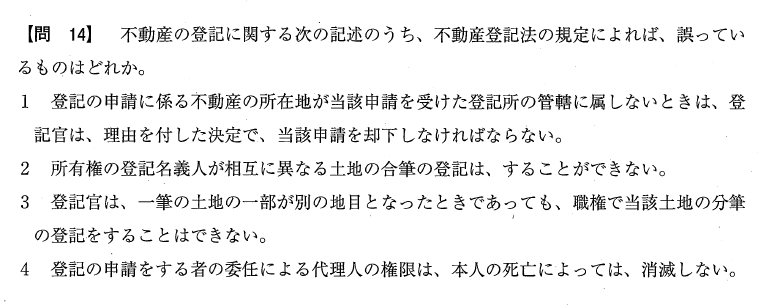

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。

- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。

- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

選択肢ごとに解説します。

選択肢1は正しい(不動産登記法第25条)。

選択肢2は正しい(不動産登記法第41条)。

選択肢3は誤り。登記官は「一筆の土地の一部が別の地目となったとき」と「一筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったとき」には職権で分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法第39条)。

選択肢4は正しい(不動産登記法第17条)。

解答のコツと考え方を見ていきましょう。選択肢1・2・4は不動産登記法に関する基本知識であり、過去問でも何度も問われており、迷いなく正しいと判断できるはずです。

選択肢3は登記官が職権で分筆の登記をしなければならないのはどんなときかを問うものですが、この点が過去に問われたことはおそらくありません。そのため選択肢3単独では正誤判断は困難です。

しかしながら他の選択肢について正しいと判断できていれば、それを根拠に選択肢3を誤りだと判定できます。

過去問や模試を問いていると「他の3つの正誤がわかるから、残った1つの正誤も判断できた」ということはよくありますし、そういうことは本試験でも珍しくありません。

権利関係科目の解答のコツ

ここまで確認した権利関係科目の解答のコツをまとめます。

- 4つの選択肢が似通っているときは異質なものを見出すアプローチをとる

- 判決文がついている問題の場合、判決文を読み込むだけで正誤がわかる場合がある

- 判例の知識が必要なときもあるが、過去にも同じ知識が問われていることが多い。そうでない場合も推測を働かせることで正解に近づけることがある

- 基本知識を忘れてしまった場合でも「常識的に考えてどういう規定であれば自然か」を追求する

- 3つの選択肢の正誤がわかれば残り1つの正誤はわかる

こういった解答のコツは過去問を繰り返し解いていく中で自分の中にどんどん蓄積していきます。この蓄積が多いほど宅建試験本番でもより多く正解できるんです。

単に法律の知識を定着させるということ以外に上記のようなテクニック的知識を定着させるという意味でも過去問を繰り返し解く作業はやる価値があると言えます。

この記事のまとめ

今回は宅建試験の権利関係科目にどんな問題が出るのかを確認し、解答のコツについてお伝えしました。この記事の要点を復習しましょう。

権利関係科目の出題範囲は次の通りです。

- 制限行為能力者

- 意思表示

- 代理

- 時効

- 不動産物権変動

- 物権関係

- 抵当権

- 保証・連帯保証

- 連帯債務

- 債権譲渡

- 債務不履行と解除

- 弁済・相殺

- 売買

- 賃貸借

- 委任・請負・その他契約

- 不法行為

- 相続

- 借地借家法(借地関係)

- 借地借家法(借家関係)

- 区分所有法

- 不動産登記法

解答のコツとしては以下のものをお伝えしました。

- 4つの選択肢が似通っているときは異質なものを見出すアプローチをとる

- 判決文がついている問題の場合、判決文を読み込むだけで正誤がわかる場合がある

- 判例の知識が必要なときもあるが、過去にも同じ知識が問われていることが多い。そうでない場合も推測を働かせることで正解に近づけることがある

- 基本知識を忘れてしまった場合でも「常識的に考えてどういう規定であれば自然か」を追求する

- 3つの選択肢の正誤がわかれば残り1つの正誤はわかる

民法では初見の問題や過去に一切問われたことがない論点を問う内容が出題されることも珍しくありません。しかし今回示した5つのコツが習得できていればうまく対処でき正解できる可能性が上がります。

過去問演習の際には5つのコツの習得を意識しながら解いていただき、実力アップにつなげていただければと思います。

以上、参考になれば嬉しいです。

* * *

次回は法令制限科目の試験範囲と問題例を取り上げます。次のブログカードをタップすると移動できます。