宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

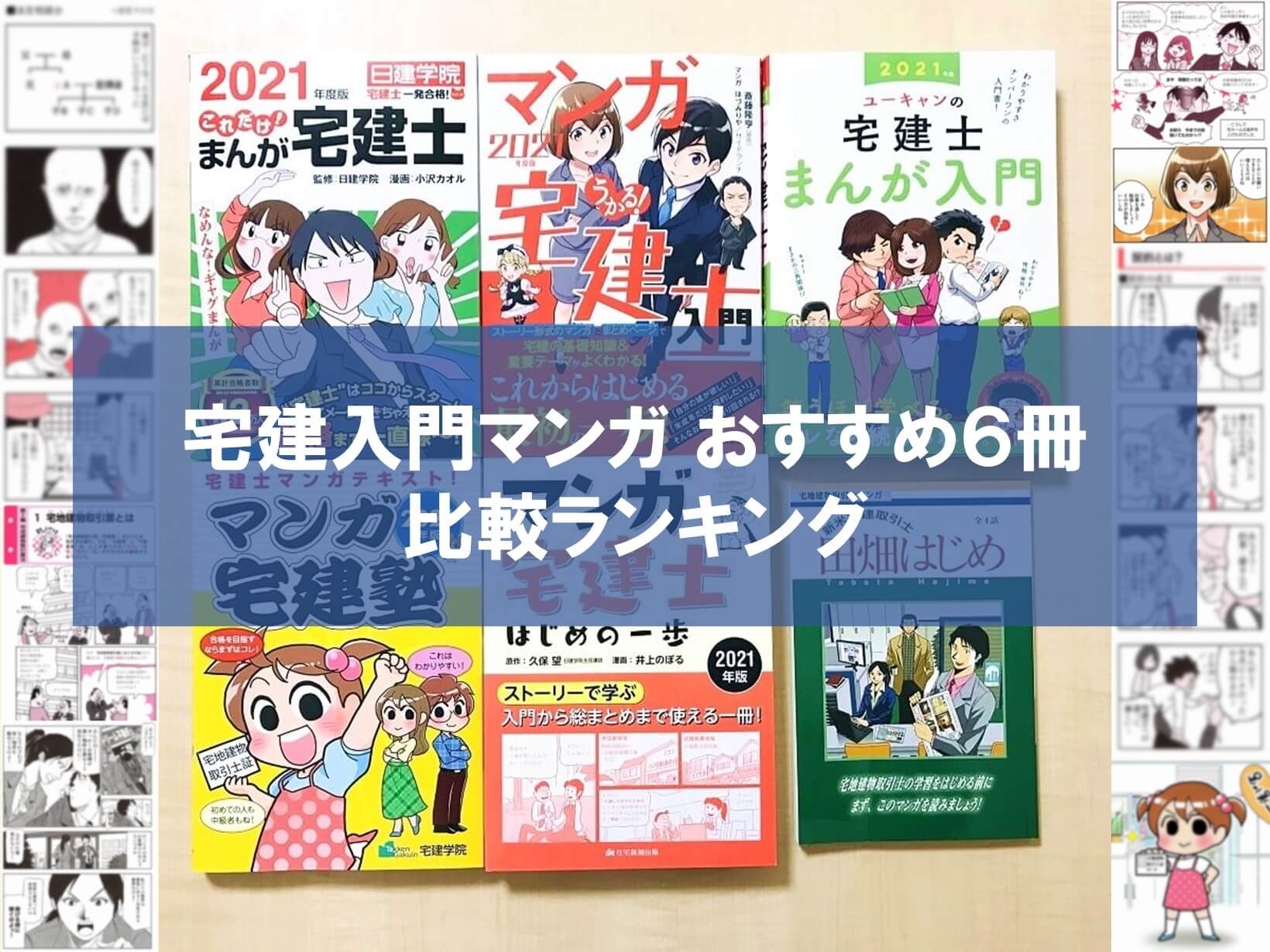

宅建の入門マンガって何冊も刊行されていて、一体どれを選べばいいのか初心者には全くわかりませんよね。そこで今回は宅建入門マンガを実際に読んで比較し、おすすめランキングの形式で紹介します。

具体的には宅建入門マンガの中でも主要な6冊のあらすじや評価、メリット・デメリット等をレビューしていきます。画像を交えつつ「どのマンガがどんな人にオススメなのか」ということも指摘します。

ぜひ参考にしてみてください。

※2021年12月追記:無料の宅建入門マンガは無いの?を追記しました。

※2023年5月追記:本記事のレビュー・画像は各書籍の2021年度版に基づいています。2023年度版の内容をAmazonと書店でチェックし概ね変わっていないことを確認していますが、もし異なる点があればゴメンナサイ。

宅建入門マンガおすすめ6冊比較ランキング

今回取り上げるマンガとその順位は、次の通りです。

- 第1位

- 日建学院『これだけ まんが宅建士』

- 第2位

- 日本経済新聞出版『うかる!マンガ宅建士入門』

- 第3位

- ユーキャン『宅建士まんが入門』

- 第4位

- 宅建学院『マンガ宅建塾』

- 第5位

- 住宅新報出版『マンガ宅建士はじめの一歩』

- 番外編

- フォーサイト『新米宅建取引士 田畑はじめ』

以下で順番に紹介していきます。

第1位:日建学院『これだけ まんが宅建士』

宅建入門マンガランキング第1位は日建学院の『これだけ まんが宅建士』です。

| 評価項目 | 評価 |

|---|---|

| マンガとしての 面白さ | ★★★★★ |

| マンガと解説の バランス | ★★★★★ |

| 内容の 分かりやすさ | ★★★★★ |

| 学習項目の 充実度 | ★★★★★ |

| メリット | とても理解しやすく初学者向け 笑いもあるが軽すぎない |

| デメリット | 無し 強いていえば索引が無い |

主人公の「宅 建士朗(タク ケンシロウ)」は不動産管理会社の社長の息子。父親の会社で重役をしていましたが、「与えられた地位に甘んじるのは男がすたる!」と思い立って会社を飛び出し、自ら仲介会社「宅ホーム」を立ち上げます。

建士朗本人は宅建士の資格を持っているのですが、独立時メンバーに迎えた2人の女性「合 格代(ごう かくよ)」と「模擬 過子(もぎ かこ)」は宅建未受験。

そればかりか不動産の知識もほとんど無し! 建士朗は会社経営に悪戦苦闘しつつ、過子と格代を指導し育てていきます。

果たして宅ホームの運命は? 女子2人は試験に合格できるのか?というストーリー。

* * *

読み終えて強く感じたのですが、この宅建入門マンガはとても良いです!

まず構成が初心者に本当に優しい。頭脳明晰な宅建士である建士朗が格代・過子の講師代わりという位置づけで、手取り足取り学習事項を解説してくれます。

読者である私たちはいわば3人目の生徒として、建士朗からレクチャーを受けることができるんです。

* * *

さらに本書では初学者が必ずひっかかってしまう箇所や疑問に思う点についてそれとなく触れられています。

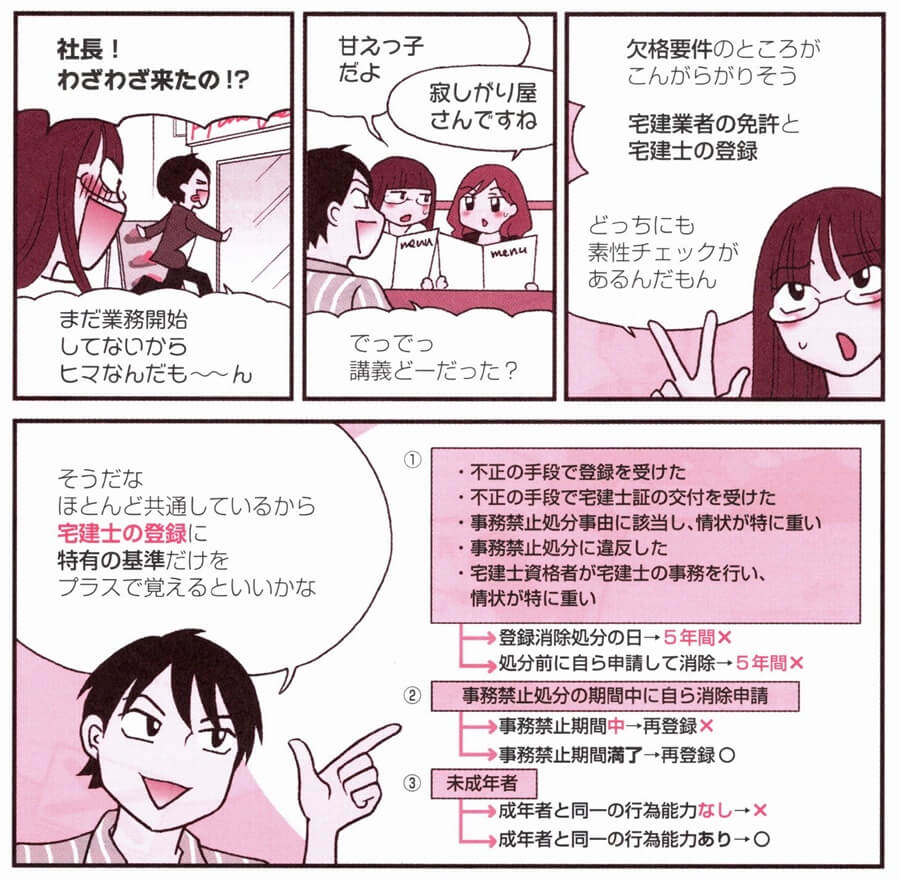

たとえば宅建業法には「宅建業者の免許基準」と「宅地建物取引士の登録」に関してとてもよく似た欠格要件(こういう人はダメ!という要件)が定められています。

似ているので混乱しそうになるのですが、建士朗がサラッとポイントを解説しています。

「宅建業者の免許基準」をベースにして「宅地建物取引士の登録」に固有の事項をプラスで覚えればOK!という説明です。分かりやすい。

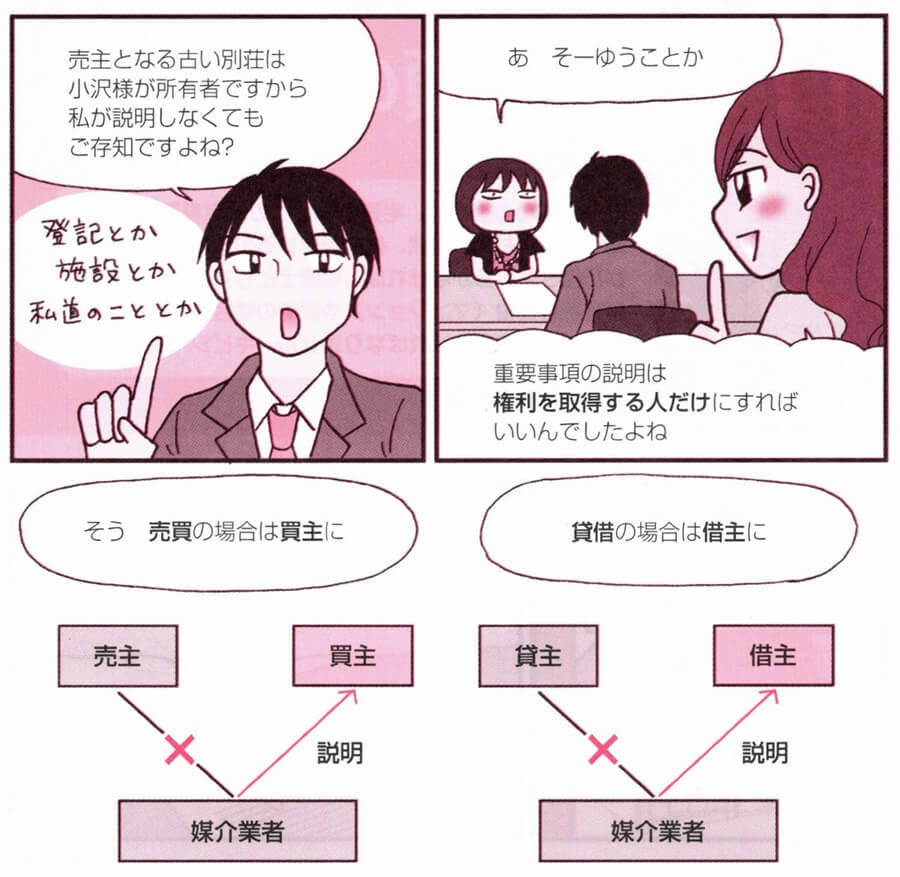

また「重要事項説明をしなければならない相手は誰なのか?」という論点は初心者にとってよく分からないところです。その点についても建士朗が図解で説明してくれています。

売買の場合は「売主」ではなく「買主」に対して、賃貸借の場合は「貸主」ではなく「借主」に対して、重要事項を説明するということです。

しかもここでは過子が「権利(所有権・賃借権)を取得しようとする人にすればいい」というフォローも入れてくれています。うーんこちらも分かりやすい…!

* * *

構成が良く、初心者にも説明が分かりやすいばかりでなく、マンガとしてもかなり面白いです。登場人物のキャラ設定がしっかりしています。

たとえば過子はおっとり優等生タイプ。上でも見たようにナイスフォローを入れてくれる人物です。でも時にはブラック過子になることも(怖)

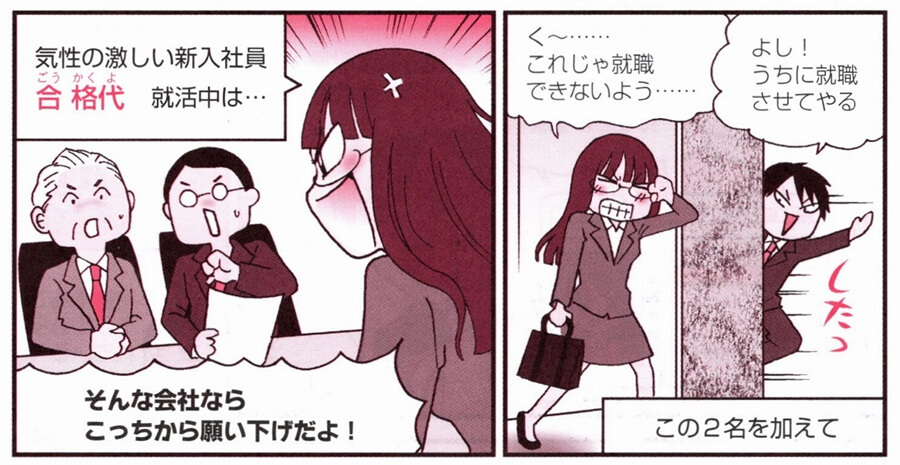

一方、格代は勝ち気で覇気のあるタイプ。その性格が災いしてどこにも就職できなかったところを建士朗に拾ってもらったのでした。

しかし、恩人であり社長であるはずの彼にも平気で命令形!

そして主人公の建士朗は頭脳明晰で容姿端麗! 自分で会社を興すほどの野心家! …なのに、どんどん女性従業員2人との力関係が逆転していきます。

この3人を中心としたドタバタ劇が、読んでいてとっても楽しいです。普通に連載マンガを読んでいるような気分で読み進められるのに、宅建士の学習もちゃんとできます。こんな良い参考書は他に無いですね。

* * *

デメリットは無いの?と気になった人もいるかもしれません。私の気づいた限り特に無いのですが、強いて挙げるとすれば本書には「索引」がありません。

専門書の巻末によく載っている「重要語句の目次」のようなものが、この本の末尾には付いていないんです。

でもマンガを読む段階で索引まで利用することはほぼ無いと思います。なので私としては全く問題ナシ、という評価です。

* * *

以上をまとめると、本書は構成が良く、内容も分かりやすく、ストーリーも楽しめるという、初心者の気持ちにとことん寄り添った思いやりあふれるマンガです。

文句無しで第1位にランクイン! ゼロから学習を始める人に適した宅建入門マンガとして自信をもっておすすめします。

『これだけ まんが宅建士』を出版している「日建学院」の宅建参考書は次のボタンで検索可能です。

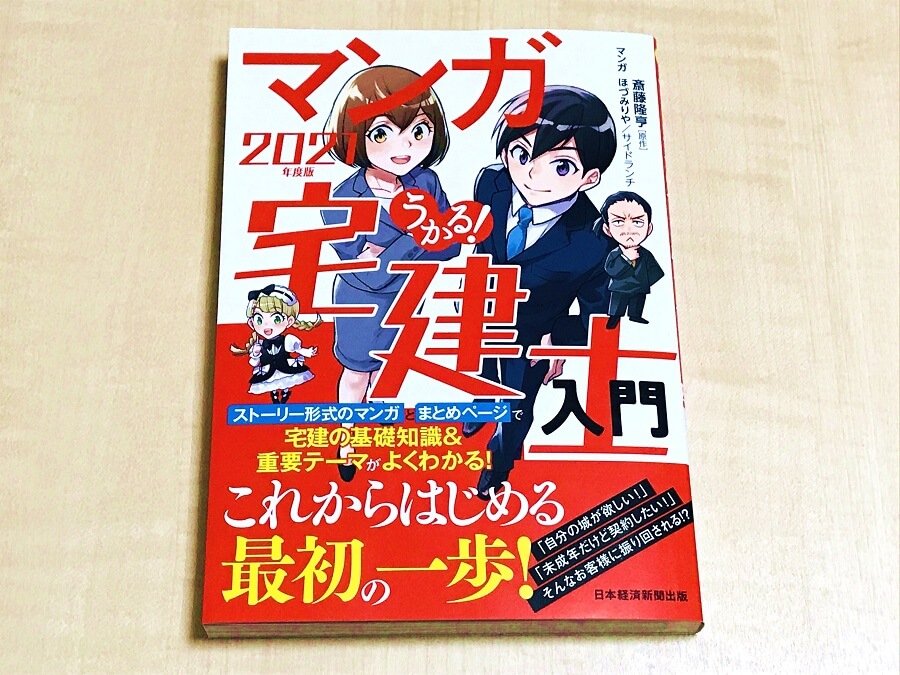

第2位:日本経済新聞出版『うかる!マンガ宅建士入門』

宅建入門マンガランキング第2位は、日本経済新聞出版の『うかる!マンガ宅建士入門』です。

| 評価項目 | 評価 |

|---|---|

| マンガとしての 面白さ | ★★★★ |

| マンガと解説の バランス | ★★★★★ |

| 内容の 分かりやすさ | ★★★★★ |

| 学習項目の 充実度 | ★★★★ |

| メリット | きれいな絵でとても読みやすい 落ち着いた物語で万人向け |

| デメリット | ハプニング的展開がなく やや淡々としている |

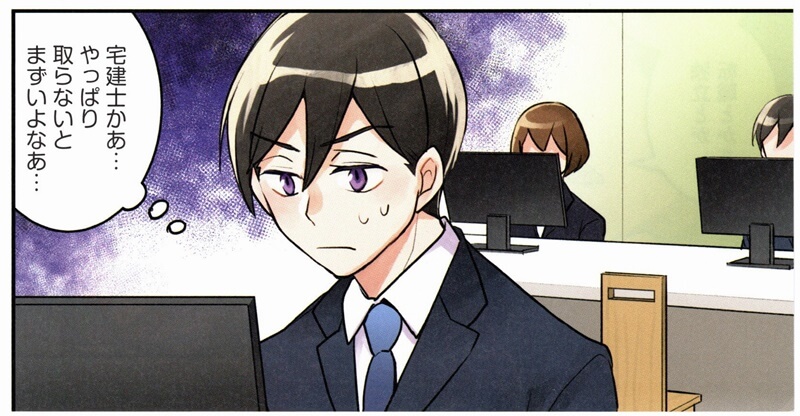

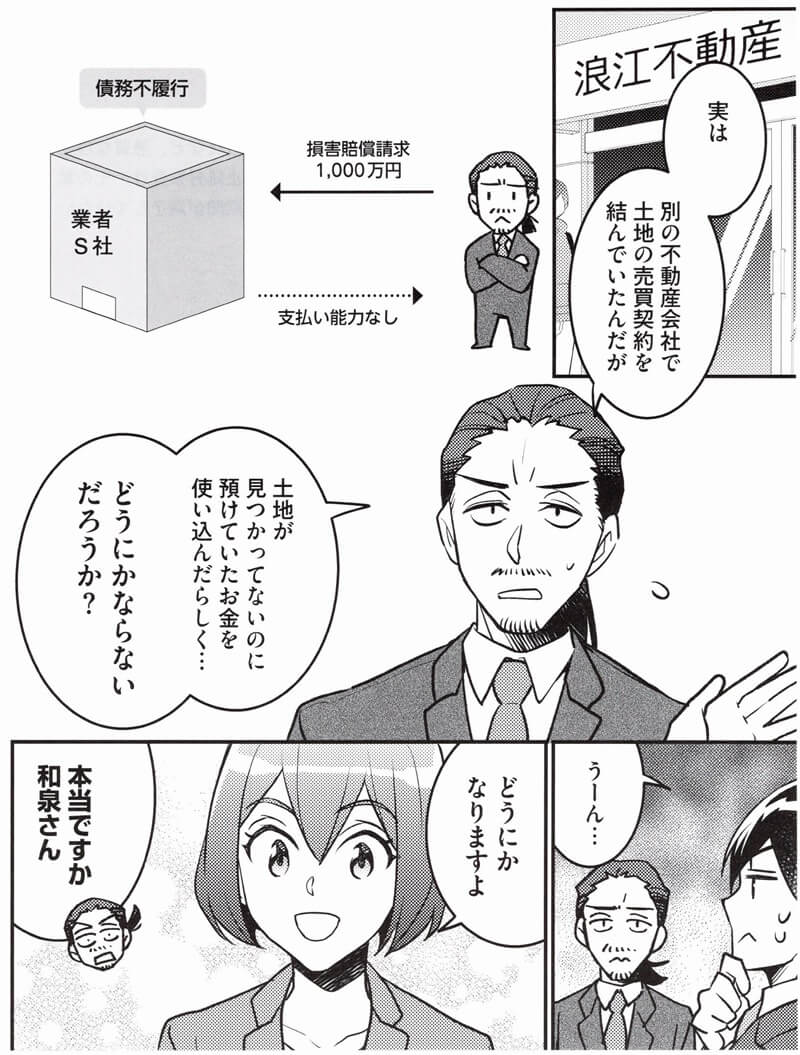

大学卒業後、新卒で東京・秋葉原の浪江不動産に入社して2年が経った主人公 小川慎(オガワ シン)。

友人が宅建資格をとったと聴き、自分もとるべきかと悩み出します。そんなとき相談に乗ってくれたのが、会社の5年先輩である和泉響子(イズミ キョウコ)。

響子は慎に「実務を通して勉強しましょう」と提案し、浪江不動産での学びの日々がスタートします。

* * *

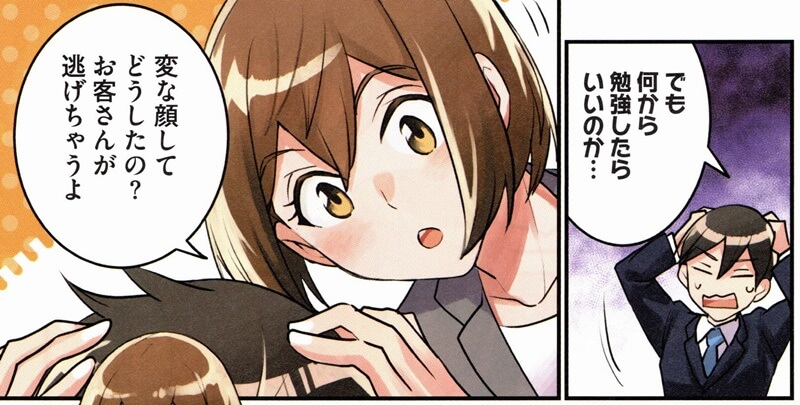

『うかる!マンガ宅建士入門』のおすすめポイントは、絵がとても綺麗で読みやすい点です。何と言っても本作のヒロイン兼講師役を務める響子が可愛すぎます。

サブキャラクターのオタク女子「弓崎ジャンヌ」(ユミサキ ジャンヌ)も可愛らしい。

主人公の慎も爽やかなイケメンです。

美男美女のやり取りを眺めていられるのってとても心地よいと感じます。

* * *

ストーリーもとても自然です。不動産屋をおとずれるお客様の希望をなんとかして叶えたり、社内での問題を主人公たちが解決するといった感じで物語が進むのですが、

適宜、響子がわかりやすくレクチャーをしてくれます。

響子のセリフを読み流しているうちに読者は自然と宅建の重要知識を脳にインプットできます。

* * *

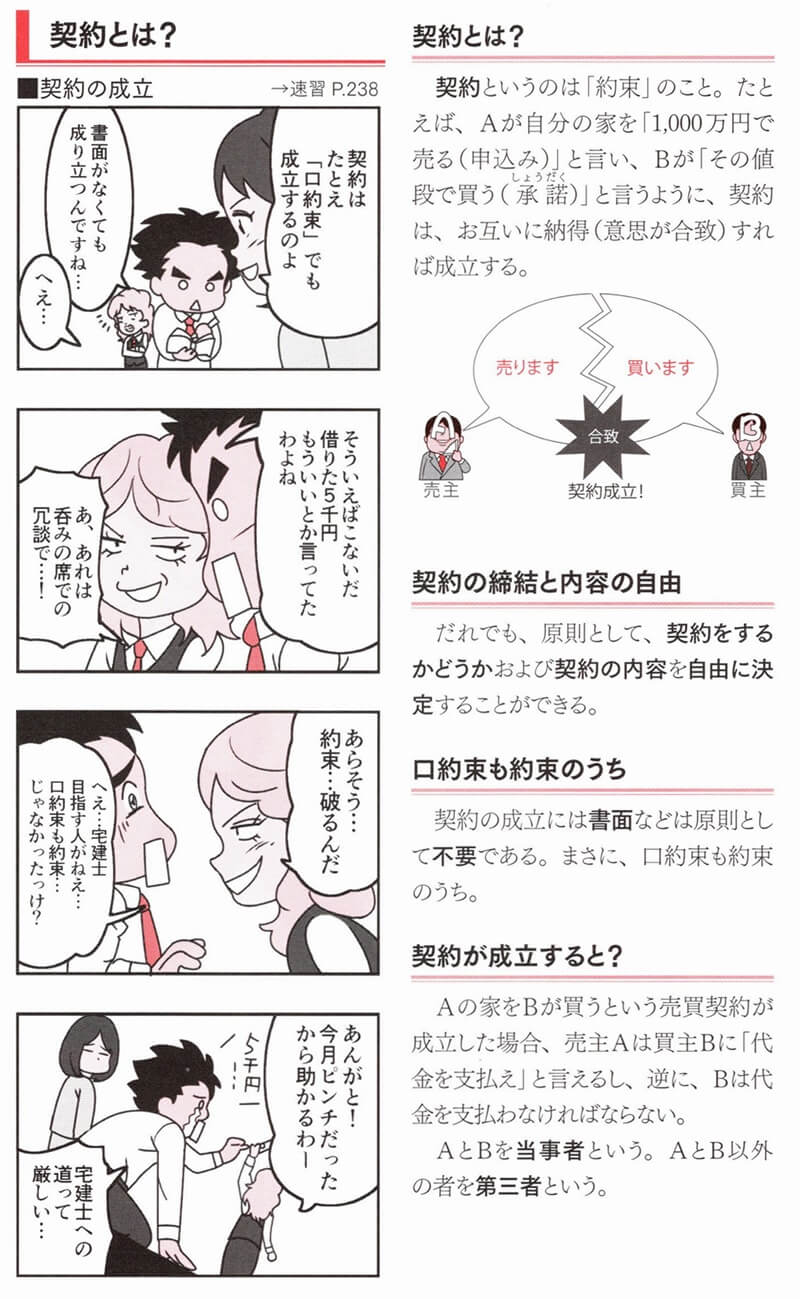

本書の構成ですが、マンガが4ページ続き、次の2ページは解説という流れが基本です。マンガは先に見た通り。解説ページは次の画像のような感じです。

1ページの3分の1はイラストになっていて理解しやすく、読み手に負担をかけない工夫があります。

ページ下段では重要キーワードと学習のポイントが文章で説明されていますが、こちらもわかりやすい言葉で書かれていてイイ感じです。

* * *

1点残念なのは、マンガ全体でハプニング的な要素があまりなく恋愛色もゼロなので、気分の盛り上がりはあまりないという点です。

つまりマンガではあるけれど、エンタメ性はそれほど追求していません。でもそのぶん万人向けという感じがします。

ギャグマンガは好まないという人や、ラブストーリーは苦手といった人も含め、誰でも落ち着いた気持ちで読み進められるのが本書の良いところです。

まとめると「マンガでわかりやすく学びたいけど、マンガにありがちな突飛な展開は要らないよ」という人にこちらの宅建入門マンガをおすすめしたいと思います。

『うかる!マンガ宅建士入門』を出版している「日本経済新聞出版」の宅建参考書は次のボタンで検索可能です。

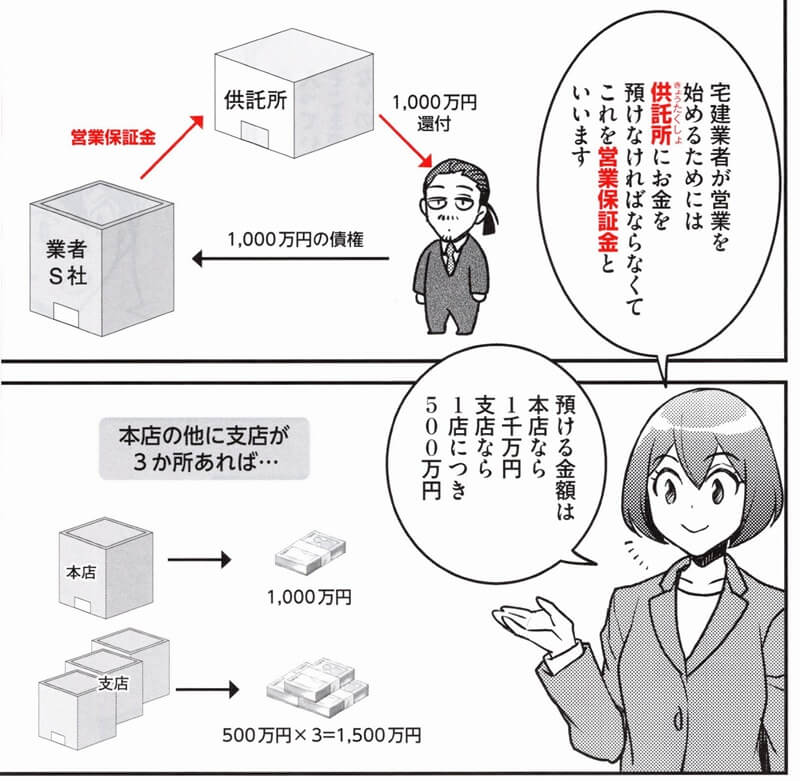

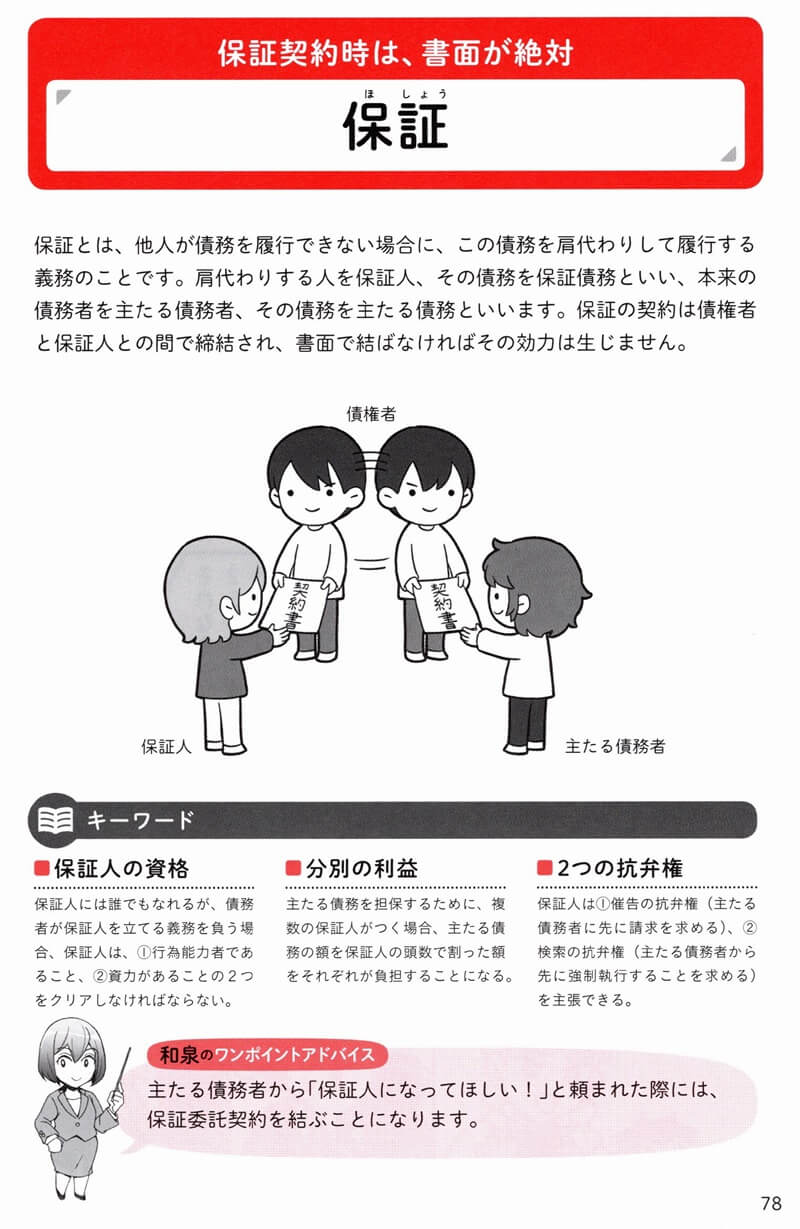

第3位:ユーキャン『宅建士まんが入門』

宅建入門マンガランキング第3位はユーキャンの『宅建士まんが入門』です。

| 評価項目 | 評価 |

|---|---|

| マンガとしての 面白さ | ★★★★★ |

| マンガと解説の バランス | ★★★★ |

| 内容の 分かりやすさ | ★★★★ |

| 学習項目の 充実度 | ★★★★ |

| メリット | 宅建士を目指す主人公に 共感しながら読める |

| デメリット | 軽すぎるノリが 好きになれない人も |

物語の舞台は、街の小さな不動産屋「桃山不動産」。主人公の「青空カケル」はその会社の従業員として勤め、日々物件を探すお客様の接客をしています。

ある日、桃山不動産の社長の娘「桃山エミ」が新しいメンバーとして入社することになりました。

カケルは桃山エミに一目惚れし、エミを振り向かせるために宅建士を志すのですが…というストーリー。

* * *

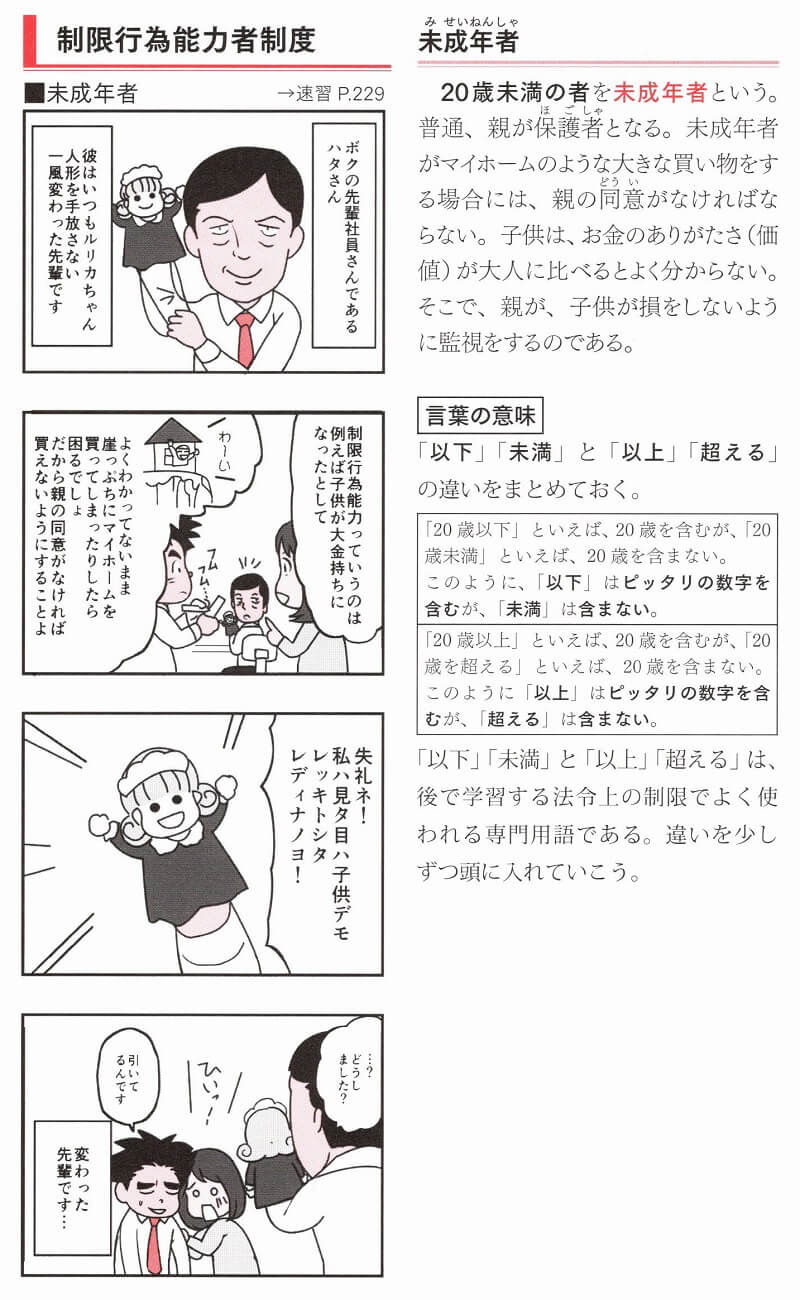

このマンガ、登場するキャラクターたちが結構ハチャメチャです! 女の子の人形を片手に腹話術を行う変人男性従業員「ハタさん」や、

男性のお客さんを口説いたり、同僚からお金を巻き上げたりする女性従業員の「リナ」など。

ハタさん・リナの行動は常にぶっ飛んでおり、カケルとエミがそれに振り回されるというシーンが多いです。笑いながら・楽しみながら、気軽に読み進めていけます。

* * *

本書は1ページの半分がマンガ、もう半分が解説というのが基本構成です。マンガの中に出てきた重要語句や考え方などは、解説部分を読み込むことで理解を深めることができます。

文章はやさしく、高校生くらいでも問題無く理解できるものになっていますし、ふりがなも多めにふられています。学習者への深い配慮が感じられますね。さすがは教育事業50年の歴史を持つユーキャン。

* * *

ただあまりにも笑い・ギャグの趣向が強すぎて、少々ぶっ飛んだストーリー進行も少しあったりします。たとえば次のシーンとか…。

唐突に目出し帽をかぶった3人組が現れます(笑) こういった展開は人によって好みが少し分かれるところかなと思います。

とはいえ私は好きですし、マンガを読むならとにかく笑いたい!という人にはピッタリ。ぜひ手に取ってほしいです。

『宅建士まんが入門』を出版している「ユーキャン」の宅建参考書は次のボタンで検索可能です。

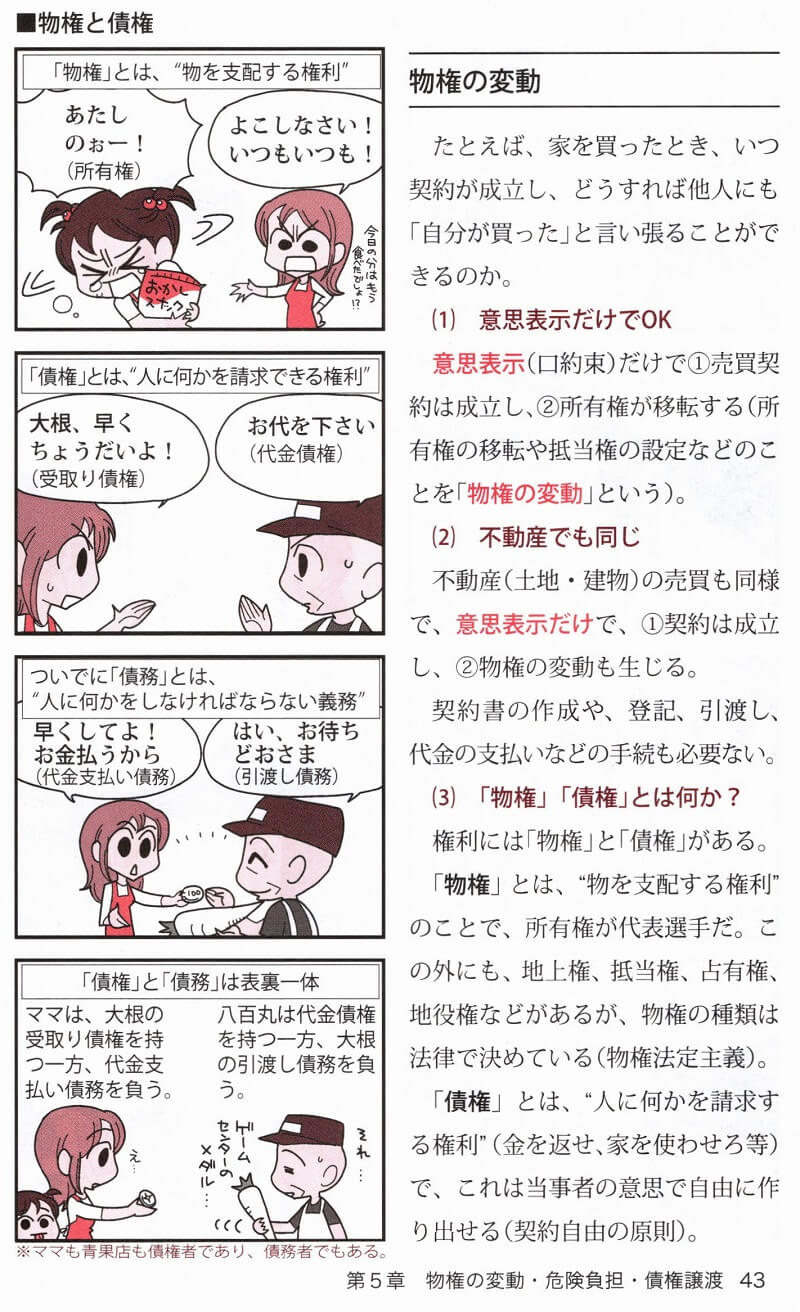

第4位:宅建学院『マンガ宅建塾』

宅建入門マンガランキング第4位は宅建学院の『マンガ宅建塾』です。

| 評価項目 | 評価 |

|---|---|

| マンガとしての 面白さ | ★★★ |

| マンガと解説の バランス | ★★★★ |

| 内容の 分かりやすさ | ★★★ |

| 学習項目の 充実度 | ★★★★ |

| メリット | キャラクターが可愛い スピーディに読み終わる |

| デメリット | ストーリー性は あまり無い |

主人公は10歳という年齢で宅地建物取引士資格を持つスーパー少女「青木葵」(あおきあおい)。

その他に葵のパパ・ママやおばの「いずみ」をはじめとする「青木一族」が登場。

葵のパパはあるとき脱サラを思い立ち、突然不動産会社を開業します。主人公の葵はその会社の専任宅建士に任命!

…と思ったら、マイペースな葵・ママ・いずみはそれぞれ自分の不動産屋を開業してしまったり…!?

* * *

『マンガ宅建塾』では可愛いキャラクターたちが時おり破天荒なボケをかましていきます。ですが全体的には「ストーリー性」や「面白さ」は控えめ。

マンガはむしろ「宅建試験の学習必須キーワードをいくつも埋め込むため」に描かれていると感じます。

一つの4コママンガを理解するだけで多くのことが学べるという、学習効率重視の内容です。

構成としてはページの半分がマンガ、もう半分が解説というパターンですが、1ページがまるごとマンガになっている箇所も多いです。そのため同じパターンの類書と比べるとマンガが少し多めという特徴があります。

解説部分のクオリティはというと、とてもやさしい言葉で手短に述べられています。

マンガが多く、かつ解説が短いということは、「マンガと解説の両方を読んでも、一読するのにそれほど時間がかからない」というこです。

以上のことから、駆け足でサラサラと読み流して基本書に進むぞ!というスピード重視の方におすすめしたいと思います。

『マンガ宅建塾』を出版している「宅建学院」の宅建参考書は次のボタンで検索可能です。

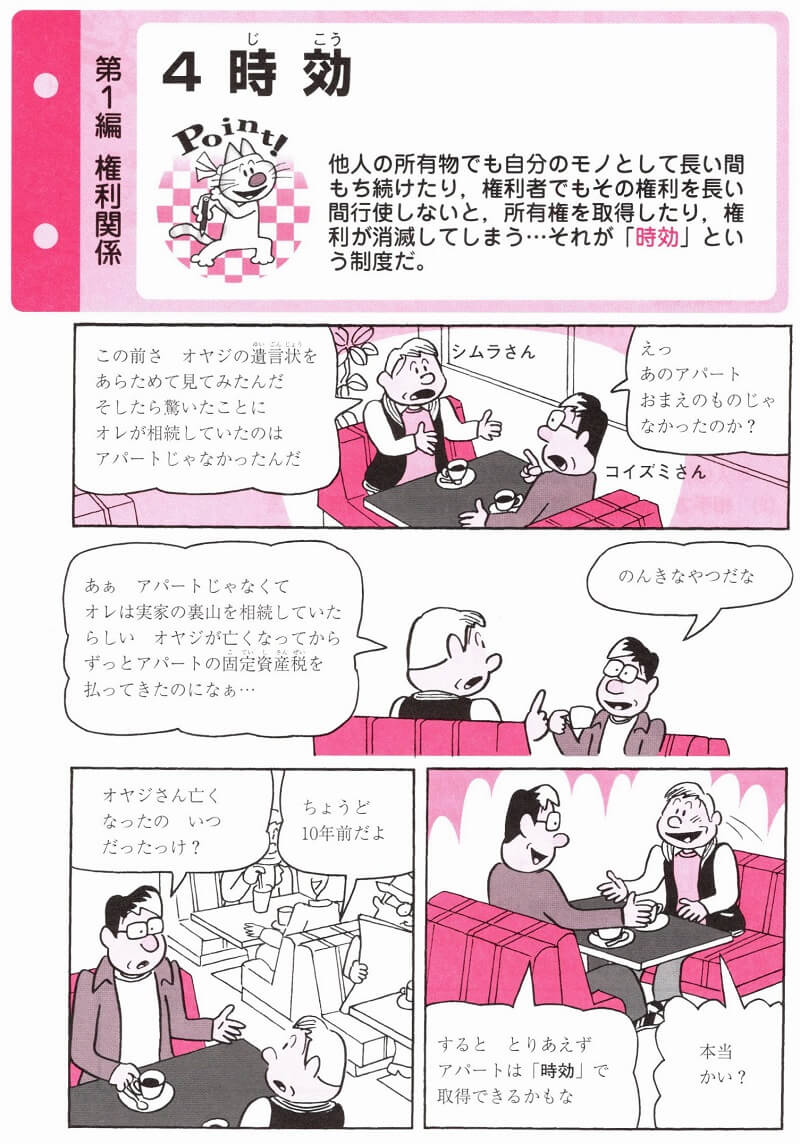

第5位:住宅新報『マンガ宅建士はじめの一歩』

宅建入門マンガランキング第5位は住宅新報出版の『マンガ宅建士はじめの一歩』です。

| 評価項目 | 評価 |

|---|---|

| マンガとしての 面白さ | ★ |

| マンガと解説の バランス | ★★★ |

| 内容の 分かりやすさ | ★★★★ |

| 学習項目の 充実度 | ★★★★★ |

| メリット | ギャグ・おふざけ無し! マジメに学べる |

| デメリット | 絵の雰囲気が 昭和すぎる |

こちらはいくつもある宅建入門マンガの中でも一番昔からあるマンガです。平成18年から毎年出版されています。

本作には前身『マンガはじめて宅建』というものもあり、こちらは平成4年から出ていたようです。つまり20年以上の歴史を持つ宅建入門マンガなんですね。

* * *

実を言うと私が宅建受験生のとき最初に読んだ宅建士の参考書がこちらのマンガでした。なのでこの本の長所は良く知っています。それはマジメ一徹であること。

登場人物が変にボケたり奇抜な行動を起こしたりしません。ひたすら淡々と宅建士の学習項目をマンガの中で学んでいく内容です。

ストーリー性も控えめで一貫して登場する主人公はおらず、1話完結で代わる代わる色々な人物が出てきます。

* * *

さて本書の「きまじめスタイル」が現代の学習者に合っているかというと…やや微妙なところです。マンガですし、せっかくなら楽しみながら学びたいですよね。

本書の絵柄も現代の学習者になじむかわからない昭和的な懐かしさがあります。

* * *

少し辛口で述べてしまいました。

ただ本書は宅建入門マンガの中で最も「重要な学習事項を詳しく正確に説明すること」に力を入れているという良い面もあります。読後は「かなり勉強になった!」と感じることでしょう。

「マンガのストーリーや絵の雰囲気はどうでも良い。ギャグも不要。できるだけ多くのことをマンガの中で学べればそれが一番」という優等生タイプの方におすすめしたいと思います。

『マンガ宅建士はじめの一歩』を出版している「住宅新報社」の宅建参考書は次のボタンで検索可能です。

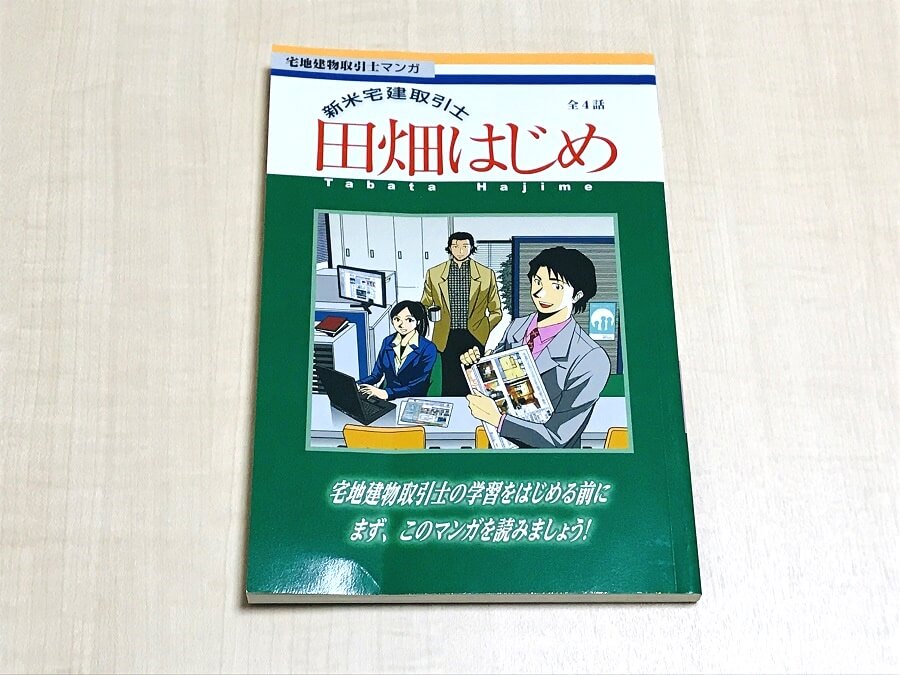

番外編:フォーサイト『新米宅建取引士 田畑はじめ』

宅建入門マンガランキングの番外編としてフォーサイトの『新米宅建取引士 田畑はじめ』を紹介します。

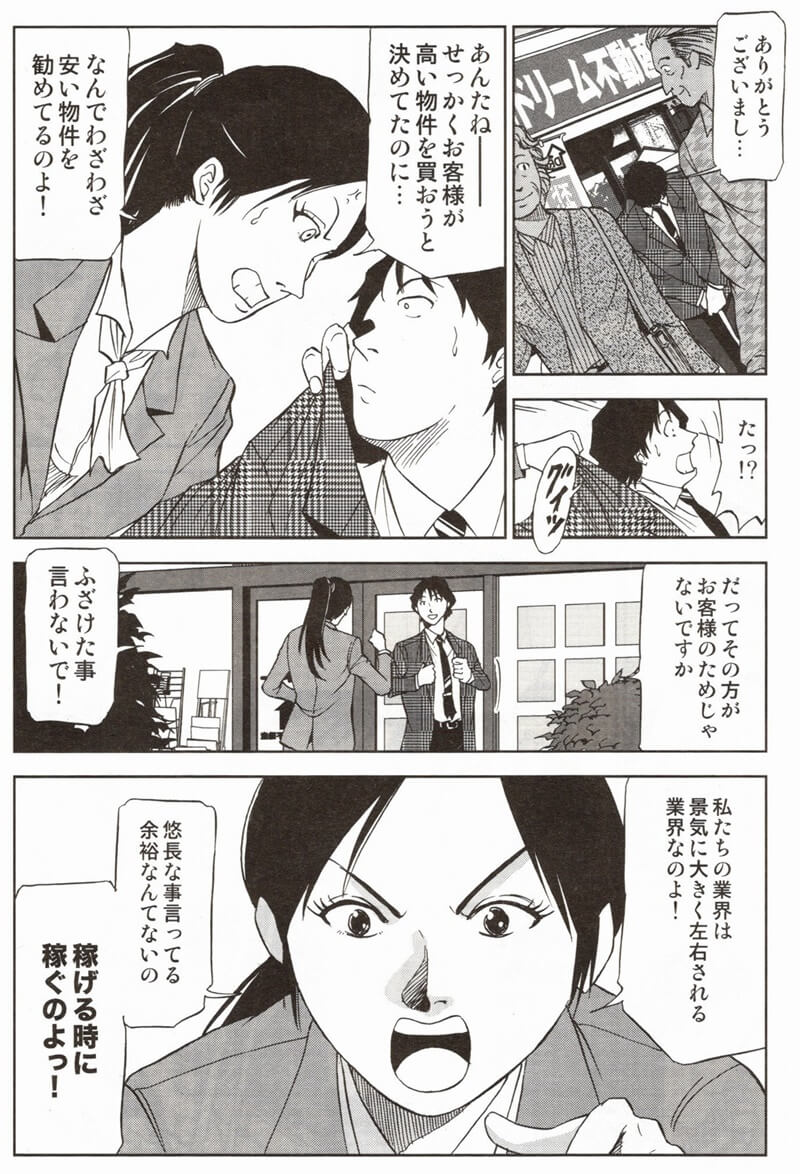

主人公「田畑はじめ」は勤めていた不動産会社の悪徳ぶりに嫌気が指して退職し、近所のもう1つの不動産会社「ドリーム不動産」に駆け込みます。

そこではデキる系不動産女性社員「畠山エミリ」と出会い、タッグを組んで仕事を進めることに。

お調子者の田畑と気が強くプライドも高い畠山とは性格も正反対。果たしてうまくいくのか…というストーリー。

* * *

4話構成という短いマンガなのですが、お客様との出会いをきっかけに2人が抱えていた暗い過去・トラウマが解消され、成長につながっていく様子が描かれています。

今回ご紹介したマンガの中では一番心を揺さぶる内容で、読後はとても爽やかな気分になりました。

他書とは異なり、宅建士の学習事項を事細かに解説するのではなく宅建士の実務と人間模様を描くことに注力したマンガですね。

* * *

ところで『新米宅建取引士 田畑はじめ』は市販されていません。ランキングの番外編に位置付けているのはそのためです。

ではどうすれば読めるのかというと、実はフォーサイト宅建士通信講座のバリューセットを買うとついてきます。付録のような感じですね。

宅建士の通信講座でこれほど本格的なマンガを取り入れている例は、私の知る限りフォーサイトだけです。

「今後、通信講座を買う可能性が高い」と考えている方は、フォーサイトを選べば入門マンガもついてくるということを覚えておいていただければと思います(宅建入門マンガは一冊で十分なので、ダブって買ってしまわないために)。

通信講座フォーサイトに関心のある方は私が書いたフォーサイト宅建士講座のレビュー記事もぜひ読んでいただけると嬉しいです。

宅建入門マンガを読むメリットとは?

宅建入門マンガは初心者の方ほど「読むべきか否か」と悩んでしまうようです。その原因は次のような考え方にあります。

「マンガだから面白そうだけど、所詮はマンガであって、たいした勉強にはならないだろう。だから不要なのではないか」

確かに試験対策に充てることができる時間は有限ですから、どんな種類の教材をどのように利用するかは真剣に考えないといけないですよね。

ですが、あえて私は伝えたい。あなたが自分は初心者であると自認しているなら、宅建入門マンガはぜひとも目を通すべきです。

なぜそう言えるのか。それは「入門書としてマンガを読むことには色々なメリットがあるから」です。私の考えでは少なくとも3つの大きなメリットがあります。

- 試験範囲の全体像をサッと把握できる→その後の学習効率が上がる

- ストーリーに即して学べる→未知の問題に対する思考力が上がる

- 宅建試験を受けるべきかどうか判断する材料になる

以下で順番に解説していきたいと思います。

試験範囲の全体像を把握でき、学習効率アップ

宅建入門マンガを読むメリットの1つめは「試験範囲の全体像を把握でき、学習効率がアップする」ことです。

書店で宅建士のテキストを立ち読みして「意外とぶ厚い…!」と感じた経験、あるのではないでしょうか。

宅建試験の試験範囲は「民法(権利関係)」「宅建業法」「法令上の制限」「税その他」の4つに分かれており、それぞれにたくさんの学習事項が詰め込まれています。

しかもそれらが互いに複雑に関係しあっているので、奥が深いです。その分初心者にはとっつきづらく、難しく感じます。

そのとっつきづらさ・難しさを少しでも軽くするにはどうすれば良いのでしょうか? 答えは「最初のステップとしてテキストではない軽めの入門書を使って、短時間で全体像を把握する」ことなんです。

つまり試験範囲の全体を触りだけでも良いのでささ~っと広く浅く学びます。そうすることで、その後本格的なテキストを読むときには個々の学習事項の関連性がずっと分かりやすくなります。

相互の関係が把握しやすくなるとテキストを読むスピードも速まりますし、記憶への定着も良くなります。

* * *

たとえていうなら、こういうことです。全体像を把握せずにいきなりテキストを読み始めるというのは、朝起きてすぐにステーキを食べさせられるようなもの。

どうしても「起きたばかりでいきなりステーキは無理」「苦しい」「食べづらい」と感じてしまいますよね。

これに対して、全体像を把握するために軽めの入門書を読むという行為は、朝起きた時に野菜サラダやサンドイッチを食べるような感じです。

早朝は胃に優しい食事をとって、お昼くらいにステーキを食べることにすれば消化も良くなりますよね。

* * *

本格的なテキストから入る人はどうしても「覚えることが多すぎて、何が何だか分からない!」と感じてしまうのですが、入門書を読んでからテキストを読む場合はその逆です。

「あ、この項目は入門書で読んだから、もう知ってる」「この項目とこの項目はこんな関係があるんだ、ナルホド」「意外と簡単かも!」と感じながらテキストを読めます。学習効率がケタ違いです。

今お話ししたような「テキスト以外の入門書」には、マンガではない文字中心ものも存在しています。ですが私たち日本人が読み慣れていて親しみを感じやすいのはやっぱり「マンガ」ですよね。

幸い宅建入門マンガはいくつも出版されているので「マンガで試験全体を把握して、学習効率を上げるのがベストな選択だ!」と私は考えています。

ストーリーに即して学べるので、思考力アップ

宅建入門マンガを読むメリットの2つめは「ストーリーに即して学べるので、思考力がアップする」ことです。

宅建入門マンガは不動産会社を舞台にしていて、登場人物が宅建資格の取得を目指している…というのが定番のパターンとなっています。このパターンがあなたの今後の学習にとても良い影響を及ぼします。

なぜなら「主人公の周りで起こる色々な出来事」というストーリーに即して宅建の学習事項を学んでいくことができるからです。

たとえば次のマンガはユーキャンの『宅建士まんが入門』の中で「同時履行の抗弁権」という概念について扱った部分です。

主人公が先輩に買ってきたお弁当を渡そうとすると、先輩が「持ち合わせが無い」と言います。これに対して主人公は「それなら弁当は渡せない」「これが同時履行の抗弁権だ」と言っているシーンです。

一見すると、何気ない4コマのマンガですよね。でもこのマンガを読むことにより「同時履行の抗弁権」という堅苦しい用語を、非常に具体的で分かりやすいイメージと関連づけて理解できます。

入門マンガの最も素晴らしい点はココだと思います。不動産会社で起こりそうなリアルなストーリーに沿って宅建士に関係する色々な法律・概念に触れていくことができるのです。

「マンガに登場する人間と人間のやり取り」に基づいて説明がなされるので、読み手が不動産のことに詳しく無くても理解しやすいと言えます。

* * *

これとは対照的に、いわゆるテキスト(基本書)では「具体的なストーリー」とか「人間と人間のやり取り」といった部分は削り取られます。これはテキストではもう少し抽象的で高度な話題が繰り広げられるためです。

宅建士は不動産取引の法律の専門家ですから、抽象度の高い説明を理解したり、法律に関して高度な思考をしたりといったことも最終的にはできるようになる必要があります。その前段階として、現実に起こりそうな出来事をベースにした「マンガ」を一読しておきましょう。

そうすれば、どんなに小難しい専門用語に出会っても「具体的に人間と人間のやり取りで考え直してみよう…」と自分で考えることができるようになります。これはまさに思考力の向上です。

自分で自分の頭を使って考えることができるようになると、模擬試験や本試験においてはもちろん、実務においてさえ未知の問題に対して正しい答えを導けます。このように宅建入門マンガを読むことには「思考力を高める」というとても大きなメリットがあるんです。

宅建試験を受けるべきかどうか判断できる

宅建入門マンガを読むメリットの3つめは「宅建試験を受けるべきかどうか判断できる」ことです。

「実は、宅建試験を受けるかやめておくかでまだ悩んでいる。なかなか決めることができない」…そういう人って実は多いんです。

宅建試験の対策に本気で取り組むとなれば、それなりに時間もお金も体力も使います。だから受験するかどうかを決める際は誰しも慎重になってしまいます。

そんなとき宅建入門マンガが役立つのです。マンガを一読するだけですからそれほど時間もお金も体力も使いませんが、それでいて宅建試験の学習内容がどのようなものかを大まかに知ることができます。

学習内容を知った上でなら、例えば次のような判断をずっとスムーズに行うことができるでしょう。

- 本当に自分は宅建試験の受験勉強に取り組むべきか?

- 興味関心は持続しそうか?

- 今年度勉強して勝算はありそうか?(次年度を待ったほうが良いのではないか?

というのも私自身、宅建入門マンガを一読した後に上記のことに思いを巡らせた経験があります。

「読み終えて考えてみたけれど、やっぱり自分は不動産取引のプロになりたい」「不動産取引って面白そうな世界だと再認識できた」「試験内容は少し難しそうだけど、何とかなりそうだ」

私はそんなふうに思えたので、受験を決意できました。あなたももし受験をするかどうかまだ決めかねているのなら、ぜひ宅建入門マンガを一読してみるべきです。

一気に読んで読み終えたら、きっと心の中に色々な気持ちが残ると思います。もし「受験したい」「宅建士になりたい」「きっと合格できる」というポジティブな気持ちが心の中に見つかるようなら、受験を決意してOKです!

宅建入門マンガは試験対策になるのか?

宅建入門マンガを読むことで試験対策になるのでしょうか?

この問に対する私からの答えは基本的にYESです。先にも述べたように宅建入門マンガはあなたの知識の基礎を作る役割を果たしてくれるからです。

基礎ができていればその後の学習がとてもはかどります。たとえば家を建てるときのことを考えてみてください。

家を建てる準備として、はじめに地面にしっかりとした基礎を作りますよね。その基礎の上に柱を立てるからこそ、ちょっとやそっとでは壊れない頑丈な家が建つわけです。

宅建試験の学習も全く同じで、基礎づくりが重要です。そこにマンガが大いに貢献してくれます。

* * *

ただ誤解してほしくないのは、宅建入門マンガがテキストや問題集の代わりになるわけではない、という点です。

宅建入門マンガはあくまで入門書。全体像を把握するための教材としては有効ですが、合格するためにはテキスト等を使ってもっと深く細部まで学んでいく必要があります。

基礎はあくまで基礎であり、家の代わりになるわけではないんです。

マンガを読んだ後にあなたがするべきこと

宅建入門マンガは基礎づくりの役には立つが、合格するのに十分というわけではない。とすれば、あなたが宅建入門マンガを読んだ後に取るべき行動はひとつです。

試験攻略のための本格的な教材を選びましょう。

「本格的な教材を選ぶ」とは独学用のテキスト・問題集を購入したり、通信講座・通学講座に申し込んだりすることを指しています。試験に合格する人のほぼ100%がこういった試験対策教材を購入して勉強しています。

独学しようと考えている人へ

ここで私の経験をお話します。私自身は宅建入門マンガを読んだ後、独学しようと決めて半年くらいかけて毎日勉強しました。

知識ゼロの状態でしたが「絶対に合格する」と気合を入れて頑張りました。会社員として働きながら勉強を続けるのは正直言ってかなり大変でした。

独学の場合、合格できるかできないかは全て自分次第です。参考書選びも自分で行う。1日何時間勉強するのかも自分で決める。

どの範囲をどのくらい勉強するのか、過去問は何回繰り返すのか、直前対策のための教材を買うかどうかも自分で決定…という具合に、徹底的に自分で考え抜き、ひとつひとつ決断を下していく必要があります。

* * *

ぶっちゃけて言えば、独学は自分の頭脳にある程度自信のある人にしかオススメできません。

私自身はいわゆる「勉強」はそれほど嫌いでもなく、どちらかといえば得意なほうで「宅建試験だって独力で余裕だ!」と考えていたので独学することにしました。

今考えると、あま~~~い!!私の考えは甘かったです。最終的には受験勉強が大変で息も絶え絶えになり、でも誰かが応援してくれるわけでもありませんから心が病みそうになりました(笑)。

結果的に合格したのでよかったですが、宅建試験の独学はそれなりに多難な道のりだと痛感しました。「力試しだ!」「絶対に乗り越えてやるぜ!」と強く思える人だけ独学するのが良いと思います。

私の受験経験を宅建おすすめ勉強法の記事にまとめています。ぜひそちらも参考に。

独学はちょっとつらいかな?という人へ

「いや、自分の頭にそんなに自信があるわけではないし、独学にこだわりがあるわけでもない」「でも合格はしたい…」

そんな人はぜひ通信講座を選択してください。独学よりもずっと効率的に、そして楽しみながら学習を続けられます。

宅建試験の通信講座を利用すると、オンラインで専任講師の講義を視聴できることがほとんどです。講義を通じて試験範囲内のあらゆることをプロの先生に教えてもらえます。

一人で全てを決めたり学んだりするわけではありません。もうそれだけですごく心強いと思いませんか?

そして通信講座であればテキストや問題集も最高品質のものが提供されます。自分ひとりでアレコレと悩まなくても、合格に必要な参考書は全て講座側で用意してくれるのです。

あなたがすることは「講座の教材をフル活用して知識を得て、問題を解くことだけ」になります。とても効率的です。

* * *

当ブログの運営者杉山貴隆は実際に5つほどの通信講座を購入・受講した上でフォーサイト宅建士講座とスタディング宅建士講座をおすすめしています。

「フォーサイト」は歴史のある宅建士講座で、毎年の合格率が6~7割という高い合格実績を誇っています。フルカラーテキストと美しい講義映像、講師への質問機能、スマートフォンアプリ対応などを強みにしている超有能な講座なので、まず最初に選択肢に入れてください。

もう1つオススメしたいのが「スタディング(STUDYing)」の宅建士講座です。こちらは、スマートフォンでの学習に最適化された通信講座となっています。

講師による講義も、テキストも、過去問題集も全てウェブ上に用意されており、スマホ1台で学習の全てが完結します(タブレットやPCでの受講ももちろんOK)。

紙のテキスト・問題集や講義DVDのような「モノ」としての教材が一切無いため、通信系の講座としては最も安い価格帯で提供されています。第二の選択肢として知っておいてください。

当ブログではフォーサイト宅建士講座のレビュー記事やスタディング宅建士講座のレビュー記事を読むことができます。

通信講座を使ったときの様子を知りたいな~という人はぜひ読んでみてください。きっと役に立つ情報がたくさん得られるはずです。

無料の宅建入門マンガは無いの?

ある読者の方から「無料の宅建マンガは無いの?」とのご質問をいただきました。残念ながら私の知る限り無料で読める宅建入門マンガはありません。

でも「ほぼ無料で楽しめる不動産マンガ」ならあります。実は次の電子書籍をAmazonのKindle Unlimitedで読むことができるんです(2023年5月現在)。

宅建資格を持っている著者がマンガ形式で宅建業の解説をしています。宅建試験をテーマとしているわけではありませんが、宅建テキストに必ず出てくる用語も数多く散りばめられており、無料で読むなら本書が良いでしょう。

なおKindle Unlimitedは月額980円で電子書籍が読み放題になるサービスです。「無料じゃないじゃん!」と思われたかもしれませんが、新規登録者は30日間無料体験できます(キャンペーン終了時期未定)。

また再登録者の場合も数か月間だけ格安の料金で再開できることがあります(こちらのキャンペーンを実施しているときはKindle Unlimited申し込み時にその旨が表示されます)。

読み放題対象の電子書籍は200万冊以上。私も登録しておりKindle無料アプリを使って話題の本・雑誌を楽しんでいます。あなたも上記の不動産マンガをきっかけに登録してみてはいかがでしょうか。

この記事のまとめ

今回は「宅建入門マンガおすすめ6冊比較ランキング」というテーマでお伝えしました。この記事の内容を3つのポイントにまとめておきます。

- 宅建入門マンガで一番オススメなのは日建学院『これだけ まんが宅建士』である

- 入門書としてマンガを読むことで学習効率アップ・思考力アップにつながる。また受験するべきかどうかの判断材料になる

- 宅建入門マンガは試験対策の基礎づくりとして有効。読了後は独学したり通信講座を使うなどして本格的な試験対策に臨む必要がある

当ブログの運営者杉山貴隆も受験勉強の最初の一歩として宅建入門マンガを利用しました。その後もいくつかの資格を取りましたが、入門マンガが出版されている場合は必ず購入して読んでいます。それくらい入門マンガの有用性を確信しています。

あなたもさっそく宅建入門マンガを手に入れましょう! そのときがあなたの試験対策のスタートです。

以上、参考になれば嬉しいです。

* * *

次回は「宅建は過去問だけで合格できる説」に反対します。下のブログカードをタップすると移動できます。

![2023年版 マンガ宅建塾 (らくらく宅建塾シリーズ) [宅建士(宅地建物取引士)マンガテキスト]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Czz8qRPpL._SL160_.jpg)