2018年から資格対策通信講座の研究を続けている杉山貴隆です。

スタディング中小企業診断士講座の情報はウェブ上にたくさんあるように見えますが、受講生がレビューした記事はほとんど見当たりません。でも受講した人の生の声を知りたいですよね。

そこで今回はスタディング中小企業診断士講座を実際に購入・受講してレビューします。この記事を読んでわかることは主に次の3つです。

- スタディング中小企業診断士講座を受講した感想

- スタディングの受講に関するよくある質問とその答え

- 最安値で購入し受講する方法

実体験に基づく良質な情報をお伝えできるよう努めました。ぜひ参考にしてみてください。

※今回受講したのは「1次2次合格コース コンプリート[2023年度試験対応]」です。

- キャンペーン情報

- 2025年7月3日現在、スタディング中小企業診断士講座で実施中のキャンペーンはありません。キャンペーンが開始した場合、次のページに掲載されます。

⇒ 【スタディング公式】キャンペーン一覧 - 割引クーポン情報(10%OFF)

- 2025年7月3日現在、スタディング中小企業診断士講座では新規登録した方に10%OFF割引クーポンを配布しています。キャンペーンとクーポンの併用も可能です。

⇒ 【スタディング公式】中小企業診断士講座 無料お試し・新規登録 - 学割クーポン情報(20~30%OFF)

- スタディング中小企業診断士講座はスタディング学割(20%OFFクーポン)およびガクチカ応援割引(30%OFFクーポン)の対象講座です。

⇒ 【スタディング公式】スタディング学割

⇒ 【スタディング公式】ガクチカ応援割引 - クーポンの獲得方法や使用時の注意点

- その他のクーポンの獲得方法や持っているクーポンの確認方法・使用方法は次の記事で解説しています。

⇒ スタディングのクーポンを獲得する5つの方法と3つの注意点 - 安い時期

- スタディング中小企業診断士講座が安くなりやすいのは次の時期です。

①新年を記念した割引クーポンが配布される「12月・1月」

②夏季の割引クーポンが配布される「7月・8月」

③新年応援キャンペーンが実施される「1月」

④直前期関連のキャンペーンが実施される「4月」

⑤早期スタート応援キャンペーンが実施される「6月・7月」

⑥合格応援キャンペーンが実施される「8月」

※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のキャンペーン等 実施時期

時期(2021年) キャンペーン等の名称 内容 2021年1月 2021年新年

応援キャンペーン対象講座

最大10,000円OFF2021年4月 新年度スタートダッシュ

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年4月開始

2021年5月終了直前対策講座・合格模試

早割キャンペーン対象講座

2,200円OFF2021年6月開始

2021年7月終了早期スタート

応援キャンペーン対象講座

11,000円OFF2021年7月開始

2021年8月終了夏の合格応援10%OFF

キャンペーン10%OFF

クーポン提供2021年9月 秋の合格

応援キャンペーン対象講座

5,500円OFF2021年10月 秋の感謝祭10%OFFクーポン 全商品10%OFF

クーポン提供2021年12月17日開始

2022年1月31日終了年末&お年玉クーポン 全商品10%OFF

クーポン提供時期(2022年) キャンペーン等の名称 内容 2022年1月5日開始

2022年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2022年4月16日開始

2022年4月30日終了新年度スタート応援

10%OFFクーポンプレゼント対象講座

10%OFFクーポン提供2022年4月20日開始

2022年5月10日終了直前対策講座/合格模試

早割キャンペーン対象講座

2,200円OFF2022年6月3日開始

2022年7月31日終了早期スタート

応援キャンペーン対象講座

11,000円OFF2022年7月19日開始

2022年8月31日終了夏の合格応援

10%OFFクーポン対象講座

10%OFFクーポン提供2022年9月5日開始

2022年9月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

5,500円OFF2022年10月17日開始

2022年10月31日終了秋の感謝祭10%OFFクーポン

プレゼント全商品10%OFF

クーポン提供2022年12月17日開始

2022年12月31日終了年末感謝&新年応援

15%OFFクーポン15%OFFクーポン

2枚提供時期(2023年) キャンペーン等の名称 内容 2023年1月4日開始

2023年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2023年4月19日開始

2023年5月10日終了直前対策講座/合格模試

早割キャンペーン対象講座

2,200円OFF2023年6月7日開始

2023年7月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2023年7月19日開始

2023年7月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

2枚提供2023年8月1日開始

2023年8月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン

1枚提供2023年8月4日開始

2023年8月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2023年9月4日開始

2023年9月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

5,500円OFF時期(2024年) キャンペーン等の名称 内容 2024年1月1日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン

15%OFFクーポン対象講座

15%OFFクーポン提供2024年1月4日開始

2024年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座

15,000円OFF2024年3月12日開始

2024年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2024年4月17日開始

2024年5月12日終了直前対策講座/合格模試

早割キャンペーン対象講座

2,200円OFF2024年6月5日開始

2024年6月30日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

12,000円OFF2024年7月5日開始

2024年7月22日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年7月10日開始

2024年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2024年8月1日開始

2024年8月13日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年8月4日開始

2024年8月31日終了2024年度2次試験合格目標

AI添削リリースキャンペーン対象講座

11,000円OFF2024年8月4日開始

2024年8月31日終了2025年度合格目標

AI添削リリースキャンペーン対象講座

11,000円OFF2024年8月16日開始

2024年8月31日終了新規登録者向け

特別割引クーポン配布対象講座

15%OFFクーポン提供2024年9月3日開始

2024年9月30日終了秋のスタートダッシュ応援キャンペーン 対象講座

8,800円OFF2024年10月18日開始

2024年10月31日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座

5,500円OFF2024年10月18日開始

2024年10月31日終了新規登録者向け15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供時期(2025年) キャンペーン等の名称 内容 2025年1月1日開始

2025年1月31日終了新年スタート応援キャンペーン 対象講座

11,000円OFF2025年1月1日開始

2025年1月14日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年1月17日開始

2025年1月31日終了新年応援15%OFFクーポン 対象講座15%OFF

クーポン提供2025年2月7日開始

2025年2月28日終了学習スタート応援キャンペーン 対象講座

最大10,000円OFF2025年3月7日開始

2025年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

最大11,000円OFF2025年4月11日開始

2025年4月30日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座

最大10,000円OFF2025年4月16日開始

2025年4月30日終了期間限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年4月21日開始

2025年5月12日終了直前対策講座

早割キャンペーン対象講座

3,300円OFF2025年5月1日開始

2025年5月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座

12,000円OFF2025年5月19日開始

2025年5月31日終了会員限定10%OFFクーポン 対象講座10%OFF

クーポン提供2025年6月9日開始

2025年6月30日終了合格フルサポートキャンペーン 対象講座

3大特典付き- 合格お祝い金制度

- 2025年7月3日現在、スタディング中小企業診断士講座では10,000円がもらえる合格お祝い金制度を設けています。詳細ページはこちら。

⇒ 【スタディング公式】中小企業診断士講座 合格お祝い金制度 - 再受講割引

- 2025年7月3日現在、スタディング中小企業診断士講座では再受講割引コース「更新版」が提供されています。

⇒ 【スタディング公式】中小企業診断士講座 コース一覧・購入 - Wライセンス応援割

- スタディング中小企業診断士講座はWライセンス応援割による割引価格で受講できる場合があります。また、スタディング中小企業診断士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。

⇒ 【スタディング公式】Wライセンス応援割 - 教育訓練給付制度

- 2025年7月3日現在、スタディング中小企業診断士講座は教育訓練給付制度(学費の20%が支給される資格取得支援制度)の対象講座です。詳細ページはこちら。

⇒ 【スタディング公式】教育訓練給付制度(一般教育訓練)のご案内

1次試験対策をレビュー

スタディング中小企業診断士講座の1次試験対策を受講してレビューします。

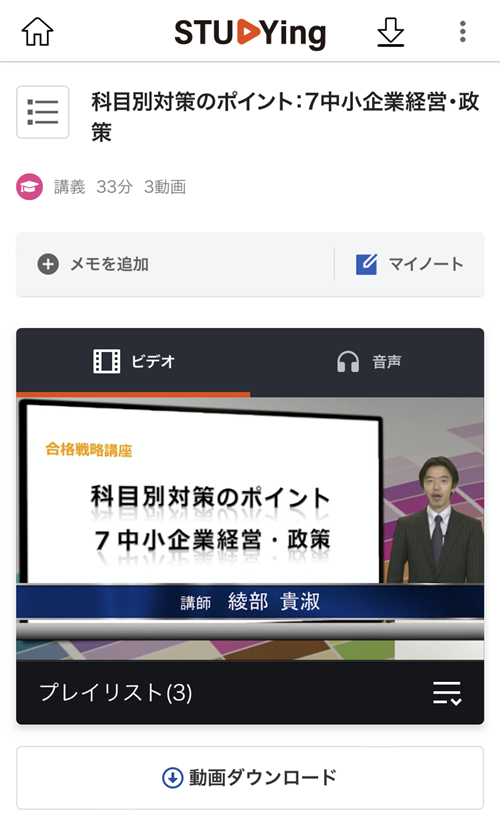

「合格戦略講座」のレビュー

合格戦略講座では中小企業診断士試験の1次試験に合格するための方法論を学習します。

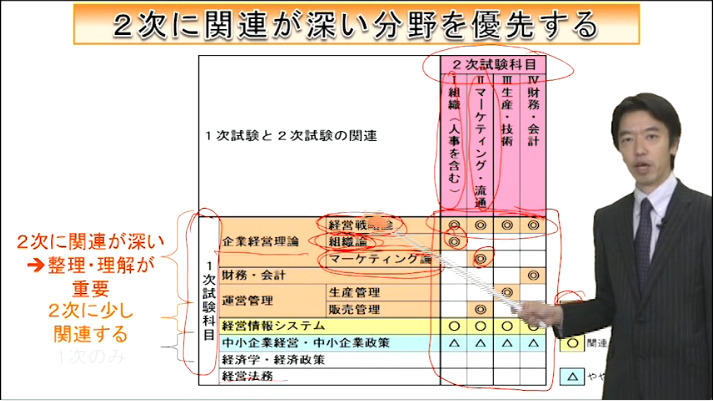

綾部講師が中小企業診断士試験の最適な学習方法を多面的に解説してくれます。私が最も印象に残ったのは「1次試験の学習は2次試験を意識しながら進める」という話題です。

中小企業診断士試験の出題範囲は1次試験と2次試験とで重なり合っています。1次試験の学習をする際は2次試験と重なっている部分に力を入れるようにすれば、学習の効率化が図れるわけです。

こういった合格ノウハウは仮に独学で勉強を進めていたら気付けないか、学習の終盤でようやく気付けるものだと思います。それを最初の時点で知れるだけでもスタディングの受講に大いに価値があると感じました。

なお、この合格戦略講座では全体的な戦略をまずはおさえていきますが、それにとどまらず科目ごとの傾向と対策や2次試験対策のポイントも詳細に提示してもらえます。

合格戦略講座を通して学習の全体像をつかんでおくことにより、ゴールまでの道のりの険しさを半減させることができます。スタディング中小企業診断士講座を受講するならこのコンテンツは必見です。

「簿記入門講座」のレビュー

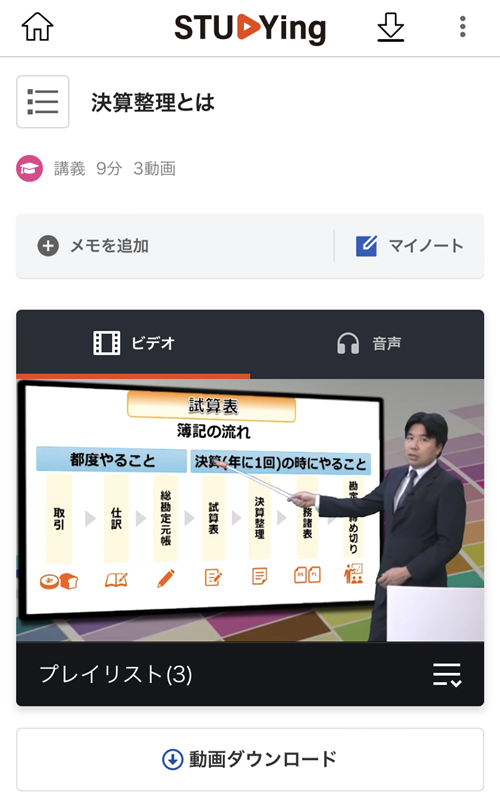

簿記入門講座では音喜多健講師が初歩的な簿記について解説します。

「なぜ簿記入門を学ぶ必要があるの?」と疑問に思うかもしれません。中小企業診断士試験の1次試験の財務・会計科目は簿記の知識をベースにしています。簿記を知らなければ高得点を取るのは難しく、したがって入門程度の知識はおさえておく必要があります。

簿記について全く知らない!という方も不安に思う必要はありません。なぜなら音喜多講師は「ある商店がパンを100円で販売したときの帳簿付け」という非常にやさしい例からスタートしてくれるからです。

初歩的な帳簿付けについて学習した後、段階を経て「決算整理」「減価償却費」「B/S(貸借対照表)」「キャッシュフロー計算書」といった発展的な話題にも触れていきます。

音喜多講師の講義を実際に視聴してみて「中高生が理解できるくらいやさしい話から始めてくれる」「少しずつステップアップしていけるからありがたい」と感じました。

簿記の学習経験がない人はこの講座を1~2回視聴しておくと、その後の学習を安心して進められると思います。

「1次基礎講座」のレビュー

1次基礎講座では1次試験を攻略するのに必要な知識を学んでいきますが、そういった知識の中でも中核的な部分について学習します。

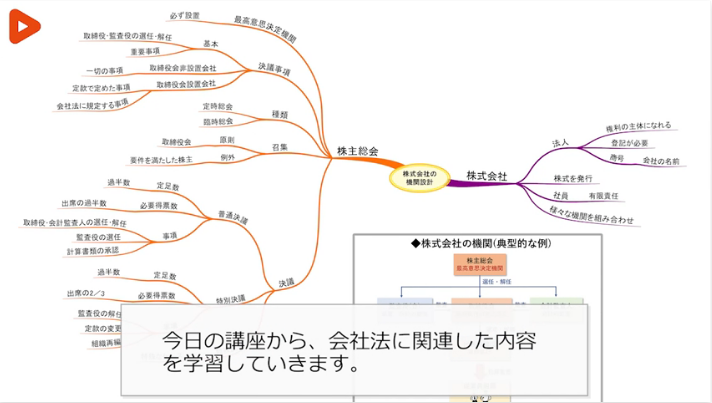

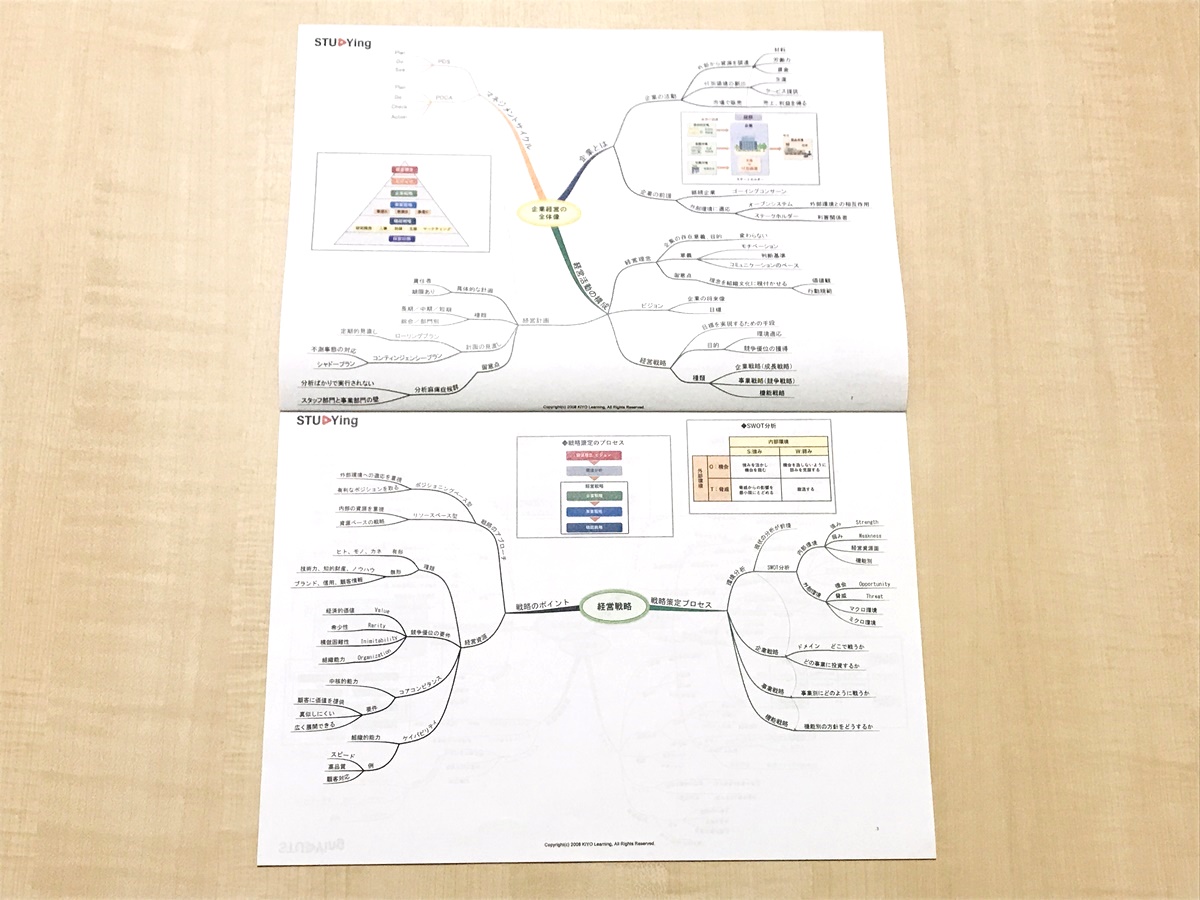

1次基礎講座の講義の多くは「学習マップが画面に提示され、それをもとに解説が進んでいく」というやや珍しいスタイルです。

私はYouTubeのリベラルアーツ大学の動画をよく視聴するのですが、リベ大の学長がやっているマインドマップ提示型の解説動画がありますよね。あれに少し似ています。

この種のマップを見ながら資格試験対策の講義を聴くのは初めてだったので、最初少し戸惑ってしまいました。でも視聴を続けて慣れてしまうと「複数の学習事項のつながりを常に把握できるので、わかりやすい」と感じるようになりました。

そして学習マップをずっと見ているので、そのイメージが脳に焼き付いていきます。これは学習事項を自然と暗記することにかなりの効果がありそうです。

解説はかなりはっきりした口調で話されていて、聞き取りやすいものでした。また、解説は字幕でも表示されるため、目と耳の両方で学習できるようになっています。

1次基礎講座は総じて「受講生が知識を吸収しやすいこと」が追及されていると感じました。

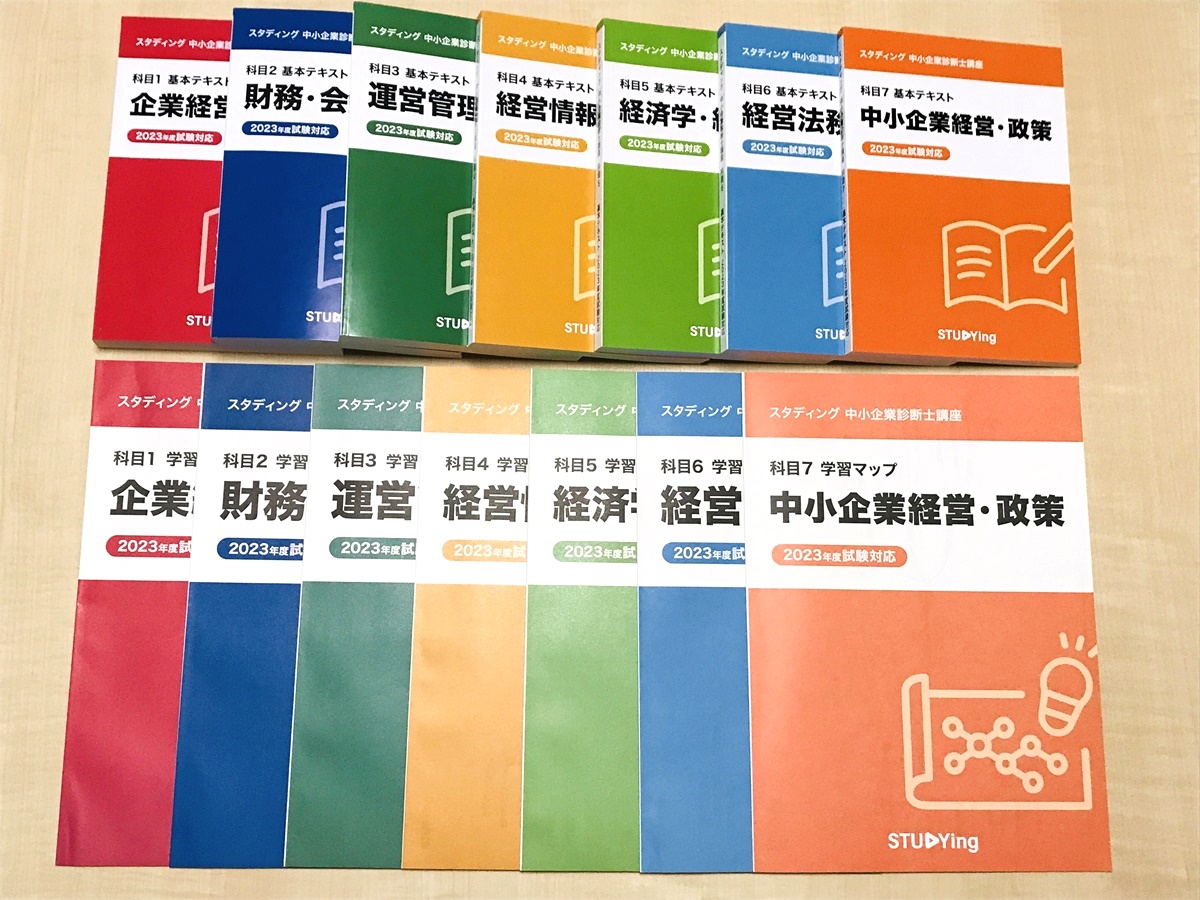

「冊子版オプション(テキスト・学習マップ)」のレビュー

冊子版オプションは1次基礎講座で提供されているテキスト・学習マップを印刷・製本したものです。

1次基礎講座のテキストと学習マップはいずれもPDF形式で提供されており、スマホ・タブレット・PCの画面上で閲覧できます。ただ私の場合、こういったオンライン教材は次の点で不便を感じます。

- 直接書き込むことができない

- スマホ等の画面は発光しているので、見続けていると目が疲れる

- そもそもオンライン教材を使う勉強に慣れていないので学習効率が落ちる

そこで「冊子版オプション」として販売されている製本版のテキスト・学習マップを購入しました。紙のテキスト・学習マップがあると上記3つの問題が解決できます。それ以外にも次の利点があります。

- 学習するべき分量が冊子の形で目に見えるので「今までにどのくらい勉強が進んだのか」「あとどのくらい勉強する必要があるのか」を把握しやすい

- しおりや付箋を活用することで自分が読みたい箇所を瞬時に開ける

一応強調しておくと、冊子版オプションが無いと勉強できないということはありません。しかし製本されたものを手元に用意しておくことで勉強方法の選択肢をいっそう増やすことができます。

たとえば外出時は手元の端末でPDFテキストを読んで、帰宅後の自室では製本されたテキストを読む、という風に使い分けても良いわけです。

冊子版オプションは、はじめから「自分には不要」と確信できる人には要らないと思いますが「どうしよう?買ったほうがいいだろうか?」と悩む人は入手しておくことを勧めます。採り得る学習方法の幅が広がりますよ。

冊子版オプションに関する豆知識をお伝えします。テキストの大きさはA5判で、成人男性の手の大きさより少し大きいくらいです。

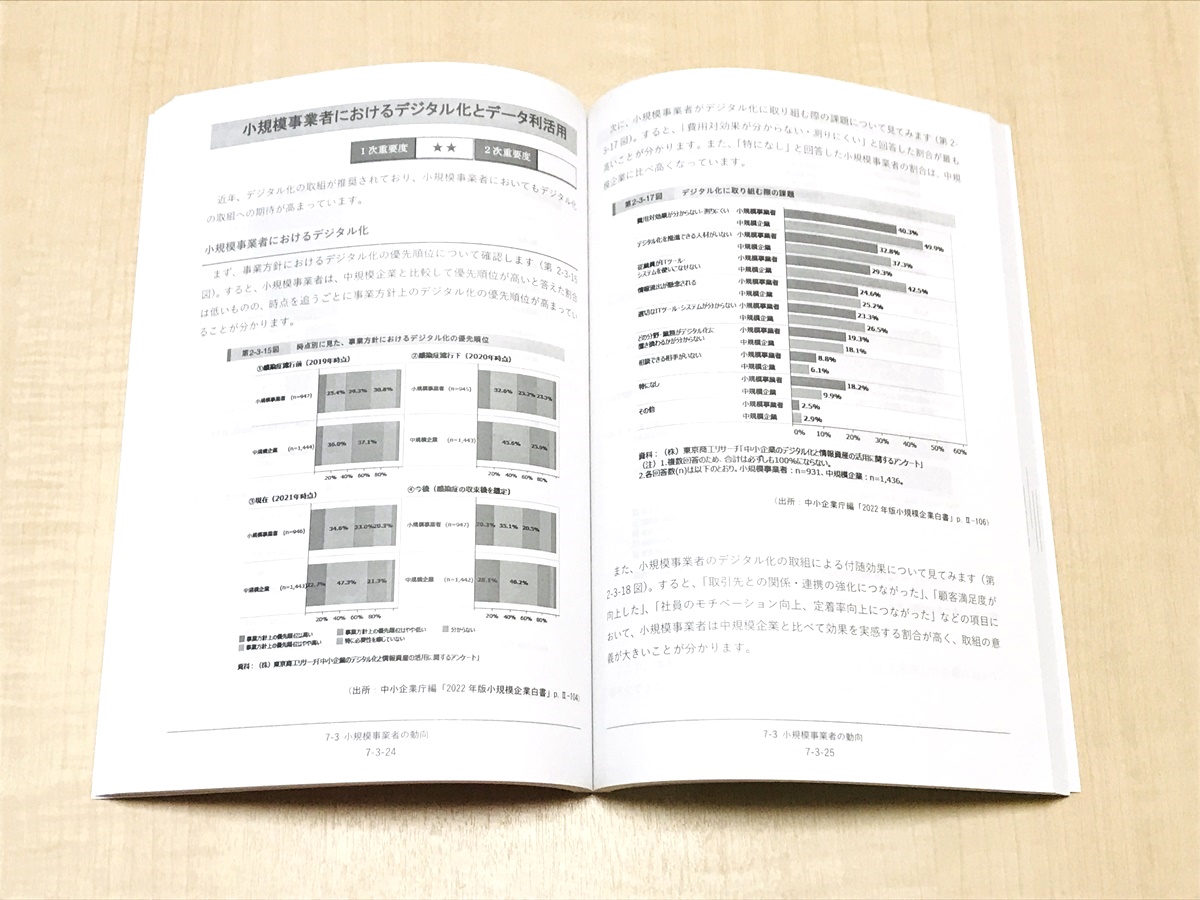

表紙はカラーですが、それ以外(本文全て)はモノクロとなっています。

元になっているPDFテキストはフルカラーなのに冊子版は白黒印刷なので少し残念です。とはいえ「読めない」とか「読みにくい」といったことはなく、慣れれば特に気にならなくなります。

学習マップはA4判です。テキストの倍の大きさなので、持ち運びには少し不便かもしれません。

学習マップはフルカラーなのでかなり見やすい印象です。

スマホやタブレットだとどうしても小さめの表示になりますが、製本版は大きくて見やすいので勉強がはかどります。

(ただ、これを会社や学校に持って行って眺めていたら、ほぼ確実に周囲の注目を集めてしまうと思います。笑)

「実戦フォローアップ講座」のレビュー

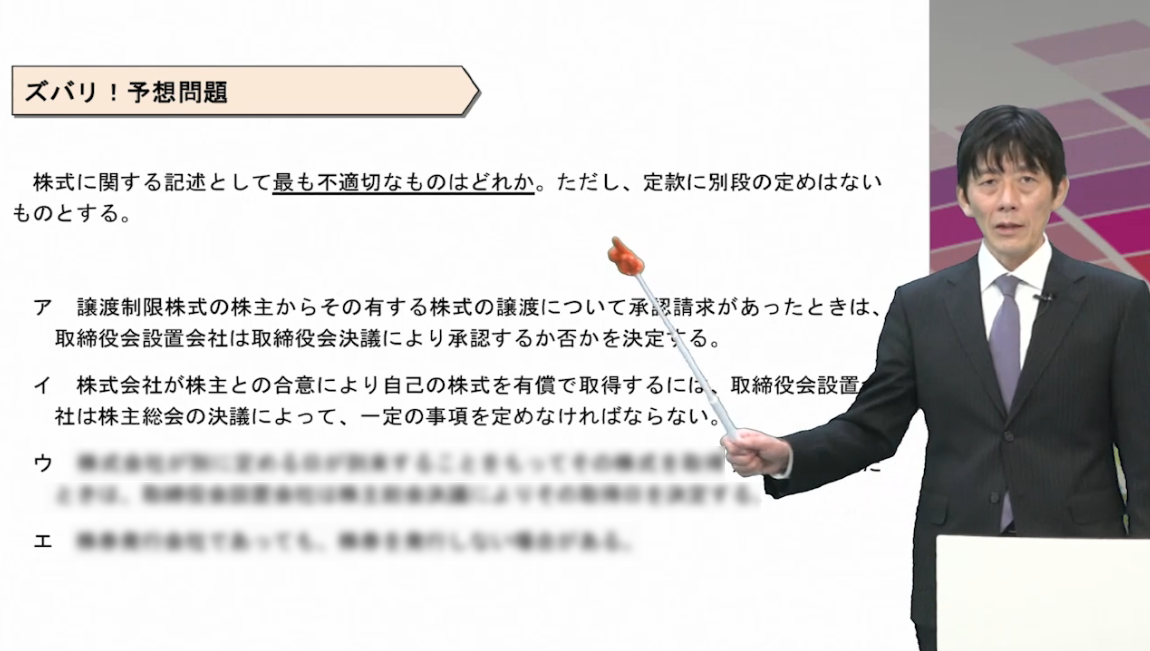

実戦フォローアップ講座では基礎講座では解説されなかった「時々出題されるテーマ」について、綾部講師・市岡講師に学びます。

出題頻度がやや低いが発展的な事項についてこの講座で学び、1次試験への対応力を盤石なものに仕上げることがこの講座の目的です。

受講してみて良いと思ったのは「実際に出題されたときどう解くか」がわかりやすく示されていることです。

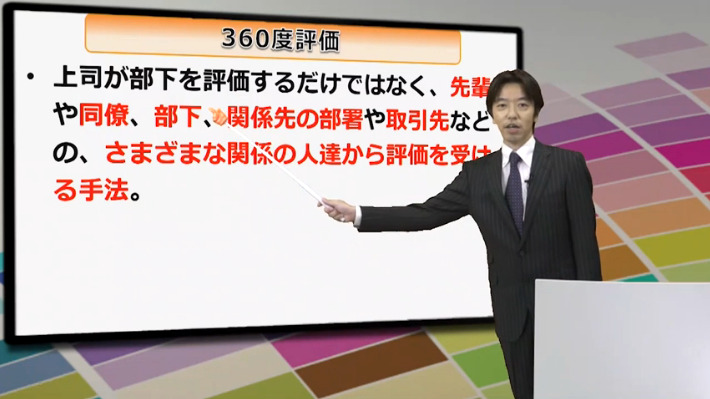

たとえば「実戦フォローアップ講座:1-7 人的資源管理」では360度評価について取り上げられていました。講師が「360度評価とは上司が部下を評価するだけでなく、同僚・部下・取引先等のさまざまな関係者が評価する手法である」といった解説を進めていきます。

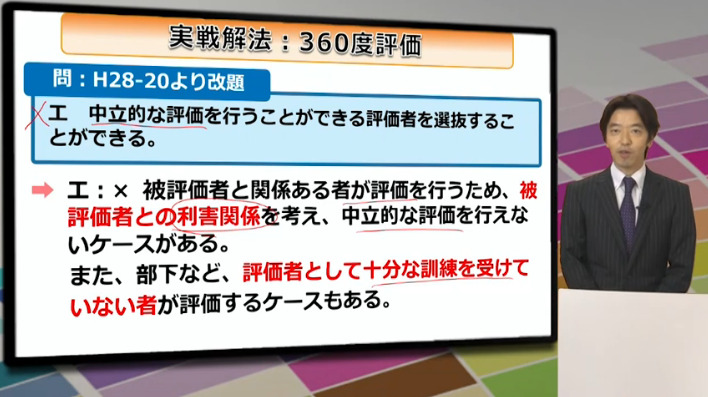

その後、360度評価に関する過去問を講師と一緒に解きます。

選択肢のエは360度評価に中立性を期待する内容です。しかし「360度評価は被評価者の関係者が評価をする」ことから「中立的な評価ができないことがある」という推論を行い、その選択肢を不適切なものと見抜いていきます。

このように実戦フォローアップ講座ではさまざまな応用的学習事項とそれに関する過去問が扱われます。受講生は学習事項の出題のされ方と解法を具体的に学ぶことで得点力を向上できるんです。

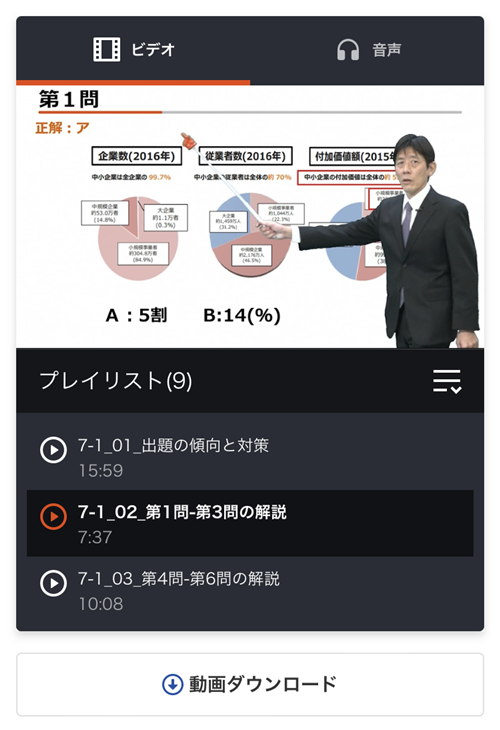

「3つの問題演習システム」のレビュー

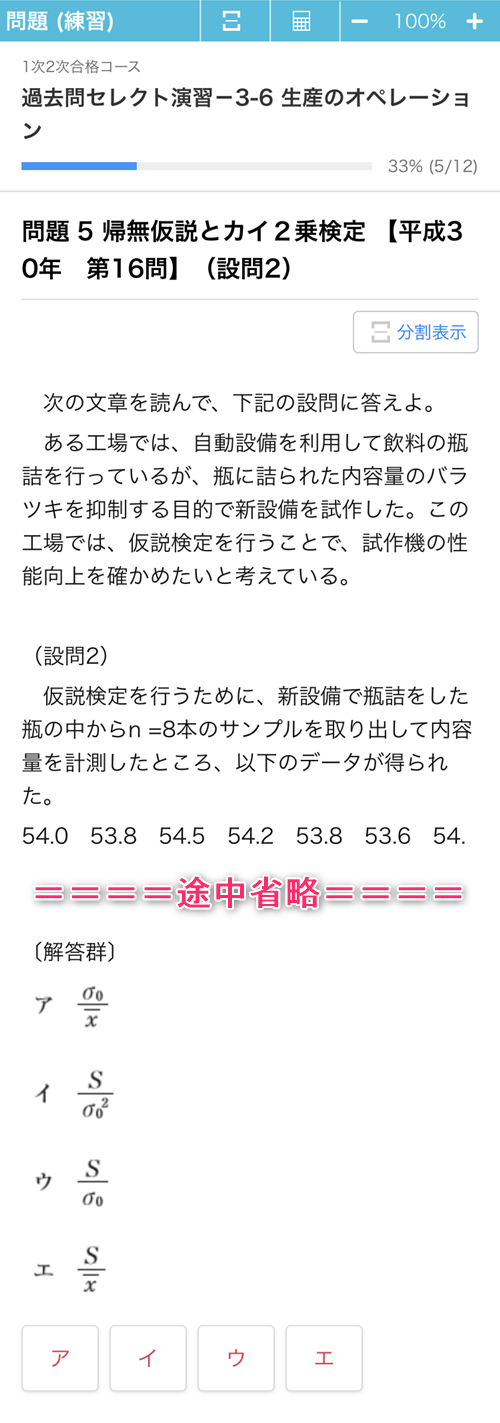

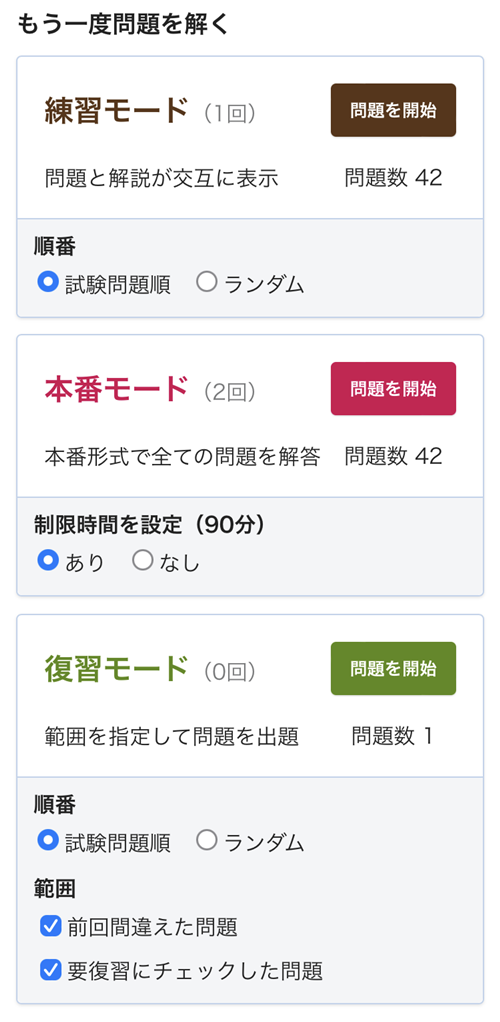

スタンダードとコンプリートのプランには3つの問題演習システムが付属しています。3つの名称はそれぞれスマート問題集・過去問セレクト講座・1次試験年度別過去問題集です。

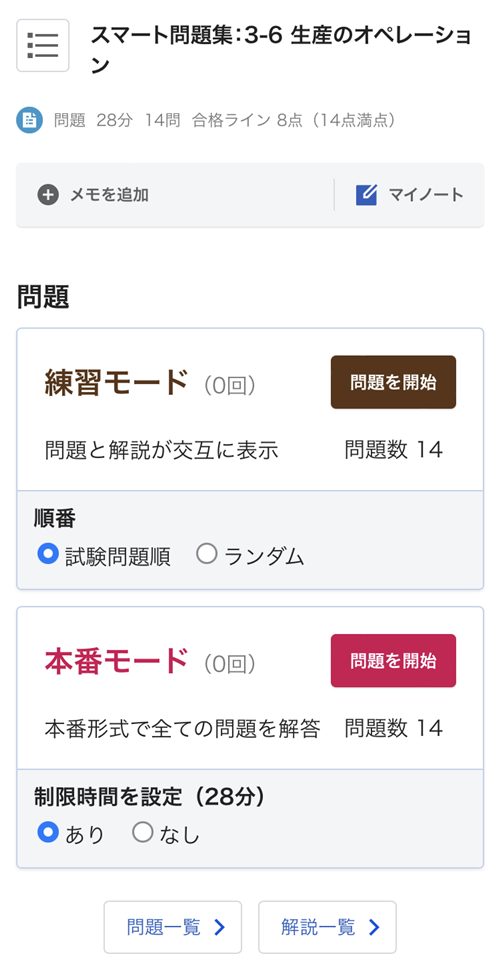

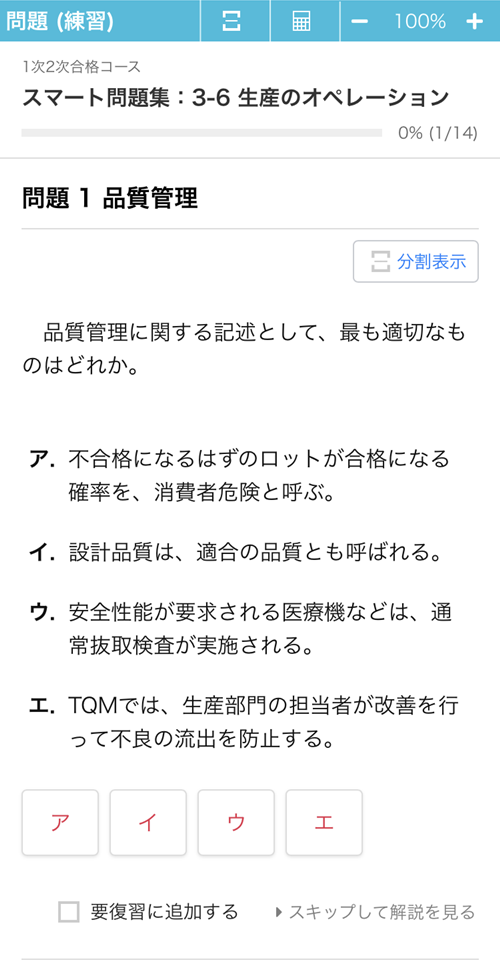

スマート問題集は講義動画の内容理解を助けてくれる一問一答となっています。例として「3-6 生産のオペレーション」のスマート問題集を解く場合は次のように使います。

「3-6 生産のオペレーション」のスマート問題集を開き、練習モード・本番モードのどちらかを選びます。練習モードは「問題と解説が交互に表示」されるモードで、最初のうちはこちらを使うのがお勧めです。

問題1が表示されます。問題文を読んで○×を選んで回答します。

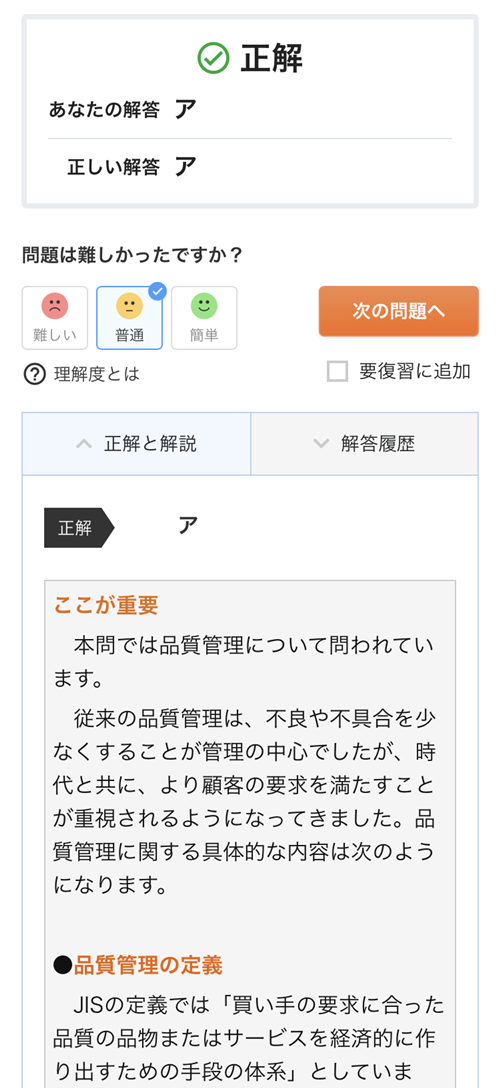

正解・不正解と解説が表示されます。解説を読んで納得できたら「次の問題へ」をタップして問題2を表示します。以上を繰り返してテンポ良く問題を解いていけばOKです。

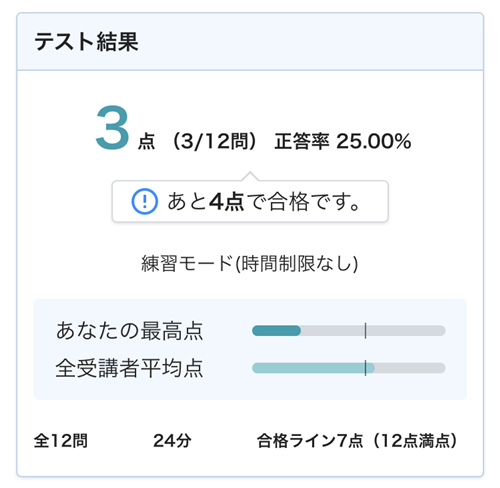

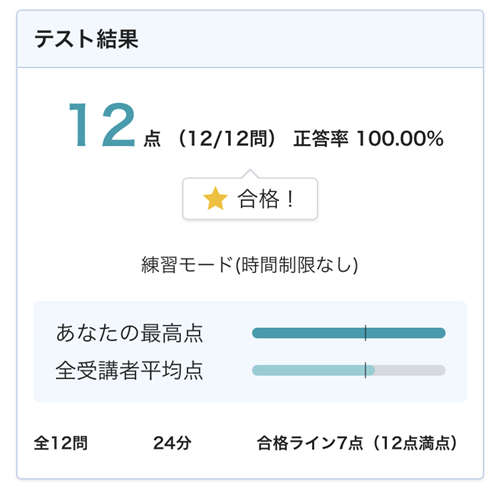

一定数の問題を解き終わると採点結果が表示されます。

以降、同じ問題を何度でも繰り返し解くことができます。一度解き終わったパートについては復習モードを使って間違った問題だけを抽出し、再度取り組むことも可能です。

以上のような一問一答が1次基礎講座のほぼ全てのレッスンに対して用意されています。講義を聞いた直後に解いて自分の理解度を確かめたり、時間をおいてから解いて復習するといった用途で非常に役立ちます。

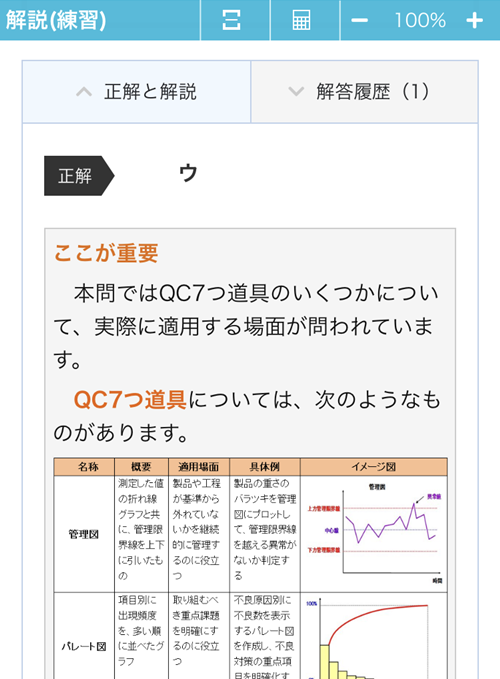

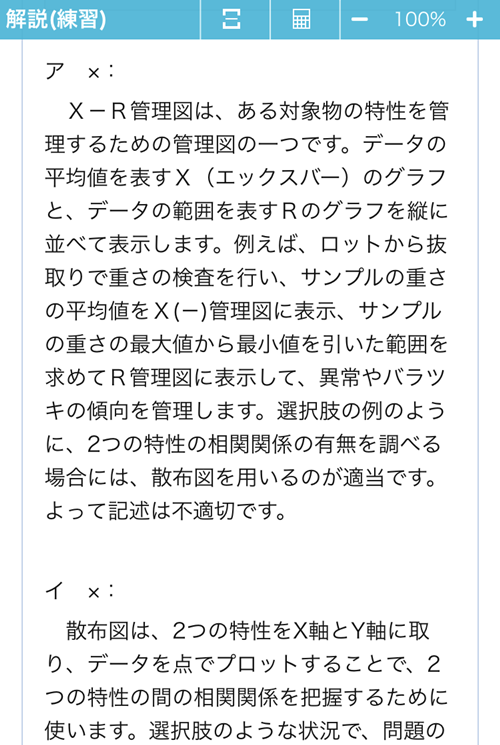

ちなみにスマート問題集の解説画面は充実度が高いです。まず「ここが重要」と記された囲み枠で重要知識を復習し、

続く選択肢別の解説で1つずつ確実に内容を検討できるようになっています。

解説を読んで講義動画を見直す必要を感じたときは「復習するには」のリンクをタップすると該当するレッスンに即座に移動でき、復習しやすいです。

さらに解説画面では今解いた問題を「要復習に追加」することもできます。

これをやっておくと、後で復習モードを使う際、要復習問題だけを抽出してまとめて解くという使い方ができます。苦手意識のある問題などを積極的に「要復習に追加」して漏れなく対策すれば、試験本番の高得点にもつながるはずです。

以上見てきたのは基本的な練習問題を多く収録したスマート問題集で、次に過去問セレクト講座と1次試験年度別過去問題集を取り上げます。練習モード・本番モード・復習モードといった機能が使える点はスマート問題集と同じです。

ただ過去問セレクト講座と1次試験年度別過去問題集では過去問をベースとした出題になりますので、問題の難易度が上がります。

中小企業診断士試験の過去問だけあってそう簡単には正解できません。私など最初は12問中たった3問しか正解できないのも普通でした…。

でも何度も繰り返していくうちに知識が定着し、正解数が増えていきます。

全問正解を達成するとそこそこ嬉しいです。こうやってゲーム感覚で問題を繰り返し解いていくことで、択一式試験への対応力が養われていきます。

要は一種のゲーミフィケーションです。スマート問題集・セレクト過去問集を使ってスマホゲームに熱中するように多肢択一式対策ができる。このことはスタディングの最大の魅力の1つだと感じます。

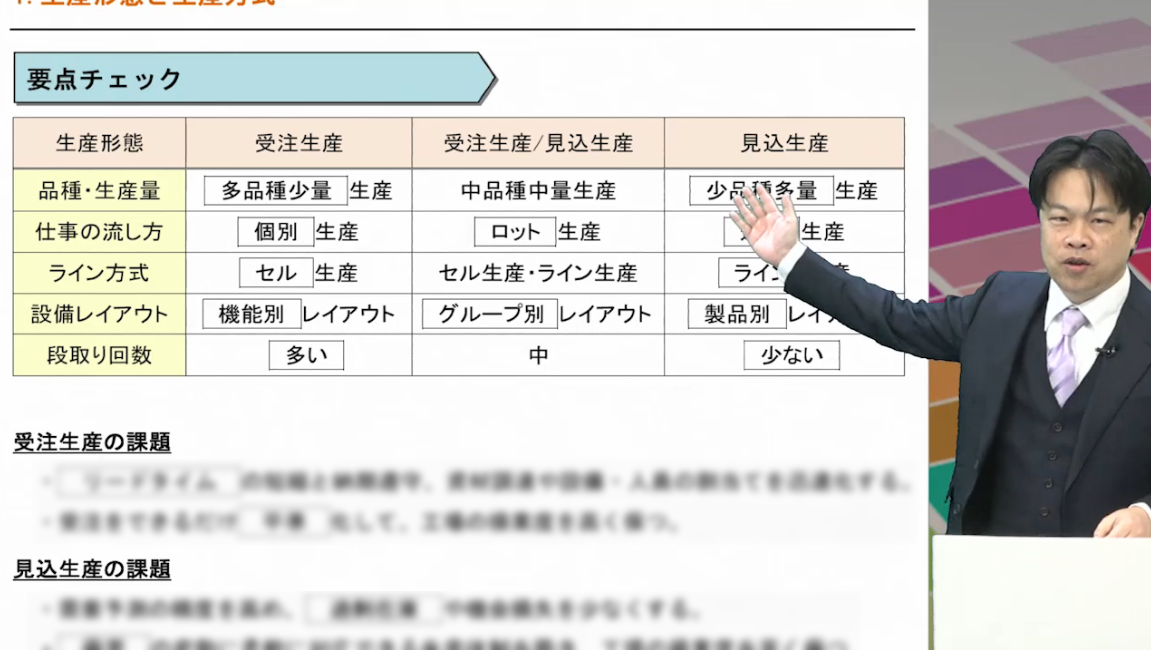

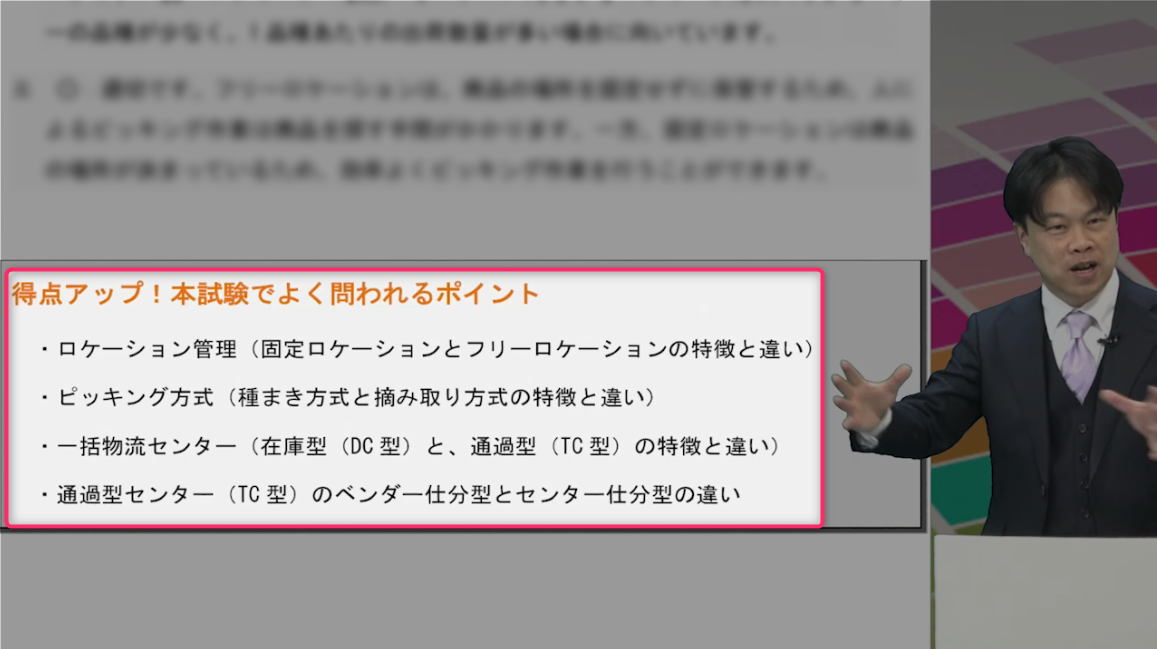

「直前対策講座」のレビュー

直前対策講座は試験に出題されやすい重要テーマをピンポイントで復習していく講座です。

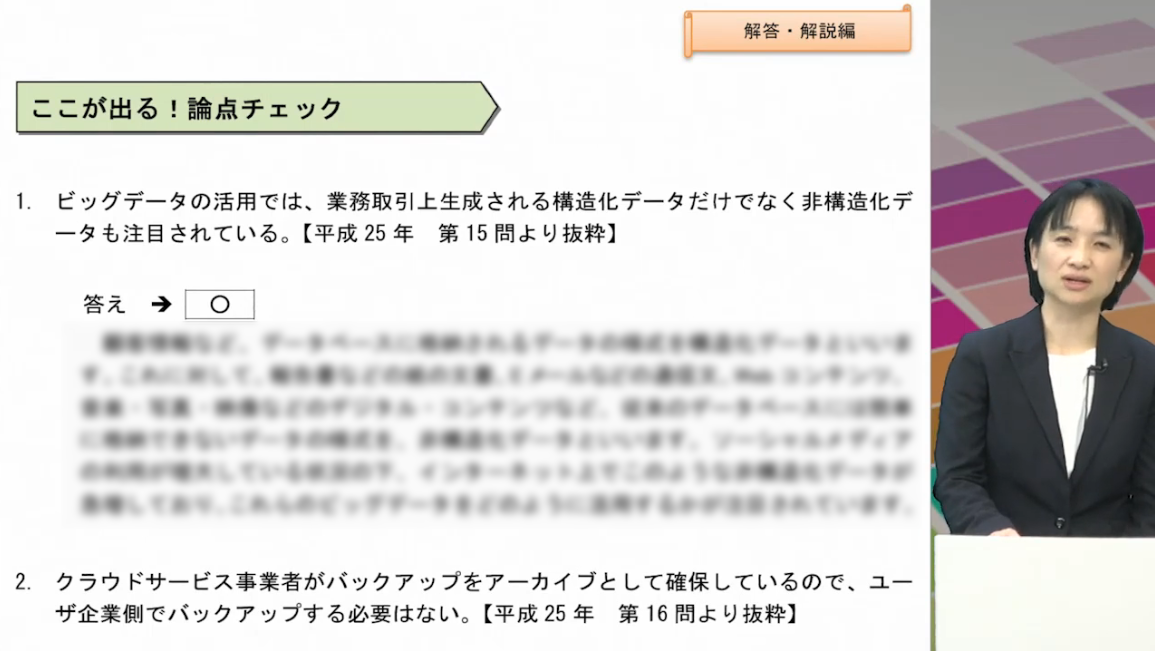

1次試験の各科目・各テーマを「要点チェック」「論点チェック」「予想問題」の3ステップで学習します。

要点チェックでは直前対策講座のテキストで空欄になっている部分を書き入れていきます。空欄に入るのは本試験の頻出語句等、重要度の高い学習事項です。手を動かして穴埋めをすることでそれらを復習し記憶の定着を図ります。

論点チェックでは実際に出題された過去問等の選択肢をもとにした1問1答形式の問題をいくつも解いていきます。このトレーニングを積み重ねることにより、選択肢単位で素早く正確に正誤判断ができるようになることを目指します。

予想問題では講師陣が過去の出題傾向に基づいて作成した予想問題に取り組みます。いわば「1問だけの模擬試験」を各科目・各テーマで実施できることから、全体としては模擬試験を解くのに近い学習効果が得られると言えます。

このように直前対策講座は自分の力で問題を解く演習型の講座となっていました。しかし「受講生に問題を解かせて、それで終わり」というわけではなかったです。

というのも、1つ1つの問題に対して講師(私が受講した年度では松崎研一講師・音喜多健講師・長谷部愛講師・市岡久典講師の4人)が丁寧な解説をしてくれます。おかげで自分の理解が本当に合っているのかを最終チェックできました。

さらに各テーマの最後には「本試験でよく問われるポイント」が箇条書きの形で明示され、説明が加えられます。

この講義を聴くことで最重要ポイントをおさえて、フレッシュな記憶を保ったまま本試験日を迎えられるわけです。これは受験を目前に控えている人の立場に立った非常にありがたい構成だなと感じました。

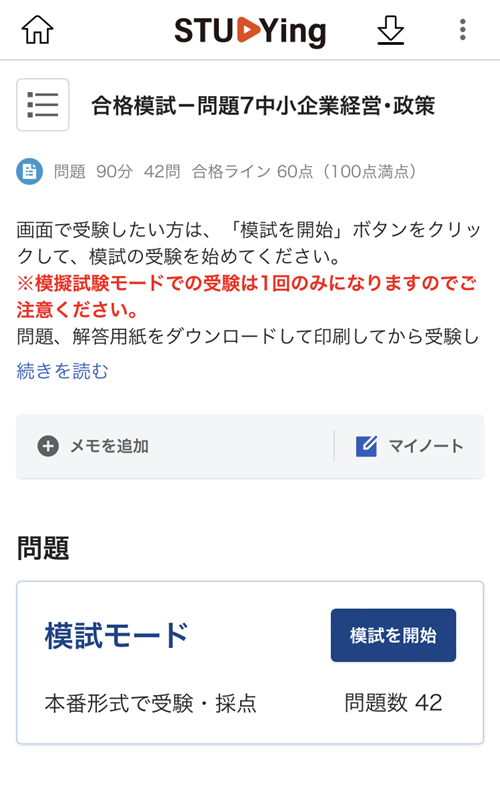

「合格模試」のレビュー

スタディング中小企業診断士講座の合格模試をひとことで言うと「中小企業診断士試験の本試験と同等の数の問題を解き、それによって重要論点を復習する」ものです。

以下、合格模試の受講の流れを示します。

合格模試は最初の1回目は模試モードで開始します。制限時間のカウントが進んでいく中で次々と問題を解いていく演習モードです。

出題画面の上部右側に経過時間が表示されています。限られた時間で全問解く必要があるので少し焦ってしまいますが、試験本番と同じ制限時間(科目により60分または90分)なので良い予行演習になると感じました。

最後まで解いたら採点ボタンを押します。

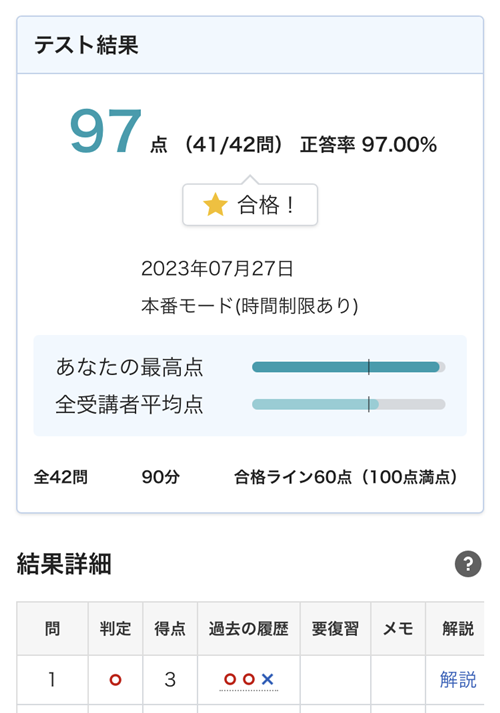

自動で採点され、自分の得点や全受講者の正解率などがわかります。

採点後は問題ごとに付属している解説に目を通し、自分の理解が間違っていないかどうかチェックします。

担当講師による合格模試の解説講義も視聴可能です。

以上が合格模試の大まかな流れとなっています。

ちなみに合格模試の解説講義は模試の内容を踏まえて本試験用にこれこれの対策をしておこうといった一歩踏み込んだ内容です。真に受講生のためになることを話してくれるので「直前期にこれを話してくれるのはとても助かる!」と感じました。

模試を繰り返し解くことも可能です。合格コースで「スマート問題集」「過去問セレクト講座」に取り組んだ方にはおなじみの練習モード・本番モード・復習モードがここでも登場します。

使い慣れた問題演習システムで反復練習できるのはありがたいです。特に復習モードは間違った問題や要復習としてチェックしておいた問題だけに絞り込んで解けるのでかなり便利。復習が効率よく進みます。

2次試験対策をレビュー

スタディング中小企業診断士講座の2次試験対策を受講してレビューします。

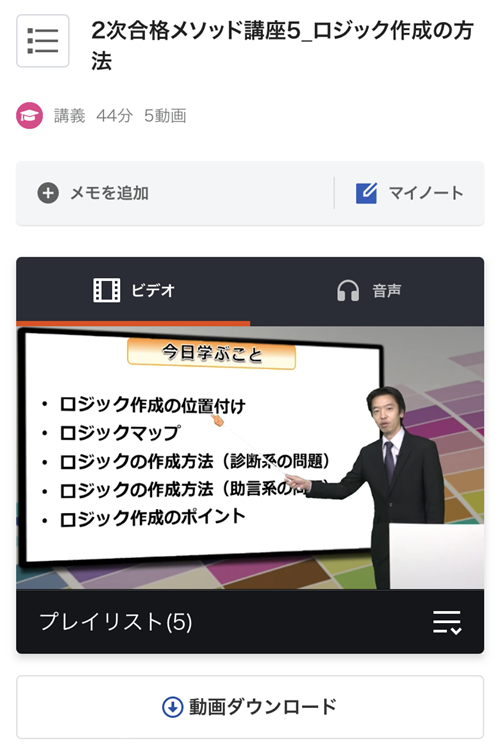

「2次合格メソッド講座」のレビュー

2次合格メソッド講座は2次試験に合格するためのスタディングの戦略を理解していく講座です。全編を綾部講師が担当しています。

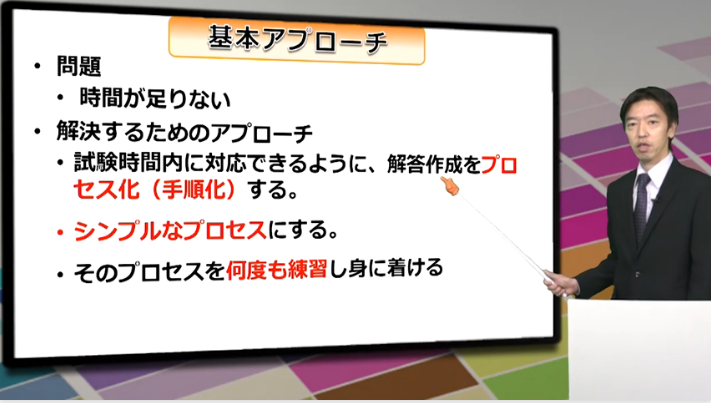

「これは良い」と思ったのは「一定の手順で答案を作る」ことを最重要視している点です。というのも中小企業診断士試験の2次試験は記述試験であり、初学者はすぐに次の問題にぶつかります。

- 長い問題文(与件文)のどこをどう読めば良いのかわからない

- 解答として何を書けば良いのかわからない

- 制限時間が全然足りず、解答記述が間に合わない

- どうすれば得点できる答案になるのかわからない

上記の問題を一網打尽に解決してくれるのが解答作成の手順化です。つまり一定の手順に沿って与件文を読み解き、一定の手順に沿って書くべき材料を抽出し、一定の手順に沿ってロジックを組み立て、解答を作成します。

中小企業診断士試験の2次試験の過去問を見るとわかりますが、現実にありそうな事例をもとに出題がなされます。だからこそ知識も経験も不足している受験生としては「解けない・難しい」と感じてしまうわけです。

でも「一定のプロセスに従って手順通りに解答する」ことなら自分にもできそうだと思えますよね。

「どんな問題が出ても手順通りに解く」。そうすることで必ず制限時間内に良質な答案を書けるようになる。手順をマスターするために練習しよう。

上記が2次合格メソッド講座の軸になっています。

そんなやり方で合格できるの?と不安に思うかもしれませんが、綾部講師はそのやり方で合格しています。また合格者の声を読むとわかるように、スタディングの受講生にはストレート合格者が多数います。

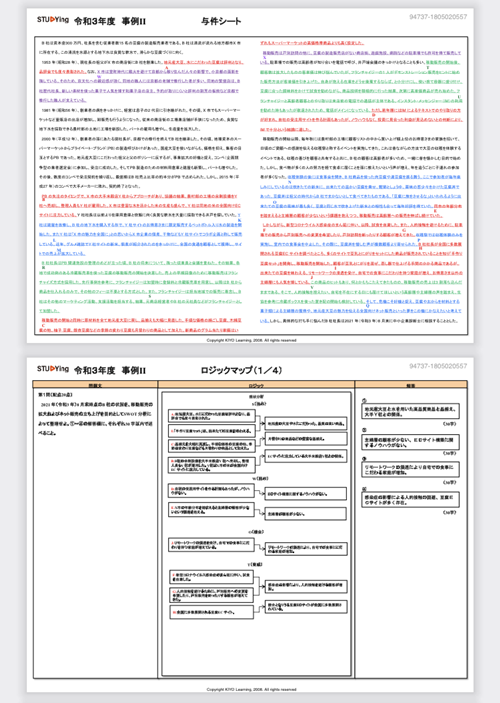

ところで「解答の手順化って要するにどういうこと?」と疑問に思う人もいると思います。もう少し具体的に言うと「与件文からロジックマップと呼ばれる表を穴埋めし、それをもとに答案を記述する」というものです。

2次合格メソッド合格講座ではロジックマップを使った解法をステップごとに深く学んでいきます。

この講座を1周すると、受講前とは2次試験の問題文が全く違うものに見えてくるでしょう。「自分にも答案が書けそうだ」と思えるようになるんです。解答の手順を把握できる上に記述力に自信がつきますので、ぜひ期待して受講していただければと思います。

「事例Ⅳ演習講座」のレビュー

事例Ⅳ演習講座では2次試験の事例Ⅳについて特別な基礎固めを行います。でもなぜ事例Ⅳだけそのような対策が必要なのでしょうか。

それはスタディング中小企業診断士講座の合格戦略では「事例Ⅰ・Ⅱ・Ⅲではそこそこの得点を目指す」のに対し「事例Ⅳでは高得点を目指す」こととされているからです。

事例Ⅳは得点源として重要な位置づけにあるわけですが、その一方でこの科目を苦手とする受験生も多くいます。そこでスタディング中小企業診断士講座では事例Ⅳ演習講座が設けられており「まずは事例Ⅳで50点取れるようになる」ことを目指します。

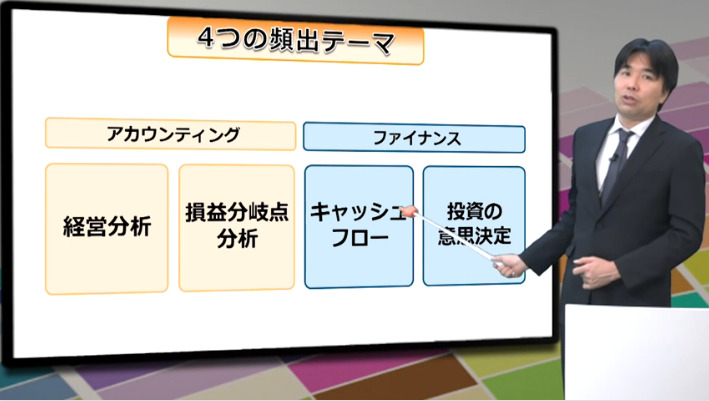

この講座で良いと思ったのは事例Ⅳの頻出4テーマ(経営分析・損益分岐点分析・キャッシュフロー・投資の意思決定)のみを学習する点です。

学習テーマを思い切って厳選してあるので、短い時間で効率的に得点力を強化できます。音喜多健講師によれば、これらの頻出テーマを攻略できれば理論上は75点取れるとのこと。

もちろん75点は机上の数字に過ぎません。頻出の4テーマ以外が出題されれば75点は到底無理でしょう。しかし、たとえそうだとしても目標の50点には届くよう、基盤づくりをしていきます。

音喜多講師の解説はわかりやすく満足できるのですが、少し惜しいと思う点もあるので触れておきます。

前提として、2次試験は記述式の出題ですから、実際に自分で書くトレーニングを繰り返さないと高得点をとれるようにはならないと思われます。

それにも関わらず、本講座は講師が過去問を題材に淡々と解説を進めていく形式となっており、実際に解くことを促されません。「一緒に解きましょう!」というスタイルではないんです。

講義を聴き流すだけでは実力がつきにくい気がします。この弱点をカバーするため、本講座を受講する際は問題を解く(答案を書く)作業を自主的に取り入れることを勧めます。

たとえば、1レッスン分の動画を全て見たら講義(またはWEBテキスト)で示された与件文と設問に戻ります。そして講師の解説を思い出しつつ自分でも解く、という具合です。

つまり自分で手を動かすことを意識しながら受講するのが良いと思います。

「2次基礎講座」のレビュー

2次基礎講座では過去問を実際に解いていきます。「基礎講座」という名称がついてはいますが、講義動画はなく、過去問を解いて解説を読み込む作業が中心です。「実践過去問講座」と理解したほうがいいかもしれません。

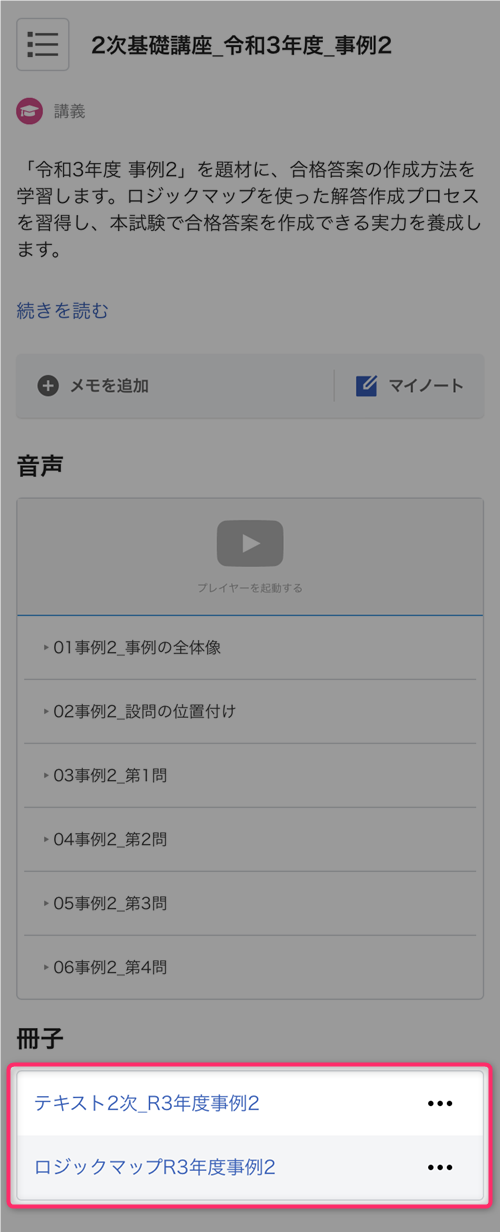

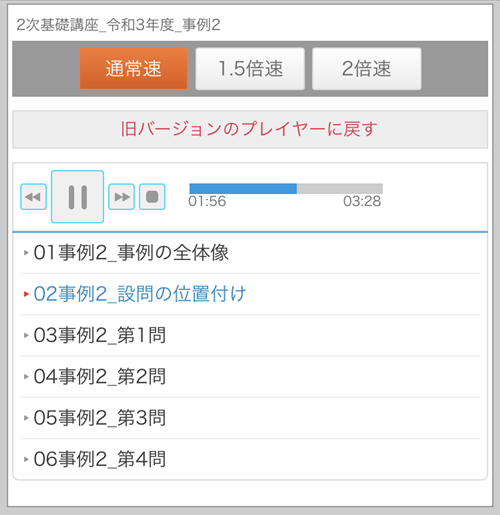

各年度の事例ごとにPDFの「テキスト」と「ロジックマップ」が用意されています。たとえば令和3年度試験の事例Ⅱを開くと次のような感じです。

この講座は進め方の説明が無かったので最初少し戸惑ったのですが、次の手順で使うのが良いと思います。

「ロジックマップ」と書かれている箇所の右にある「…」を押して印刷します。

※画面上で閲覧することもできますが、印刷したほうが使いやすいと思います。

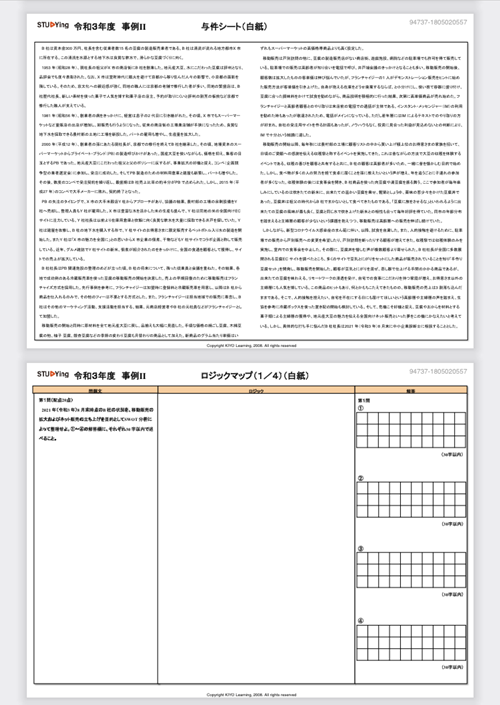

※1つのPDFに「問題文・与件文のみが書かれた白紙ロジックマップ」と「ロジックと解答例が書かれた模範ロジックマップ」が含まれています。

白紙ロジックマップを使って自分で過去問演習を実施します。

模範ロジックマップを使って答え合わせをします。

PDFテキストを開きます。PDFテキストには過去問の詳細な解説が含まれており、それ読み込むことで与件文から取り出すべき情報や解答を組み立てる際のポイントがわかります。

PDFテキストの解説は令和3年度試験の事例Ⅱだけでも20ページ以上あり、懇切丁寧に書かれていると感じました。量が多くて読むのが大変だと感じるときは音声読み上げも利用できます。

提供されている過去問は15年分です。どの年度にも4つの事例が含まれていますから、事例数で言うと60個。その全てをロジックマップの手法で次々と斬っていくのが2次基礎講座です。

これだけの物量をこなせば「もうどんな問題が来ても一定以上の品質で答案作成できる」と思えるようになります。

よくある質問

スタディング中小企業診断士講座のよくある質問に答えます。

受講料はいくら?

スタディング中小企業診断士講座の料金は次の表の通りです(2025年7月3日現在)。

| コース | 価格(税込) |

|---|---|

| 1次2次合格コース パーフェクト [2026年度試験対応] ※早期学習用2025年合格コース付 | 74,800円 |

| 1次2次合格コース パーフェクト 【2026年度試験対応】 冊子版テキスト・学習マップ付 ※早期学習用2025年合格コース付 | 89,700円 |

| スタンダード [2026年度試験対応] ※早期学習スタート特典2025年度コース付 | 59,400円 |

| スタンダード [2026年度試験対応] 【冊子版テキスト・学習マップ付】 ※早期学習スタート特典2025年度コース付 | 74,300円 |

| ミニマム [2026年度試験対応] ※2025年合格コースミニマム付 | 48,400円 |

| ミニマム [2026年度試験対応] 【冊子版テキスト・学習マップ付】 ※2025年合格コースミニマム付 | 63,300円 |

| 冊子版 中小企業診断士2026年度版 テキスト+学習マップ 【7科目セット】 | 14,900円 |

| 冊子版 中小企業診断士2026年度版 テキスト 【7科目セット】 | 11,000円 |

| 冊子版 中小企業診断士2026年度版 学習マップ 【7科目セット】 | 9,900円 |

| 直前対策講座 [2025年度試験対応] | 25,300円 |

| 実力判定合格模試 [2025年度試験対応] | 4,290円 |

| 中小企業診断士 2次試験合格コース [2025年度試験対応] | 29,700円 |

スタディング中小企業診断士講座の公式サイトでは、最新の価格情報はもちろん「コースの詳細」「更新版(再受講割引)」の有無・料金、「講師の公式プロフィール」「合格者の声の有無・内容」なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。

スタディングだけで合格できる?

私が調査・分析した限りでは、スタディングだけを使って1次試験に合格することは十分可能です。

スタディングのみで2次試験に合格できるかどうかは人によりますが、まずはスタディングのみで学習し、不足を感じた場合に他社教材で補完するという対応を取れば十分に合格を狙えます。

詳しくはスタディングだけで中小企業診断士試験に合格した実例の解説記事をチェックしてみてください。

冊子版オプションは購入するべき?

冊子版オプションは迷うなら購入しておくのがおすすめです。

スタディング中小企業診断士講座の冊子版オプションの内容はPDFで提供されているテキスト・学習マップと基本的に同一です。PDFだけでも学習自体は十分できるので、必要性を感じない人は入手しなくて構いません。

その一方で「買おうかどうしようか」と迷う人は「そもそも紙の教材無しで大丈夫?」「冊子に書き込みできたほうが勉強しやすい気がする」といった何らかの不安がある人だと思います。

想像してみてほしいのですが、そういったネガティブな感情はこれから先の学習の妨げになります。常に「紙のテキストと学習マップがもしあったら…」と考えてしまい、集中力が削がれてしまうんです。

年に1度の試験に向けて勉強するのですから、阻害要因は極力取り除き、自分の精神状態をクリアにしておくべきでしょう。

「15,000円もするので即断はできない…」と感じる人もいると思います。でも仮に学習期間を1年365日とすると、1日あたりの金額はわずか41円です。41円で「紙の教材がないことによる不安」を解消できますし、書き込みができて勉強もはかどるようになります。

試験に落ちてしまったとき「冊子版オプションのコストを惜しまなければよかった」「紙のテキストと学習マップがあればきっと合格していた」、そんな後悔はしたくありませんよね。

なので少しでも迷う気持ちがあるのであれば、心の状態を良好に保ち、後になって後悔しないための必要経費として冊子版オプションを買っておくことを勧めます。

冊子版オプションのレビューの箇所も読んでみてください。

クレジットカードで分割払いできる?

スタディング中小企業診断士講座はクレジットカードを使った分割払いに対応しています。VISA、Master、JCB、Amexのカードが利用可能です。

分割回数・分割手数料の詳細はカードを発行した会社との契約によりますので、必要に応じてカード会社に問い合わせましょう(手元のカードの裏面に問い合わせ先が載っています)。

クレカで分割払いをする際の手順・注意点はカード支払い(一括・分割)の手順・注意点の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

ローンで分割払いできる?

スタディング中小企業診断士講座は信販会社(JACCS)のローンによる分割払いに対応しています(決済額が4万円以上の場合のみ利用可)。

ローンで分割払いをする際の手順・注意点はローン分割払いの手順・注意点と支払額節約法の記事で解説しました。実際に分割払いを申し込んだ際のスクリーンショットも掲載しています。ぜご覧ください。

iPadで受講できる?

スタディング中小企業診断士講座はiPadでも受講できます。詳しくはスタディングをiPadで受講する2つの方法と注意点の記事をチェックしてみてください。

最安値で購入・受講する方法

2018年からほぼ毎年スタディングを受講している私がスタディング中小企業診断士講座を安く購入する方法について解説します。

キャンペーンを利用する

スタディング中小企業診断士講座では年に4~5回キャンペーンが実施されています。キャンペーン期間中は対象講座が5,000円~15,000円ほど安くなりますので、ぜひ利用しましょう。

キャンペーンの最新情報とキャンペーンが実施されやすい時期についてはスタディングの割引情報まとめ記事で発信しています。随時更新していますのでブックマークしていただき、時々チェックしてください。

割引クーポンを利用する

スタディングでは割引クーポンを使用して5~10%OFFの価格で講座を申し込むことができます。クーポンを獲得する方法はいくつかありますが、ひとまず次の2つのクーポンのいずれかを狙っていただくのが良いと思います。

- スタディングに新規登録する際にもらえる5%OFFまたは10%OFFクーポン

- スタディングに登録済みの方の場合は毎年1月・4月・7月に配布されている10%OFFクーポン

クーポンの獲得方法について詳しく知りたい方はスタディングのクーポンを獲得する方法と注意点の記事をご覧ください。

スタディングのキャンペーンとクーポンは併用可能です。つまり2つの割引を同時に使うことにより通常価格よりもかなり安く受講申し込みができます。

ただし、あまりにも併用することを狙い過ぎると十分に講座を検討できないまま申し込みをすることになったり、逆になかなか申し込みができず学習機会を逃がす結果になってしまうかもしれません。

併用は「たまたまキャンペーン期間中にクーポンをゲットできた」ときに実行するのがお勧めです。

更新版やWライセンス応援割を利用する

スタディングを受講するのが2回目以降の方はキャンペーンやクーポン以外の割引制度も活用できます。

スタディング中小企業診断士講座の受講履歴がある場合は更新版を利用できるかもしれません。料金は通常価格の半額ほどになることが多いです。更新版の利用可否を次のページでチェックしましょう(ページ下部に更新版の情報があります)。

⇒ 【スタディング公式】中小企業診断士講座 コース一覧・購入

スタディングで中小企業診断士講座以外の講座を受講したことがある場合はWライセンス応援割を使って中小企業診断士講座を受講できるかもしれません。更新版ほどではないものの、割引価格で申し込めます。

Wライセンス応援割の利用可否を次のページでチェックしましょう。

更新版の解説記事とWライセンス応援割の解説記事も用意しています。詳しく知りたいときにご覧ください。

この記事のまとめ

スタディング中小企業診断士講座はオンライン特化の試験対策講座です。スマートフォン1つでインプット学習からアウトプット学習まで、合格に必要なすべてのことに取り組めます。

本編で触れませんでしたが、スタディングを運営するKIYOラーニングは東証マザーズ上場企業です。上場企業が運営する数少ない通信講座としてスタディングは今後も業界をリードし、信頼と実績を積み重ねていくことでしょう。

そんなスタディングが提供する最先端のオンライン学習システムを最大限に活用すれば、中小企業診断士試験の合格もきっと勝ち取れます。独立開業や就職・転職後の未来をつかむために、スタディング中小企業診断士講座の受講をスタートしましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。