宅建試験一発合格済みの宅建士杉山貴隆です。

今回から数回にわたり宅建試験の試験問題がどのようなものかを実際の出題例を交えながら解説します。この記事では宅建試験の試験問題の特徴をおさえましょう。おすすめの解き方・解く順番についてもアドバイスします。

記事の後半では宅建試験の試験問題に関するよくある質問にも回答しています。ぜひ参考にしてみてください。

宅建試験の問題に関する4つのポイント

最初に結論をお伝えすると、宅建試験の問題に関して私が今回お伝えしたいのは主に次の4点です。

- 宅建試験は四肢択一式・50点満点の試験である。「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」の4科目から出題される

- 宅建試験の問題を速く解くには「マークシートをいちいち塗りつぶさない」「全ての選択肢を読まない」という工夫をすると良い

- 宅建試験の問題を正確に解くには「問題文の末尾に下線を引く」「選択肢の末尾に○や×を書いておく」という工夫をすると良い

- 宅建試験の問題は先頭から順番に解いて構わない

以下で順番に解説していきます。

宅建試験の問題の特徴

はじめに試験問題の構成や形式といった側面を観察し、この試験の特徴を把握していきましょう。

構成

宅建試験は4つの科目から出題され、問題数の合計は50問です。採点は1問1点でなされます(50点満点)。科目名と問題数の配分および科目ごとの問題数の比率は次の表の通りです。

| 科目名 | 問題数 | 比率(割合) |

|---|---|---|

| 宅建業法 | 20問 | 40% |

| 権利関係(民法) | 14問 | 28% |

| 法令上の制限 | 8問 | 16% |

| 税・その他 | 8問 | 16% |

宅建業法科目の比率が最も高く全体の40%を占めています。出題の難易度はそれほど高くないことから、この科目で可能な限り満点に近い点数をとらなければ合格は難しいです。

権利関係科目は2番目に比率が高く、全体の28%を占めています。難易度はやや高め、かつ問題数の配分の比重も大きいことから、この科目で多く得点できれば他の受験生に差をつけることができ、結果的に合格に近づきます。

法令上の制限科目は全体の16%を占めています。都市計画法や宅地造成等規制法といった耳慣れない法律から出題されるため、苦手意識をもつ人が多いです。難易度が高いわけではないので、他の受験生が正解する問題を落とさないことが大切です。

税・その他科目は全体の16%を占めています。8問のうち3問が税・鑑定評価に関する出題で、内容理解と過去問対策によって十分に満点を狙えます。

残る5問はいわゆる5問免除(5点免除)の対象です。講習受講など一定の手続きを踏むことにより満点をとったのと同じ効果が得られます。講習を受けない人・受けられない人は「満点を取れなければ講習修了者に蹴落とされる」と意識しましょう。

形式

宅建試験の問題の形式は四肢択一式です。「○○に関する次の記述のうち正しいものはどれか」という問題文が一番典型的で、後に続く4つの選択肢から正しいと思われる1つを選びます。

上記に比べて問題数は減りますが「○○に関する次の記述のうち誤っているものはどれか」という出題もよく見られます。

誤っているものを選ぶ形式でも四肢択一である点は変わりません。

さらに問題数は減るのですが「○○に関する次の記述のうち正しいものはいくつあるか」という出題も例年6問前後あります(いわゆる個数問題)。

このタイプの問題であっても四肢択一である点は変わりません。ただし全ての選択肢の正誤がわからないと正解肢を選べないことから他のタイプの問題よりも難しく感じられます。なお個数問題は増加傾向にあると言われています。

問題の順番

宅建試験の問題の順序は、毎年次の通りでほぼ一定です。

- 最初の14問(第1問~第14問)

- 権利関係科目の問題

- 次の8問(第15問~第22問)

- 法令上の制限科目の問題

- 次の3問(第23問~第25問)

- 税・その他科目のうち税・鑑定評価の問題

- 次の20問(第26問~第45問)

- 宅建業法科目の問題

- 最後の5問(第46問~第50問)

- 税・その他科目のうち5問免除対象の問題

範囲の詳細と問題例

宅建試験の科目ごとに、出題範囲の詳細と問題例を見ていきましょう。

宅建業法

宅建業法科目の出題範囲を『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』を参考に整理すると次の通りです。

- 用語の定義

- 免許制度

- 宅地建物取引士制度

- 営業保証金

- 保証協会制度

- 媒介契約等の規制

- 重要事項の説明

- 37条書面(契約書)

- 8種制限

- 報酬

- 業務上の規制

- 監督・罰則等

- 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法科目の解説記事で過去の本試験問題から宅建業法科目の問題例を6つ取り上げて解説しています。ぜひチェックしてみてください。

権利関係

権利関係科目の出題範囲を『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』を参考に整理すると次の通りです。

- 制限行為能力者

- 意思表示

- 代理

- 時効

- 不動産物権変動

- 物権関係

- 抵当権

- 保証・連帯保証

- 連帯債務

- 債権譲渡

- 債務不履行と解除

- 弁済・相殺

- 売買

- 賃貸借

- 委任・請負・その他契約

- 不法行為

- 相続

- 借地借家法(借地関係)

- 借地借家法(借家関係)

- 区分所有法

- 不動産登記法

権利関係科目の解説記事で過去の本試験問題から権利関係科目の問題例を6つ取り上げて解説しています。私が実際に使っていた解答のコツも盛り込んでいます。参考にしてみてください。

法令上の制限

法令上の制限科目の出題範囲を『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』を参考に整理すると次の通りです。

- 都市計画法

- 建築基準法

- 宅地造成等規制法

- 土地区画整理法

- 農地法

- 国土利用計画法

- その他の諸法令

法令上の制限科目の解説記事過去の本試験問題から法令上の制限科目の問題例を6つ取り上げて解説しています。出題の雰囲気をつかむためにぜひ読んでみてください。

税・その他

税・その他科目の出題範囲を『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』を参考に整理すると次の通りです。

- 地方税

- 不動産の譲渡所得

- その他の国税

- 地価公示法・不動産の鑑定評価

- 住宅金融支援機構

- 景品表示法

- 土地

- 建物

- 統計

税・その他科目の解説記事で過去の本試験問題から税・その他科目の問題例を6つ取り上げて解説しています。こちらもお見逃しなく。

おすすめの解き方

宅建試験の本試験では問題を速く・正確に解く必要があります。速く解かなければ2時間という制限時間内に全ての問題を解き終えることができません。また正確に解かなければ35~37点という宅建試験の合格ラインに達することができません。

したがってここでは速く正確に解くためにお勧めできるいくつかの工夫を紹介します。私も実践していた工夫ですのであなたの受験においてもきっと役に立つはずです。

速く解くための工夫

速く解くための工夫の1つめはマークシートをいちいち塗りつぶさないことです。いきなり何を言っているんだ…と思われたかもしれません。正確に言うと「マークシートを塗りつぶす作業は後回しでOK」ということです。

どういうことか。マークシートの試験を解く際、普通は1問解き終わるごとにマークシートの丸印を1つ鉛筆で塗りつぶしますよね。

1つの丸を塗りつぶすのに少なくとも2秒はかかっていると思うので全50問で100秒(1分40秒)。この時間を短縮します。1つの問の解答が終わったらマークシートの丸印にサッと縦線でも引いて、すぐに次の問題に取り掛かってください。

塗りつぶす作業を省略しているので、各2秒必要だったのが半分の1秒で終わります。全50問で50秒節約できますね。

「でもそのまま提出はできないから後でまとめて塗りつぶすんでしょ? それなら、かかる時間は同じじゃない?」

確かに後で塗りつぶすのですが、まとめて塗りつぶすのでより短い時間で塗りつぶすことができます。しかもまとめて塗りつぶしている間は深呼吸をして頭を休めたり、後回しにしていた問題のことを考えたりと、有効な時間の使い方ができるのです。

私は宅建試験に限らずマークシート形式の資格試験ではこの時間節約術をいつも使っています。ぜひ試してみてください。

* * *

速く解くための工夫の2つめは全ての選択肢を読まないことです。宅建試験は前述のように四肢択一式であり「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」という形式の問題が大半となっています。

正しいもの・間違っているものを選ぶ形式の問題であれば、たとえば1番目の選択肢を読んでその肢が正解の肢だと確信できれば、2~4番目の選択肢は読まずにとばし、次の問題に移れるわけです。

そうやって「とばし」を入れつつ解いていくと、かなりテンポよく・素早く解いていくことができます。(ちなみに「誤っているものはどれか」という形式の問題は1番目または2番目の選択肢を読んだ段階で「どう考えてもこの肢が間違い」だと気づけることが多いです。)

毎度4つ全ての選択肢に目を通すのではなく、答えがわかった段階で読むのをやめて次の問を解き始めるようにしましょう。

なお「とばし」を入れながら解いて良いのは「試験本番」と「参加型の模擬試験」のときだけにしておきましょう。

つまり自分の受験勉強で過去問や模試を解く際は「答えがわかった段階で他の選択肢は読まない」なんてことをしてはいけません。そんなことをやっていたら全く勉強になりませんので。

学習段階では常に全ての選択肢を読み込み、持っている知識をフル動員して各肢の正誤を判定するよう努めてください。

正確に解くための工夫

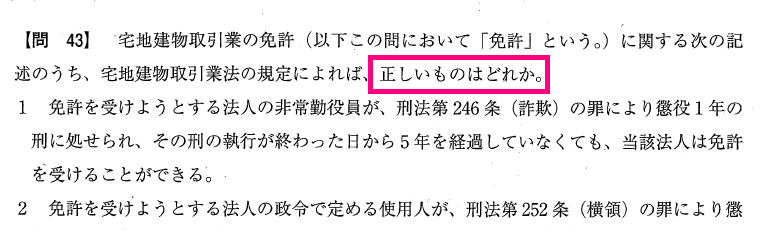

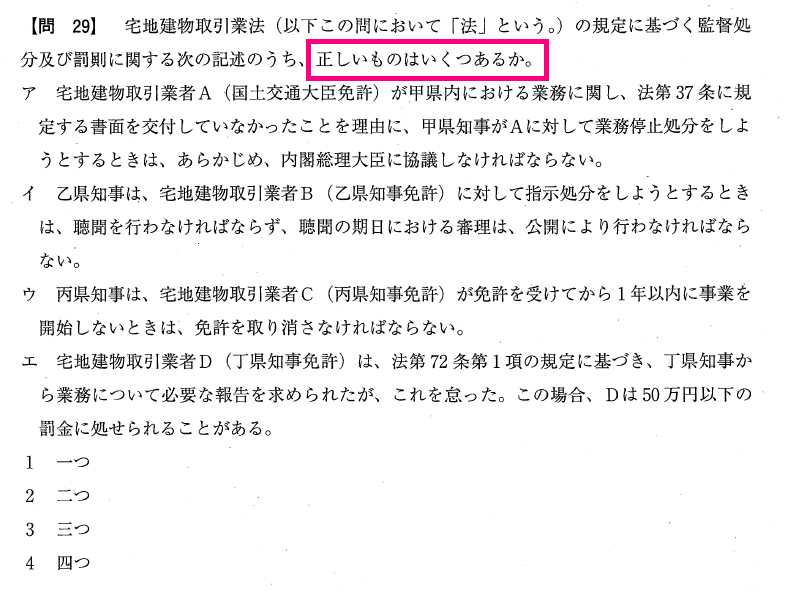

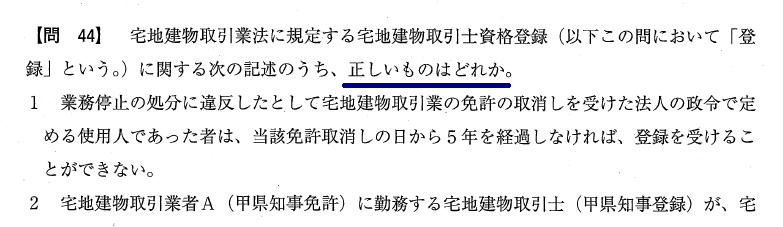

正確に解くための工夫の1つめは問題文の末尾に下線を引くことです。たとえば次の画像のような感じです。

問題文の末尾には「正しいものはどれか」とか「誤っているものはどれか」というように正解として何を選ぶべきなのかが書かれています。これを取り違えてしまうと、いくら選択肢を正確に読み込むことができても正解できません。読み誤らないための手段として下線を引くのです。

よくある読み誤りのパターンは「誤っているものはどれか」という問題文なのに「正しいもの」を選んでしまうというもの。私は過去問演習の段階でこの失敗をかなり頻繁にやらかしていました。

なのである時から問題文の「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」に下線を引き、意識をそこに集中するようにしました。そうすることで上記のケアレスミスをかなり減らすことができました。

この経験から問題文の末尾に下線を引く習慣を過去問演習の段階からつけておき、本番でも実践するのがおすすめです。

* * *

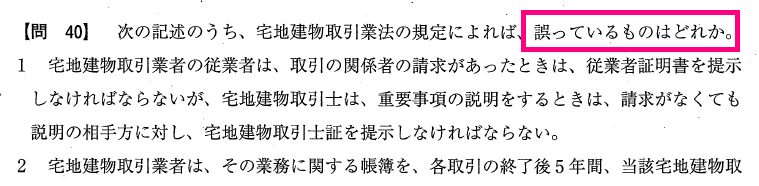

正確に解くための工夫の2つめは選択肢の末尾に○とか×とかを書いておくことです。たとえば次の画像のような感じです。

つまり選択肢を読んで自分が得ることのできた「正しい」とか「誤り」とかの判断を記録しておきます。そうしておけば1番目から4番目の選択肢全てを検討し終わった段階で、上の画像にある「○○○×」のような記録ができあがります。

その記録を見れば自分が選ぶべき肢は4番だと一目瞭然で判断でき、間違えることがありません。全問解き終わってから見直す際にも記録をもとに見直しができ、より正確な答案を提出できます。

一方、もしこういった記録を残さなければどうなるか。色々な問題が起き得ます。たとえば4番目の選択肢を検討し終わった段階で、1番目の選択肢を「正しい」「誤り」のどちらと判断したのか忘れてしまったり、取り違えたりしてしまい、不正確な回答の原因を作ってしまうのです。

以上のことから、1つの選択肢の検討が終わったらその都度、正誤判断を「○」「×」の記録として残しておくようにしましょう。

解く順番について

解く順番については私は先頭の問から順番に解いていいと考える派です。

そもそも宅建試験の全50問をどういった順序で解くかという話題についてはいろいろな意見があります。特に第1問から第14問までの権利関係の問題に関して「難易度が高いので最初に権利関係を解くべきではない」という意見が目立ちます。

ではどの問から解くのかというと「最初は宅建業法から解くべきだ」という意見や、「いやいや法令上の制限だ」という意見や、「絶対に統計問題だ」という意見など異なる見解に分かれています。

一方で私は「第1問以外から解き始めることにはいくつかのデメリットがある」と考えており、途中の問題から解くことをあまりお勧めしていません。途中の問から解き始めるデメリットは少なくとも3つあります。

- 自分が解きたい科目の問を探すのに時間が少しかかる(貴重な時間を浪費してしまう)

- 問題の順序等が前年までと比べて変化していた場合、どの問から解けば良いかわからなくなり焦る

- マークシートを塗りつぶすときに間違えそう

上記3点を避けるためには素直に第1問から順番に解くというポリシーを持ち、過去問演習でも模擬試験でも本番でもそれを貫くのが良いと思います。

第1問から順番に解く場合、たとえば第1問が一読してわからない場合はもたもたせずに潔くとばすことになります。全問解いてから後で第1問に戻ってまた考えるということです。

この潔いとばしを実践するためには全50問を解くのに必要なスピード感を体で理解している必要があります。スピード感については時間配分の記事でアドバイスを書きました。ぜひ参考にしてみてください。

よくある質問

ここから先は宅建試験の試験問題に関するよくある質問に答えます。

無料で問題を解けるアプリやウェブサイトは?

無料で過去問やオリジナル予想問を解けるサイトやアプリは存在しますが、使用はあまりお勧めしません。無料であるがゆえに品質の保証がないからです。

無料のものは単純に内容が間違っていたり、新しい法律に対応していなかったりするケースが散見されます。質の低い問題を解いて間違った知識を蓄えてしまっては自ら不合格になりに行くようなものです。

内容が吟味されていて最新の法律に合わせて改題された質の高い過去問を使いましょう。そのためには多少のお金を払うことも大切だと私は思います。

アプリやウェブサイトを使って快適に問題を解きたい方にはフォーサイト宅建士講座やスタディング宅建士講座をおすすめします。

どちらの講座も学習専用アプリと学習専用ウェブサイトを提供しており、アプリ・ウェブサイト上で問題を解くことができます。

私はフォーサイト宅建士講座とスタディング宅建士講座を両方とも購入し、実際に受講してレビュー記事を書いています。

上記リンク先にあるレビュー記事を参考にしていただけると嬉しいです。

試験問題の流出はある?

宅建試験は国家試験であり、試験問題は厳重に管理されています。これまで流出が問題になったことはなく、今後も流出が起きることは考えにくいです。

もちろん国家試験だからといって決して流出が起こらないわけではありません。事実、2007年や2015年には日本最難関の国家試験である司法試験の試験問題が流出する事件がありました。

しかしこの事件は司法試験が非常に難易度の高い試験であることや、試験合格によりもたらされる利益が圧倒的に大きい(弁護士・裁判官・検察官になる資格が得られる)ことが流出の引き金になっている側面もあります。

これに対し、宅建試験の難易度は難易度の解説記事でもお伝えしたように国家試験の中では中くらいです。また宅建試験に合格することで得られる利益も「宅建士になる資格が得られる」といういわば限定的なものです。

したがって今後も宅建試験の試験問題が流出することは起こりづらいと言えます。

試験問題は持ち帰りは可能?

宅建試験の試験中に使用した問題冊子は持ち帰り可能です。私も持ち帰りました。試験から何年も経った今でも記念に持っています。

なお宅建試験の本番では自分の解答を問題冊子へ記録しておくようにしましょう。そうしておくと後で自己採点をするのに使えます。

自己採点なんてする必要あるの?と思う人もいると思います。もちろん自己採点の必要性は人それぞれですが、多くの人が試験後に自分で採点しているようです。

というのも宅建試験は自分の点数が実際に何点だったのかを知る方法がありません。点数は通知されませんし、試験実施団体に問い合わせても電話口で教えてもらえるようなことはありません(有償で情報開示請求をすればわかることもある)。

自分の成績を把握する方法は自己採点くらいしかないことを踏まえると、できるだけ問題冊子に解答を記録しておくのが望ましいです。

過去の本試験問題を入手したい/印刷したい

試験実施団体RETIOの公式サイトでPDFを入手できます。

この記事のまとめ

今回は宅建試験の試験問題の特徴とおすすめの解き方・解く順番についてお伝えしました。要点を復習しましょう。

- 宅建試験は四肢択一式・50点満点の試験である。「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」の4科目から出題される

- 宅建試験の問題を速く解くには「マークシートをいちいち塗りつぶさない」「全ての選択肢を読まない」という工夫をすると良い

- 宅建試験の問題を正確に解くには「問題文の末尾に下線を引く」「選択肢の末尾に○や×を書いておく」という工夫をすると良い

- 宅建試験の問題は先頭から順番に解いて構わない

宅建試験のリアルな姿が徐々に見えてきたと思います。敵をよく研究し、少しずつ攻略法を身に付けていきましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。

* * *

次回は宅建業法科目の試験範囲と問題例を取り上げます。次のブログカードをタップすると移動できます。