宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

宅地建物取引士試験の独学用テキストはメジャーなものだけでも10冊くらいあり、マイナーなものまで含めると20冊くらいは出版されています。正直どれを選んだら良いのか全くわからないですよね。

ついインターネットで見つけた「おすすめテキスト○選」や「人気テキストランキング」を調べて鵜呑みにしてしまいそうになりますが、それではいけません。「他人が良いと思うテキスト」と「あなたに最適なテキスト」は全く別物かもしれないからです。

テキストは試験対策の最初から最後までずっと手元に置いて使うもの。重要度の高い教材だからこそ、自分に合ったものを自分自身で選びましょう。

「そうは言っても何を基準に選べばいいのかわからない!」

そう感じているあなたのために、この記事では一発合格した私が考える「宅建テキストの選び方(3つの選択基準)」と「テキストを選ぶ際にやってはいけないNG行動」を紹介します。それらを参考にご自身の目と頭を使ってテキストを選んでいただければと思います。

最後におまけとして「3つの選択基準に合致するテキスト」を1冊だけ紹介します。そちらにも目を通していただくと「自分でテキストを選ぶとはどういうことか」がより具体的にわかるはずです。

独学用の宅建テキストを探している初心者の方に向けて役立つ情報を惜しみなく書きました。ぜひ最後まで読んでみてください。

宅建テキストの選び方(3つの選択基準)

宅建テキストを選ぶ際に重視するべき「選択基準」は次の3点です。

- 信頼性

- 大手資格対策講座が製作していること

- 実績

- 読み継がれた歴史があること

- 完成度

- シリーズとして充実していること

この3つの基準に従って選んでおけば決してハズレを引くことはありません。それどころか、多数あるテキストの中から最も優れた数冊程度に絞り込むことができるでしょう。

あとはその数冊の中から自分と最も相性がいと思うものを直感で選んでください。それがあなたにとって最適なテキストであることは確実です。

3つの選択基準について、以下でもう少し詳しく解説していきます。

【信頼性】大手資格対策講座が製作していること

宅建テキストを選ぶ基準の1つめは「信頼性」、言い換えれば「大手資格対策講座が製作していること」です。

宅建のテキストを「著者が誰なのか」という観点で分類すると次の3つに分けられます。

- 大手資格対策講座(LEC・TAC・ユーキャン・日建学院など)が著者になっているもの

- 個人や小規模な資格対策講座が著者になっているもの

- その他の会社等が著者になっているもの

宅建の初心者は上記のうち「大手資格対策講座が著者になっているもの」を選びましょう。なぜなら大手資格対策講座は「自社の講座や出版物を使ってくれた人を宅建試験に合格させる」ことを使命としているため、講座の威信をかけて最高品質のテキストを製作すると考えられるからです。

自分が講座を運営する会社の社長だったらと想像してみてください。講座の看板を背負ったテキストを出すのですから、その内容・構成には細心の注意を払うでしょう。そして可能な限りの人員とお金を投下して、最も優れたテキストを世に出そうと懸命に努力すると思います。

このように大手資格対策講座には優良な資格対策教材を製作する強い動機付けがあります。したがって彼らが世に送り出す宅建テキストはおのずと初心者向けで読みやすく、学習しやすいものになるのです。

* * *

一方で、個人や小規模な資格対策講座が著者になっているテキストについてはどうでしょうか。作り手が個人・小規模資格対策講座の場合も一応「多くの人を合格させたい」という願いのもとでテキストを作っていると思います。

しかしながら、製作に投下できる人員やお金は大手資格対策講座に比べて限定されたものになるでしょう。作り手の規模が違うのでかけられるコストが違うのは当然です。背負っている看板も大手資格対策講座のそれとは重みが違うと言えます。

個人・小規模資格対策講座が著者になっているテキストが全て一律に悪いとまでは言いません。しかし構造的に考えて、大手資格対策講座が製作するもののほうがより初心者向けで、より多くの人を合格させるものになりやすいことは間違いありません。

* * *

著者が「その他の会社等」の場合はどうでしょうか。これはどういうケースかと言うと「資格対策講座を運営しているわけではない個人や会社が著者になっている場合」です。

こういった個人や会社はそもそも「多くの人を合格させたい」という目的意識を強く持っているかどうかが明確ではありません。仮に誰も合格しなかったとしても少しクレームが出るくらいで、大したダメージもないと思われます。

であれば「初心者が学習しやすいテキストが作られる素地があるのか」という最低限のレベルにおいて疑問を持たざるを得ません。したがってこういった会社・個人が作る宅建テキストは、初心者のうちはいったん検討対象から除いたほうが良いでしょう。

【実績】読み継がれた歴史があること

宅建テキストを選ぶ基準の2つめは「実績」、言い換えれば「読み継がれた歴史があること」です。

宅建初心者の方は実績のあるテキストを選択するべきです。ここで言う実績とは、第一義的には合格実績のことだと考えてください。ある宅建テキストを使って合格した人が多いという実績があれば、そのテキストが初心者の方にふさわしいのは当然です。

しかし残念なことに「あるテキストを購入した人の中で何人が合格したのか」を知る方法は全く無いのが現状です。今後もテキストごとの合格者数を知る方法が出てくるとはちょっと想像できません。

とすれば実績を推し量るための代わりの指標が必要ですが、その第一候補が「読み継がれてきた歴史」です。一般的に宅建のテキストは前年度版が改訂され新年度版として出版されますが、その最初の年度が古いものほど多くの人に長く読み継がれてきたと言えます。

なぜ読み継がれていることが合格実績の代替指標になるのでしょうか。それは長く読み継がれている事実から次のことが推測できるからです。

- そのテキストはこれまで多くの人に支持されてきた(そうでなければ廃刊になっているはず)

- 改訂が重ねられることで、初心者にとって読みやすく合格しやすいものに進化してきた

- 長年出版されているぶん、多くの合格者を輩出してきた

宅建は毎年20万人以上が受験する大人気の国家資格です。そのため毎年のように新しいテキストが開発・出版され、またいつの間にか消えていきます。生まれては消えていく激流の中、一定の存在感を保って残り続けたテキストこそ有用なテキストだと考えられます。

これからテキストを選択する初心者の方は、歴史の浅いテキストは可能な限り避けましょう。ひとつの目安として、あるテキストの2022年度版が気になったら、そのテキストの10年程度前の版(たとえば2012年度版)をAmazon・楽天等で検索し、もし見つからなければ歴史が浅いと判断して避けておくのが良いと思います。

【完成度】シリーズとして充実していること

宅建テキストを選ぶ基準の3つめは「完成度」、言い換えれば「シリーズとして充実していること」です。

ここでいう完成度はテキストそのものの完成度ではありません。テキスト自体の完成度は先に指摘した「信頼性」と「実績」を満たしていれば必然的に高いものになるため、それ以上評価軸に加えても意味がないです。

そこで「テキストの外側の完成度」に目を向けます。外側の完成度とはそのテキストが属するシリーズ全体の充実度のことです。どういうことかをもう少し説明します。

宅建試験を独学しようとする場合、多くの人はテキストだけでなく問題集などの他の教材を合わせて使います。その際はたとえばLECの出る順宅建士シリーズのテキスト・問題集・予想模試を使うというように「同一のシリーズで教材一式を揃える」のが基本です。そうしたほうが一貫した方針で勉強できますし、教材間の相乗効果も期待できますので。

とすれば初心者の方はテキストだけを見てテキストを選ぶのではなく、そのテキストが属するシリーズ全体の充実度も考慮に入れて検討するのが望ましいわけです。

具体的に言うと、最低でも本試験10~12年分程度を収めた「過去問題集」はシリーズに含まれている必要があります。過去問をマスターすることなしに宅建試験に合格することはほぼありえないからです。

次に優先順位が高いのは「予想問題集(予想模試)」がシリーズに含まれていることだと考えています。これは、私自身が「テキスト→過去問→予想問」という順番で学習するのが重要だと考えているためです。

学習順序に関する記事も別途用意していますので、合わせてチェックしてみてください。

「宅建入門マンガ」についてはどうでしょうか。私自身はマンガは「絶対に必須!」とまでは思いません。

とはいえ学習のとっかかりとして最初に読んでおくと、その後の学習が非常にスムーズに進みます。なので入門マンガがないシリーズよりはあるシリーズのほうが初心者向けだと考えていただいてOKです。

(なお、入門マンガも本来は自分で考えて選択するのが良いですが、テキストに比べればそうする必要性はずっと小さいのでランキング形式で紹介する記事を別途用意しています。)

以上述べたように、宅建試験のテキストを選ぶ際はそのテキストを含んだシリーズの完成度にも目をむけていくのが良いでしょう。

3つの選択基準のまとめ

3つの選択基準について振り返ると、次の通りです。

- 信頼性

- 大手資格対策講座が製作していること

- 実績

- 読み継がれた歴史があること

- 完成度

- シリーズとして充実していること

上記を満たす宅建テキストがどれかと探していくと、選択肢はほぼ次の2つに絞られます。

初心者の方は基本的に上記2つのテキストを軽く立ち読みして、自分に合うと思えるほうを選択するのがベストです。

2つのうちの一方を選ぶなら簡単ですよね。ぜひ書店に行って軽く立ち読みをして、上記2つのうちどれが良いかと検討してみてください。

* * *

以上、3つの選択基準について述べてきましたが、これとて私個人の手による一案であり、あなたにとっては「他人が作った基準」に過ぎません。納得できる点を取り入れていただくのは構いませんが、単純に信頼して鵜呑みにしてほしいわけではありません。

また人によっては「基準として厳しすぎる。もう少し緩く考えてもいいのでは」と感じるでしょうし、「この基準よりこっちの基準のほうがいいのでは」と考える人もいるでしょう。

私としては上記のように自分なりの基準を3つ程度打ち立てて、それをもとに選抜していく思考法を参考にしていただければそれで十分だと思っています。基準を明確にして主体的かつロジカルにテキストを選べば、他人の「おすすめ・ランキング」に頼るよりもずっと高い確率で自分に合ったテキストを発見できるからです。

テキストを選ぶ際にやってはいけないNG行動

宅建試験の対策テキストを選ぶ際、上記の3基準を使うにせよ使わないにせよ「これだけはやってはいけない!」というNG行動があります。次の3点です。

- 実物を見ないで選んでしまう

- みんなが買っているという理由で選んでしまう

- 情報量が少ないテキストを選んでしまう

なぜやってはいけないと言えるのか。その理由も含めて以下で詳しく説明します。

実物を見ないで選んでしまう

宅建試験の対策テキストを選ぶ際のNG行動の1つめは「実物を見ないで選んでしまう」ことです。

確かにネット上の評判を元にAmazonでポチれば、時間も手間も節約できてとても気楽です。「Amazonの試し読み機能で少しだけ中身も見れるのだし、それで十分じゃないか」と考えている方もいると思います。

でも、実物を見ないで購入することには次のようなリスクがあります。

- テキストの実際の分量がわからない

- 実はぶ厚過ぎるテキストかもしれないし、薄すぎるテキストかもしれない

- 全体の雰囲気がわからない

- 実際に読んでみると理解できない難しい文章が多いかもしれない。逆に図やイラストばかりで解説が少なすぎるかもしれない

- 「この教材で勉強して合格する」という強い意志を持てない

- テキストを自分で比較して決めたわけではないので、勉強をやめて投げ出すことへの抵抗感が薄く、挫折しやすい

いかがでしょうか。確かにそうかも…と思えませんか。3つのリスクは、めぐりめぐってひとつの大きなリスクに直結していきます。「宅建試験に合格できない」という絶対に避けたいリスクです。

私自身は逆に「資格試験のテキストは絶対に実物を見て決める」と心に決めており、上記の3つのリスクは回避してきました。その結果、宅建試験に一発合格できましたし、同じようにテキストを選んで学習した管理業務主任者試験や日商簿記検定2級についても一発合格という結果を出してきました。

こういった私自身の経験から言っても「大きめの書店に何度か足を運び、複数のテキストを自分で比較検討する」ことは重要だと考えています。

自分の頭を使って比較した後なら、書店で買おうがネットで買おうがどちらでも構いません。「実物を確認することなく購入してはいけない」という点だけ覚えておいていただければと思います。

みんなが買っているという理由で選んでしまう

宅建試験の対策テキストを選ぶ際のNG行動の2つめは「みんなが買っているという理由で選んでしまう」ことです。

初心者の方はやってしまいがちですが「周囲の勉強仲間が買っているのと同じものを買う」とか「売れ筋ランキングを見て1位のものを買う」といった行動は避けるようにしましょう。

なぜか? 宅建試験の合格率を考えればわかります。宅建試験の合格率はざっくり15%です。10人いても1人か2人しか受かりませんよね。この数字から言えることは「他人と同じことをしていたら勝てない(不合格になる)」ということです。

このテキストはよく売れているみたいだし、口コミや評判も良いし、確かに別に悪くはなさそうだから、これにしておこう。そんな考えで選んでいると、間違いなく「多数派のうちの一人」として埋もれてしまうことでしょう。

このことはテキスト選びに限らず、問題集を選ぶ際や勉強の進め方に関しても言えます。「みんながやっていること」を同じようにやっている限り、良い結果を手にすることはできません。大切なのは他人の意見を参考にしつつも自分の頭で「どうすれば上位15%以内に入れるのか」を考えて実行することです。

テキスト選びにあてはめるなら「どのテキストが自分に最も適していて、自分の力を最大限引き出してくれそうか」という視点を持つこと。決して「みんなが買っているから」を基準にして選ぶことがないようにしましょう。

情報量が少ないテキストを選んでしまう

宅建試験の対策テキストを選ぶ際のNG行動の3つめは「情報量が少ないテキストを選んでしまう」ことです。

初心者にウケることを狙って、意図的に情報量を減らしているテキストがあります。文字を大きくしたりイラストを過剰に用いることで、読みやすさ・楽しさ・勉強のしやすさを演出しているテキストがあります。

この種のテキストは、確かに素早く読み終えることができるかもしれませんし「勉強している感」も得やすいかもしれません。

でもこういったテキストを使った場合、結局は後で苦労すると断言できます。なぜなら過去問を解き始めた段階で「問題が全然解けない」事態に陥り、さらに「テキストに戻って復習しても、情報不足でやっぱり解けない」という悪循環に陥ってしまうからです。

もっとも、過去問が解けないという状況は良質なテキストを使っていてもある程度は起こります。しかし、質の良いテキストを使っているのなら部分的に読み直すだけでも解けることが多いです。テキストだけではどうしても情報が足りないという場合でも、記載されている内容をもとに少しGoogle検索すれば必要な知識は得られます。

一方で、そもそも情報量が不足したテキストを使っている人はテキストを見ても何のヒントも見つけられず、そのためどのように情報を探せば良いのかも判然としません。テキスト選びで楽そうな選択をしたぶんのツケが利子付きで返ってくるのが怖いところです。

「宅建試験の合格に必要な情報は少なくともこのくらい」という目安の分量があります。テキストのページ数にして650~700ページほど。このくらいのボリュームがあればOKです。

もしあなたが選ぼうとしているテキストが650ページより少ない場合は「必要な情報が網羅されていないのでは?」と疑ったほうが良いでしょう。もしあなたが「後で大きな苦労を背負いたくない」と願うなら、情報量が少ないテキストを選ぶことは厳禁です。

3つの基準に合致するテキスト1選

先にお伝えしたように、私が考える3つの選択基準に合致するテキストが2つあります。

これら2つのうち、より初心者向けなのは日建学院のテキストです。というのもLECのテキストは3巻構成でページ分量も合計1,000ページあり、ピカイチの網羅性を誇るものの通読は少し骨が折れます。

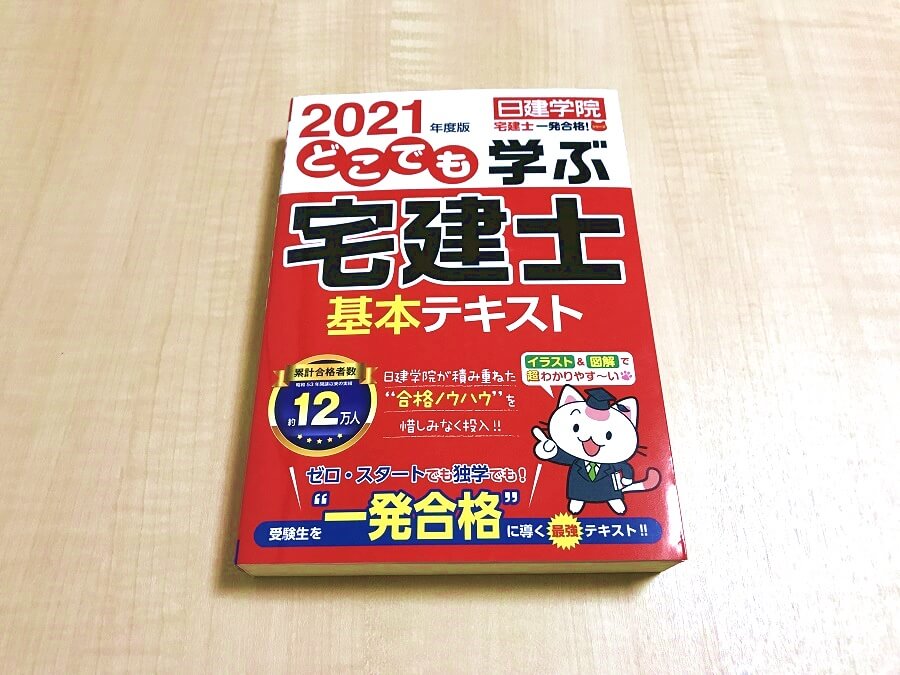

一方で日建学院のテキストは700ページ程度であり初心者の方にちょうど良い分量です。そこで以下では日建学院のテキストをもう少し深堀りして紹介します。

ただし「他人のおすすめを安易に信用しない」ことがこの記事のメインテーマです。私の話は参考程度に留め、あくまで自分の五感を使って直接確認し、最後はご自身でどのテキストを使うのか決めていただければと思います。

『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』の基準合致度

はじめに日建学院の『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』が3つの選択基準を本当に満たしているかどうか確認しましょう。

- 信頼性

- 大手資格対策予備校の1つであり不動産系資格に強い日建学院が製作している

- 実績

- 確認する限り2010年版が最も古く、長らく読み継がれ改訂が重ねられている

- 完成度

- 例年、宅建マンガ、過去問題集、予想問題集などがシリーズに含められている

選択基準は十分に満たしています。

『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』の3つの特徴

本書の特徴は次の3つです。

- 中高生が読んだとしても理解できる文章表現

- 抽象的な用語は具体例に置き換えて解説

- 図表やイラストが数多く効果的に用いられている

『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』の第1の特徴は「中高生が読んだとしても理解できる文章表現」です。

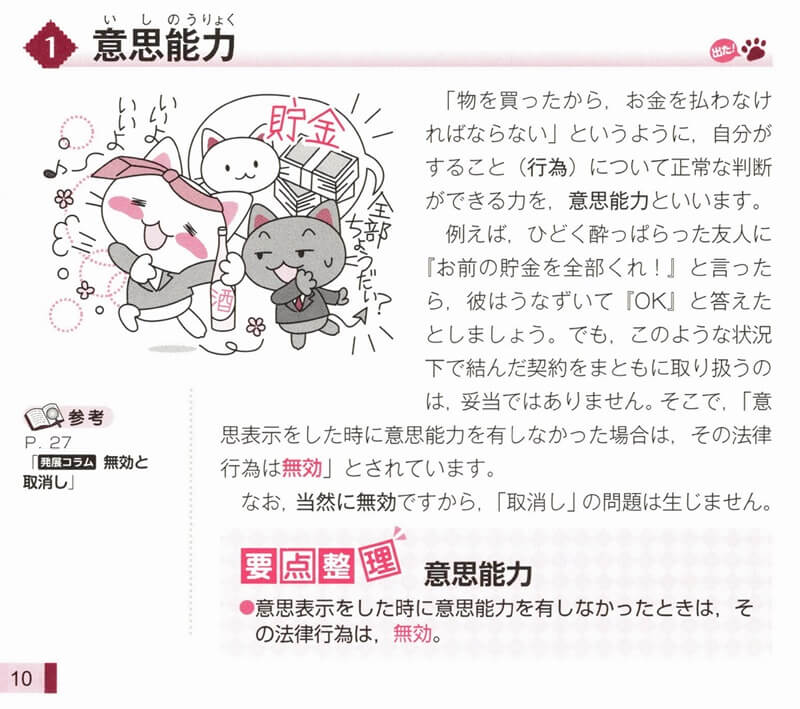

「物を買ったから、お金を払わなければならない」というように、自分がすること(行為)について正常な判断ができる力を、意思能力といいます。

上記は第1章の最初の部分にある「意思能力」という項目の解説ですが、仮に中学生くらいの子どもが読んだとしても意味がとれるやさしい記述になっていることがわかると思います。

宅建試験は法律系国家試験です。そのため法律に関する難しい概念や制度(たとえば「成年被後見人」や「根抵当権」など)をひとつひとつ学んでいく必要があります。

そう聞いただけで身構えてしまうかもしれませんが、大丈夫。『どこでも学ぶ宅建士』は最初から最後まで、徹底的にかみ砕いた表現で概念・制度を解説してくれますので、安心して読み続けることができます。

* * *

第2の特徴は「抽象的な用語は具体例に置き換えて解説」です。

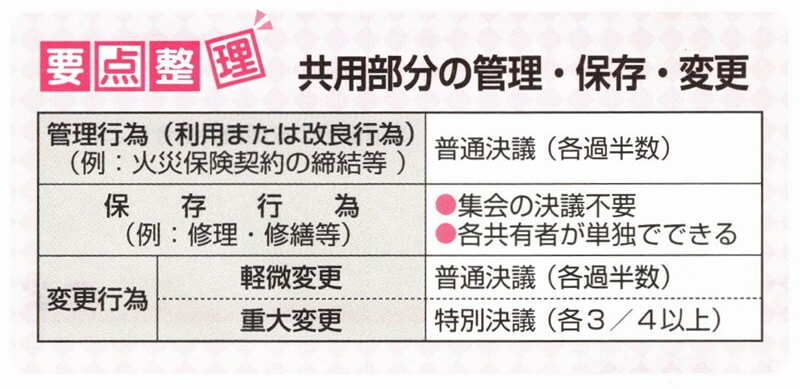

上の画像の例からもわかるように、「例えば」という言葉とともに具体例に置き換えることが頻繁に行われています。なぜ具体例に置き換えるのかというと、法律に関する専門用語があまりにも抽象的だからです。

法律は現実に引き起こされるさまざまなケースに適用できなければなりません。そのため多くの用語がいわば「あいまい」に定義されています。初学者にとってあいまいでフワッとした用語はつかみどころがなく、理解しづらいと感じるものです。

そこで『どこでも学ぶ宅建士』では専門用語を具体例に置き換えて「要するにこういうことなんだよ」と解説しています。なので、今まで法律のことなんて全く知らなかった!という人であっても、専門用語を無理なく脳にインプットできます。

* * *

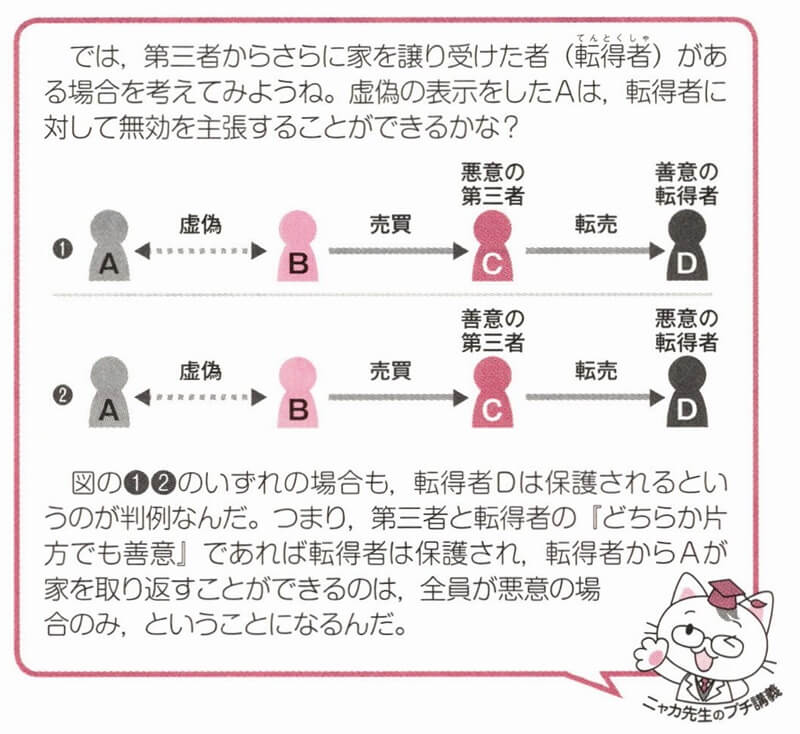

第3の特徴は「図表やイラストが数多く効果的に用いられている」ことです。

上の画像から、『どこでも学ぶ宅建士』にはイラスト・図表などの視覚表現が豊富に取り入れられていることがわかると思います。

宅建試験の学習内容は、文章だけだと理解不可能な込み入った話題であることも多いです。でも図や表にまとめられた情報を目にすると「なんだ、そういうことか!」と意外なくらいあっさり理解でき、暗記・記憶の負担も軽くなります。

『どこでも学ぶ宅建士』を読んでいくと、必要なところには必ず図解等の視覚表現が載っていますので「文章を読むだけじゃなく、目で見て理解したい」と考える人には非常にオススメです。

* * *

以上見たように、本書は「理解しやすい文章表現」「具体例に置き換えた解説」「豊富なイラスト・図表」の3拍子がそろった、とてもバランスの良いテキストです。

このクオリティの高さの秘密はやはり「日建学院が製作したテキストである」という点にあると考えています。日建学院は全国区の資格試験対策予備校です。

不動産系資格に強い学校としても知られています。事実、日建学院(通学講座)の宅建試験累計合格者数は約10万人。そんな日建学院の合格ノウハウと工夫を盛り込んだ書籍が本書だというわけです。

テキスト選びでどうしても迷ったときは、本書を選んでおいて間違いないですよ。

日建学院のシリーズに含まれているテキスト以外の教材は下記のボタンで検索可能です。

この記事のまとめ

今回は「宅建テキスト おすすめ・ランキングに頼らない選び方」というテーマでお伝えしました。

記事のポイントを復習しておきましょう。まず宅建テキストを選ぶ際に重視するべき「選択基準」は次の3点です。

- 信頼性

- 大手資格対策講座が製作していること

- 実績

- 読み継がれた歴史があること

- 完成度

- シリーズとして充実していること

次に、宅建試験の対策テキストを選ぶ際「これだけはやってはいけない!」というNG行動として次の3つを指摘しました。

- 実物を見ないで選んでしまう

- みんなが買っているという理由で選んでしまう

- 情報量が少ないテキストを選んでしまう

最後に、選択基準を満たすテキストの中でも特に初心者向けの書籍として日建学院『どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト』を紹介しました。その特徴は次の3点です。

- 中高生が読んだとしても理解できる文章表現

- 抽象的な用語は具体例に置き換えて解説

- 図表やイラストが数多く効果的に用いられている

誰だかわからない他人が作った「おすすめ・ランキング」を排除し、自分の目と頭を使ってテキストを選ぶやり方がなんとなく見えてきたのではないでしょうか。

最適なテキストを見極めることができたら、さっそく手に入れて学習を始めていきましょう。あなたの合格への道のりを心から応援しています。

以上、参考になれば嬉しいです。