宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

どんな物事にも良い面と悪い面があります。その両方を十分に知ってから行動することでリスクを減らし、リターンを最大化できます。宅建資格の取得も同じです。

今回は宅建資格を取得するメリットとデメリットについて語ります。私は宅建試験合格後、2年と少しのあいだ専任の宅地建物取引士として不動産会社に勤めていました。その経験をもとにメリット・デメリットをわかりやすくまとめていきます。参考にしてみてください。

宅建資格を取得するメリット

宅建資格を取得するメリットは3種類、合計で6つあります。

- 不動産業界でのメリット

- ①独占業務ができるようになる

②独立・起業に役立つ - 不動産業界内外でのメリット

- ③就職・転職で有利になる

④収入アップや収入の安定につながる - 人生・生活上のメリット

- ⑤不動産を買ったり借りたりするとき有利

⑥宅建士証が身分証になる

以下で順番に見ていきましょう。

【業界内】独占業務ができるようになる

宅建資格を取得するメリットの1つめは独占業務ができるようになることです。独占業務とは法律で宅建士にのみ認められている業務で、具体的には次の3つです。

- 重要事項説明

- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印

- 契約書(37条書面)への記名押印

不動産会社が顧客の契約を進めようとするとき、宅建士の独占業務はいずれも省略できません。言い換えるなら不動産会社は宅建士の力を借りないと事業を継続できないわけで、宅建資格を持っていることで社内での立場が強くなることも往々にしてあります。

* * *

ところで不動産業界の多くの営業マンは宅建資格を持っていないことをご存じでしょうか。宅建資格を持たない営業マンは契約を進めるとき社内の宅建士に頭を下げて重要事項説明等を依頼しなければなりません。

社内の宅建士とは宅建資格を持った事務員さんだったりするのですが、普段からこういう人のご機嫌取りをしていないと肝心なときに協力してもらえなくて大変です。

他方、宅建資格を持っている賢い不動産営業マンは自力で重要事項説明等ができるので仕事が圧倒的にスムーズに進みます。お客様としてもそれまで対話をしてきた営業マン自身が重要事項説明をすることで安心感・信頼感を持つことができるでしょう。

以上をまとめると、宅建資格を持っておくことで業務の幅が広がり、社内での立場が強くなり、仕事も進めやすくなるメリットがあると言えます。

宅建士の独占業務の内容については宅建士の仕事内容の解説記事で詳しくお伝えしています。ぜひご覧ください。

【業界内】不動産業界での独立・起業に役立つ

宅建資格を取得するメリットの2つめは不動産業界での独立・起業に役立つことです。

不動産業界で独立・起業しようと思えば、不動産会社を作って宅建業免許を得なければなりません。免許とは「あなたの会社は不動産事業をやってもいいですよ」というお上(行政庁)の許しを得るということです。

免許を受けるにあたってはいくつもの要件がありますが、その中の1つに専任の宅地建物取引士の設置があります。簡単に言うと従業員の5人に1人の割合で宅建士を雇う義務で、この義務は開業当初から適用されます。

でも最初から宅建士を雇用するのは資金的に難しいことが多いでしょう。代わりに起業しようとする人自身が自社の専任の宅地建物取引士になることでも設置義務を満たせます。そうすれば宅建士を雇わないで済むので独立・起業時のハードルが下がるんです。

以上をまとめると、宅建資格を持っていることにより宅建士を雇い入れることなく独立・起業できるメリットがあると言えます。

【業界内外】就職・転職で有利になる

宅建資格を取得するメリットの3つめは就職・転職で有利になることです。

先述の通り不動産会社は従業員5人に1人の割合で宅建士を雇う義務を負っており、会社の規模が大きくなると従業員数に比例して多くの宅建士が必要になります。そのためほとんど常に宅建士の求人を出している不動産会社も珍しくありません。

その一方、宅建試験はそれなりに難しい試験で、世の中の誰もかれも宅建資格を取れる・持っている状況ではありません。就職・転職市場においても宅建資格を持つ人は数が少なく、そのぶんだけ価値が高いです。

したがって宅建資格を持った稀少な人材が不動産業界で就職・転職しようとした場合、採用が決まりやすい傾向にあります。宅建資格を持っていれば不動産会社に就職・転職することはそれほど難しいことではないのです。

* * *

不動産業界以外でも宅建資格を持っていることが就職・転職をする上で有利に働きます。

たとえば不動産と関連の深い金融業や建設業では業務を進めるにあたって不動産の専門知識を必要とすることが多いです。そのため宅建資格を持った人は銀行・信用金庫や建設会社に採用されやすい傾向があります。

それ以外の業種においても宅建資格を持っていることで人事担当者からの評価が高くなりやすいです。

なぜなら宅建は国家資格であり試験の難易度もそれなりに高いため、宅建を持った人が応募してくれば「地頭が良い人材」「自分で勉強したり努力したりできる人材」と見てもらえるからです。

以上をまとめると、宅建資格を持っていることにより不動産業界の内外を問わず、就職・転職市場において稀少性が評価され有利になると言えます。

宅建取得後の就職事情については宅建取得者が採用内定をもらいやすい3つの理由の記事で詳しくお伝えしています。

【業界内外】収入アップや収入の安定につながる

宅建資格を取得するメリットの4つめは収入アップや収入の安定につながることです。

宅建資格を持っていることにより不動産業界で収入アップ・収入安定につながることは想像しやすいと思います。たとえば不動産会社の中には宅建資格を持っている従業員に対して資格手当を出しているところが多くあります。

資格手当の相場は月々1~3万円ほど。これだけで年収が12~36万円アップする計算です。さらに部長・課長といった役職がつけば収入は当然増えますが、宅建資格を持っている人と持っていない人とでどちらが昇進しやすいかといえば当然宅建資格を持っている人です。

* * *

不動産業界以外でも宅建資格を持っていることは収入アップ・収入安定につながります。不動産と関連の深い金融業や建設業では昇進に際して宅建資格を持っていることが評価されることがあり、場合によっては必須となっていることもあります。

したがって銀行・信用金庫や建設会社では宅建資格を持っていることで昇進のチャンスを得やすく、ひいては収入アップ・収入安定に結びつきます。

それ以外の業種ではどうでしょうか。さすがに収入アップ・収入安定に直接結びつくことは少ないかもしれません。とはいえ宅建資格を持っているような能力の高い人材を企業は手放したがらないことも事実です。

とすれば宅建資格を持っていることでリストラ対象になりにくくなるという効果は多少なりとも出てくるでしょう。最近では大企業が40歳以上の従業員を選別し、雇い続けるメリットが小さい人をリストラするというニュースが珍しくなくなりました。

この点、宅建資格を持っていることで人事部からの評価を上げ、雇用され続けることができれば、それによって収入を継続できます。

以上をまとめると、宅建資格を持っていることにより不動産業界の内外を問わず収入アップまたは収入の安定を見込めると言えます。

宅建士の年収の目安・相場については宅建士の年収の解説記事で深堀りしています。

【人生・生活】不動産を買ったり借りたりするとき有利

宅建資格を取得するメリットの5つめは不動産を買ったり借りたりするとき有利になることです。

多くの人にとって不動産を買ったり借りたりする機会はそう多くありません。不動産の購入はせいぜい人生で1~2回と言う人がほとんどだと思います。

不動産の賃貸も同様で、20歳から80歳までの間に平均で5年に1回住みかえるとしても、全部で12回ほどしか賃貸契約を結ぶ機会はありません。

要するに一般人にとって不動産に関する契約はなじみがありません。裏を返せば不動産の契約時は不動産会社にとって有利な契約を結ばされやすいということでもあります。不動産取引には一般消費者がカモになりやすい構造があるんです。

ではどうすれば少しでも損をするリスクを避けられるかというと宅建を取ることです。不動産会社はお客さんが宅建を持っているとわかれば下手なことはできません。

折を見て「私は宅建の資格を持っています」とアピールしておけば慎重かつ丁寧に対応してもらえるでしょう。万が一法律に違反して不動産会社に一方的に有利な契約を結ばされそうになったときは「それは法令違反じゃないですか?」とツッコミを入れることができます。

以上をまとめると、宅建資格を持っていることにより不動産を買ったり借りたりするとき不利・不当な条件を飲まされずに済むと言えます。

【人生・生活】宅建士証が身分証になる

宅建資格を取得するメリットの6つめは宅地建物取引士証が身分証になることです。

宅建試験に合格した後、いくつかの条件と手続きをクリアし晴れて宅地建物取引士証をゲットできたとしましょう。宅地建物取引士証は都道府県が発行する立派な身分証で顔写真もついています。つまり顔写真付きの公的身分証明書として使えるんです。

具体的にどういうときに使えるでしょうか。たとえば日本郵便の公式サイトを見ると本人限定受取における本人確認書類として使えると明記されています。

またイオン銀行の公式サイトを見ると口座開設をする際に提示する本人確認書類として使えると明記があります。

さらに役所で実印登録するときに使えるという情報もあります。

⇒ 【Yahoo!知恵袋】宅建士証が、身分証がわりになる場面ありますか?

一方で税務署や警察署で身分証として宅建士証を出したら微妙な対応だったという話もあります。

身分証として機能するかどうかは最終的には提出先の規定によりますので過度な期待はできません。とはいえ、たとえば運転免許証もマイナンバーカードも持っていない人であれば宅地建物取引士証が顔写真付き身分証として役立つ場面は多くあるでしょう。

以上をまとめると、宅建資格を持っていることにより公的機関が発行する顔写真つき身分証を作れると言えます。

宅建資格を取得するデメリット

宅建資格を取得することのデメリットは無いの?と思う人もいるかもしれませんが、宅建は国家資格のひとつであり、取ったからといって悪いことは特にありません。

それでも敢えて挙げるとすれば、次の3つに関してはもし知らないで宅建資格を取った場合に予想外にお金や時間を使ってしまうかもしれず、デメリットと言えなくもないです。

- 試験合格は意外と難しい

- 資格登録や宅建士証の更新にはお金がかかる

- 宅建士として働く場合は業務に責任が伴う

以下で順番に見ていきましょう。

試験合格は意外と難しい

宅建資格を取得するデメリットの1つめは試験合格が意外と難しいことです。

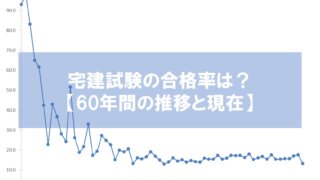

宅建試験はざっくりですが毎年約20万人が受験し、合格するのは約3万人です。合格率にすると15%より少し良いくらい。10人中8人は落ちる難易度ですので、いい加減な気持ちで受験しても合格することはできません。

受かるのに必要な学習時間は一般的に300時間と言われており、毎日2~3時間勉強したとしても数か月間は勉強する必要があります。

宅建試験の勉強を始める前に「本当に勉強時間を確保できるのか」そして「そこまでして取らないといけない資格なのか」ということを真剣に検討する必要があるでしょう。

宅建試験の合格率の解説記事を別途用意しています。

資格登録や宅建士証の更新にはお金がかかる

宅建資格を取得するデメリットの2つめは資格登録や宅建士証の更新にはお金がかかることです。

宅建試験に合格した後、宅建士として都道府県に登録する場合は少なくとも4万円くらいかかります。人によっては7万円ほどかかることもあります。

また登録と合わせて宅地建物取引士証を発行した場合、宅地建物取引士証は5年で有効期限が切れますので更新が必要になります。この更新には2万円くらいかかります。

登録や更新にかかる費用は不動産会社に勤めている場合はある程度会社から補助が出ることもありますが、原則として自己負担です。

宅建士として働く場合、こういった資格に関するランニングコストも必要になりますので覚えておいてください。

宅建合格後の登録等に必要な費用は宅建合格後に必要な手続き・費用等の早見表の記事でまとめています。

なお宅建取得後であっても不動産会社に勤めるわけではないのなら、宅建士として都道府県に登録する必要はなく宅地建物取引士証も不要です。この場合ランニングコストもかかりませんので安心してください。

宅建士として働く場合は業務に責任が伴う

宅建資格を取得するデメリットの3つめは宅建士として働く場合は業務に責任が伴うことです。

不動産会社で宅建士として働く場合、顧客に対して重要事項説明をしたり契約書をチェックしたりするわけですが、こういった業務については宅建士個人が社会的・法的な責任を(少なくとも部分的には)負います。

端的に言えば「誤った説明をすることは許されない」ですし「法律で規定された要件を満たさない契約書を作ることは許されない」ということです。

もし宅建士がうっかりミスをして顧客に正しい説明をしておらず訴訟沙汰になった場合、数百万~数千万円といった額の損害賠償を個人で負う可能性もあります。

もちろん不動産会社としてもそういった事態が起こらないようにする責任がありますので、複数の宅建士でチェックする等の業務フローがあるのが普通です。万が一紛争となって負けた場合に備えるための保険制度もありますので、過度に心配することはありません。

ちなみに保険の案内を見ると次のような支払い事例が実際にあるそうなので、知識として知っておくと良いでしょう。

お支払い金額2,600万円:売買の媒介における重要事項説明にあたり、道路拡張計画が確定していることをふまえ、公図をもとに道路拡張後の当該土地の状況から準住居地域に変更はないと判断し、その旨記載して説明した。後日、土地購入者が建物を建てるために建築申請の準備をしている中で、土地の一部に第一種低層住居専用地域が含まれていることが明らかとなり、損賠賠償請求を受けた。

よくある質問

宅建資格を取得するメリットについてよくある質問に答えます。

女性や主婦が宅建資格を取得するメリットは?

女性や主婦の方が宅建資格を取得するメリットは次の3点です。

- 不動産会社に応募する場合、宅建を持たない女性よりも圧倒的に有利になる

- 出産・子育てが終わった後、宅建資格があれば復職や再就職の見込みが立ちやすい

- 一家の家計管理を任されている場合、宅建の知識を活かすことで支払う税金の額を減らせたり、相続した不動産を上手に活用できる可能性がある

特に仕事関連で言うと不動産会社の内勤(事務員さん)の多くは女性が務めています。男性の営業マンがお客さんを連れて帰ってきて、女性の宅建事務員が重要事項説明をする光景は不動産取引の現場ではよく見られます。

また若い女性が一人暮らしの部屋を探す場合、女性の担当者がつくと成約に結びつきやすいので女性の賃貸営業職というニーズもあります。以上のことから女性や主婦が宅建資格を取っておくメリットは大きいです。

子育て中の女性が宅建を取る方法について解説した記事も書いています。合わせてご覧ください。

公務員志望者が宅建資格を取得するメリットは?

公務員を目指す人が宅建資格を取得するメリットは次の2点です。

- 面接時にアピールする材料になる

- 実務を進めていく上で不動産関連の知識が役立つことがある

市役所や都道府県庁などに行ってみるとわかりますが、土地・建物に関する部署(および不動産の税務に関する部署)がいくつもあります。

- 市役所の場合

- 都市計画課、建築指導課、用地課、区画整理課、道路課、農政課、市民税課(固定資産税)、etc.

- 都道府県庁の場合

- 県土整備総務課、道路建設課、都市計画課、建築指導課、住宅計画課、税務課(不動産取得税)、etc.

こういった部署で行政事務を進めるにあたっては建築基準法、都市計画法、土地区画整理法、農地法、民法・借地借家法、地方税法といった法律に精通している必要がありますが、これらの法律は全て宅建の試験範囲に含まれています。

したがって面接試験の際に宅建をうまくアピールすれば法律知識の素養を示すことができるでしょう。また既に公務員になっている人であっても、配属されている部署が土地や建物に関する部署である場合、宅建の勉強で身に付けた知識を活用できます。

不動産投資家(大家)が宅建を取得するメリットは?

不動産投資家(大家)が宅建を取得するメリットは次の3点です。

- 重要事項説明書や契約書の内容を細かい点まで理解できるようになる

- 不動産業者から一目置かれる(舐められない)

- 所有物件の入居者・退去者に対して不当な請求をしないようにできる。また入居者・退去者からの請求が不当でないかどうか判断できる

ちなみに単に物件を取得して賃貸に出す場合、宅建資格は不要であり取らなくても全く問題ありません。とはいえ宅建のテキストには不動産投資を進める上で役に立つ知識が多く詰め込まれています。

また物件を売却して利益を得る行為を反復継続する場合は宅建業者としての免許を受けなければ業法違反となるため、免許取得を見据えて自ら宅建資格を取っておくケースは多いと思います。

いずれにしても、不動産投資家が宅建を取ることで一段と地に足の着いた不動産経営・運用ができるようになることは間違いありません。

この記事のまとめ

今回は宅建資格を取得することのメリット・デメリットについて解説しました。この記事の要点を復習しましょう。

宅建資格を取得するメリットは次の6つです。

- 不動産業界でのメリット

- ①独占業務ができるようになる

②独立・起業に役立つ - 不動産業界内外でのメリット

- ③就職・転職で有利になる

④収入アップや収入の安定につながる - 人生・生活上のメリット

- ⑤不動産を買ったり借りたりするとき有利

⑥宅建士証が身分証になる

宅建資格を取得するデメリットは次の3つです。

- 試験合格は意外と難しい

- 資格登録や宅建士証の更新にはお金がかかる

- 宅建士として働く場合は業務に責任が伴う

最後にメリットとデメリットのどちらが大きいのかに触れます。一般的にはメリットのほうが大きいと評価されています。宅建試験は毎年20万人以上が受験しており、その人気ぶりは宅建取得を魅力的に感じる人が多いことを示しています。

私自身、宅建資格によって就職・転職がスムーズに進んだことからデメリットよりもメリットのほうを圧倒的に大きく感じています。受験勉強は大変ですが、それを乗り越えて取る価値のある資格です。ぜひあなたも宅建取得を前向きに検討してみてください。

以上、参考になれば嬉しいです。